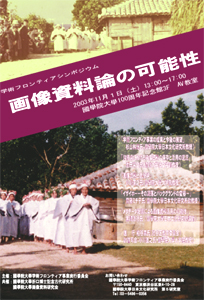

イザイホー 上:昭和41年 桜井満氏撮影(sk33-11) 下:昭和53年 齋藤ミチ子氏撮影

日 時 11月1日(土) 13:00〜17:30

場 所 國學院大學120周年記念1号館 1105教室

【基調報告】

「学術フロンティア事業の成果と今後の展望」

杉山林継氏(國學院大學日本文化研究所教授)

【個別報告】

「沖縄県における映像資料の保存と活用の現況」 →関連論文

池田栄史氏(琉球大学法文学部教授)

「画像資料と民俗学」 →関連論文

小川直之氏(國學院大学文学部教授)

「記録されたイザイホー −画像から見た祭祀状況と聖域の変容−」→関連論文

齋藤ミチ子氏(國學院大學日本文化研究所助教授)

「メタデータ配信による画像資料活用の可能性」→関連論文

黒崎浩行氏 (國學院大學日本文化研究所講師)

進 行:粕谷崇氏(渋谷区教育委員会)

討論司会:小川直之氏(國學院大学文学部教授)

5年計画の最終年度のシンポジウムとして「画像資料論の可能性−國學院大学学術フロンティア事業の成果と展望−」を開催し、実行委員の諸氏が報告を行った。

杉山林継氏は、5年間事業の概要、特に大場磐雄資料・柴田常恵資料の整理状況について報告し、これまで実施してきた写真資料については今年度中に何らかの形で成果を公表することができそうなこと、今後はそれらの公表の仕方や、活用の仕方が問題となり、そのための体制作りが必要となること、などを述べた。

杉山林継氏は、5年間事業の概要、特に大場磐雄資料・柴田常恵資料の整理状況について報告し、これまで実施してきた写真資料については今年度中に何らかの形で成果を公表することができそうなこと、今後はそれらの公表の仕方や、活用の仕方が問題となり、そのための体制作りが必要となること、などを述べた。 池田栄史氏は、沖縄の地域資料としての画像・映像の現況を、いくつかの機関の事例をあげながら報告し、多くが戦後の複製であり保存よりも活用の仕方が問題となっているという沖縄の特徴的な状況を指摘した。

池田栄史氏は、沖縄の地域資料としての画像・映像の現況を、いくつかの機関の事例をあげながら報告し、多くが戦後の複製であり保存よりも活用の仕方が問題となっているという沖縄の特徴的な状況を指摘した。 小川直之氏は、折口信夫資料中の沖縄の写真を紹介した後、民俗学における写真資料の利用の状況について各種の実例を提示しながら、写真から民俗を読み解く方法や、写真を用いて民俗を比較する方法についての可能性を指摘した。

小川直之氏は、折口信夫資料中の沖縄の写真を紹介した後、民俗学における写真資料の利用の状況について各種の実例を提示しながら、写真から民俗を読み解く方法や、写真を用いて民俗を比較する方法についての可能性を指摘した。 斉藤ミチ子氏は、沖縄久高島のイザイホーの変容について報告し、聞き取り調査や観察記録などの情報と共に、桜井満資料中の写真資料や自らの調査写真を用いて可視的に変化の様子を示した。

斉藤ミチ子氏は、沖縄久高島のイザイホーの変容について報告し、聞き取り調査や観察記録などの情報と共に、桜井満資料中の写真資料や自らの調査写真を用いて可視的に変化の様子を示した。 黒崎浩行氏は、デジタル化の成果発信の方法について、画像情報収集・検索などの自動化に対応できる方法として、画像データだけでなく各種の属性データを一緒に配信する方法と、その課題について報告した。

黒崎浩行氏は、デジタル化の成果発信の方法について、画像情報収集・検索などの自動化に対応できる方法として、画像データだけでなく各種の属性データを一緒に配信する方法と、その課題について報告した。