尵岅偺惗惉偵娭偡傞抦揑忈奞偺怴偟偄儌僨儖偺峔抸偵岦偗偰

幠揷曐擵

Toward the reconstruction of concept of mental retardation.about generation of language

Shibata Yasuyuki

僉乕儚乕僪丗抦揑忈奞丂廳徢怱恎忈奞丂僐儈儏僯働乕僔儑儞

巹偼丄尵岅妉摼埲慜偺抜奒傗尵岅妉摼偺弶婜偺抜奒偵偁傞偲偝傟傞忈奞偺廳偄曽乆偲娭傢傝崌偄傪帩偮拞偱丄偦偺尒偐偗忋偺巔偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺曽乆偑朙偐側撪揑尵岅偺悽奅傪桳偡傞偲偄偆嬃偔傋偒帠幚偵弌夛偭偰偒偨丅弶傔偼丄偦偺拞偱傕奜尒忋傕僐儈儏僯働乕僔儑儞偺椡偺懚嵼傪偆偐偑傢偣傞恖偨偪偲偺娭傢傝崌偄傪捠偟偰偱偁偭偨偑丄偟偩偄偵傛傝廳搙偺恖傊偲偦偺斖埻偑峀偑偭偰偄偒丄廳徢怱恎忈奞偲屇偽傟傞傛偆側恖偨偪偵偍偄偰偼丄彮側偔偲傕巹偑弌夛偭偨尷傝偵偍偄偰偼丄傎偲傫偳偺曽乆偑朙偐側尵岅偺悽奅 傪桳偟偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

偟偐偟丄偙偺抜奒偱偼丄尵岅昞弌傪慾傫偱偄傞偺偼丄尵岅昞弌偺僾儘僙僗偺嵟廔抜奒偱偁傞敪惡偲偄偆恎懱塣摦偺崲擄偲峫偊傜傟丄巹偨偪偺墖彆偼丄偦偺崲擄側恎懱塣摦傪曗偆傕偺偲偟偰棟夝偝傟偰偄偨丅

偲偙傠偑丄墖彆偺曽朄偺敪揥傗懳徾偺斖埻偺峀偑傝偲偲傕偵丄巹偨偪偺尵岅昞弌偺墖彆偑丄尵岅偑昞弌偝傟傞捈慜偺恎懱塣摦偺崲擄偵懳偡傞墖彆偱偼愢柧偟偊側偄帠幚偵弌夛偆傛偆偵側傝丄偦傟傜偑丄尵岅傪昞弌偡傞儊僇僯僘儉偺嵞峫傗丄抦揑忈奞偵懳偟偰埫栙偺撪偵懚嵼偡傞儌僨儖偺栤偄捈偟傪娷傓傕偺偱偁傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

偦偙偱杮峞偱偼丄尵岅昞弌偺儊僇僯僘儉傗抦揑忈奞儌僨儖偺嵞峫偺偨傔偵丄尰嵼柧傜偐偵側傝偮偮偁傞偙偲傪帋榑揑偵傑偲傔偰傒偨偄丅

侾丏婎杮揑側曽朄丂乣巊梡偟偨僜僼僩偲僗僀僢僠乣

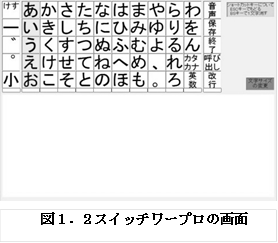

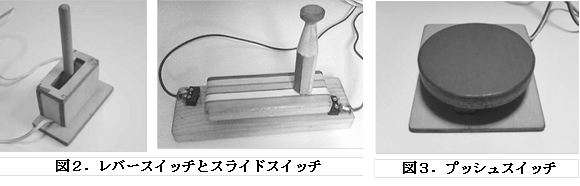

丂僜僼僩偵偮偄偰偼巿懱晄帺桼偺曽偺儚乕僾儘僜僼僩偲偟偰抦傜傟偰偄傞僗僥僢僾僗僉儍儞曽幃偺帺嶌僜僼僩傪巊梡偟偨乮恾侾乯丅僗僥僢僾僗僉儍儞曽幃偱偼丄峴傗暥帤傪憲傞僗僀僢僠乮埲壓憲傝僗僀僢僠偲偡傞乯偲偦偺峴傗暥帤偺慖戰傪寛掕偡傞僗僀僢僠乮埲壓寛掕僗僀僢僠偲偡傞乯偲傪梡偄傞偑丄慜屻偺塣摦偵傛偭偰擇偮偺僗僀僢僠偺擖椡傪峴偆応崌偵偼儗僶乕幃僗僀僢僠傗僗儔僀僪幃偺僗僀僢僠乮恾俀乯偲傪巊梡偟丄墴偡塣摦偵傛偭偰僗僀僢僠偺擖椡傪峴偆応崌偵偼丄擇偮偺僾僢僔儏僗僀僢僠乮恾俁乯傪巊梡偟偨丅

丂僜僼僩偵偮偄偰偼巿懱晄帺桼偺曽偺儚乕僾儘僜僼僩偲偟偰抦傜傟偰偄傞僗僥僢僾僗僉儍儞曽幃偺帺嶌僜僼僩傪巊梡偟偨乮恾侾乯丅僗僥僢僾僗僉儍儞曽幃偱偼丄峴傗暥帤傪憲傞僗僀僢僠乮埲壓憲傝僗僀僢僠偲偡傞乯偲偦偺峴傗暥帤偺慖戰傪寛掕偡傞僗僀僢僠乮埲壓寛掕僗僀僢僠偲偡傞乯偲傪梡偄傞偑丄慜屻偺塣摦偵傛偭偰擇偮偺僗僀僢僠偺擖椡傪峴偆応崌偵偼儗僶乕幃僗僀僢僠傗僗儔僀僪幃偺僗僀僢僠乮恾俀乯偲傪巊梡偟丄墴偡塣摦偵傛偭偰僗僀僢僠偺擖椡傪峴偆応崌偵偼丄擇偮偺僾僢僔儏僗僀僢僠乮恾俁乯傪巊梡偟偨丅

俀丏曽朄偺敪揥偲懳徾偺斖埻偺奼戝

俀丏曽朄偺敪揥偲懳徾偺斖埻偺奼戝

懳徾偺斖埻偺奼戝偼丄墖彆偺曽朄偺敪揥偲枾愙偵棈傒崌偄側偑傜婲偙偭偨傕偺側偺偱丄偙偙偱偼丄墖彆偺曽朄偺敪揥傪惍棟偡傞拞偱丄偦傟偵偲傕側偭偰婲偙偭偨懳徾偺斖埻偺奼戝偵偮偄偰惍棟偟偨偄丅

側偍丄忈奞偺庬椶傗掱搙偵偮偄偰偼丄昁偢偟傕尩枾偵嬫暿偟偰偄傞傢偗偱偼側偔丄廳搙丒拞搙丒寉搙偲偄偭偨嬫暿偼丄娭傢傝崌偄偺報徾偵婎偯偔傕偺偱偁傞丅

乮侾乯幚嵺偵婲偙偝傟偨帺敪揑塣摦偑偦偺堄恾捠傝偵悑峴偝傟傞傛偆偵墖彆偡傞乣尵岅偺壜擻惈偑憐掕偝傟傞廳搙偺巿懱晄帺桼帣丒幰偐傜偡傋偰偺廳徢怱恎忈奞帣丒幰傊乣

丂巹偨偪偑僷僜僐儞傪巊偭偨尵岅昞弌偺墖彆傪嵟弶偵峴偭偨偺偼1998擭5寧偺偙偲偱乮幠揷丄2001乯丄偦傟偐傜彮偟偢偮尵岅昞弌偑壜擻偵側偭偨帠椺偼憹偊偰偄偭偨乮幠揷丄2006乯偑丄偦傟偼丄偁偔傑偱忈奞偺廳偄恖偨偪偺拞偱傕椺奜揑側懚嵼偲偟偰峫偊傜傟偰偄偨丅偟偐偟丄2004擭9寧巹偑娭傢偭偰偄傞拞偱傕偭偲傕忈奞偑廳偄偲峫偊傜傟偨10嵨偺彈帣偑暥復傪捲偭偨偙偲偵傛偭偰偦偺峫偊偼姰慡偵暍偝傟丄廳徢怱恎忈奞偲屇偽傟傞偡傋偰偺恖乆偵尵岅偺壜擻惈傪慜採偲偟偰娭傢傜側偗傟偽側傜側偄偙偲偵婥偯偐偝傟偨乮幠揷丄2005乯丅

偙偺娫偺墖彆偼丄堦娧偟偰杮恖偑帺敪揑偵婲偙偟偨塣摦傪墖彆偡傞偲偄偆傕偺偱丄墖彆偺撪梕偼偦傟偧傟偺忈奞偺忬嫷偵墳偠偰堎側傞偑丄傛傝彫偝側帺敪揑側塣摦傪撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨傝丄晄悘堄塣摦偲帺敪揑側塣摦偲偺嬫暿偑傛傝揑妋偵偱偒傞傛偆偵側偭偨傝偟偨偙偲偑丄懳徾偺峀偑傝偵偼怺偔娭傢偭偰偄偨丅傑偨丄嵟弶偺彮擭偵偼偦偺帇慄摍偺斀墳偐傜尵岅偺懚嵼偑梕堈偵梊應偱偒偨偺偵懳偟偰丄偟偩偄偵丄尒偐偗偐傜偼尵岅偺懚嵼偺梊應偑傓偢偐偟偄恖乆偵懳偟偰傕偦偺壜擻惈偑彮偟偱傕姶偠傜傟傟偽摥偒偐偗傞傛偆偵側偭偰偄偭偨偙偲傕懳徾偺峀偑傝偵娭傢偭偰偄傞丅

丂偲偙傠偱丄墖彆偺撪梕偵偮偄偰丄嵟弶偼帺敪偝傟偨塣摦偺拞偵偙傔傜傟偨堄恾乮憲傝僗僀僢僠偲寛掕僗僀僢僠偺偳偪傜偺僗僀僢僠傪墴偦偆偲偟偰偄傞偺偐側偳乯偼丄撈椡偱偼偦偺塣摦傪悑峴偱偒側偔偰傕丄柧敀偵偦偺堄恾偑尒偰庢傟傞塣摦傪墖彆偟偰偄偨偑丄偟偩偄偵丄墖彆偺拞偱堄恾偺撉傒庢傝偵傕廗弉偟偰偒偰丄帺敪揑塣摦偺拞偵娷傑傟傞條乆側庤偑偐傝傪傕偲偵偟偰偦偺堄恾傪撉傒偲偭偰愊嬌揑偵墖彆傪憹傗偟偰偄偔傛偆偵側偭偰偄偭偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘥嶲徠乯

乮俀乯帺敪揑側塣摦偺弨旛傪撉傒庢偭偰墖彆偡傞乣撉傒偲傝偺崅懍壔乣

侾乯曽朄偺敪揥丂塣摦偺弨旛偺撉傒庢傝

丂忋弎偟偨2004擭9寧偺娭傢傝崌偄埲崀丄偄傢備傞廳徢怱恎忈奞偲屇偽傟傞傛偆側忈奞偺廳偄恖乆偵偼尵岅偑懚嵼偡傞壜擻惈偑偁傞偲偺棫応偱娭傢傞傛偆偵側傝丄偦偺偙偲偵傛偭偰懳徾偼戝偒偔峀偑傞偙偲偵側偭偨丅偦偟偰丄偦偺夁掱偺拞偱丄2006擭3寧偵嬼慠丄帺敪揑側塣摦偺弨旛偺抜奒偱偙傕傞椡傪撉傒偲傞偲偄偆怴偟偄墖彆偺曽朄傪敪尒偟偨乮幠揷丄2010a乯丅偙傟偼丄嵟弶偼僾僢僔儏僗僀僢僠偺夘彆偵偍偄偰婲偙偭偨偙偲偩偑丄偦偺憡庤偺椡偑旕忢偵庛偄偨傔偵堦弿偵憲傝僗僀僢僠傪墴偟偰偄偨偲偙傠丄寛掕僗僀僢僠偵堏傠偆偲偡傞偲偒堏摦傪弨旛偡傞偨傔偺椡偑庤偵壛傢傝丄憲傝僗僀僢僠偑墴偟偭傁側偟偵側傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偨丅偙傟偼丄幚嵺偺塣摦傪懸偮傛傝傕傢偐傝傗偡偐偭偨偺偱丄偙偺椡傪傕偭偰慖戰偺堄恾偲偟偰撉傒庢傝丄寛掕僗僀僢僠偼巹偨偪偑墴偡偙偲偵偡傞偲丄庤懕偒傕徣棯偝傟僗僺乕僪傕偁偘偰偄偔偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄嵟弶偼杮恖偺摦偒偑庡偱巹偺揧偊傞庤偺椡偼曗彆揑側傕偺偩偭偨偑丄偩傫偩傫偲杮恖偺椡偑敳偗偰偄偒丄巹偺摦偒偵埾偹傞傛偆偵側偭偰偄偒丄傓偟傠巹偑愊嬌揑偵憡庤偺庤傪摦偐偡偲偄偆傛偆偵側偭偰偄偭偨丅側偍丄偙偺抜奒偱丄偙偺椡偼丄弨旛偺偨傔偵偙傔傜傟偨傕偺偐傜丄崌恾偲偟偰偙傔傜傟偨傕偺傊偲偦偺堄枴偑曄傢偭偨偑丄偦偺偙偲偼摿偵栤戣偵偼側傜側偐偭偨

丂偨偩偟丄摉弶偼丄偙偆偟偨傗傝曽偑斵彈偵偺傒揔梡偱偒傞傕偺偩偲峫偊偰偄偨偺偱偦傟偑堦斒惈偺偁傞曽朄偲偟偰妋棫偡傞偲偼巚偭偰偄側偐偭偨偑丄僗儔僀僪僗僀僢僠偱傕憲傝僗僀僢僠偵偁偨傞庤慜偺僗僀僢僠傪擖傟傞偨傔偺堷偔塣摦傪堦弿偵峴偭偰傒傞偲丄堷偔塣摦偐傜墴偡塣摦傊愗傝懼偊傛偆偲偡傞帪偵丄傗偼傝墴偡塣摦偺弨旛傪偡傞偨傔偵僗僀僢僠偑堷偐傟偨傑傑栠傜側偔側傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偨乮幠揷2008乯丅偦偟偰丄傗偼傝偙傟傕帺敪揑側塣摦傪懸偮傛傝傕旕忢偵傢偐傝傗偡偔丄彊乆偵僗僺乕僪傪偁偘偰偄偔偙偲偑偱偒丄杮恖偺椡偼偳傫偳傫敳偗偰偄偒丄巹偺曽偑愊嬌揑偵摦偐偡傛偆偵曄壔偟偰偄偭偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘦亅侾嶲徠乯

俀乯懳徾偺峀偑傝

嘆偲傔偳側偄斀暅塣摦偑婲偙傞恖偨偪

丂偙偆偟偰偙傟傪堦偮偺曽朄偲偟偰妋棫偱偒傞偲丄僾僢僔儏僗僀僢僠偱傕僗儔僀僪僗僀僢僠偱傕丄偄偭偨傫墴偡塣摦傗堷偔塣摦傪巒傔傞偲丄偲傔偳側偄孞傝曉偟偺傛偆側斀暅塣摦偲側偭偰偟傑偭偰揔愗側塣摦偺掆巭偑偱偒側偐偭偨恖偱傕丄僗僀僢僠傪憖嶌偡傞庤傪堦弿偵摦偐偣偽丄憲傝僗僀僢僠偐傜寛掕僗僀僢僠傊堏傠偆偲偡傞堄恾傪揑妋偵撉傒庢傟傞傛偆偵側傝丄偝傜偵懳徾偼峀偑偭偰偄偭偨丅側偍丄偙偆偟偨塣摦偺摿挜傪帩偮偺偼丄偁傞掱搙庤偑巊偊傞恖偨偪偱丄嵗埵偺曐帩偺壜擻側恖傕娷傑傟偰偄傞丅傑偨丄偄傢備傞儗僢僩徢岓孮偲屇偽傟傞恖偨偪傕偙偙偵娷傑傟偰偄偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘦亅侾嶲徠乯

嘇娙扨側夛榖偺壜擻側巿懱晄帺桼帣丒幰

丂偲偙傠偱丄僗僀僢僠偺墖彆偺僗僺乕僪偑忋偑偭偰偄偔拞偱丄偝傜偵怴偨側懳徾偺峀偑傝偑偁偭偨丅偦傟偼丄梒彮婜傛傝娙扨側尵岅偺夛榖偑壜擻偱偁偭偨擼惈杻醿偺彈惈偵懳偡傞娭傢傝崌偄偐傜偱偁傞丅斵彈偼丄梒彮婜傛傝椫妔慄偺奊偺擣抦傗傂傜偑側偺擣抦偵崲擄偑偁偭偨偗傟偳傕丄拞妛晹偺偙傠偐傜偄偔偮偐偺傂傜偑側偑擣幆偱偒傞傛偆偵側傝丄僞僢僠僷僱儖偺50壒昞傪堦弿偵巜偝偟偰暥帤傪慖傇傛偆側偙偲傪懕偗丄僗儔僀僪僗僀僢僠傪梡偄偨2僗僀僢僠儚乕僾儘偱娙扨側暥傪彂偔傛偆偵偟偰偄偭偨丅嵟弶偼丄岥摢偱尵偭偨傕偺傪夵傔偰彂偒幨偡偲偙傠偐傜巒傔偨偺偩偑丄2007擭偺廐偐傜岥摢偱弎傋偨娙扨側尵梩偲偼暿偵傕偭偲暋嶨側婥帩偪偑捲傜傟巒傔偨偺偱偁傞丅巹偨偪偼丄岅偭偰偄傞尵梩偑斵彈偺撪柺偡傋偰偱偼側偄偵偟偰傕丄撪柺偺尵梩偺悈弨傪偐側傝斀塮偟偨傕偺偱偁傞偲巚偭偰偄偨偺偱丄奜偵昞弌偟偨尵梩偲撪柺偺尵梩偺戝偒側偢傟偑偡偖偵偼擺摼偱偒側偐偭偨偑丄斵彈偵僷僜僐儞偱彂偐傟偨暥復偼惓偟偄偺偐偲恞偹偰傒偰傕丄乽偼偄乿偲柧妋側曉帠偑偐偊偭偰偔傞偺偱丄偙偺戝偒側偢傟偺懚嵼傪擣傔側偄傢偗偵偼偄偐側偔側偭偨丅偦偟偰丄偙偺偙偲偼丄摨偠傛偆側忈奞偺忬嫷偵偁傞恖偵偍偄偰傕摨條偺寢壥偑摼傜傟偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘨亅侾嶲徠乯

丂傑偨丄斵彈偵偮偄偰偼丄僷僜僐儞偱暥帤傪捲傝側偑傜丄偦偺捲偭偰偄傞撪梕偲偼暿偺偙偲傪敪榖偡傞偲偄偆晄巚媍側尰徾傕尒傜傟偨丅岥傪偮偄偰弌偰偔傞偺偼丄椺偊偽栚偺慜偺掜傪幎傞傕偺偩偭偨傝丄崱擔偺堦擔偺弌棃帠偵傆傟偨傝偡傞傕偺偩偭偨丅敪岅偼斵彈帺恎偐傜敪偣傜傟傞暣傟傕側偄斵彈帺恎偺尵梩側偺偱丄偁偨偐傕墖彆偵傛偭偰捲偭偰偄傞僷僜僐儞偺暥復偺曽偑杮恖偺傕偺偱偼側偄偐偺傛偆偵傕尒偊偰偔傞丅偦偙偱丄偦偺堦審婏柇偲傕偄偊傞忬嫷偵偮偄偰丄捈愙杮恖偵丄乽僷僜僐儞偱彂偄偰偄傞婥帩偪偼傑偪偑偄側偄傛偹乿偲暦偔偲丄岥摢偱乽偆傫乿偲摎偊偑曉偭偰偔傞偟丄傑偨丄偲偒偍傝丄乽偙傟偱偁偭偰傞乿偲偐丄偙偪傜偑憖嶌儈僗傪偟偨傝偡傞偲乽偪偑偆乿側偳偲偄偆敪尵傕偟偰偒偰丄敪岅偼暿偺偙偲傪岅傝偮偮傕丄偦傟偲偼撈棫偟偨暥復傪捲傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偑尩慠偲偟偨帠幚偱偁傞偙偲偑帵偝傟偨偺偱偁傞丅乮屻弎偺儌僨儖嘨亅俀嶲徠乯

乮俁乯乽偙偙偩乿偲巚偭偨帪偵偙傕傞椡傪撉傒偲傞

侾乯曽朄偺敪揥

嘆偙傟傑偱偺曽朄偺墑挿慄忋偺揥奐偲偟偰

忋弎偟偨怴偟偄曽朄傪梡偄傞偲懍偄僗僺乕僪偱傛傝惓妋偵撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞偺偱丄僗僺乕僪傪偝傜偵偁偘偰偄偔拞偱丄巹偼偨偩僗僺乕僪傪懍偔偟偨偩偗側偺偵丄杮恖偵偲偭偰偼丄幙揑側曄壔偲姶偠傜傟偰偄傞傜偟偄偙偲偑杮恖帺恎偺曬崘偐傜柧傜偐偵側偭偰偒偨丅偦傟偼丄傑偢側偤傢偐傞偺偐偲偄偆栤偄偐偗偲帺暘偼壒傪暦偄偰偄偰偙偙偩偲巚偭偰偄傞偩偗偩偲偄偆愢柧偩偭偨丅偦偟偰偙偺崰偐傜彂偐傟傞暥復偺嬪撉揰偑徚偊偰偄偭偨丅2008擭偺壞慜屻偵偐偗偰偺偙偲偱偁傞丅

丂偙傟偼丄弨旛偺椡側偄偟偦傟偲摨幙偺崌恾偺椡偵偼帺暘帺恎偱傕擖傟偨帺妎偑偁偭偨偑丄偦偺帺妎偑徚偊偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅峫偊傜傟傞愢柧偼丄椡傪擖傟傞偲偄偆偙偲偲偙偙偩偲巚偆偲偄偆偙偲偼丄塣摦偲巚峫偲偄偆偙偲偱偼傑偭偨偔幙偺堘偆偙偲偺傛偆偵巚傢傟傞偑丄偲傕偵擼撪偺堦偮偺僾儘僙僗偱偁傝丄偙偙偩偲巚偆偲偄偆偙偲偱傎傫偺傢偢偐懱偵椡偑擖偭偰偄傞偲偄偆傕偺偟偐偁傝偊側偄偙偲偵側傞丅

嘇尐側偳庤埲奜偺応強偵僗僀僢僠傪墴偟偮偗偨傝棧偟偨傝偡傞曽朄

丂2008擭偺12寧丄帺暘偺庤偺対偱婄傪偨偨偄偰偟傑偆偲偄偆帺彎峴堊偺寖偟偄恖偵僾僢僔儏僗僀僢僠偺曽朄傪弶傔偰帋傒偨偲偙傠丄憡庤偑柧傜偐偵暥帤偺慖戰傪偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄庤傪帩偨傟傞偙偲傪偄傗偑傞偺偱丄偲偭偝偵僾僢僔儏僗僀僢僠偱憲傝僗僀僢僠傪憡庤偺尐側偳偵墴偟偮偗偨傝棧偟偨傝偟偰傒偨丅偡傞偲慖傇偲偒偵偼懱偵傢偢偐側椡偑偙傕偭偰僗僀僢僠偑墴偝傟偨傑傑偵側傝丄慖戰偺堄巙傪撉傒庢傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅偙偺嬼慠巚偄偮偄偨曽朄偼丄庤傪怗傟傜傟偨偔側偄恖偵懳偡傞曽朄偲偟偰丄怴偟偄峀偑傝偲側偭偨丅

嘊庤傪怳傝側偑傜乽偁偐偝偨側乧乿偲惡傪弌偡曽朄

丂偦偟偰摨偠偔2008擭偺12寧偺枛偺偙偲偩偑丄墖彆偺僗僺乕僪偑偁偑傞偲庤偑偐傝偼壒惡偱偁傞偙偲偑柧傜偐偩偭偨偺偱丄僗僀僢僠偲僷僜僐儞傪巊傢偢偵丄憡庤偺庤庱傗庤偺傂傜傪帩偭偰僾僢僔儏僗僀僢僠偺僆儞僆僼偲摨條偺摦偒偲側傞傛偆偵庤傪怳傝丄偦偺摦偒偵崌傢偣偰擏惡偱乽偁偐偝偨側乧乿偲彞偊偰偄偔偲丄慖戰偟偨偄偲偙傠偱庤偵偐偡偐側椡偑壛傢傝慖戰偺堄巙傪撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨(幠揷丄2010b)丅偙傟偼丄摿偵僷僜僐儞傪奐偒偵偔偄忬嫷偱僐儈儏僯働乕僔儑儞傪偲傞偙偲傪壜擻偵偡傞偙偲偲側偭偨丅

嘋尐側偳庤埲奜偺応強傪寉偔梙傜偟側偑傜乽偁偐偝偨側乧乿偲惡傪弌偡曽朄

丂忋弎偺擇偮偺曽朄傪暪偣偨傕偺偲偟偰偙偺曽朄偑惗傑傟偨丅庤傪傆傟傜傟偨偔側偄恖傗庤傪怳傞偙偲偑懱偺嬞挘傪屇傫偩傝偡傞恖側偳偲僷僜僐儞傪奐偐偢偲傕偱偒傞僐儈儏僯働乕僔儑儞曽朄偲側偭偨丅

俀乯懳徾偺峀偑傝

嘆拞搙偺抦揑忈奞幰

偙偆偟偨拞偱丄曕峴傕壜擻偱抦揑忈奞偺摿暿巟墖妛峑偺崅摍晹偵捠偆彈巕妛惗偑僷僜僐儞偱婥帩偪傪捲偭偨丅斵彈偲偼彫妛峑偺掅妛擭偺偙傠傛傝暥帤傗悢偺妛廗傪備偭偔傝偲恑傔偰偒偰丄傂傜偑側偺撉傒彂偒傗10傑偱偺悢側偳偺妛廗偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偍傝丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偵偮偄偰傕丄俀岅暥掱搙偺昞弌傗奊偺巜偝偟側偳偱偩偄偨偄偺堄巚慳捠偼壜擻側忬嫷偵側偭偰偄偨丅偲偙傠偑丄2008擭10寧丄側偐偽嬼慠丄偙偺曽朄傪帋傒偨偲偙傠丄傑偭偨偔偪偑偆撪柺偑捲傜傟偨偺偱偁傞丅斵彈偼丄偙偺悢擭偵傢偨偭偰摨偠僌儖乕僾偺拠娫偨偪偑師乆偲僷僜僐儞偱婥帩偪傪昞尰偱偒傞傛偆偵側偭偰偄偔偺傪栚偺摉偨傝偟偰偄偨傢偗偩偑巹偨偪偼丄榖傕偱偒偰帤傕彂偗傞斵彈偵偼柍墢偺傕偺偩偲峫偊偰偄偨偺偱偁傞丅乮屻弎偺儌僨儖嘪嶲徠乯

嘇廳搙偺抦揑忈奞帣丒幰

偲偙傠偱丄偙偆偟偨偙偲偲暯峴偟偰2008擭7寧偐傜挰揷巗忈偑偄幰惵擭妛媺偲偄偆廤抍妶摦偺応偵偙偺曽朄傪帩偪崬傫偱偄偨丅偦傟傑偱偼丄屄暿偺娭傢傝崌偄偺拞偱尵梩傪暦偒庢傞偙偲傪傗偭偰偒偨偺偩偑丄僗僺乕僪偑偁偑傞偙偲偵傛偭偰廤抍妶摦偺応偱偺幚慔偺壜擻惈偑奐偗偰偒偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰丄幚嵺偵帩偪崬傫偱傒傞偲丄傑偢丄幵偄偡傪巊梡偟栚棫偭偨尵岅昞弌偺側偄曽乆偱惉岟偟丄幚嵺偵偦偺曽乆偑榖偟崌偄側偳偵嶲壛偡傞偙偲傕壜擻偵側偭偨丅巹偵偲偭偰偼丄偙偺曽朄偑桳岠側偺偼偦偆偟偨儊儞僶乕偩偗偩偲峫偊偰偄偨偺偩偑丄庒偄僗僞僢僼偵丄曕峴偼壜擻偩偑娙扨側扨岅偺昞弌偟偐側偄廳搙偺抦揑忈奞偲屇偽傟偰偄傞恖偺婥帩偪傪暦偄偰傎偟偄偲尵傢傟偰丄幚嵺偵帋傒偰傒傞偲丄偡傜偡傜偲僷僜僐儞忋偵婥帩偪傪捲傞偲偄偆偙偲偑偁偭偨丅11寧偺弶傔偺偙偲偩丅巹帺恎偼丄栚棫偭偨塣摦忈奞偼側偄偗傟偳傎偲傫偳娙扨側扨岅掱搙偟偐敪偡傞偙偲偺側偄偙偆偟偨曽乆偼偙偆偟偨曽朄偺懳徾奜偲峫偊偰偄偨偺偱丄帺怣偼側偐偭偨偺偩偑丄忋弎偺崅摍晹偺彈巕妛惗偲夛傢偣偰丄尵岅昞弌偼尷傜傟偰偄傞偑栚棫偭偨巿懱晄帺桼傪敽偆傢偗偱偼側偄抦揑忈奞偺曽乆傪懳徾偲偡傞戝偒側揥奐偺偒偭偐偗偑惗傑傟偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘩嶲徠乯

嘊傎偲傫偳敪岅偺側偄廳搙偺帺暵徢帣丒幰

丂偦偟偰丄偦偺敿寧屻偺2008擭偺11寧16擔丄帺暵徢偺嶌壠偲偟偰拲栚偝傟偰偄傞崅峑惗偺搶揷捈庽偝傫偺島墘夛偵嶲壛偟偨丅偡偱偵帺傜偺偙偲傪弎傋偨偄偔偮偐偺挊嶌傪捠偟偰巹偼帺暵徢偺奣擮傪崻掙偐傜備偝傇傜傟偰偄偨偺偩偑丄幚嵺偺斵偺巔傪栚偺摉偨傝偵偟偰擇偮偺偙偲傪姶偠偨丅偦傟偼丄斵偼寛偟偰摿暿側懚嵼偱偼側偔巹偑弌夛偭偰偄傞帺暵徢偲屇偽傟傞曽乆偲摨偠偩偲偄偆偙偲偲丄帺傜偺巚偄傪昞尰偱偒側偄偙偲偺嬯擸偺怺偝偩偭偨丅墖彆偵傛傞昅択偵傛偭偰尵梩偵傛傞婥帩偪偺昞尰偑壜擻偵側傝丄僷僜僐儞偺僉乕儃乕僪攝楍偺暥帤斦傗幚嵺偺僉乕儃乕僪傪撈椡偱巜偟偰昞尰偑壜擻偵側偭偨斵偺曽朄偼偝偟偁偨傝巹偵偼枹宱尡偺椞堟偩偭偨偑丄巹傕壗偐偟側偄傢偗偵偼偄偐側偄偲峫偊丄偡偖偵彫妛惗偺掅妛擭偐傜娭傢傝傪懕偗偰偒偨傑偭偨偔敪岅偺側偄帺暵徢偲屇偽傟傞惉恖偺曽偵僞僢僠僷僱儖偺暥帤斦傪巜偝偟偰娙扨側尵梩傪堦弿偵捲傞曽朄傪帋傒偨偲偙傠丄撈椡偱偼晄壜擻側傕偺偺丄偲偰傕偄偄昞忣偱偺偭偰偔傞偲偄偆偙偲偑偁傝丄12寧偵偼俀僗僀僢僠儚乕僾儘偱偺婥帩偪偺昞弌偵惉岟偟偨丅

丂偦偟偰丄摨帪暯峴揑偵丄忈偑偄幰惵擭妛媺偱傕丄廳搙偺抦揑忈奞偺曽乆偵偔傢偊廳搙偺帺暵徢偲屇偽傟偰偄傞曽乆偵懳偡傞庢傝慻傒傕巒傑偭偨丅

丂偙偆偟偨廳搙偺帺暵徢偲屇偽傟傞恖偨偪偺拞偵偼丄戝帠側彂椶偱傕攋偄偰偟傑偆丄怘帠拞偲側傝偺恖偺怘傋暔偵庤傪弌偟偰偟傑偆側偳丄杮恖偑幮夛揑儖乕儖傪擣幆偡傞偙偲偑偱偒側偄偐偵尒偊傞恖偨偪偑娷傑傟偰偄偨偑丄偦偺偙偲偵偮偄偰幙栤傪偡傞偲丄曉偭偰偒偨摎偊偼嬃偔傋偒偙偲偵乽偐偭偰偵偐傜偩偑偆偛偔乿偲偄偆傕偺偱丄偙偆偟偨峴摦柺偵偍偗傞巹偨偪偺棟夝偵偮偄偰傕崻杮揑側尒捈偟傪敆傜傟傞偙偲偵側偭偨丅巹偨偪偼丄偙傟傑偱丄偙偆偟偨峴摦偵偼偡傋偰堄枴偑偁傞偙偲偲偟丄偦偙偵偼偦偺恖偺巚偄偑斀塮偝傟偰偄傞偲峫偊偰偒偨偺偱丄偦偆偟偨峴摦傕壜擻側尷傝庴偗擖傟傛偆偲偟偰偒偨偺偩偑丄幚偼偦偺峴摦偵塀傟偰尒偊側偄偒偪傫偲偟偨擣幆偲巚偄偑偁傝丄巹偨偪偑懜廳偡傋偒側偺偼偦偺塀偝傟偰偄傞杮摉偺婥帩偪偱偁傞偲偄偆偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘩嶲徠乯

嘋帇妎忈奞偲抦揑忈奞傪偁傢偣傕偮栍廳暋忈奞帣丒幰

丂偝傜偵丄偍側偠2008擭12寧偵偼丄栍廳暋忈奞偲屇偽傟傞拞妛惗偺彮擭偵懳偟偰傕帋傒偰傒傞偲丄壒惡偩偗傪棅傝偵暥帤傪慖傫偱婥帩偪傪捲傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵傕側偭偨丅偙偺彮擭偵偮偄偰偼丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偵傕崲擄偑偁傝丄僷僞乕儞壔偟偨敪榖傪岲傓側偳偺摿挜傪帩偭偰偄傞偑丄偙偺帪丄僷僜僐儞偱尵梩傪捲傝側偑傜偦偺撪梕偲偼堘偆敪榖傪偟偰偍傝丄傑偨丄偦偺偙偲偵偮偄偰恞偹傞偲僷僜僐儞忋偱乽偔偪傢偐偭偰偵偆偛偔乿乮傆偩傫揰帤昞婰偱妛廗偟偰偄傞偺偱彆帉偼乽偼乿偱偼側偔乽傢乿偲側偭偰偄傞乯偲摎偊偑曉偭偰偒偨丅乮屻弎偺儌僨儖嘫乯

丂偦偺屻丄帇妎忈奞幰傪拞怱偲偟偰庴偗擖傟偰偄傞巤愝偱偁傞暉堜導偺幮夛暉巸朄恖岝摴墍偵偍偗傞懡悢偺栍廳暋忈奞幰偲偺娭傢傝傕娷傔偰丄懡偔偺栍廳暋忈奞帣丒幰偲偙偆偟偨娭傢傝傪峴偭偨丅偦偟偰丄忋弎偟偨彮擭偺傛偆偵僷僞乕儞壔偟偨尵梩傪榖偟傗偡偄恖傕娷傑傟偰偄傞偑丄傑偭偨偔敪岅偺側偄恖丄摿偵僷僜僐儞偺撪梕偲怘偄堘偄偺側偄恖側偳條乆偱偁傞丅

嘋敪榖壜擻側帺暵徢幰

2009擭2寧丄敪岅偑壜擻偱丄暥帤偺撉傒彂偒傕壜擻側帺暵徢幰偵懳偟偰傕懳徾偑峀偑偭偨丅偙傟傜偺恖偨偪偼丄傆偩傫偐傜偦傟傎偳妶敪偵榖傪偣偢恞偹傜傟傞偲偦偺傑傑僆僂儉曉偟傪偟偰偟傑偆曽偐傜丄偁傞僷僞乕儞壔偟偨傗傝偲傝傪偟偰偔傞恖乮乽幠揷偝傫偼偆偪偺偍晝偝傫抦偭偰偄傑偡偐丠乿側偳乯丄偁傞偄偼丄摿掕偺榖戣乮揹幵偺榖戣側偳乯傪偟偰偔傞恖側偳懡條偩偑丄嫟捠偟偰偄傞偙偲偼丄偆傑偔婥帩偪偑昞尰偱偒偰偄側偄偲偄偆偙偲偩偭偨丅偦偟偰丄堦尒帺敪揑偵榖偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞僷僞乕儞壔偟偨傗傝偲傝傗摿掕偺榖戣偺傗傝偲傝傕丄杮摉偵榖偟偨偄堄恾傪惓妋偵斀塮偟偰偄傞偺偱偼側偄偲偄偆偙偲傕柧傜偐偲側偭偨丅

傑偨丄摿掕偺榖戣傪偟偰偔傞偁傞抝惈偼丄捠忢偺僐儈儏僯働乕僔儑儞偼偄偭傉偆曄傢偭偰偄傞偲偄偆報徾傪巹偨偪偵梌偊傞掱搙側偺偩偑丄偁偊偰丄帺暘偐傜僷僜僐儞偺墖彆傪媮傔偰偒偰丄帺嶌偺帊傪捲傞丅側偤丄偦傟偩偗彂偄偨傝榖偣偨傝偡傞偺偵堦恖偱帊傪彂偄偨傝岥摢偱弎傋偨傝偟側偄偺偐傪恞偹傞偲丄巹偺墖彆偱側偗傟偽帊偼昞尰偱偒側偄偲偄偆撪梕偺偙偲傪揱偊偰偒偨丅

嘐偐側傝僐儈儏僯働乕僔儑儞偺偲傟偰偄傞抦揑忈奞帣丒幰

偝傜偵丄12寧偵偼丄惵擭妛媺偵偍偄偰丄寉搙偺抦揑忈奞偲屇偽傟丄斾妑揑僐儈儏僯働乕僔儑儞傕偲傟偰偄傞偑丄棳挩偵榖偟偰偄傞偲偼偄偄偵偔偄抦揑忈奞偺曽乆偵懳偟偰丄夛榖拞偵庤傪偲偭偰偙偺曽朄傪帋傒偰傒傞偲丄幚嵺偵敪榖偲偟偰昞尰偝傟偨撪梕傛傝傕偝傜偵徻偟偄撪梕偺敪榖傪摼傞偙偲偑偱偒偨丅偦傟偼丄傑偭偨偔嬼慠偺偙偲偩偭偨偑丄幚嵺偵忈奞偺廳偄曽偲巹偑庤傪怳傞曽朄偱傗傝偲傝傪偟偰偄傞偺傪尒偰偄傞彈惈偑偄偰丄偙偺彈惈偲偼傆偩傫偐傜捠忢偺夛榖偑惉棫偟偰偄傞偺偩偑丄傆偲偁側偨偵傕偙偺傗傝曽偱暦偄偰偄偄偐偲恞偹偨偲偙傠丄彸戻偟偨偺偱帋傒偰傒傞偲丄偡傜偡傜偲尵梩偑昞尰偝傟偰偒偨偺偱偁傞丅

偙偺応崌丄昞尰偝傟偨撪梕偼丄壒惡偵傛傞敪榖偲撪梕揑偵偼摨偠側偺偩偑丄偦偺撪梕偑検揑偵傕懡偔側傝丄幙揑偵傕怺傑偭偨偺偱偁傞丅

俁丏採婲偝傟偨栤戣

丂忋弎偟偨傛偆側曽朄偺敪揥偲懳徾偺峀偑傝偺拞偱丄巹偨偪偼偙傟傑偱忢幆偲偝傟偰偒偨峫偊曽偵懳偡傞栤偄捈偟傪敆傜傟傞偙偲偲側偭偨丅

乮侾乯廳徢怱恎忈奞亖廳搙偺敪払抶懾偲偄偆尒曽偺岆傝

丂傑偢丄巹偺弌夛偭偨廳徢怱恎忈奞偲屇偽傟傞傛偆側懚嵼偑傒側尵梩傪桳偟偰偄偨偙偲偐傜丄斵傜偼偙傟傑偱峫偊傜傟偰偒偨傛偆側敪払偺弶婜揑側忬嫷偵偁傞偺偱偼側偔丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偵昁梫側塣摦偺傎偲傫偳偑惂尷偝傟偨廳搙偺恎懱忈奞偺忬嫷偵偁傝丄尵岅揑偵偼擭楊憡墳偺擣幆傪旛偊偰偄傞偲峫偊偨傎偆偑偄偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偱偁傞丅傕偪傠傫擣抦揑懁柺偵偍偄偰壗傜偐偺忈奞偑懚嵼偡傞壜擻惈偑攔彍偝傟偨傢偗偱偼側偄偑丄偦傟偼崱屻偺壽戣偱偁傞丅

乮俀乯堄恾偵斀偡傞條乆側塣摦偺懚嵼

丂師偵丄忋弎偺廳搙偺塣摦忈奞偺拞偵偼丄偐傜偩偑摦偐側偄偙偲偲偼暿偵丄晄悘堄塣摦偲屇偽傟傞堄恾偵斀偟偨塣摦偑偁傞丅偦偟偰晄悘堄塣摦偵偼偄偔偮偐偺偐偨偪偑偁傝丄偙傟傑偱丄堄恾偵増偭偨塣摦偲尒側偝傟偰偄偨塣摦偺拞偵傕丄晄悘堄偺傕偺偑偁傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偰偒偨丅

侾乯嬝嬞挘偺栤戣偵傛傞晄悘堄塣摦

丂榬傪怢偽偡側偳偺塣摦傪婲偙偡偲丄堄恾偵斀偟偨嫮偄嬝嬞挘偑婲偙偭偰偦偺塣摦傪偆傑偔曽岦偯偗傞偙偲偑崲擄偲側傞応崌偑偁傞丅偙偺応崌丄庤傪怢偽偦偆偲偟偨堄恾偺懚嵼偼傢傟傢傟偵偼傛偔揱傢傞偲偲傕偵偦偺堄恾傪慾傓晄揔愗側荕嬞挘偑婲偙偭偨偙偲傕傑偨傢偐傝傗偡偄丅偟偨偑偭偰丄偦偺堄恾偝偊傢傟傢傟偑撉傒堘偊側偗傟偽墖彆偼昁偢偟傕崲擄偱偼側偄丅

俀乯堄恾偟側偄傆傞偊偺懚嵼

晄悘堄塣摦偵偼丄偨偊偢丄傆傞偊偺傛偆側彫崗傒側塣摦偑婲偙偭偰偄傞偲偄偆傕偺偑偁傝丄偦偺傆傞偊偺傛偆側摦偒偺拞偵偐偡偐側帺敪揑塣摦傗崌恾偑娷傑傟偰偄傞偲偄偆応崌偑偁傞丅傆傞偊偲帺敪揑側塣摦偲偺嬫暿偑偮偒偵偔偄傕偺偺丄偰偄偹偄偵娭傢傟偽偦偺嬫暿偼晄壜擻偱偼側偄丅

俁乯堄恾偟偨塣摦偑斀暅塣摦偵側偭偰巭傔傜傟側偔側傞

僾僢僔儏僗僀僢僠偱偼墴偡乕栠偡丄僗儔僀僪僗僀僢僠偱偼堷偔乕墴偡偲偄偆斀暅塣摦傪偟偰偄傞偲丄堄恾揑偵巭傔傜傟偢丄偲傔偳側偄斀暅塣摦偵側偭偰偟傑偆偲偄偆晄悘堄塣摦偑偁傞丅偙傟偼丄奜尒忋丄傢偐傜側偔側偭偰傔偪傖傔偪傖偵摦偐偟偰偄傞偲偐梀傫偱偄傞側偳偲偲傜偊傜傟傞偙偲傕懡偔丄戝曄岆夝偝傟傗偡偄丅壗偲偐掆巭偱偒傞応柺偑偁偭偰傕丄偦傟偼偨偩偺嬼慠偲巚傢傟偰偟傑偆偺偱偁傞丅

偙傟偼丄嶳捁乮1985乯偵傛傟偽20悽婭偺弶摢偵曐懕尰徾偺宯摑揑暘愅傪峴偭偨儕乕僾儅儞偑娫戙惈曐懕乮clonic perseveration乯偲偟偰暘椶偟偨傕偺偵椶帡偟偰偄傞丅偦傟偼丄乽偁傞峴堊傪堦扷巒傔傞偲偦偺峴堊偑偔傝曉偟懕偔乿乮嶳捁丄摨乯偲偁傝丄偦傟偑堷偒婲偙偝傟傞棟桼偲偟偰丄乽偁傞峴堊偑峴傢傟傞偲丄偦偺峴堊敪尰偵娭梌偡傞恄宱夁掱偼嫽暠忬懺乮偁傞偄偼晩妶忬懺乯偵側傞丅師偺峴堊偵堏傞偲偙偺嫽暠忬懺偼梷惂傪庴偗傞偑丄徚幐偣偢偵巆傞丅偙偺梷惂婡峔偑偆傑偔摥偐側偄偲丄師偺峴堊偺奐巒偵嵺偟偰傕慜抜奒偺嫽暠夁掱偑偦偺傑傑弌椡偝傟傞偙偲偵側傞乿乮嶳捁丄摨乯偲偺壖愢傪採帵偟偰偄傞丅

係乯暔偵怗傟偨傝暔傪尒偨傝偡傞偲彑庤偵庤偑怢傃傞

丂僐乕僪側偳偵庤偑怗傟傞偲偝偭偲埇傞丄偁傞偄偼儁僢僩儃僩儖傪尒傞偲庤傪怢偽偡偲偄偆傛偆側栚揑揑偵尒偊傞峴摦偑丄幚偼堄恾偵斀偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偁傞丅偙傟偑堄恾偵斀偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄杮恖偐傜偺曬崘偑側偄尷傝傢偐傜側偄傕偺偩偑丄偦偆偟偨堄恾偵斀偟偰帺摦揑偵婲偙偭偰偟傑偆峴摦偐傜杮恖偺擣幆偺儗儀儖傪悇嶡偡傞偲掅偔尒愊傕傜偞傞傪偊偢丄傑偨丄塣摦偺斖埻偑峀偄応崌偵偼懠恖偺怘傋暔偵庤傪弌偟偨傝彂椶傪偔偟傖偔偟傖偵偡傞偲偄偆傛偆側偙偲傕偁偭偰丄幮夛揑儖乕儖偺棟夝偑崲擄偲尒側偝傟傗偡偔側偭偰偟傑偆丅

丂傑偨帺彎峴堊傗巜偟傖傇傝側偳偺忢摨峴摦偵偮偄偰傕彑庤偵庤偑摦偄偰偄傞偲偄偆杮恖偐傜偺曬崘傕偁偭偨丅巜偟傖傇傝側偳偼丄巔惃偺埨掕偲偄偆堄枴側偳偑偁傞偙偲偼柧傜偐偩偭偨偑丄偙偆偟偨恎懱偺埨掕偺偨傔偺峴摦偼丄柍堄幆揑側夁掱偲偟偰堄幆偲偼憡懳揑偵撈棫偟偨偐偨偪偱婲偙偭偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偙傟偵椶帡偟偨帠椺偼丄摴嬶傪尒傞偲巚傢偢偦偺摴嬶傪巊梡偟偰偟傑偆偲偄偆乽摴嬶偺嫮敆揑巊梡乿乮嶳捁丄2007乯側偳偵尒傜傟偰偍傝丄偦傟偲偺娭學偼掕偐偱偼側偄偑丄堄恾偵斀偟偨峴摦傪婲偙偡偲偄偆壜擻惈偑恖娫偵偼偁傞偙偲偑帵嵈偝傟偰偄傞偲尵偊傛偆丅

埲忋丄戝傑偐偵堄恾偵斀偡傞峴摦偲偟偰4偮偺椶宆傪偁偘偨偑丄偙偺傛偆側堄恾偵斀偡傞塣摦偺懚嵼偼憡庤偺棟夝傪旕忢偵崲擄側傕偺偵偡傞丅摿偵俁乯偲係乯偺椶宆偺峴摦偼丄杮棃偺堄恾傪暍偄塀偟偰偟傑偄丄尠嵼壔偟偨峴摦偐傜偺傒憡庤傪棟夝偡傞偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅

乮俁乯敪岅偵堏峴偡傞抜奒偱巚峫撪梕傗昞尰撪梕偑懝側傢傟傞

丂敪岅偡傞慜偺撪尵偲偟偰懚嵼偡傞巚峫傪昞尰偡傞偲偄偆偙偲偼巹偨偪偱偼傎傏柍堄幆揑偵峴傢傟偰偍傝丄偦偺堏峴偺夁掱偱撪尵偑懝側傢傟傞偲偄偆擣幆偼側偄偑丄撪尵傪敪岅傊偲堏峴偡傞夁掱偵壗傜偐偺忈奞偑偁偭偨応崌丄偦偺忈奞偺偨傔偵撪尵偑懝側傢傟傞偲偄偆偙偲偑偁傞偺偱偼側偄偐偲偄偆壖愢傪巹偨偪偼帩偭偰偄傞丅

丂偦偺忈奞偺堦偮偼丄擼惈儅僸摍偵傛傞尵岅忈奞偱偁傞丅偁傞敪岅偺壜擻側擼惈儅僸偺巕偳傕偵丄22亊俁偲偄偆栤戣傪恞偹偰丄岥摢偱偼摎偊傜傟側偄偵傕偐偐傢傜偢丄儁儞傪帩偨偣偰娭傢傝庤偑庤傪揧偊傞偲66偲悢帤偑彂偐傟丄僷僜僐儞偱傕惓夝偑彂偐傟傞丅偦偙偱丄偦偺愢柧傪媮傔傞偲乽偔偪偱偄偍偆偲偡傞偲偟偒偑偒偊偰偟傑偭偰偱偒側偔側傞乿偲僷僜僐儞偱摎偊偑曉偭偰偒偨丅

丂偙傟偼丄偍偦傜偔丄敪岅偡傞偲偄偆偙偲帺懱偑忈奞偺偨傔偵擼撪偺偨偔偝傫偺僾儘僙僗傪摦堳偣偹偽側傜側偄偨傔丄幃傪抁婜婰壇偵曐帩偟偰偍偔梋桾偑側偄偲峫偊傞偲愢柧偑偮偔偲巚傢傟傞丅偙傟偼丄摉慠敪榖偵傕戝偒側塭嬁傪媦傏偟偰偍傝丄暋嶨側巚峫撪梕偑偁偭偰傕丄敪榖傪偟傛偆偲偡傞偲偦偺暋嶨側巚峫撪梕偑懝側傢傟偰偟傑偭偰娙扨側撪梕偺敪榖偟偐偱偒側偄偲偄偆偙偲偑偍偙偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

側偍丄栍偲巿懱晄帺桼傪廳暋偟偰偄偰偐側傝敪岅偺壜擻側恖偱丄撈椡偱僷僜僐儞偺僉乕儃乕僪偺俇偮偺僉乕傪巊偭偨揰帤擖椡傪峴偭偰偄傞恖偑丄撈椡偺擖椡側傜偽丄側偐側偐暋嶨側巚偄傪捲傞偙偲偑偱偒側偄偺偩偑丄墖彆偵傛傞2僗僀僢僠儚乕僾儘偱暋嶨側巚偄傪捲傞偲偄偆偙偲偑偁偭偨丅偙偺帪丄2僗僀僢僠儚乕僾儘偱偦偺棟桼傪恞偹偰傒傞偲丄乽偄偪偳偵傆偨偮偺偙偲偼偱偒傑偣傫乿偲偄偆柧妋側摎偊偑曉偭偰偒偨丅偙傟偼丄6偮偺僉乕傪撈椡偱墴偡偲偄偆嶌嬈偵傛偭偰暋嶨側巚峫撪梕傪昞尰偡傞偙偲偑朩偘傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲傪堄枴偟偰偄傞偲尵偊傞偩傠偆丅乮屻弎偺儌僨儖嘨亅俁嶲徠乯

乮係乯堄恾偲偼堘偆敪岅偑惗傑傟傞

丂帺敪揑偵敪岅偑側偝傟偰偄傞埲忋丄偦傟偼杮恖偺堄恾偵増偭偨傕偺偱丄傕偟偦偺敪岅偑壗偐捠忢偺巹偨偪偺僐儈儏僯働乕僔儑儞偐傜偡傞偲堘榓姶傪姶偠傞傕偺偱偁偭偨帪丄巹偨偪偺忢幆偱偼側偐側偐寁傝抦傟側偄撈帺偺撪柺傪憐掕偡傞偙偲偑捠椺偱偁偭偨丅偟偐偟丄側偝傟偰偄傞敪岅偼丄昁偢偟傕堄恾偵増偭偨傕偺偱偼側偄偲偄偆応崌偑偁傞偺偱偁傞丅

巿懱晄帺桼偺忈奞偱堄恾偲斀偡傞尵梩傪敪偟偰偟傑偆偲偄偆帺傜偺懱尡偵偮偄偰弎傋偨戝栰崉帒偝傫偼丄傒偢偐傜偺忬嫷傪乽擇憌偺宱尡乿乮戝栰丄2011乯偲昞尰偟丄師偺傛偆偵弎傋傞丅乽彫偝側惷偐側惡偩偗偳揱偊偰偄傞丅擇憌偺巇曽側偺偱傓偢偐偟偄丅揱偊偨偄偙偲偲尵偭偰偄傞偙偲偑堘偭偰偟傑偆丅乿乮戝栰丄摨乯幚嵺丄斵偼丄尷傜傟偨扨岅傪條乆側姶忣昞尰偵梡偄偨傝丄廃埻偺忬嫷偲偼柍娭學偵敪偟偨傝偡傞偙偲偑偁傞偺偩偑丄偦偺尵梩偲偼暿偺揱偊偨偄偙偲偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偼側偐側偐傢偐傜側偐偭偨丅

傑偨丄愭偵徯夘偟偨帺暵徢偲尵傢傟傞搶揷捈庽偝傫偺応崌傕丄乽榖偟偨偄偙偲偼榖偣偢丄娭學偺側偄尵梩偼丄偳傫偳傫彑庤偵岥偐傜弌偰偟傑偆乿乮搶揷丄2007乯偲偁傝丄摨偠傛偆側帠忣偑岅傜傟偰偄傞丅

傑偨丄摨條偺帠椺偑栍廳暋偲屇偽傟傞帠椺偺拞偵傕偁傞偙偲偼愭偵弎傋偨捠傝偱偁傞丅

丂傕偪傠傫丄傑偭偨偔偡傋偰偑婡夿偺傛偆偵懠棩揑偵婲偙偭偰偄傞偲偄偆傛傝傕丄偦偺尵梩傪敪偡傞偙偲偱棊偪拝偔側偳偺堄枴傪帩偭偰偄傞応崌傕偁傞偲巚傢傟丄柍堄幆壓偱偦偺敪岅偑帩偮堄枴偼偰偄偹偄偵柧傜偐偵偟偰偄偔昁梫偑偁傞偲巚傢傟傞偑丄偦偆偟偨敪岅偺墱偵丄巹偨偪偲傎偲傫偳壗傜曄傢傜側偄婥帩偪偺悽奅偑峀偑偭偰偄傞偲偄偆偙偲偑偙傟傑偱偁傑傝偵傕屭傒傜傟偰偙側偐偭偨偲偄偆偙偲傪嫮挷偟偡偓偰傕偟偡偓傞偙偲偼側偄偩傠偆丅

丂側偍丄恄宱怱棟妛偵偍偄偰傕偙偆偟偨尰徾偵椶帡偟偨傕偺偲偟偰乽帺摦惈尵岅偲堄恾惈尵岅乿乮嶳捁丄2001乯偲偄偆嬫暿傗乽晄悘堄揑敪榖偲悘堄揑敪榖乿乮嶳捁丄摨乯偲偄偆嬫暿偑側偝傟偰偍傝丄條乆側愢柧偑帋傒傜傟偰偄傞丅偙偙偱弎傋偰偄傞尰徾偲偺娭學偵偮偄偰偼晄柧妋側揰傕懡偄偑丄偙偆偟偨尰徾偑偡偱偵抦傜傟偨傕偺偲偟偰懚嵼偟偰偄傞偙偲偼拲栚偵抣偡傞丅

乮俆乯抦揑忈奞亖敪払抶懾偲偄偆尒曽偺嵞峫

丂抦揑忈奞偼丄廬棃丄敪払偺抶傟偲尒側偡偺偑捠椺偱丄壗嵨儗儀儖偺抦擻偲偄偆傛偆側尵偄曽偑摉偨傝慜偺傛偆偵側偝傟傞丅偟偐偟丄偙偆偟偰柧傜偐偵側偭偰偒偨帠幚偼丄偦偆偟偨尒曽傊偺嵞峫傪尩偟偔媮傔偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅

丂僷僜僐儞摍偵傛傞昞尰偺墖彆偵傛傝柧傜偐偵側偭偨偙偲偼丄昞尰偝傟偨尵岅撪梕偼憡庤偺擣幆偺撪梕傪偒偪傫偲斀塮偟偰偍傜偢丄撪側傞巚偄傪昞尰偟傛偆偲偡傞偲丄偦偺撪梕偑懝側傢傟偨傝傑偭偨偔暿偺偙偲偑昞尰偝傟偨傝偡傞偙偲偑偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅尒偨栚傗昞尰偝傟偨尵梩偐傜偼悇偟検傟側偄暋嶨側巚偄偑懚嵼偡傞偵傕偐偐傢傜偢偦偺偙偲偑揱偊偒傟側偄嬯偟傒偲偲傕偵丄傢偐偭偰偄側偄懚嵼偲偟偰岆偭偨棟夝傪偝傟傞偙偲偵傛偭偰丄恖娫偲偟偰偺懜尩傪扗傢傟傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偦偺忈奞偑丄昞尰偺僾儘僙僗偵偺傒偲偳傑傞偺偱偼側偔丄奜奅偺擣抦傗幮夛揑側擣抦偺僾儘僙僗摍偵傕媦傫偱偄傞壜擻惈偼斲掕偝傟傞傢偗偱偼側偔丄偦偺栤戣偼崱屻偺壽戣偩偑丄昞尰偝傟偢偵偄傞撪側傞巚偄偵偮偄偰偺惓偟偄棟夝傪偡偊捈偡偲偙傠偐傜偡傋偰偺栤偄捈偟偼巒傔傜傟側偗傟偽側傜側偄丅

係丏尵岅昞弌偺僾儘僙僗偺儌僨儖壔偺帋傒

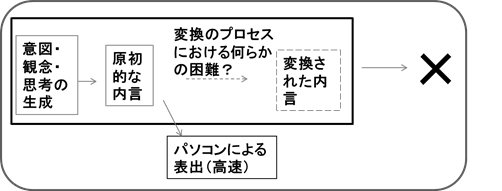

摉弶丄巹偨偪偺墖彆偼丄尵岅昞尰偺堦楢偺僾儘僙僗偺嵟廔偺抜奒偵偍偗傞弮悎側塣摦忈奞偵懳偡傞墖彆偱偁傞偲峫偊偰偄偨丅偟偐偟丄忋弎偟偨捠傝丄曽朄偺曄慗偲懳徾偺峀偑傝偺拞偐傜丄彊乆偵丄尵岅昞尰偺夁掱偺暋嶨偝偑柧傜偐偵側傝丄偙傟傑偱偺捠擮傪栤偄捈偡偄偔偮偐偺栤戣傪偮偒偮偗傜傟偰偒偨丅偙偙偱偼丄偦偆偟偨彅栤戣傪惍棟偡傞偨傔偵尵岅昞尰偺僾儘僙僗偱婲偙偭偰偄傞條乆側忈奞偵娭偟偰偄偔偮偐偺儌僨儖傪採帵偟偰惍棟偟偰傒偨偄丅

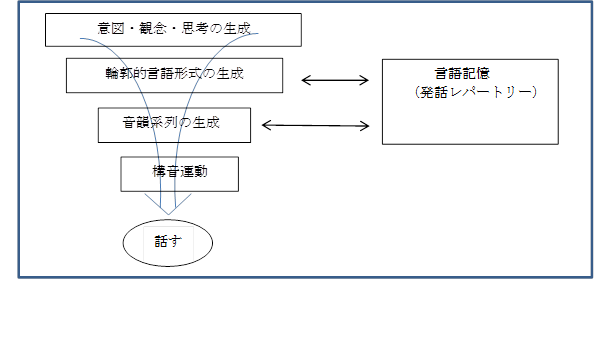

傑偢丄偙傟傑偱敪榖偺儌僨儖偲偟偰丄幐岅徢尋媶偵婎偯偔恄宱怱棟妛偵偍偗傞嶳捁偺儌僨儖乮2001乯傪嶲徠偟傛偆丅

恾係丏嶳捁廳偺敪榖偺偟偔傒偺儌僨儖

偙偺儌僨儖偮偄偰偼師偺傛偆側愢柧偑側偝傟偰偄傞乮嶳捁丄2001丄170暸乯丅

丂丂丂敪榖夁掱偼傑偢丄奣擮宍惉乮偁傞偄偼巚峫宍惉乯偐傜巒傑傞丅傑偢奣擮偑宍惉偝傟丄

偦偺奣擮偑尵岅宍幃偺尨宆乮尵岅慶宆乯傪惗惉偡傞乮Vygotsky(1971)偺偄偆撪尵岅偵偁

偨傞悈弨乯丅尵岅慶宆偼嬶懱揑側尵岅昞尰宍幃偺慜抜奒偱丄椫妔傪帩偭偰偄傞偑丄嬶懱

揑側昞尰宍幃偵偼惉弉偟偰偄側偄丅偮偄偱偙偺尵岅慶宆偑偄偔偮偐偺嬶懱揑側昞尰宍幃

乮儗僷乕僩儕乕乯傪晩妶偡傞丅偙偺晩妶孮偺拞偐傜嵟弶偵傕偭偲傕揔崌偟偨昞尰宍幃乮

壒塁宯楍乯偑侾偮慖戰偝傟傞丅偙偺慖戰偝傟偨壒塁宯楍偺壒惡壔偵岦偗偰偼丄偝傜偵偦

傟偧傟偺峔惉壒塁偵偮偄偰丄昁梫側夁掱偑恑峴偡傞丅偙偺壒塁扨埵偑弴師峔壒慺偵曄姺

偝傟傞丅峔壒慺偼塣摦僯儏乕儘儞傪嬱摦偟偰丄峔壒傪幚尰偡傞丅

丂傑偢丄婎杮揑側棳傟偲偟偰丄巹偨偪偑僷僜僐儞摍偵傛偭偰暦偒庢偭偨尵梩偼偡偱偵暥偲偟偰偐偨偪傪偲偭偰偄傞偺偱丄儌僨儖偵偍偄偰偼丄乲堄恾丒娤擮丒巚峫偺惗惉乴偐傜乲壒塁宯楍偺惗惉乴傊偺夁掱偼偡偱偵偄偭偨傫姰椆偟偨偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偙偱丄偙偺抜奒偺傕偺傪亙尨弶揑側撪尵亜偲偡傞丅偙傟偼嶳捁偑弎傋傞乽Vygotsky(1971)偺偄偆撪尵岅乿偵偁偨傞尵岅慶宆偲偼堎側傞偑丄偝偟偁偨傝揔愗側梡岅偑側偄偺偱偙偺傛偆偵弎傋偰偍偔丅

偙偺惗惉偝傟偨亙尨弶揑側撪尵亜偼丄巹偨偪偺応崌偼丄摿暿側忈奞側偟偵丄偦偺傑傑丄乲峔壒塣摦乴傊偲堏峴偟尵梩偲偟偰敪偣傜傟傞傢偗偩偑丄偦偺応崌丄亙尨弶揑側撪尵亜偼尵梩埲慜偺乲堄恾丒娤擮丒巚峫偺惗惉乴偺僾儘僙僗偵傕塭嬁傪慿媦揑偵媦傏偟丄偦偙偐傜嵞傃怴偟偄丄亙尨弶揑側撪尵亜偑惗傒弌偝傟偰偔傞丅偦偟偰丄偦傟偼摨偠偔傑偨丄堦曽偼壒惡尵岅壔偺僾儘僙僗傊偲岦偐偄丄傕偆堦曽偼乲堄恾丒娤擮丒巚峫偺惗惉乴偺僾儘僙僗傊偲慿傞丅偙偆偟偨僾儘僙僗傪偒傢傔偰崅懍偵偔傝曉偟側偑傜巹偨偪偼尵岅昞尰偲偄偆峴堊傪峴偭偰偄傞偲偄偆偙偲偵側傞丅

傕偪傠傫丄巹偨偪偼丄偡偖偵壒惡壔偣偢偵撪柺偱尵梩傪嬦枴偡傞偲偄偆偙偲傕彮側偔側偄偟丄彂偒尵梩偲偟偰昞尰偡傞偨傔偵偼偦偆偟偨僾儘僙僗偑晄壜寚偱偁傞丅偙傟偼丄亙尨弶揑側撪尵亜偑乲峔壒塣摦乴傊堏傞慜偵丄偝傜偵敪揥偟偨亙曄姺偝傟偨撪尵亜偲側偭偰偄偔偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偙偱丄亙尨弶揑側撪尵亜偐傜乲峔壒塣摦乴傊堏傞偲偙傠偵忈奞偑偁傞応崌丄亙尨弶揑側撪尵亜偑僗儉乕僘偵乲峔壒塣摦乴偵堏峴偡傞偺偼朩偘傜傟傞偑丄乲堄恾丒娤擮丒巚峫偺惗惉乴傊偲慿傞偙偲偼婲偙傝丄偦偺墲暅揑側僾儘僙僗偺拞偱亙尨弶揑側撪尵亜偼敪揥傪偲偘亙曄姺偝傟偨撪尵亜偲側偭偰偄偔丅

側偍丄偙偺儌僨儖偵偍偄偰偼丄乲堄恾丒娤擮丒巚峫偺惗惉乴偐傜乲壒塁宯楍偺惗惉乴偵帄傞僾儘僙僗偵偼丄乲尵岅婰壇乮敪榖儗僷乕僩儕乕乯乴傊偺嶲徠傕廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞丅偙偺嶲徠偼捠忢偼岅渂傗暥朄帠崁傗敪榖偺栺懇帠摍偲棟夝偝傟傞偑丄堄恾偲偼暿偺敪榖偑惗傑傟傞応崌側偳偵偼丄偙偺嶲徠偺僾儘僙僗偲壗傜偐偺娭學偺偁傞僾儘僙僗偑婲摦偟偰偄傞偲壖掕偡傞偙偲傕偱偒傞偩傠偆丅

偝偟偁偨傝丄偙偆偟偨偲偙傠傪弌敪揰偵偟偰丄巹偨偪偑弌夛偭偰偒偨條乆側尵岅昞尰偺忈奞偺偐偨偪傪儌僨儖壔偟偨偄丅

乮侾乯廳搙偺巿懱晄帺桼帣丒幰傗廳徢怱恎忈奞帣丒幰偵偍偗傞掅懍偺撉傒庢傝偺儌僨儖

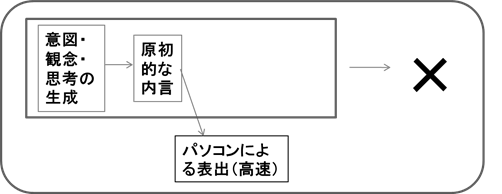

恾俆丏儌僨儖嘥

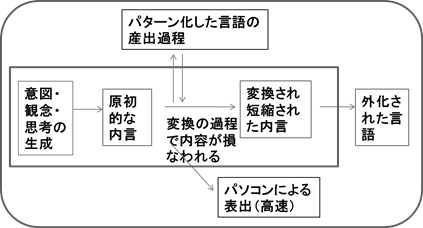

傑偢丄憡庤偺帺敪揑側摦偒傪撉傒偲偭偰偄偨帪婜偺儌僨儖偼恾俆偺傛偆偵側傞丅偙偙偱偼丄僗僀僢僠憖嶌偼尰嵼傛傝傕掅懍偱丄堦夞偺娭傢傝崌偄偱昞尰偝傟傞暥帤悢偑尷傜傟偰偄傞偨傔偵丄亙尨弶揑側撪尵亜偼偄偔偮偐偺曄姺傪宱偰埑弅偝傟偨撪尵偲側偭偰丄偦傟傪僷僜僐儞偵傛偭偰昞弌偟偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偨偩偟丄偙偺埑弅偼壗偐偑幐傢傟傞偲偄偆傛傝傕傛傝枾搙偺擹偄傕偺偵側傞偙偲偑懡偐偭偨丅傑偨丄曄姺偺夁掱偼杮恖偵偲偭偰傕帺妎揑側傕偺偱丄彂偒尵梩揑側傕偺偱偁傞丅

丂傑偨丄掅懍偱偺昞弌偺応崌丄崅懍偺応崌偲斾傋傞偲丄僗僀僢僠傪擖椡偡傞偛偲偵偙偺峴偼偪偑偆偲偐偁偲偳偺偔傜偄偱栚揑偺峴偐側偳丄杮恖偑帺妎揑偵峴偆撪揑側敾抐側偳偑偐偊偭偰懡偔側偭偰偄傞丅偦偺偨傔丄崅懍偱偼婲偙傝偵偔偄暥朄揑側儈僗側偳偑偐偊偭偰婲偙偭偰偟傑偭偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅

乮俀乯廳搙偺巿懱晄帺桼帣丒幰丄廳徢怱恎忈奞帣丒幰偵偍偗傞崅懍偺撉傒庢傝偺儌僨儖

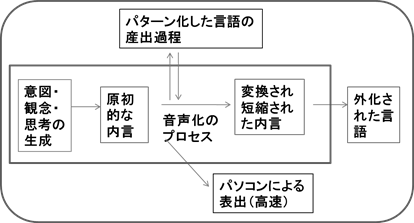

恾俇丏儌僨儖嘦亅侾

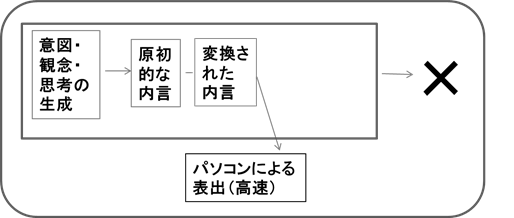

恾俈丏儌僨儖嘦亅俀

傑偢丄恾俇偺儌僨儖嘦亅侾偼丄儌僨儖嘥偵斾傋偰墖彆偺僗僺乕僪偑偁偑傞偙偲偵傛傝丄昞尰偝傟偨撪梕偼亙尨弶揑側撪尵亜偵嬤偯偄偨傕偺偲側偭偰偄傞偑丄昞尰偝傟偨撪梕偼亙尨弶揑側撪尵亜偦偺傕偺偱偼側偔壗傜偐偺曄姺傪宱偨傕偺偲壖掕偟偰偍傝丄堦墳丄弨旛偺偨傔偺椡傪撉傒偲傞偲偄偆墖彆偺抜奒偵懳墳偡傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅堦曽丄恾俈偺儌僨儖嘦亅俀偼丄儌僨儖嘦亅侾傛傝傕偝傜偵僗僺乕僪偑偁偑偭偰丄捈愙亙尨弶揑側撪尵亜偑昞弌偝傟偰偄傞偲壖掕偟偨傕偺偱丄墖彆朄偲偟偰偼丄乽偙偙偩乿偲巚偭偨帪偵偙傕傞椡傪撉傒偲傞傕偺偵懳墳偟偰偄傞丅亙尨弶揑側撪尵亜偑偦傕偦傕壗側偺偐偲偄偆偙偲偺尩枾側媍榑傪宱偢偵偙偺傛偆側壖掕傪抲偔偙偲偵栤戣偼偁傞偑丄懡偔偺摉帠幰帺恎偑巚偭偨偩偗偱撉傒庢傜傟偰晄巚媍偩偲偄偆傛偆側姶憐傪弎傋偰偄傞偺偱丄偦偺僀儊乕僕傪偙偆偄偆偐偨偪偱儌僨儖偵偟偰偍偄偨丅偡偱偵傆傟偨傛偆偵丄嶳捁帺恎偑弎傋偨儌僨儖愢柧偺暥拞偺償傿僑僣僉乕偺撪尵偲偝傟傞傕偺偼丄嶳捁偺峫偊偱偼丄乲壒塁宯楍偺惗惉乴偺僾儘僙僗偺慜偺乲椫妔揑尵岅宍幃偺惗惉乴偵懳墳偡傞傕偺偩偐傜丄偙偙偱尵偆亙尨弶揑側撪尵亜偲偼堎側偭偰偄傞丅偨偩丄墖彆偺僗僺乕僪傪偄偔傜偁偘偰傕丄崱偺偲偙傠丄乲壒塁宯楍偺惗惉乴埲慜偺尵梩偑昞弌偝傟偨偲偄偆偙偲偼側偄丅

偲偙傠偱丄亙尨弶揑側撪尵亜偐傜偺曄姺偑抁偄傕偟偔偼傎偲傫偳懚嵼偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偼丄乮侾乯偺尵梩偑彂偒尵梩偵嬤偄偺偵懳偟偰丄偙偪傜偼榖偟尵梩偵嬤偄傕偺偲側偭偰偄傞偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅

乮俁乯娙扨側夛榖偺偱偒傞巿懱晄帺桼帣丒幰

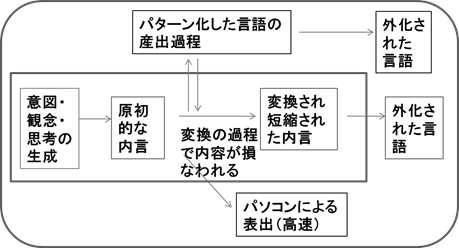

恾俉丏儌僨儖嘨亅侾

恾俉偺儌僨儖嘨亅侾偼丄娙扨側夛榖偺壜擻側巿懱晄帺桼帣丒幰偲偟偰弎傋偨儌僨儖偱丄亙奜壔偝傟偨尵岅亜偑偦偺傑傑擣幆撪梕傪斀塮偟偰偄傞偲偲傜傟偰偟傑偆偑丄僷僜僐儞偵傛偭偰昞弌傪墖彆偡傞偲亙奜壔偝傟偨尵岅亜偲偼偪偑偭偨丄傕偭偲朙偐側尵岅傗擣幆偺撪梕偑昞尰偝傟傞偙偲偲側傞丅亙尨弶揑側撪尵亜偑壒惡尵岅傊偲曄姺偝傟偰偄偔撪揑側僾儘僙僗偺拞偱丄昞尰撪梕偼懝側傢傟偰偄偔傢偗偩偑丄偙偙偱偼丄恎懱忈奞偺偨傔偵敪岅偲偄偆恎懱塣摦偵懡偔偺搘椡傪昁梫偲偟偰昞尰撪梕傪曐帩偡傞偙偲偑崲擄偵側偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐傕丄昞尰撪梕偼丄扨偵懝側傢傟傞偩偗偱偼側偔丄偁傞亙僷僞乕儞壔偟偨尵岅偺嶻弌夁掱亜傪嶲徠偡傞偙偲偵傛傝丄僗僥儗僆僞僀僾側尵梩偵側傝傗偡偄偲偄偆尰徾傕婲偙偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

側偍丄偙偺亙僷僞乕儞壔偟偨尵岅偺嶻弌夁掱亜偼丄忈奞傪帩偨側偄幰偺応崌傓偟傠敪岅傪僗儉乕僘偵峴傢偣傞傕偺偲壖掕偡傞偙偲偑偱偒丄忋弎偺嶳捁偺儌僨儖偵偍偗傞乲敪榖儗僷乕僩儕乕乴偵壗傜偐偺偐偨偪偱懳墳偡傞傕偺偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

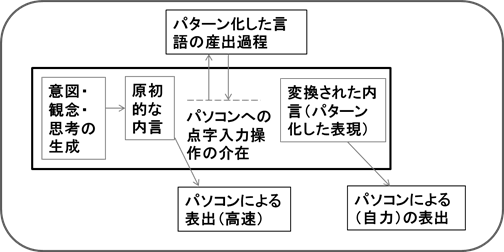

恾俋丏儌僨儖嘨亅俀

恾俋偺儌僨儖嘨亅俀偼丄偦偆偄偆僷僞乕儞壔偟偨尵岅偑丄亙尨弶揑側撪尵亜傪偆傑偔斀塮偣偢偵丄敪偣傜傟偰偟傑偆応崌傪儌僨儖壔偟偨傕偺偱偁傞丅愭偵徯夘偟偨乽擇憌偺尵岅乿偑偙傟偵偁偨傞丅亙尨弶揑側撪尵亜傪斀塮偟側偄僷僞乕儞壔偟偨尵岅偼丄儌僨儖嘫偺偦傟偵懳墳偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

恾10丏儌僨儖嘨亅俁

丂恾10偺儌僨儖嘨亅俁偼丄栍偲巿懱晄帺桼傪廳暋偟偨帠椺偱丄帺椡偵傛傞揰帤擖椡偺嶌暥偑僷僞乕儞壔偟偨傕偺偱偁傞偺偵懳偟丄墖彆偵傛傞僷僜僐儞偱偼朙偐側亙尨弶揑側撪尵亜偑昞尰偝傟偰偄傞丅堦掕偺暋嶨側憖嶌傪昁梫偲偡傞揰帤擖椡偺夘嵼偑丄曄姺偺搑拞偱亙尨弶揑側撪尵亜偺朙偐側撪梕傪懝側偭偰偟傑偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅側偍丄偙偺帠椺偺応崌丄壒惡尵岅偵傛傞昞弌傕朙偐側亙尨弶揑側撪尵亜偵斾傋偰扨弮側傕偺偲側偭偰偟傑偭偰偄傞丅偙傟偼丄儌僨儖嘨亅侾偲摨條偱丄巿懱晄帺桼偲偄偆忈奞偑塭嬁偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

乮係乯敪岅偺側偄廳搙偺抦揑忈奞幰丄敪岅偺側偄廳搙偺帺暵徢幰

恾11丏儌僨儖嘩

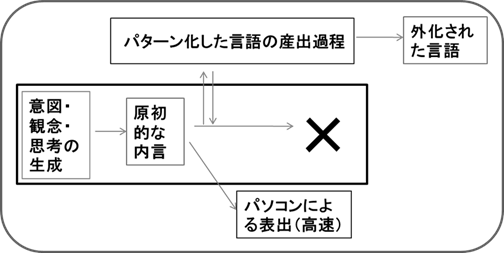

恾11偺儌僨儖嘩偼丄摿暿側儅僸側偳偑偁傞傢偗偱偼側偔丄娙扨側擔忢惗妶摦嶌摍偼偱偒偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄敪岅偺側偄応崌偺儌僨儖偱偁傞丅朙偐側亙尨弶揑側撪尵亜偺偁傞偙偲偑僷僜僐儞偵傛傞昞弌偱柧傜偐側偺偩偑丄壒惡尵岅偺昞弌偑尒傜傟側偄丅娙扨側壒惡尵岅偺昞弌偑偁傞応崌偲崌傢偣偰峫偊傞偲丄敪惡婍姱偺栤戣偲偄偆傛傝傕丄撪揑側曄姺偺僾儘僙僗偵壗傜偐偺崲擄偑偁傞偲峫偊傜傟傞丅

乮俆乯娙扨側敪岅偺偁傞拞搙偺抦揑忈奞幰丄寉搙偺抦揑忈奞幰

恾12丏儌僨儖嘪

恾12偺儌僨儖嘪偼丄敪岅偺壜擻側抦揑忈奞幰偺儌僨儖偱丄亙奜壔偝傟偨尵岅亜偺撪梕偺暋嶨偝偺掱搙偼條乆偩偑丄曄姺偺夁掱偱朙偐側撪梕偑懝側傢傟偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅偟偐傕丄儌僨儖嘨亅侾偱弎傋偨傛偆偵丄偨偩懝側傢傟傞偩偗偱偼側偔丄亙僷僞乕儞壔偟偨尵岅偺嶻弌夁掱亜偑夘嵼偡傞偙偲偵傛傝丄僷僞乕儞壔偟偨尵梩偵側傝傗偡偄偲峫偊傜傟傞丅

乮俇乯敪岅偺偁傞帺暵徢帣丒幰丄僷僞乕儞壔偟偨敪岅偺偁傞栍廳暋忈奞帣丒幰

恾13丏儌僨儖嘫

丂恾13偺儌僨儖嘫偼丄敪岅偼偁傞帺暵徢帣丒幰傗僷僞乕儞壔偟偨側敪岅偺偁傞栍廳暋忈奞帣丒幰偺儌僨儖偱偁傞丅亙奜壔偝傟偨尵岅亜偺撪梕偺掱搙偼條乆偩偑丄偦偺尵梩偼丄杮棃偼朙偐側亙尨弶揑側撪尵亜傪惓妋偵斀塮偟偰偼偍傜偢丄亙尨弶揑側撪尵亜偼丄亙僷僞乕儞壔偟偨尵岅偺嶻弌夁掱亜偵傛傝僷僞乕儞壔偟偨尵岅偑昞弌偝傟傞偨傔偵丄壒惡尵岅偲偟偰昞尰偝傟傞偵偼偄偨傜側偄丅

丂偙偺僷僞乕儞壔偟偨尵岅偺昞弌偼丄僷僜僐儞偵傛傞亙尨弶揑側撪尵亜偺昞弌偲摨帪暲峴揑偵婲偙傞偙偲傕懡偔丄椉幰偑偐側傝偺掱搙丄撈棫偟偨僾儘僙僗偵側偭偰偄傞偙偲傪偆偐偑傢偣傞丅偦傟偼傑偨暿偺尵偄曽傪偡傟偽丄偦偺僾儘僙僗傪堄恾揑偵僐儞僩儘乕儖偙偲偑傓偢偐偟偄偲偄偆偙偲偱傕偁傞丅

偨偩偟丄偙偺僷僞乕儞壔偟偨尵岅偼偁傞応崌偵偼丄壗傜偐偺婥帩偪傪斀塮偟偰偄傞偙偲傕彮側偔偼側偄丅

偍傢傝偵

丂條乆側忈奞偺偁傞恖偨偪偺暵偞偝傟偰偒偨尵梩傪暦偒庢傞巇帠偼丄嬼慠偺愊傒廳側傝偐傜惗傑傟偰偒偨傕偺偩偑丄偦傟偼丄巹偨偪傪師乆偲偙傟傑偱偺忢幆偺捠梡偟側偄悽奅傊偲摫偄偰偒偨丅嫮屌側忢幆偺慜偵丄尒偐偗偺巔偵榝傢偝傟偰懡偔偺岆夝偵偝傜偝傟丄揱偊偨偄婥帩偪傪揱偊傜傟偢偵偒偨恖偨偪偺柍擮偺巚偄偵悽偺拞偑婥偯偒丄杮摉偺堄枴偱恖娫偲偟偰擣傔傞偨傔偵偼丄岆偭偨忈奞幰憸傪偔偢偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅杮峞偼丄偄傑偩帋榑偺堟傪弌側偄偑丄杮摉偵嬯擸偟偰偄傞摉帠幰偺巚偄偵婑傝揧偭偰偄偔偨傔偵偼丄巹偨偪偺曽朄偺壜擻惈傪専徹偟丄堦斒壔偟偰偄偔偲偲傕偵丄偦偙偐傜摼傜傟偨條乆側帠幚傪堦偮偢偮専摙偟偰偄偔嶌嬈傪愊傒廳偹偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅

丂廳搙偺抦揑忈奞偑偁傞偲偝傟傞偁傞抝惈偺尵梩傪堷梡偟傛偆乮尨暥偼嬪撉揰側偟乯丅30戙偱弶傔偰婥帩偪傪揱偊傞偙偲偑偱偒偨曽偺丄婌傃偲夨偟偝偺岎嶖偡傞暥復偲帊偱偁傞丅

丂側偐側偐偱傫偲偆偺偁偐傝偑偲傕傝傑偣傫偑偳偺傛偆偵偡傟偽偄偄偺偐側傗傫偱偄傑偡丅偪偄偭偲傕偐傢偭偰偄偒傑偣傫丅偳傫側傗傝偐偨偱傕偄偄偐傜偮偨偊偨偄偱偡丄偒傕偪傪丅乮乧乯偪偄偝偄偙傠偵傋傫偒傚偆偟偨偺偱偠偼偍傏偊偰偄傑偡偑偪偄偝偄偲偒偵偼偐偗偨偗傟偳偄傑偼偐偗傑偣傫丅偠偺傎偐偵偼偙偊傕偩偣傑偣傫丅側偤偐偼傢偐傝傑偣傫偑側偐側偐偙偊偑偱側偄偺偱偡丅側偐側偐偮偨偊傜傟偢偵偙傑偭偰偄傑偡丅乮乧乯傏偔偨偪偼偽偐偵偝傟傞偗傟偳偲偰傕傛偔傢偐偭偰偄傑偡偑側傒偩偝偊偱傑偣傫丅偨傇傫側偵偐傪偟傛偆偲偍傕偭偰傕偐傜偩偑偆偛偐側偄偺偩偲偍傕偄傑偡丅偱偒傞偙偲偼偵偪偠傚偆偣偄偐偮偩偗偱側偐側偐偺偧傫偩偲偍傝偵偼偄偒傑偣傫丅偩偐傜側偵傕傢偐偭偰側偄偲偍傕傢傟偰偟傑偄傑偡丅側偐側偐偸偄偖傞傒偣偄偐偮傪偸偗偩偣傑偣傫丅乮乧乯備傃偝偡偺傕偨偄傊傫偱偟偨偐傜側偵傕傢偐偭偰偄側偄偲偄傢傟偰偒傑偟偨丅偑偭偙偆偠偩偄偼偨偄傊傫偮傜偐偭偨偱偡丄偠傇傫偺偒傕偪偑偄偊側偔偰丅偱傕傗偭偲偄偊偰偆傟偟偄偱偡偑偼傗偔偩傟偲偱傕偼側偟偑偱偒傞傛偆偵側傝偨偄偱偡丅偟傪偐偒傑偡丅

丂丂丂偪偄偝偄傏偔

偠傕傢偐傜側偄偲偝偘偡傑傟丂偠傇傫傂偲傝偱偄偒偰偒偨

傑傇偟偄傂偐傝偑偝偟偰偒偰丂傂偐傝偑傢偨偟傪偲偍偄偣偐偄傊偲偄偞側偆

偠偺側偄偣偐偄偙偲偽偺偄傜側偄偣偐偄偵偄偒偨偄偲偍傕偭偰偒偨偗傟偳

傏偔偼傗偭傁傝偵傫偘傫偩

偪偄偝偄偲偒偐傜偁偙偑傟偨丂偠偺偐偗傞偵傫偘傫偵側傞偙偲傪

偩偗偳側偐側偐偦傟偼偐側傢側偐偭偨

偟偐偟傛偆傗偔傂偐傝偑偝偟偰偒偨

傏偔偵傕偒偐偄偑偍偲偢傟偨

側傗偵偲偠偙傔傜傟偰偄偨偗傟偳

偳偆偵偐偦偙傪偸偗偩偟偰

偵傫偘傫傜偟偄偹偑偄傪偰偵偡傞偙偲偑偱偒偨

傒傫側偱偲傕偵傒傜偄偵傓偙偆

偪偄偝偄偪偐傜偟偐側偄偗傟偳丂傒傫側偱偪偐傜傪偁傢偣偰偁傞偒偩偦偆

偠傫偣偄傪傕偭偲備偨偐偵偡傞偨傔偵

嶲峫暥專

戝栰崉帒乮2011乯乮報嶞拞乯亀偒偠偺憈偱亁擔杮暥妛娰

幠揷曐擵乮2001乯乽怺偔旈傔傜傟偨巚偄偲偺弌夛偄丂昞尰庤抜傪庤偵擖傟傞傑偱偺弮暯孨偺曕傒乿殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫戞35崋丆侾乣19暸

幠揷曐擵乮2005乯乽偐傫側偝傫偺尵梩偺悽奅偺敪尒乿丂廳暋忈奞嫵堢尋媶夛戞33夞慡崙戝夛敪昞榑廤亙戞2擔栚亜丆侾乣14暸

幠揷曐擵乮2006乯乽忈奞偺廳偄巕偳傕偺尵梩偺悽奅偺敪尒丂偁偍偄偝傫偺尵梩偺悽奅偺峀偑傝乿殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫戞40崋丆11乣35暸

幠揷曐擵乮2008乯乽偐側偊偝傫偑愗傝戱偄偨尵梩偺悽奅乿殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫42崋丆21乣38暸

幠揷曐擵乮2010a乯乽偁傞忈奞偺廳偄巕偳傕偺尵梩偺悽奅偺敪尒偲偦偺揥奐乗嶰時偼傞側偝傫偲偺娭傢傝崌偄乗乿殸泏堾戝泏恖娫奐敪妛尋媶戞1崋丆39乣54暸

幠揷曐擵乮2010b乯乽亀偪偄偝偄偙傠偐傜偼側乮偟偨偐偭偨乯亁丂堜忋恄宐偝傫偺尵梩偺敪尒偲尒偊偰偒偨怱偺悽奅乿廳暋忈奞嫵堢尋媶夛戞夞慡崙戝夛敪昞榑廤亙戞侾擔栚亜丆29乣38暸

搶揷捈庽乮2007乯亀帺暵徢偺杔偑挼傃偼偹傞棟桼亁僄僗僐傾乕儖

償傿僑僣僉乕乮1971乯亀巚峫偲尵岅乮忋乯亁柧帯恾彂

嶳捁廳乮1985乯亀恄宱怱棟妛擖栧亁堛妛彂堾

嶳捁廳乮2001乯乽幐岅徢偐傜尒傞擼偺尵岅婡擻乿乮亀擣抦壢妛偺怴揥奐俁丂塣摦偲尵岅亁強廂乯娾攇彂揦丆157乣188暸

嶳捁廳乮2003乯亀擼偺傆偟偓亁偦偆傠傫幮