身体の分節化と空間の構成

─重度・重複障害児の教育実践より─

柴田保之

1.はじめに

障害が重く、発達の初期の段階にある人々と、教育的なかかわりあいを深めていくという課題を追求する中で、その人たちの現在の姿をどのようにとらえ、どのような見通しの中に位置づけていくのかということに関する統一的な見方の必要性を深く感じ続けてきた。いわゆる健常児の発達から得られた様々の発達心理学的知見が、それに対して一定の見方を与えてくれるのは事実であるが、教育的なはたらきかけを通してのみ見えてくる問題も数多く、われわれが、本当に必要としているのは、そのような問題に答えていくことの中から生まれてきた知見である。そして、そういう知見が、逆に一般の発達研究にもたらすものも数多いだろう。ちょうど青年の研究が、問題を抱えた青年への臨床から多くを学びとっているように。

しかしながら、重度・重複障害児の教育実践は、まだその歴史も浅く、広く承認された理論は、まだ存在しておらず、様々な試みが始められた段階であるといえよう。そのような試みの中で、特に、浜田他(1984)や中田(1984)、村瀬(1981)の研究は、研究方法に対する鋭どい問いかけを含み、かつ、実際の事例に基づいた実践的在研究であり、注目に値するといえよう。

われわれは、盲ろう児の教育に始まり、その後様々な障害を持つ人々との教育的かかわりあいを通して蓄積されてきた成果(Umezu,1974,中島,1977)に基づきつつ、より障害の重い子どもへの実践研究を深めつつある。そして、中島(1983)に見られるように、寝たきりの状態の世界の意味などの解明も少しずつ進みつつある。筆者も、そのような成果に基づきつつ、現段階における考えをまとめておいた(柴田,1985)。

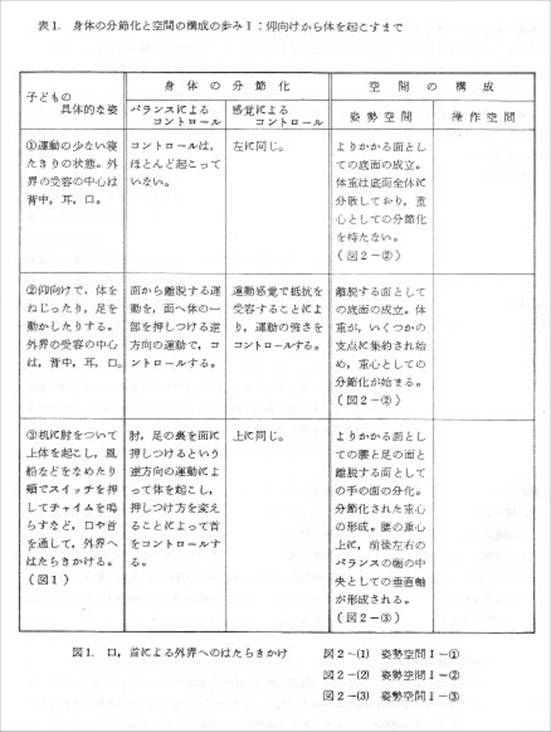

われわれの実践研究の流れの特徴を簡単に述べるならば、子どもとのかかわりあいを持つ際に、工夫した教材を媒介とすることである。そして、教材を用いることのために、様々な誤解を生じてきたことも事実である。教材というと、子どもへの一方的な押しつけや教えこみの印象とつながりやすいことや、教材に取り組む子どもの姿と、子どもの生活の全体的な文脈との関連性が見えにくいことなどのため、子どもの心や人のふれあいを大切にする立場からの誤解や、そんなことをしていったい何になるのかといった誤解が、生じてきたように思われる。

しかし、われわれは、そのようなものとして教材をとらえてはいない。ピアジェの主張にも相通ずるものであるが、子どもは、たえず外界を受容し、外界にはたらきかけるというかたちで外界と相互交渉する能動的な主体であり、その中で、自らを育てていく存在である。そして、教材というのは、子どもにとって、わかりやすい構造を備えた外界にほかならないのである。教材が、その子にとってわかりやすいものであったとき、子どもは、自発的に、結果を予測し、運動を工夫し、解決にいたる。教材を提示するのは雄かにわれわれであるが、課題を設定しているのは実はその子自身である。こうした事態は、あらゆる人間の発達を支える基本的なものなのではないだろうか。そして、そんな時、子どもが、輝くことも、何度もまのあたりにしてきた。

確かに、こうした場面は、子どもの生活の中では、一つの限定された場面であり、そのため、われわれの実践研究も、対人関係の問題等の他の領域も深めた包括的なものとはなりきれていない。しかし、われわれは、かえって、活動する主体としての子どもの姿を深くとらえることができ、また、研究の実践性を深めることができたように考える。

本論文は、以上のような論点をふまえた上で、障害の重い子どもの姿を、統一的な視点から整理してみたいと思う。(なお、本論文は、先にふれた筆者の論文(柴田、1985)を再整理したもので、大部分、主旨は重複することになる。)

2.分析の枠組み

外界と主体との相互交渉の事態を記述するにあたって、一方で、主体の機能性を問題にし、他方で、主体によって解釈された外界の構造を問題にすることがある。例えば、ピアジェは、前者を「知能の誕生」(Piaget,1936)、後者を「実在の構成」(Piaget,1937)というかたちで記述した。また、中島は、「自己調整」と「外界の構成」というかたちで両者を区別している(1985年度の東京大学教育学部の講義の中で)。

ここでは、同様の事態を、市川(1984)の次のような指摘に基づいて、定式化してみたい。すなわち、市川は、主体と外界の相互交渉の事態を「身分け」とし、その事態の中で「身によって世界が分節化されると同時に、世界によって身自身が分節化される」とする。この図式にならって、「世界による身の分節化」を、身体の分節化とし、「身による世界の分節化」を、空間の構成として整理を進めていきたい。なお、世界を空間としたのは、外界としての教材の分節化が、空間としての分節化の面を強く持つことによっている。また、分節化を構成としたのは、中島の術語にならったからである。

(1) 身体の分節化

主体を、外界との相互交渉の中にある活動的なものととらえると、そこには、自己の身体を何らかの形で調整するプロセスが存在することがわかる。ここでは、その調整のプロセスが、どのように高次化していくか、という観点から、身体の分節化を記述していくことにする。われわれは、その調整のプロセスには、姿勢のバランスによる運動のコントロール(以下、バランスによるコントロールとする)と感覚による運動のコントロール(以下、感覚によるコントロールとする)の2つのプロセスが存在することを明らかにしてきた。

バランスによるコントロールとは、人がある運動を起こす際に、そのままではくずれてしまう姿勢のバランスを、運動の刻々の変化に対応して調節することによって運動をコントロールしたり、新しい姿勢のバランスやその変化を作り出すことによって、新しい運動を可能にしたりするプロセスを言う。当然のことながら、ここには、自己受容性の感覚が関与しているが、次の感覚によるコントロールとは、区別する。

感覚によるコントロールは、例えば、目と手の協応というような時、視覚が、手の運動をコントロールするようなプロセスを言うが異なる器官相互の協応以前に、一つの器官内(例えば手)で、運動感覚などの自己受容性の感覚による運動のコントロールが存在することも見落としてはならない。

(2)空間の構成

上述した身体の分節化に対応して、空間は構成されていくわけであるが、バランスによるコントロールに対しては、姿勢空間、感覚によるコントロールに対しては、操作空間がそれぞれ構成されると考えることができる。

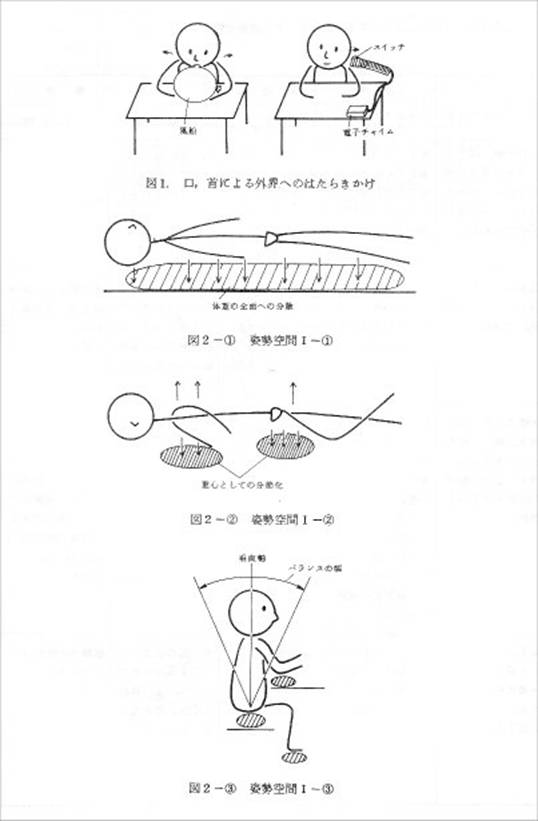

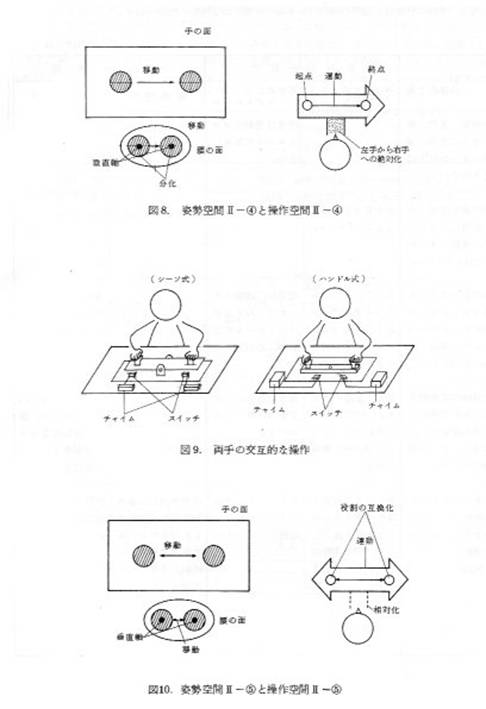

姿勢空間については、基本的な要素として面と垂直軸とをあげることができる。

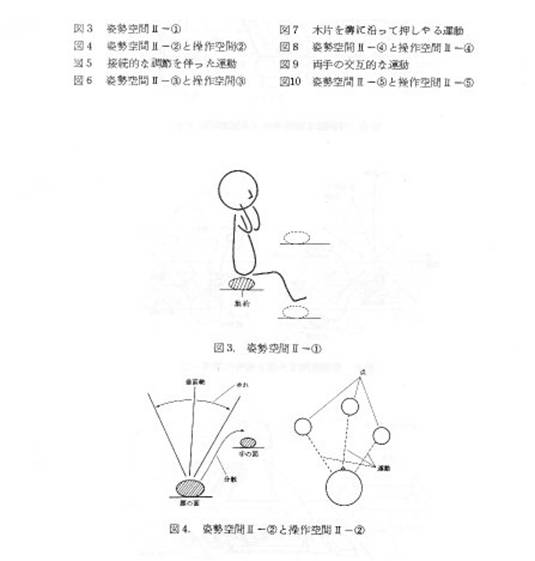

面は、最初、仰向けで全面的によりかかるものであるが、体を起こし立ち上がる中で.体重を重心として点に集約し、小さな部分でよりかかるものとなる。したがって、面は、重心の作られ方を通して整理することができる。そして、面は、操作空間の構成される場となる。

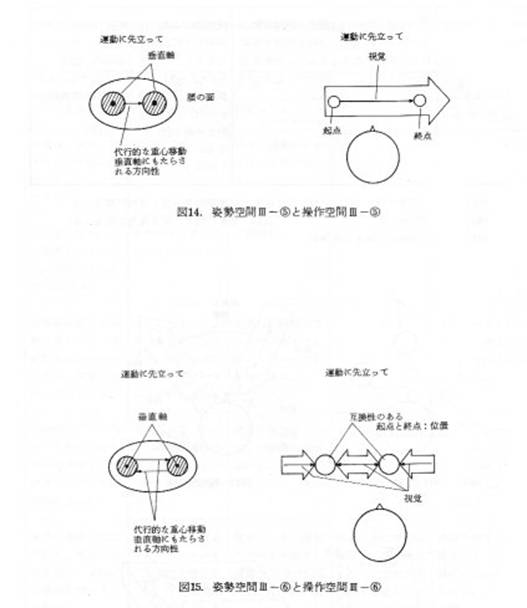

小さな点に重心が集約されると、その重心の上に垂直軸が形成される。これは、上体の前後や左右の相反する2方向の運動がつりあう中で形成される。複雑な方向性を持った手の運動などが安定した垂直軸のもとで起こるようになると、実際の手の運動の方向性と逆の方向性の運動が、垂直軸上でつりあうようになり、垂直軸は、多様な方向の交錯の中で形成されるようになり、柔軟性を増す。われわれの自然な立位が、あらゆる方向からの力に対しても柔軟性を持ちうるのは、こうした多様な方向性の交錯が基礎にあるのである。

また、垂直軸は、自由に行き来できる一定の幅を持っており、始めは狭いその幅が、一定の幅に広がって安定することの中で、柔軟性を増してくる。垂直軸は、静的なものではなく、バランス上の端によって規定された幅の中を揺れる中で形成される動的なものなのである。

このように。垂直軸は、方向の交錯のあり方と、バランス保持の幅のあり方から整理することができる。

操作空間は、方向、位置、順序が、その基本的な要素と考えられる(中島1977)。さらに身体に対して、様々な絶対化(ピアジェのいう「中心化」)を持っており、その、相対化(ピアジェの「脱中心化」)の度合いが、空間の特質に大きな意味を持つ。

なお、順序という要素は、時間に関する要素と考えられるが、われわれが、ここで、操作空間としてとらえたいのは、力動的なものなのであり、純粋に共時的、静的なものでは在いため、順序(時間)をも含みこんだものとして考えていくことにする。ただし、本論文の範囲内では、順序は、まだ、問題とならない段階にとどまっているため、ふれられない。

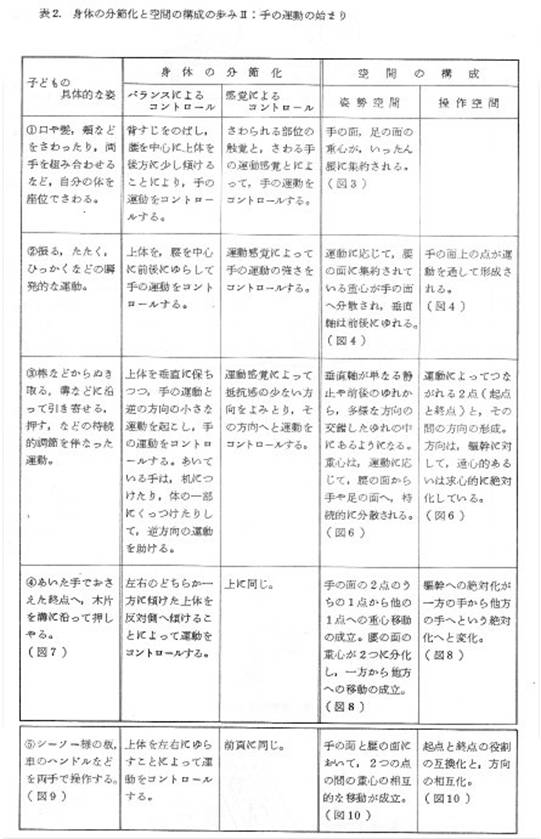

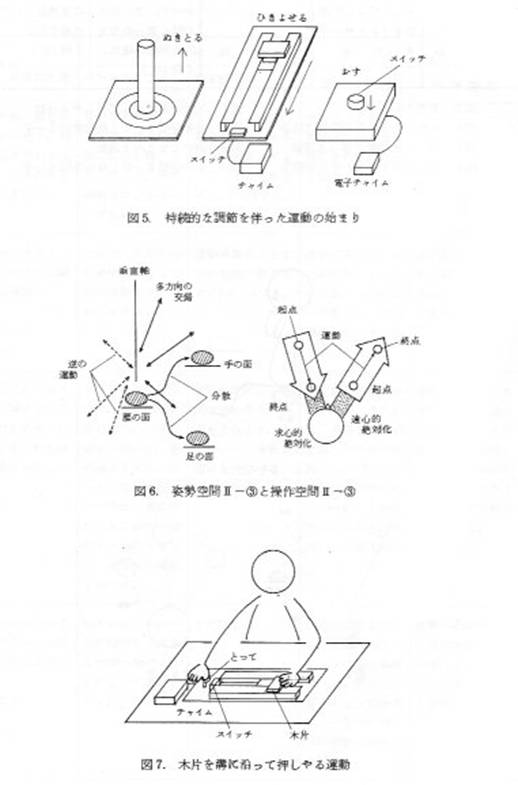

2.身体の分節化と空間の構成の歩み

以上のことをふまえた上で、身体の分節化と空間の構成の歩みの素描にはいっていきたい。なお、本論文で、具体的に取りあげるのは、寝たきりの子どもが、しだいに体を起こし、手の運動を始めるようになり、さらに、視覚が手の運動をコントロールするようになってきて、ボールをカンに入れるなどの、2つの対象の関係づけができ始めるようになるまでである。

先にもふれたが、以上の表は、柴田(1985)に基づいて、整理したもので、あわせて、参照願えれば幸いである。

また、このような整理の背景には、数多くの子どもたちとのかかわりがあり、決して、思弁的に作ったものではない(例えば、柴田(1984))。そして、これは、単なる観察の結果ではなく、積極的にはたらきかけることによって見えてきたことがらであるため、健常児の発達の観察とは、様々な箇所で、趣きを異にすると思われる。例えば、手の運動の場合、このような発達段階の健常児の研究では、到達行動の観察が中心であり、いわゆる道具使用以前の段階で、事物をどのように操作するかといった視点はないであろう。だが、われわれは、教材を通じたかかわりを通して、その段階の手の運動を、細かくとらえきれたと思うし、目と手の協応といった事態の考察を、微細に行なうことを可能にしているように思う。

おわりに

いささか、大ぶろしきを広げすぎたような気もするが、筆者自身の教育実践を深めるために、ぜひとも必要であったことも偽らざる事実である。今後の実践の発展によって、また、少しずつ修正していかねばならない。

文 献

浜田寿美男、山口俊郎、1984、『子どもの生活世界のはじまり』ミネルヴァ書房

市川浩、1984、『〈身〉の構造─身体論を超えて─』青土社

村瀬学、1981、『初期心的現象の世界─理解のおくれの本質を考える─』大和書房

中島昭美、1977、『人間行動の成りたち─重複障害教育の基本的立場から─』重複障害教育研究所研究紀要第1巻第2号

中島昭美、1983、「足から手、手から目へ─重複障害児教育から見た認知の本質─」サイコロジー、第4巻3号、サイエンス社

中田基昭、1984、『重症心身障害児の教育方法─現象学に基づく経験構造の解明─』東京大学出版会

Piaget,J. 1936 “La Naissance de l'intel1igence chez l'enfant”. De1achaux et Niestl niestle. (谷村覚.浜田寿美男訳、1978、『知能の誕生』ミネルヴァ書房)

Piaget,J. 1937.“La Construction du reel chez l'enfant. Delachaux et Nieste”

柴田保之、1984、「久美ちゃんの学習と成長」『研究報告書・第6号』重複障害教育研究所

柴田保之、1985、「重度・重複障害児の教育に関する基礎的考察─人間行動の成りたちの原点に立ち返って─」東京大学教育学部紀要、第25巻

Umezu,H. 1974 “Formation of verbal behavior of deaf-b1ind chi1dren” “Proceedings of the 20th International Congress of Psycho1ogy” Science Concil of Japan.