外界への働きかけの始まり

─身体への働きかけ・瞬発的な運動・持続的な運動をめぐる考察─

柴田保之

われわれは、障害の重い子供たちとの教育的な関わり合いを深めていくために、その子供たちが生きている世界を明らかにしていく試みを続けてきた(柴田、1987.1989.1990)。本稿では、寝たきりの状態から体を起こした姿勢をとる中から始まってくる手を中心とした外界への働きかけの始まりをめぐって、考察を加えていきたい。

子供たちは非常に多様な外界との相互交渉を営んでいる。あやされて笑ったり、歌を聞いでいっしょに体を動かしたりするような外界との相互交渉もあるし、また、これまでの試みの中で繰り返し明らかにしてきたように一見無反応と見えるような状態であっても実に様々な刺激を受け止めているという意味で相互交渉は立派に営まれているといってよい。そのような中で、本稿では、実原の運動を通して外界の対象に働きかけを起こしていくという子供の自発的な相互交渉の場面に着目していくというわけである。

だが、それは決して子供が行っている外界との相互交渉の外に立って傍観することではなく、積極的にその相互交渉の中に参加していくことが必要である。外界がどのようなものであるかによって、子供の姿は多様である。それは、子供の行動が外界との関係から離れてそれ自体で存在するものではなく、外界と深く関係し合っているという事実があるからに他ならない。私たちがどのように相互交渉に参加しえたかということを抜きに、子供のことを語ることはできないのである。

そうした相互交渉の場面に積極的に参加する時、われわれにできることは、その子供が受容しやすく運動を起こしやすいような関係を内に含んだ対象であって、しかもわかる喜びをもたらしうるようなちょうどその子供にあったわかりやすさを備えた対象を準備するということがその中心になる。もちろん適当な手助けは必要な場面も生じてくるが、基本的には子供自身が自発するものである以上、われわれの働きかけは、何をどのような方法で提示できるかがもっとも重要なのである。

教育的なかかわり合いを子供たちと持とうとするわれわれにとって、それは教材の工夫ということになる。外界の対象に働きかけるという相互交渉を自発的に行っている子供たちや、その可能性を持った子供たちの存在を前にする時に、われわれに課せられることは、どのような教材をどのように提示したら、子供が外界への働きかけを自発し、外界との相互交渉を展開させていくのかということであるといえる。

本稿は、そうした教育的なかかわり合いの立場から、障害の重い子供たちが外界へ働きかけを始めた世界がどのようなものであるかについての考察である。

1.自分の身体に対する働きかけ

まず、最初に考察したいのは、自分の身体に対する働きかけである。これは、われわれの教材などを通した具体的な働きかけとは一見無関係のように見え、また、外界との相互交渉とは言えないように思われるかもしれない。しかし、こうした行動の中にいわゆる外界に働きかけていく運動の源泉を見てとることもできるし、また、これは、いわゆる外界との相互交渉の否定という意味で一つの外界との関係の取り方でもあり、また、自分の身体の中に一種の外界を見いだしているという意味でも、また、外界の中で一定の姿勢を作っているという意味でも立派な外界との相互交渉に他ならない。そして、往々にして否定的な見方しかされないこうした行動に、もっと積極的な意味を見いだすことにより、子供の理解をよりいっそう深めていかなければならない。

(1) 自分の身体に対する働きかけの様態

手は、初め、外に向けられるのではなく、内に向けられることが多い。すなわち、自分の身体に対して働きかけるというのが最初の手の使い方であるといってもよい。その働きかけの具体的な内容は、触れる、なでる、つかむ、押さえる、つつく、たたくなど様々であり、また、働きかけられる場所としては、口や耳、鼻などの顔の様々な部分、髪の毛、反対の手、足などで、手の届く場所はどこでもその可能性をもっている。

働きかけを受ける部分には、それ自体が働きかけを行う器官としての性格を強く持っているものと、もっぱら受容する器官としての性格を強く持っているものとがある。前者としては口や足、もう一方の手などがあげられる。また、後者としては聴覚としての耳や、視覚としての目、前者を除く触覚(受動的触覚)としての全身(なおここには、耳や目も含まれる)がこれにあたるといってよい(ただし、この境界は明確なものではない。例えば額は手との関係では働きかけを行う部分にはなりにくいが、額を膝にぶつけるなどという場合には働きかけを行う器官となる)。

前者の場合、手が一方的に働きかけを行うだけでなく、働きかけられた方も働きかけ返すということが起こりやすい。例えば、手を口に持っていくということは、手で口を触ったり手を口につっこんだりするだけでなく、同時に口も手をなめたり噛んだりするなどして働きかけを返しているのである。その際、口の中のいろいろなところを探るというように手の方がより能動的である場合もあれば、ぐっと手を噛むというように口の方がより能動的である場合もある。また、手を組んだりこすり合わせたりするという場合も、両手がまったく同じ役割を果たしていないことも多く、一方の手がより能動的であるということもあるが、それぞれが互いに働きかけ合っているといってよい。それに対して、後者の場合、例えば、耳をつついたり押さえたりするということは、手の方が働きかけを行う側で、耳の方はもっぱらそれによって生ずる聴覚刺激や触刺激を受容しているのである。また、胸などを触ったりつついたりするということも手の方が働きかける側で胸のほうはもっぱら手の働きかけによって生ずる触刺激を受容しているということにな

る。目の前で手をかざしたり振ったりするということも広い意味ではここに入れてよい。子の働きかけによって生ずる視覚刺激の変化を目がもっぱら受容するのである。また、視覚に障害がある場合には往々にして目は触刺激を受容する部分になることも多いこともつけ加えておく。

こうした手による自分の身体に対する働きかけは、ある特定の部分について固定化することがある。その代表的な部分は口であるが、両手を組むことや、耳や目を含めた顔や頭の特定の部分に対する手の働きかけが固定化する場合も多い。なお、こうした行動は、常同行動あるいは自傷行為として特異な行動と見なされることが多いが、自分の身体に対して働きかけるという人間行動の成り立ちの原点において重要な行動の一つとして位置づけられなければならない。

(2) 自分の身体に対する働きかけの意味

ところで、こうした自分の身体を触るという行動の意味は、どこにあるのだろうか。第一にあげられるのは、触覚的な刺激を作り出し、その実感を受容することである。身体の部分を触ることによって手に触刺激が生ずるとともに触られた部分にも触刺激が生ずるわけであるが、すでに述べたように、手の方が触るという能動的な側面が強い場合もあれば、むしろ手によって触られている部分の方が能動的な側面が強く、手は受動的な側面が強いという場合もあり、両者がはっきりと区別されるというよりも、その程度が様々だといった方がよい。

第二にあげられるのは、運動に伴う諸感覚(いわゆる運動感覚や関節の感覚など)の実感を得ることである。これには、身体の一部を押す、たたくなどのように、手を身体に向かわせる.方向で力を加えることによって得られる運動の実感と、髪や耳を引っ張るといういうように手を身体から離す方向で力を加えることによって得られる運動の実感、さらに、口に指を入れてかみ、歯と手が引っ張り合うようにしたり、手と手を組んで引っ張り合うというように、二つの反対の方向の力を拮抗させることによって得られる運動の実感とがある。

なお、このような身体の働きかけによって生ずる触覚と運動自体に伴う諾感覚とは、それらが運動の目的そのものであるのだが、それは、また、こうした身体への働きかけを調節するのに重要な役割を果たしている。すなわち、その運動を再現し、その再現をより確実なものとし、さらに正確なものにしていくために、触覚や運動に伴う諸感覚とが運動をコントロールしているのである。

第三にあげられるのは、姿勢に伴う実感を得ることである。姿勢に伴う実感とは、どの感覚によるものか厳密に述べることはむずかしいが、身体の部分の位置関係の感覚やバランスの感覚などのいわゆる自己受容性の感覚からなると考えられる。そして、自分の身体への働きかけがより厳密なものになるにつれ、それに伴う姿勢も一定の安定したものになってきて、ある決まった実感が得られることになるのである。そしてこうした安定した姿勢が作られることがさらにより厳密な身体への働きかけを生み出すことにもなるという循環が生まれることになる。

こうして生まれた姿勢はとてもバランスのよいもので、絶対の安定を得ることにもつながる。身体への働きかけが固定化したような場合、それをなかなか他の状況に導きにくいのは、こうした安定をくずすことになるからなのだとも言えるだろう。また、こうしたことは、姿勢の安定を作り出すことに役に立ち、手を伸ばすなどして姿勢が不安定になりそうな時に、わざわざ空いている手を口にくわえるなどという運動につながったりするのである。

(3) 自分の身体への働きかけの時間的特質

このように、自分の身体への働きかけは様々な意味を持っているわけであるが、これらの(注1)運動の時間的側面における特徴は、その反復性である。

こうした運動は、明確な始めと終わりを持って区切られているというよりは、何度も連続的に繰り返され、どこが始まりでどこが終わりかを明確に区別することはむずかしい。したがって、運動に先立つ予測や、運動の終了後の結果の確認というように運動からは独立した過程をそこに認めるのはむずかしいといえる。

こうした繰り返しの運動においては、上に述べたような、触覚的な実感、運動の実感、姿勢の実感が、その運動と不可分のかたちで受容されているのであり、こうした実感の中には、未来を先取りする予測や過去を振り返る確認は明確には存在しておらず、まさに現在の実感が支配しているといってよいだろう。

ただし、反復といってもまったく同じことが機械的に繰り返されている単純な反復ではない。それは、自発的な反復であり、次のような創造的な過程を含んでいる。

すなわち、第一に、こうした反復的な運動も最初から存在していたものではなく、子供自身がある時作り出したものであるということである。例えば、手が身体のある部分と最初に出会った時、それは、偶然であったかもしれないが、それを偶然にとどめておかず、再現し保持したのは子供自身なのである二そして、それを反復することは、まさにその運動を保持し確実に再現するための非常に合理的なやり方であり、そうした運動を偶然的なものからより自発性の高いものへと変化させているともいえるのである。

創造的な過程として第二にあげられるのは、身体への働きかけは、それが長期にわたって続けば続くほど、より細かな区別をもとにしたものなってくるということである。例えば、両手をこすり合わせるというような運動で、しだいにこすり合わせる場所や強さなどが厳密に決められてきて、そこの部分の皮膚が硬くなったりするのである。これは、一見同じことを繰り返しているように見える反復的な運動が、実は、微妙な調節を行いながらより正確な運動へと変化してきたことを示しているのである。

2.瞬発的運動

外界の対象へ向けられる運動は、始めは持続的な調節を伴わない瞬発的な運動である。たたく、ひっかく、振る、自分の体の方へ持ってくるなどの運動をあげることができる。

瞬発的な運動の目的は、その運動に伴って生ずる実感を確かめるというものであると考えられる。その実感の内容には、運動を起こしている手自体に生ずる触覚的な実感や運動感覚的な手ごたえの実感、それに伴う姿勢の実感、口でなめるなどの他の身体の部分における触覚的な実感、たたいたり振ったりして昔を出す、目の前で振るというような運動によって起こる聴覚や視覚における実感などである(注3)。

こうした様々な実感は、ある運動に一つだけ伴うものではなく、一つの運動に対していくつか同時に生ずるものである。しかも、こうした種類の違う様々な実感は区別されて受容しているというよりは、一体として受容されているといった方がよい。

こうした実感の受容が起こるためには、まず、その対象の存在に気づき、その対象が離れている場合にはそれに到達したり、逆にその対象を引き寄せてくるというようなことが必要になったりする。だが、こうしたものが最初から分化しているわけではない。最初は未分化な一つの運動の中にそれらの役割が一体化しているといえる。

そして、そうした分化の仕方から瞬発的な運動の構造を区別することができる。以下、その構造に着目しながら瞬発的運動の特徴について考察を加えていくことにする。

(1) 未分化な瞬発的運動─たたく、ひっかく─(図1)

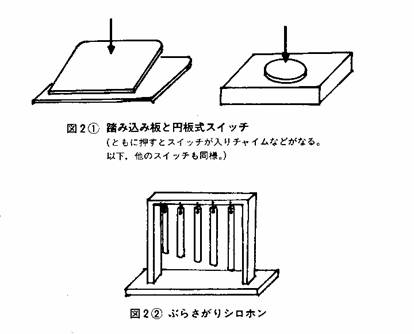

まず、ある未分化な一つの運動だけが繰り返して起こることがそのまま実感の受容を可能にしている場合である。例えば、たたく、ひっかく(ここでは指先でひっかくだけでなく腕全体で空をかくというようなものも含めて考えたい)といった運動の場合、たたくようにしてあるいはひっかくようにして手を何気なく出した時に、偶然対象に触れ、そのままたたくあるいはひっかくことによって実感を受容するというものである。これは、運動としては一つの未分化な運動の中に、対象の存在への気づきとそれに基づく予測、対象への到達という働きが同時に存在しているといえる。そして、こうした運動に対しては、図2のような教材を提示することで、その運動に新しい意味をもたらすことが可能である。

ところで、こうした未分化な瞬発的運動の繰り返しにおいてはどのような調節が行われていると言えるだろうか。ここでは、まず、初めに外界の受容があるというよりは、運動がある。したがって外界の受容やそれに基づく予測によって運動が始められるのではなく、それが明確に存在しなくても自発的に運動が始められると考えられる。だが、そこで対象に出会うことにより生じる手の触覚によって対象が存在するということを確かめることを通して、その運動は続けられることになる。したがって、もし対象が途中で消失すればそこで運動は停止されることになる(ただし、その運動に伴う実感を受容するために続けられることもあり、それはしばしば常同運動と呼ばれる)。

また、さらに、手の表面の触覚や運動に伴って生ずる運動感覚などによって受容した対象の表面の実感や低抗感をもとに力の強さを調節するということも起こっていると考えられる。すなわち、もっと強い実感を得るために強くたたいたりひっかいたり、あるいは、微妙な実感を得るために弱くたたいたりひっかいたりするというようなものである。

運動の調節については、さらに姿勢も参加している。運動が小さい場合には、肘をついたり腕全体をよりかからせたりして、上体の動きを止め、肘から先、あるいは手首から先だけを動かすという方法で、たたく、ひっかくという運動を調節し、運動が大きい場合は、上体全体の前後の揺れと手の運動を一体化させるという方法で運動を調節したりしているのである。

また、身体への働きかけで問題にした運動の時間的特質としての反復性がここにも見られるということも重要である。これは、自己の身体への働きかけにおいても同様であったが、たたく、ひっかくといった運動は、どれも始めと終わりが明確ではなく、短いサイクルの運動が繰り返し反復されているのである。そして、この反復的な運動が起こっている時には、外界の新たな状況が取り込まれるということはなく、自己と外界の関係は固定的になっており、新たな運動の調節もなかなか起こらない。

だが、こうした反復的な運動も身体への働きかけにおいて見たように、創造的な意味を含んでいる。すなわち、こうした瞬発的運動も始めは単発性の偶然的な運動で、そのままでは別の機会に同じように再現することが困難である。なぜなら、この段階においては、運動の前に感覚によって運動を先取りしてあらかじめ組み立ててしまうというような複雑な予測はむずかしいからだ。ところが、こうした反復的な運動によって、その運動をより納得し、確実性を高めることができ、また、その運動を別の機会に再現することもよりたやすくなっているといえるのである。そして、上に述べた運動の固定性のこととは一見反対のことになるのだが、こうした反復によって確実になった運動がもとになって新しい運動の組み立てが起こってくるということにもなるといえ、決して欠かすことのできないものであるといえるのである(注4)。

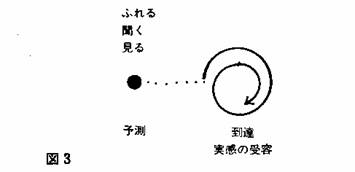

(2)予測の芽生え(図3)

上述したような運動において・その運動が起こされる前に、対象の存在が、視覚や聴覚、触覚によって気づかれるという場合も多い。瞬発的運動の段階では、そうした受容はその受容に基づいて起こる運動の調節にはつながらないが、運動を偶然に引き起こされたものではなく、予測に基づいた根拠のある運動とするのである。(ただし、触覚によって対象の存在に気づく場合は、自ら手を出したのがそれに続く運動と同じであるならばそれは既に(1)で述べた運動となるし、また続く運動とは別の運動によって対象の存在に気づくならばそれは(5)に述べる運動となる。したがってここでは対象を手に受動的に提示された場合になる。)

それでは、この予測はどのようなものといえばよいのだろうか。ここでの予測は、運動の調節にはほとんどつながらないと考えられるので、それに必要な空間的な関係は含んでいないということはいえるが、その内容を推測するには困難が伴う。それでも、運動を引き起こすきっかけとしては、運動を起こすと内容は明確ではないが何らかの実感が得られるという予測が存在していると考えることは許されるだろう。なぜなら、ある受容が起こった時、それを運動のきっかけとするのではなく、単にその受容を行い続けるということが可能であるにもかかわらず、あえて運動を起こしているからである。例えば、ある音が受容された時、そのままその音を受容し続けるということはよく見られることである。

もちろんもっとその実感の内容に近い予測があることが否定されるわけではない。'例えば、ある受容に基づいて運動を起こしたところ意外な表情をしたというようなことが起こればそれは、単に運動を起こすと何らかの実感が得られるということではなく、実感の内容に関する予測があったといえるのである。ただし、実感そのものが予測されるというと表象の存在のようなものを想定することになるし、また、すべてが予測されていれば運動を起こす必要がなくなってしまうことになる。むしろ、ここでは、漠然としたものが反復的な運動の中でしだいに明確になっていくと考えた方がよいのではないだろうか。

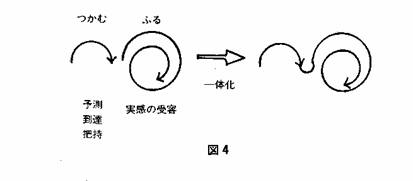

(3)瞬発的運動の組み合わせ─振る─(図4)

未分化な一つの運動としての瞬発的運動が二つ組み合わさることによって瞬発的運動はより複雑になる。例えば、振るというような運動においては、つかんで保持する(把持)ということが前提となっており、その意味で、二つの異なる運動が組み合わさって成立しているということができる。そのもっとも簡単な場合は、何気なく運動を起こしていたり物の方が近づくなどして手に偶然触れた対象をつかんでそれから振るというものである。触れたことは偶然であっても、その触覚的な受容が、振ることによって得られる実感に対する何らかの予測を生み、まずつかむという運動を起こしてから振るという運動へつなげていくことになっているということができるだろう。

初めはこうした二つの運動の組み合わせにおいて、その結びつきは弱いといえる。もし、この二つの運動の繋ぎ目で、その都度の外界の状況に応じて柔軟な方向づけなどを行わなければならないとしたら、またそのような調節の成立していないこの段階ではこの二つの組み合わせは確実なものとなっていかないだろう。ところが、つかんでから振るという場合、その繋ぎ目で、外界の状況に対応した方向づけなどの調節を行う必要がないため、その結びつきは習慣化、自動化しやすく、一体化した一つの運動としてより確実なものとなっていくのである。

また、この組み合わされる二つの運動をそれぞれ調節している姿勢同士が、何らかのかたちで協調していなければ、やはりこの結びつきは確実なものとならないであろう。この場合は、つかんで保持するという運動は上体を静止させた姿勢と対応していると考えられ、腕を振るという運動は上体を前後に揺するという姿勢と対応していると考えられる。そして、この場合、二つの姿勢は違っているのだが拮抗しているというわけではなく、つかんで保持する姿勢をそのまま延長したものとして振る姿勢を考えることができるため、この結びつきは生まれやすく、二つの運動は一体化して一つの運動となると考えられる。したがって、子供によってはつかんで保持することと腕を振ることがうまく結びつきにくいということも起こらないわけではない。

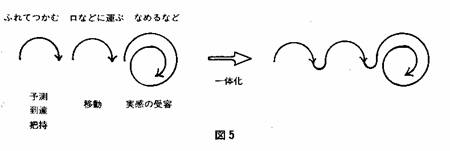

(4)瞬発的運動の組み合わせ─口に運んでなめる、目の前にかざす─(図5)

何気なく出した手に対象が触れたり、あるいは対象を手に提示されて、その対象を口に持っていったり目の前に持っていったりするといった場合は、つかむという運動とそれを口や目の前に運び、さらにそこで実感を受容するという三つの異なる運動が組み合わさって成立しているといえる。これは、振る運動に比べて、単に組み合わせの数が多いというだけでなく、口や目の前といった体の特定の部分への方向づけを必要としているということにおいて、より複雑な面を持っていると言うことができる。

こうした三つの運動の組み合わせにおいても(3)で見たように、それぞれの繋ぎ目でその都度外界の状況に応じた方向づけが必要であったり、それぞれの運動の背後にある姿勢が拮抗するようなものであったりすれば、こうした結びつきは確実なものとならない。だが、この場合、必要な方向づけは身体上のもので、それには触られる部位の触覚(目の前ならば視覚)や運動に伴う運動感覚などの諸感覚によるコントロールが必要となるのではあるが、外界の対象に対する運動をコントロールするのと違ってその状況は安定しているため、結びつきは確実なものとなりやすい。また、姿勢についても、つかむという運動と身体上のある場所に運ぶという運動それぞれを調節している姿勢は全く同一とは言えないが、拮抗するものではないと言ってよいだろう。したがって、こうした運動の組み合わせも習慣化自動化して一つの一体化した運動となっていくのである。

また、こうした身体上の方向づけや、それに伴う姿勢の調節は、身体への働きかけの中ですでに十分に習慣化、自動化したものであったりするということも、こうした運動の結びつきが確実なものとなる上で大きな役割を果たしていると言えるだろう。

ところで、これは、全体として反復的な運動であるこうした瞬発的運動の中に反復的でない運動が持ち込まれていることを意味する。つまり、実感を受容するという目的が、始めと終わりのはっきりしない反復的な運動からなっているのに対して、対象を口や目の前などに持っていくという手段に相当する運動には、始めと終わりが存在しており反復的な繰り返しではないのである(注5)。

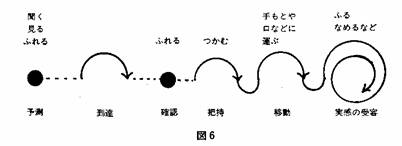

(5)到達的な運動の分化(図6)

上述したような二つないし三つの運動が組み合わさってさらに一体化した運動では、そのきっかけが偶然もたらされるものをあげたが、聴覚や視覚によって対象の存在に気づくことによって予測が起こると、運動は次のような、より複雑な運動に発展する。

すなわち、まず、その対象に到達するために、空をかくように手を出したり、たたくように手を出したりするというような運動が起こる。そして、対象に到達することができるとひっかくような運動を起こしてつかもうとする。そしてうまくつかむことができると、対象を体に引き寄せたり口や目の前に運んだり(移動)し、最後にそこで実感を確かめるのである。

これらは、運動の数だけを見るとずいぶん複雑な運動の組み合わせのように見えるが、つかんだ対象を運ぶところで特にそれをはばむ障害物がなければ、外界の状況に対応した方向づけなどの調節を必要としないので、つかんでから実感を受容するまでの間は、習慣化自動化した運動になりやすいと考えることができる。その意味では、ここでは、到達までの部分の運動とつかんでから実感を受容するまでの部分の運動とが二つ組み合わさると考えてよいと思われる。

ただし、到達する運動と把持して移動して実感を受容する運動とは、物に到達できたかどうかというその都度の判断をもとにして繋がれなければならないため、完全に習慣化自動化することはなく、何らかの選択の余地が残り続けるといってもよいだろう。

このような到達してから体の方へ近づけてくるまでの運動の流れを姿勢の面から見れば、到達するための運動は、姿勢を前に傾けることによって調節されており、つかむという運動は前傾したところで体を止めるという姿勢によって調節されており、さらにそれをつかんでから体の方へ持ってくるという運動はその前傾した姿勢を起こすことによって調節されていると考えられるが、これらの姿勢は拮抗するものではないので全体として結びつきが強くなりやすいと言えるだろう。

3.瞬発的運動から持続的運動へ

2で述べた瞬発的運動は外界との相互交渉が発展していくにつれて、しだいに外界の状況に応じた持続的な調節を伴った持続的な運動になっていく。ここではそうした持続的な調節の始まりについて見ていくことにする。

瞬発的な運動が持続的な運動、すなわち外界の状況に対応した方向づけが与えられた運動へと発展していくという過程をとらえていくためには、瞬発的な運動のどの部分にどのように調節が加えられていくかということを見ていく必要がある。2で述べたように、瞬発的運動は、反復的な実感の受容からなる運動とさらにそれに対象への到達の運動や到達した対象の取得の運動が組み合わされたものなどからなっている。そして、それぞれ実感の受容の部分、到達の部分、取得の部分という3つの要素に分けることができ、どの部分に持続的な調節が加えられるかということに着目することによって、持続的な運動の始まりを整理することができる。

(1) 実感の受容に対する持続的な調節の始まり

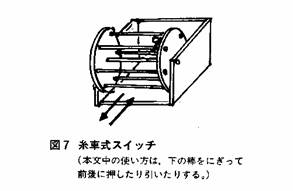

まず、反復的な実感の受容において調節が加えられるところから見ていきたい。例えば図7のような教材において、下の棒をつかんで前後に押して引いてまた押すというような反復運動を起こすことによって音をならすという運動を起こしたりすることが可能であるが、これは、抵抗に対して持続的な調節を必要としている。その意味でこれを持統的な運動の始まりと見ることができるといえる。

こうした外界の持つ抵抗に対する持続的な調節は線的な特徴を持つと言えよう。瞬発的な運動においては抵抗に対する調節は点のようなもので、確かに運動自体は線を描くとはいえ、それは、抵抗の存在しない空中の運動だったのである。そして、こうした抵抗に対する調節を司るのは運動に伴って生ずる運動感覚などの諸感覚であるが、この時受容されるのは、抵抗感の抜ける方向という空間的な関係である。ただし、こうした抵抗感を通した方向の受容というのは、感覚について常識的に考えられているように刺激が先にあってそれが受容器に到達するという図式では全く理解できない。なぜなら、抵抗感の中に存在する方向性の受容は、何よりもまず運動を起こしてみなければわからないものであるからである。方向性の受容というわれわれの認識の根幹にかかわる事柄においてそうした常識的な図式があてはまらないということの意味は小さくないと思われる。

ただし、このような教材においては、要求される調節が手の骨格の構造にとって比較的自然な弧を描くような運動であり、また面に沿った運動ではなく空中での運動という性格を持っているために、まだ持続的な運動と瞬発的運動の境目に位置するものといってもよく、実感を受容する瞬発的運動に見られる反復性がそのまま維持されやすいといえる。

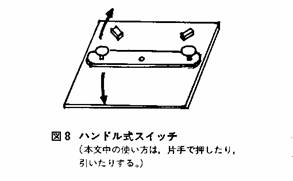

さらにこの運動は、図8のような教材においていっそう微妙な抵抗に対する調節を必要とするようになってくる。こうした運動は、面に沿っているだけ抵抗がより大きくなり、それだけ調節をより多く必要とするが、やはり手の骨格の構造にとって自然な弧を描く運動であるため、反復的な運動を起こしやすいのである。ところがその一方で始まりと終わりがはっきりとした運動となりやすくなり、反復的な運動から1回ごとに区切られる運動となる可能性も生じてくる。なぜなら、反復的な運動においては、一つの運動の中で出発点に戻ることが可能のなのだが、こうした区切られた運動の始まりにおいては、出発点から終点へ起こされた運動とその終点から出発点へ戻る運動とは種類の違う二つの運動となるので、往復運動が起こって出発点へ戻ることが起こるためには、異なる二つの持続的な運動を組み立てるというようなより高次の運動が必要となるからである。(したがってそうした高次の組み立てが生まれる段階になれば、運動は、再び反復的になる。しかし、それは、もはや未分化な一体化したものとは呼べないものである。)

このことは、その運動の目的であった実感の受容ということからすると反復が容易でないだけ、実感は薄くなってしまうことを意味する。そして、反復運動と一体化していた実感から、運動の終点で得られる実感が分化してくる。したがって、そのままでは運動とその終点で得られる実感とがバラバラになってしまいかねない。例えば図8のような教材で仮に取っ手を終点まで移動させることができてチャイムをならすことができたとしても、運動とチャイムの間の関係に十分につけることができず、チャイムの音の実感だけを運動とは別に受容するということも起こりうるのである。

そこで、運動とその終点で得られる実感の間を何らかのかたちでつなぐ必要が出てくるのである。そのためには、結果として生じた実感をそれ自体で受容するのではなく、あらかじめ運動を起こす前に立てていた予測を確認するものにしていく必要があるのである。そして、いわゆる因果関係というものがこれである。因果関係というものは単なる二つの事象の時間的近接関係があればそれだけで生ずるものではなく、予測と確認という主体的な過程を通して構成されるものだといってもよいだろう。

そして、こうしたことは、さらに運動の目的を、しだいに実感の受容そのものから、運動の結果の確認というより関係的なものを含んだものへと性格を変化させていくことにつながっていくことになるのである(実感は全く消えてしまうわけではない)。なおこうした運動をとりあえず取得や到達に対して操作と呼ぶことにしておく。

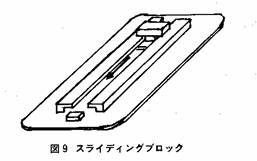

さらに、図9のような教材において運動は直線性を備えたものとなる。手の骨格の構造から言えば、弧を描く運動に対してこうした直線運動は、肩、肘、手首の3つの関節を同時に調節することによって生まれるものである回空中での曲線運動とは違って直線性を持った外界の持つ抵抗を利用しながら関節を調節するものであるが、関節が堅くならないように力を抜いた上で、運動の結果として生じてくる抵抗感を受容しながら運動を方向づけていかなければならないのである。

そして、こうした運動が生まれるためには姿勢の問題が深くかかわってくる。すなわち、'すでに上に述べた運動でも、姿勢は一定の安定を必要としていたのだが、こうした直線運動の場合、例えば背すじを伸ばして止めるなどして、上体の揺れをなくすことにが必要となってくるのである。もし運動を起こした時に上体が揺れてレ{たならば、抵抗感の中に存在する微妙な方向が受容できなくなってしまうのである。しかも、この時、背すじは単に静止しているだけではなく、手の運動とのバランスを取るために、例えば手前に引いてくるのであれば、そのまま手とともに後ろに向かう動きとそれに対して反対に前に向かう動きとをつり合わせることによってバランスを保つという動的なものを内にはらんでいるのである。

また、こうした運動を調節する姿勢を作るために空いている方の手(こうした運動は片手であることが多い)を口にくわえたりしてバランスをとるというようなことが起こったりする。こうした運動は一見無意味な運動に見えるのだが、身体への働きかけのところで述べたように、姿勢を安定させるために非常に重要な役割を果たすのである。また、バランスをとるために、他の体の部分も参加する。例えば、左右の足の力を微妙に変えながら踏みしめたり、舌を突き出すなど様々な部分が姿勢のバランスをとるために使われるのである。

姿勢によって運動を調節するということに関してはさらにもう一つふれておくべきことがある。姿勢を入れ換えることによって全体として一つの滑らかな運動を作り出すということである。一つの直線運動は、肩や肘、手首の調節が最初からずっと連続的に滑らかに続くことで得られるということはなく、途中に何度かつかえるようなところでさらに運動をつないでいくというような不連続きを持ったものである。そして、そういう不連続をところではそれまでの姿勢を別の姿勢に変える(例えばそれまでよりも姿勢を起こすなど)というようなことによって運動がつながっていき、結果的に一つの直線運動が生まれることになっているといってよいのである。

(2) 対象の取得に対する持続的な調節の始まり

次に、実感の受容をするためにその対象を取得するという部分の運動がしだいに持続的な運動になっていくことについて見てみたい。

例えばかんの中に入っている好きな物を取り出すというような時、かんと手の位置関係によっては単なる瞬発的な運動では取り出す時にふちにぶつかったりすることになったりするため何らかの調節が必要となる。ただし、空中の運動であり抵抗も方向づけを要するような抵抗ではないので、瞬発的な運動と持続的な運動の境目にあるということができるだろう。そして、これも比較的手の骨格構造に対して自然な弧を描く運動である。

さらに棒にはまった輪や筒を抜くという図10のような教材において、持続的な運動はその'棒が持つ抵抗に対して持続的な調節をより必要とするようになる。始めは、手前に強めに引っ張ることで棒に沿ってすべって抜けるというような運動であるが、しだいに抵抗の少ない方向に運動を調節しながら抜くようになって、運動は直線性の運動へと変化していく。

また、同様の教材として図11のような溝の中を抜き取るというようなものも考えられる。ただし、この場合は棒から抜き取るものに対して水平面の上をすべらせるということにおいて違いがあるといえるだろう。

そして、棒から抜き取る、あるいは溝から抜き取るというような抵抗に対する調節を伴った運動を通して、抜き取れたところ、すなわちそれまであった抵抗がずっと抜ける場所(空中の1点になるが)が運動の終点としての意味を新たに持ち始める。それまでの瞬発的な取得の運動では終点は、あくまで自分の体のどこか(例えばなめて実感を受容するのであれば口)であったのだが、物が抜き取れたところでいったん区切りが生まれてくることになるのである。

そして、この抜き取ることができたという実感がしだいに自分の運動の結果の確認という意味を帯び始め、この抜き取る運動だけがしだいに独立した意味を持った運動になって、抜き取った物の実感を確かめるというもともとの目的はしだいに背後に退いていくことになる。そして、こうして実感の受容のための取得から分化してきた運動は、実感の受容からしだいに分化してきた操作的運動としての直線運動と実質的に同じ運動とみなすことができると言えよう。ただし、こうした独立した直線運動が取得的運動から分化してくるか実感の受容から分化してくるかについては、それぞれの子供によって異なっている。

(3) 対象への到達に対する持続的な調節の始まり

次に、対象への到達という要素がしだいに持続的な運動になっていくことについて見てみたい。

到達の運動に対する持続的な調節は、その調節を、先行した運動の体験に基づいて行う場合と、現前する外界の受容に基づいて行う場合とに区別することができる。

まず、先行する運動の体験によって調節が行われる場合について見ると、先行する運動において働きかける側がある位置に導いて、対象を取得したりそこで実感を受容する運動を起こしたりしたことがあった直後、それをもう一度再現するために運動が起こされることがある。例えば好きな物を机上の右斜め前に置いておき、1度目に誘導すると2度目はそこへ手が伸びてくるというようなものである。

これはある意味では触覚と言うことができるのだが、触覚によって空間的な位置づけが行われたというよりは、その時、前の運動の時の姿勢の取り方や手の運動の実感に基づいて同じ運動を起こしたと考えた方がよいと思われる。なぜなら、ここではまだそうした触覚的な位置づけに必要なあらかじめ方向づけられた探索というのが起こっていないからである。

次に、現前する外界の状況を感覚によって受容することによって調節が行われる場合について見てみたい。これは、視覚と触覚によるものが問題となる。なお、いわゆる聴覚による音源定位というものもあるが、かかわり合いを通した具体的な事例を欠いているので、ここでは割愛する。

まず、視覚を通した調節から見ると、空をかくあるいはたたくようにするという瞬発的運動の段階においては、視覚は、単に対象の存在の有無を受容することが中心であり、姿勢を介して漠然とした方向を予示するにとどまり、いったん対象の有無を受容した後は、もはや視線は対象に向けられない。だが、しだいにうまく到達できない時、再び対象に視線を向け、体の方向を調節した)さらに身を乗り出すようにして手を延ばすといった調節が行われるようになり、持続的な性格を持ってくる。ただし、この段階では、目と手を見比べることによる細かな調節は起こっていない。

いわゆる目と手の協応として語られる現象は、こうした対象への到達運動とともに語られることが多い的確かに今述べたように、視覚によって対象の有無を受容するというかたちで目と手はある協応の段階にあるということはできる。また、これ以前にも瞬発的運動の一つである持ったものを目の前でかざすというのも一つの協応の段階と言えなくはない。だが、目と手の協応が成立したと言えるのは、目によって対象の位置や方向が予測され、そのことをもとに遂行中の運動を刻々とコントロールするというような事態が成立した時点であるといえよう。

そして、そうした事態が成立する過程として、中島(1984)は、視覚が手の連動を「追いかけ」、さらに「同調」し、運動の「先取り」をするようになるという考え方を提示した。このことは、そうした目と手の協応は、単に到達運動の発展として生み出されるものなのではなく、取得や操作といった運動も含めた持続的運動を、いかに視覚が追いかけ、それに同調し、それを先取りするようになるかという問題となることを意味している。そして、視覚が手の運動を追いかけたり同調したりするための条件の一つとして、より手の運動が調節されて力が抜けるということがあると考えると、抵抗感を受容しながら運動を調節していく取得や操作の運動の方が、目と手の協応の成立の基礎に深くかかわっていると言えるのではないかと考えられる。

次に、触覚を通した調節を見ると、たたくという瞬発的運動によって発見できない時、そこからより遠くに向かって手を延ばしていく、あるいは、横に開くようにするという持続的な運動が生まれてきたりする場合がある。ただし、これらは、対象の方向を示すような受容に基づいているものではない。

そういう中で、例えば上に述べた図9や図10、図11の教材のように、溝やふち、棒などのような手がかりがあれば、それに沿って軽くたたくようにしたり滑らせるようにしたりして、たどって対象に到達するという運動が起こることがある百これは、溝などの手掛かりから外れないための触覚的な調節をずっと受け続けるという意味で、外界の受容に基づく持続的な調節を伴った運動と呼ぶことができる。また、これは直線に沿うという意味で直線性を備えた運動と言うことができる。

さらに、こうした溝やふちに沿った運動は、到達運動の当初の目的である対象の実感を受容することあるいはそのために対象を取得することから、到達運動の結果を確認をするというだけで自足するように変化する場合も起こってくる。例えば図12のような教材の場合に、スイッチを鳴らして得られた音は確認だけにすぎず、スイッチに到達しただけで音を鳴らさないでも喜ぶというようなことが見られることもあるのである。そして、こうした運動は、実感の受容から分化した直線運動や取得的運動から分化してきた直線運動と同様の性格を持つといえる。ただし、この2つの運動が抵抗感に対する調節であるという点においては異なった性格を持っている。

(4) 運動の要素の組み合わせについて

以上、瞬発的運動の中に含まれていた3つの要素がそれぞれ持続的な運動に発展していくところを見た。対象への到達、対象の取得、その実感の受容といういずれの要素も持続的な運動への発展の契機を含んでいるのである。そして、反復的な運動を通した実感の受容という目的が、しだいに運動の結果の確認というように性格が徐々に変化し、また、実感の受容のための過程の意味しかなかった到達や取得がそれぞれその運動の結果を確認するという目的を有するようになり、独立した一つの運動となる可能性が生まれてくるのである。

こうした要素をそれぞれ組み合わせることによって一つの運動が成立するわけであるが、その組み合わせの仕方について一応簡単に整理しておきたい。

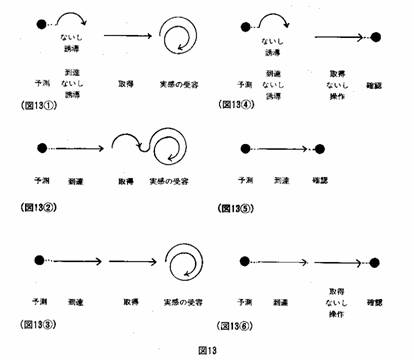

まず運動の最終的な目的が実感の反復的な運動による受容にある場合について見てみることにする。この場合は、取得的な運動が持続的な運動となり、その取得した対象を確認する(対象への到達は誘導ないし瞬発的運動)(図13①)、到達的運動が持続的になり取得から反復的な確認の一体化した運動が起こる(図13②)、持続的な到達と持続的な取得が組み合わさって実感の反復的な受容が起こる(図13③)の3種類をあげることができる。

次に、運動の目的が結果の確認として独立した場合を見ると、結果の確認をする運動の出発点へ到達する運動は瞬発的ないし誘導によるが、そこから持続的な運動を起こし結果の確認をする(図13④)、持続的な到達運動自体の確認をする(図13⑤)、持続的な到達運動に続いて結果の確認をする運動が起こる(図13⑥)というように分類することができる。

終わりに

当初の計画では、自己調整と外界の構成という大きな柱をもとに、もう少し体系的な記述を行うつもりであった。しかし、とりかかって見ると次々に新しい論点が湧いてきて、その目論見は完全に破綻してしまった。したがって、いかにも未完成なものであることは否めない事実である。また、いくつかの重要な問題をふれずじまいになっていること、持続的運動の発展についても述べられなかったことなど積み残した課題は多い。

まとめる作業の中で発表すること自体が何度もためらわれたが、しかし、自分自身の考えを客観的に見つめるためにも、この荒削りな原稿を提出することにした。

また、本文中では十分に述べられなかったが、今回も、(財)重複障害教育研究所理事長中島昭美先生の独創的な発想にその多くを負っている。

障害の重い子供たちとのかかわり合いは、非常に豊かで感動的なものだ。そんなかかわり合いの中の、もっともその核心の部分をどこかに置いてきたまま、かおりのない文章を書き綴ってしまっている。だが、こうした事実はみな子供たちとのかかわり合いの中から、感動とともに学んできたことだということを最後に書き添えておきたい。

注1.こうした運動は、かつてピアジェ(1978)が第1次循環反応と呼んだものであり、まさにピアジェもその反復性すなわち循環性に着目したわけである。

注2.ピアジェ(1978)によれば「そこにはまだ意図性はみとめられないが、偶然新しい結果が見出されたときには、感覚運動的な同化─調節のメカニズムによってその結果が保持される」とされる。これは、ピアジェの定義においては意図的なものではないのだが、同化─調節のメカニズムとは創造的な過程を意味しているわけでもあり、定義の問題とも言える。なお、ピアジェは、意図的な適応の始まりを、「行為の刺激とその結果とのあいだに介在する媒介項の数を基準にすること」としている。

注3.いわゆる異感性間協応というものの源泉はここにあると言ってもよいかもしれない回ただし、この場合運動が先行し感覚はその結果を受容しているのである。そのため、感覚によって運動をコントロールするという観点からは運動と感覚はバラバラであるということになる。そして、その後、感覚が運動に追従し同調してから、さらに運動の先取りをするようになると、いわゆる感覚と運動の協応ということが成立したということになるのである。

注4.ピアジェ(1978)の定義では「外界に働きかける行為を第2次循環反応の出現の基準としておく」を呼ぶとされており、ここで述べる反復的な運動は第2次循環反応にあたっているといえる。ただし、「把握のための把握を目的とする循環反応(ただそれをつかんだり握ったりする)、触覚的、運動感覚的反応(物を爪で引っ掻いたり、指や手を動かしたりする)」などは第1次循環反応として分類されている。ピアジェ自身が述べているようにあらゆる「中問形態」があるわけで、本稿で言う対象への瞬発的運動には、こうした「中間形態」も含まれているとも言える。

注5.ここでは手段と目的という術語を用いたが、これは機能面からそう区別できるとはいえ、この手段は目的と一体化することによって確実なものとなるのであり、相互に独立で組み換えの可能な手段と目的ではない。

引用文献

柴田保之 1987『障害の重い子供の身体と世界』國學院大學教育学研究室紀要第22号

柴田保之 1989『体を起こした世界─その1・姿勢の諸相─』國學院大學教育学研究室紀要第24号

柴田保之 1990『体を起こした世界─その2・感覚と運動の働き─』國學院大學教育学研究室紀要第25号

中島昭美 1984「学習の課題と視覚障害」、『視覚障害児の発達と学習』(文部省編)ぎょうせい

ピアジェ、J 1978『知能の誕生』(谷村覚、浜田寿美男訳)ミネルヴァ書房

戻る