懳徾暔偺嬻娫揑側娭學偯偗偺惉棫

劅擖傟傞偲偄偆峴堊傪傔偖偭偰劅

幠揷曐擵

栚丂丂師

偼偠傔偵

侾丏擖傟傞偲偄偆峴堊偵愭棫偮傕偺

乮侾乯梕婍偺庴梕偵偮側偑傞峴堊偲偟偰偺傇偮偗傞丄曻偡

乮俀乯偮偐傫偩暔傪傇偮偗傞偙偲

嘆敊慠偲偟偨峀偑傝偲偟偰偺傇偮偗傞憡庤偺暔

乻攚宨揑側懚嵼偲偟偰偺傇偮偗傞憡庤偺暔乼

乻帇妎傗怗妎偵傛傞庴梕乼

乻傇偮偗傞憡庤偺暔傪扵偡劅庤扵傝偵傛偭偰乼

乻傇偮偗傞憡庤偺暔傪扵偡劅帇妎傗怗妎偵傛傞庴梕偺愭峴乼

嘇暔傪傇偮偗傞偙偲偲廃埻偐傜嵺棫偭偨応強偑惗傑傟傞偙偲

乻怗塣摦姶妎揑偵嵺棫偭偨応強偑惗傑傟傞乼

乻嵺棫偭偨応強傪扵偡偙偲劅暔傪偮偐傫偱偄傞庤偵傛傞扵嶕乼

乻嵺棫偭偨応強傪扵偡偙偲劅帇妎傗怗妎偵傛偭偰塣摦傪摫偔乼

乮俁乯偮偐傫偩暔傪曻偡偲偄偆偙偲

嘆帺慠偲曻傟傞偙偲偐傜堄恾揑偵曻偡偙偲傊

嘇曻偟偨暔偺峴偒愭偲偟偰偺敊慠偲偟偨峀偑傝

嘊曻偟偨暔偺峴偒愭偲偟偰偺嵺棫偭偨応強偺庴梕

俀丏擖傟傞偲偄偆峴堊

乮侾乯擖傟傞偲偄偆峴堊偺巒傑傝

乮俀乯偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞偙偲偵偮偄偰

嘆偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞僾儘僙僗僿偺拝栚

嘇偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞塣摦偺挷惍偵偮偄偰

乻擖傟傞応強偺曽岦偺庴梕乼

乻擖傟傞応強偺埵抲偲偟偰偺庴梕堦帇妎偵偮偄偰乼

乻擖傟傞応強偺埵抲偲偟偰偺庴梕堦怗妎偵偮偄偰乼

俁丏堄枴偺晅梌偲偄偆偙偲偵偮偄偰劅峴堊偵傛傞堄枴偯偗偵娭偟偰

係丏嬻娫偺峔惉偵偮偄偰

乮侾乯塣怗塣摦姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫偐傜塣摦偵愭棫偮姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫傊

乮俀乯嬻娫偺峔惉偺摴嬝

嘆怗塣摦姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫

嘇塣摦偵愭峴偡傞姶妎偵傛傞嬻娫偺峔惉偺巒傑傝

曗榑丗帇妎偲塣摦傪攠夘偡傞傕偺

偼偠傔偵

丂忈奞偑廳偄偨傔偵奜奅偲偺憡屳岎徛偺悈弨偑弶婜揑側忬嫷偵偁傞恖偨偪偲丄嫵嵽嫵嬶傪夘偟偰娭傢傝崌偄傪帩偪丄偦偺恖偨偪帺傜偑帺屓帺恎偺恎懱傗奜奅偵偮偄偰棟夝傪怺傔丄奜奅偲偺憡屳岎徛偺悈弨傪峀偘偨傝崅傔偨傝偟偰偄偔偲偄偆夁掱偵婑傝揧偭偰偄偔偙偲傪丄巹偼丄巹帺恎偺幚慔尋媶偺偐偨偪偲偟偰戝愗偵偟偰偒偨丅偦偟偰丄偦傟偼丄偦偆偟偨恖乆偵懳偡傞傢傟傢傟偺尒曽傪傛傝朙偐側傕偺偲偟丄偦偺曄壔傪偒傔嵶偐偔尒偮傔偰偄偔偙偲傪壜擻偲偡傞偲偲傕偵丄偦偆偟偨曄壔偺偒偭偐偗傪嶌傝弌偡偙偲偵傕偮側偑偭偰偒偨丅

丂杮峞偱専摙傪壛偊傞奜奅偺擇偮埲忋偺懳徾傪娭學偯偗傞偲偄偆峴堊偺巒傑傝偼丄偙偆偟偨幚慔尋媶偺拞偱丄堦偮偺廳梫側愡栚傪側偡峴摦偱偁傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偒偰偍傝丄偙傟傑偱傕偙偺廃曈偺栤戣偵偮偄偰専摙傪偔傢偊偰偒偨乮幠揷丄侾俋俋俁丄侾俋俋係乯丅偟偐偟丄巆擮側偑傜丄偙傟傑偱偺峫嶡傪捠偟偰丄偦偺峴摦偑惗傑傟傞偺偵廫暘側忦審偵偮偄偰偼丄柧傜偐偵偟偊偰偼偍傜偢丄偦傟傪弨旛偟偨傝偦偺弌尰偵昁梫側忦審偺偄偔偮偐傪柧妋偵偡傞偙偲偑偱偒偨偵偲偳傑偭偰偄傞丅

丂偦偆偟偨愊傒巆偟偨栤戣偼偁傝側偑傜傕丄杮峞偱偼丄偝傜偵曕傒傪堦曕恑傔偰丄懳徾暔傪娭學偯偗傞峴堊偲偟偰偺丄梕婍傗寠偵暔傪擖傟傞偲偄偆峴堊偦偺傕偺偵偮偄偰峫嶡傪偔傢偊偰偄偒偨偄丅

丂偙偺峴堊偼丄嫵嵽偲偟偰偼丄嬍擖傟偲偄偆柤徧偱屇偽傟偰偒偨乮恾侾乯傕偺偩偑丄嬻偒娛傗嬻偒時側偳偵暔傪擖傟傞壽戣偲偟偰丄條乆側嫵堢傗孭楙偺応偱懡條偵庢傝慻傑傟偰偍傝丄栚偲庤偺嫤墳偺壽戣偲偄偆傛偆偵尵傢傟傞偙偲傕懡偄偑丄偦偺堄枴偦偺傕偺偼丄昁偢偟傕廫暘偵媍榑偝傟偰偄傞偲偼尵偄偑偨偄丅

丂偙傟傑偱偺峫嶡偱傕偦偆偟偰偒偨傛偆偵丄杮峞偱傕丄嬶懱揑側娭傢傝崌偄偺帠椺傪屄乆偵偁偘傞偙偲偼偣偢偵丄壖愢揑側専摙傪廳偹偰偄偔偙偲偵偡傞偑丄懡偔偺娭傢傝崌偄偺帠幚傪攚屻偵憐掕偟偮偮丄榑弎傪恑傔偰偄偔偲偄偆偙偲傪巒傔偵偙偲傢偭偰偍偒偨偄丅

丂丂丂丂

侾丏擖傟傞偲偄偆峴堊偵愭棫偮傕偺

乮侾乯梕婍偺庴梕偵偮側偑傞峴堊偲偟偰偺傇偮偗傞丄曻偡

丂擖傟傞偲偄偆峴堊偑弶傔偰惗傑傟傞帪丄傑偢婲偙傞偺偼丄帇妎偱偁傟怗妎偱偁傟丄儃乕儖側偳偺傛偆側擖傟傞暔偺懚嵼偺庴梕偱偁傞丅偟偐偟丄傑偩丄擖傟傞偲偄偆懱尡傪帩偭偰偄側偗傟偽丄偦偺暔偵懳偟偰壗偐偵擖傟傞傕偺偲偄偆堄枴傪晅梌偡傞偙偲偼偱偒側偄丅乮偙偺堄枴傪晅梌偡傞偲偄偆尵偄曽偼丄僺傾僕僃偺尵偄曽側傜偽丄懳徾偵峴堊偺僔僃儅傪揔梡偡傞偲偄偆尵偄曽傗丄傕偟偔偼峴堊偺僔僃儅偵懳徾傪摨壔偡傞偲偄偆尵偄曽偵側傞丅乯偟偐偟丄偦偺暔偵懳偟偰丄偨偨偄偨傝側傔偨傝偡傞偲偄偭偨條乆側堄枴偯偗偼壜擻偱偁傞丅偦偟偰丄傕偟丄偨偨偄偨傝側傔偨傝偡傞偲偄偆堄枴偯偗偵婎偯偄偰丄偦偺峴堊偑婲偙偭偰偟傑偭偨側傜偽丄偦傟偼擖傟傞偲偄偆峴堊偵偼丄偦偺傑傑偱偼敪揥偡傞偙偲偼側偄丅偦偙偱丄擖傟傞偲偄偆峴堊偑惗傑傟傞偨傔偵偼丄婲偙偟偨峴堊傪捠偟偰丄擖傟傞憡庤偺梕婍偲側傝偆傞暔偑尰慜偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑庴梕偝傟傞傛偆偵側傜側偗傟偽側傜側偄偙偲偵側傞丅乮擇幰偑摨帪偵抦妎偝傟傟偽偦偙偱椉幰傪娭學偯偗傞峴堊偑惗傑傟傞偲偄偆傆偆偵峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅偟偐偟丄擇幰傪摨帪偵堄枴偯偗傞傛偆側峴堊偲偟偰偺擖傟傞偲偄偆峴堊偑偳偆傗偭偰惉棫偡傞偐偲偄偆偙偲傪栤戣偲偟偰偄傞偺偱偁傝丄偦偺傛偆側擇幰偺摨帪揑側抦妎偐傜擖傟傞偲偄偆堄枴偑晅梌偝傟傞偺偼丄擖傟傞偲偄偆峴堊偑惉棫偟偨屻偺偙偲偲側傞偲峫偊傜傟傞丅乯

丂偦偟偰丄偙偺忦審偵偁偰偼傑傞傕偺偲偟偰峫偊傜傟傞偺偼丄帩偭偨暔傪壗偐偵傇偮偗傞丄偁傞偄偼帩偭偨暔傪曻偡偲偄偆峴堊偱偁傞丅偮傑傝丄傇偮偗傞丄偁傞偄偼曻偡偲偄偆峴堊偵傛偭偰丄弶傔偰梕婍偲偟偰堄枴偯偗傜傟傞壜擻惈偺偁傞暔偺懚嵼偑庴梕偝傟傞偙偲偵側傞丅

乮俀乯偮偐傫偩暔傪傇偮偗傞偙偲

嘆敊慠偲偟偨峀偑傝偲偟偰偺傇偮偗傞憡庤偺暔

乻攚宨揑側懚嵼偲偟偰偺傇偮偗傞憡庤偺暔乼

丂偦偙偱丄傑偢丄偮偐傫偩傕偺傪傇偮偗傞偲偄偆峴堊偐傜尒偰偄偙偆丅偮偐傫偩暔傪壗偐偵傇偮偗傞偲偄偆峴堊偼丄偮偐傫偩暔傪怳傞丄庤偱暔傪偨偨偔偲偄偭偨峴堊偐傜攈惗偟偰偔傞偲峫偊傜傟傞偑丄偙偺峴堊帺懱偼丄昁偢偟傕柧妋偵擇偮偺暔傪懳徾壔偟偰偄傞昁梫偼側偔丄傇偮偗傞憡庤偺暔偼丄婘傗彴側偳偺堦掕偺峀偑傝傪傕偭偨暔偱偁傝丄塣摦偺婳摴忋偵攚宨揑偵懚嵼偟偰偄傟偽傛偄丅偡側傢偪丄傇偮偗傞憡庤偺暔偼巒傔偼丄庤偺怗塣摦姶妎傪捠偟偰掞峈姶偲偟偰梌偊傜傟偰偍傝丄帇妎揑側偄偟怗妎揑偵懳徾壔偝傟偰偄傞昁梫偼側偄乮側偍丄偙偙偱怗塣摦姶妎偲嬫暿偟偨怗妎偲偼丄悑峴拞偺塣摦偲偼暿偵丄奜奅傪扵嶕偡傞怗妎傪堄枴偟偰偄傞丄杮峞偱丄怗妎偵偮偄偰榑偢傞帪偼丄帇妎忈奞偺偁傞応崌偑峫椂偝傟偰偄傞偑丄偙偆偟偨擖傟傞偲偄偆峴堊偑惉棫偡傞埲慜偺抜奒偱偼丄壖偵帇妎偵忈奞偑側偔偰傕怗妎偺壥偨偡栶妱偼戝偒偄偲偄偆偙偲傪偙偲傢偭偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅乯

乻帇妎傗怗妎偵傛傞庴梕乼

丂偩偑丄偙偆偟偨峴堊偑斀暅偝傟傞嵺丄帇妎傗怗妎偺庴梕偺悈弨偑堦掕掱搙偵払偟偰偄傟偽丄怗塣摦姶妎偵傛偭偰掞峈姶偲偟偰偲傜偊傜傟偰偄偨傇偮偗傞憡庤偱偁傞婘傗彴側偳偺峀偑傝傪丄帇妎傗怗妎偵傛偭偰庴梕偟丄偮偐傫偱偄傞暔偲傇偮偗傞憡庤偲偄偆擇偮偺暔偺懚嵼偑庴

梕偝傟傞偙偲偲側傞丅嬶懱揑偵偼丄帇妎偺応崌偼丄庤偺塣摦偲擇偮偺暔傪尒傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄怗妎偺応崌偼丄偁偄偰偄傞傕偆堦曽偺庤偱怗傞偲偄偆偙偲偵側傞丅偨偩偟丄偙傟傜偺庴梕偼丄塣摦傪曽岦偯偗偨傝偡傞偨傔偺庴梕偱側偔偰傛偄丅

丂偲偙傠偱偙偙偱偼丄帇妎偲怗妎偺壥偨偡栶妱偺婡擻揑側摨摍惈偵拝栚偟偰榑傪恑傔偰偄偔偨傔丄椉幰偺堘偄偵偼偁偊偰尵媦偟側偄丅偙偺椉幰偺堘偄偵偮偄偰偼丄擖傟傞峴堊偺偲偙傠偱弎傋傞偙偲偲偡傞丅

乻傇偮偗傞憡庤偺暔傪扵偡堦庤扵傝偵傛偭偰乼

丂偦偟偰丄偝傜偵丄傇偮偗傞憡庤偑塣摦偺婳摴偵懚嵼偟側偄帪偵偼丄偦傟傪扵偡偲偄偆傛偆側偙偲傕婲偙偭偰偔傞丅偦偟偰丄偙偙偱扵偡偙偲偵偮偄偰師偺傛偆側擇偮偺応崌傪峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

丂偡側傢偪丄堦偮偼丄悑峴拞偺塣摦傪傛傝墦偔傊丄偁傞偄偼暿偺曽岦傊偲曄壔偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄傇偮偗傞憡庤傪扵偡偲偄偆傕偺偱丄偄傢備傞庤扵傝偲屇偽傟傞傕偺偱偁傞丅偙偺帪丄嵟弶偵栚揑偵摓払偡傞応崌偼丄傑偩憡庤偺暔偑偳偙偵懚嵼偡傞偐偺忣曬偼摼傜傟偰偄側偄傢偗偩偐傜丄偳偺傛偆偵扵嶕偺偨傔偺塣摦傪婲偙偡偐偼嬼慠偵埾偹傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄擇搙栚埲崀偼偦傟傑偱偺塣摦傪偳偺傛偆側戝偒偝傗曽岦偱峴偭偨偐偲偄偆庤偺埵抲傗塣摦偵娭偡傞帺屓庴梕惈姶妎偺忣曬乮捈愙敀丠偵偼巕偺塣摦姶妎偩偑丄偦偙偵偼巔惃姶妎側偳傕娷傑傟傞乯傪棙梡偡傞偙偲偑偱偒傟偽丄偦偺塣摦傪偱偒傞偩偗惓妋偵嵞尰偡傞偙偲偱摓払偱偒傞傛偆偵側傞丅偦偟偰丄偙偺摓払偡傞塣摦偑斀暅偝傟傞拞偱丄偮偐傫偩暔傗傇偮偗傞憡庤傪帇妎傗怗妎偱偲傜偊傞偲偄偆偙偲傕婲偙偭偰偔傞丅

乻傇偮偗傞憡庤偺暔傪扵偡劅帇妎傗怗妎偵傛傞庴梕偺愭峴乼

丂傑偨丄崱堦偮偼丄帇妎傗怗妎偵傛偭偰傇偮偗傞憡庤偺庴梕偑偁傜偐偠傔婲偙傝丄偦傟偑塣摦傪摫偔偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙傟偼丄偨偩偟丄偙偙偱偼丄傇偮偗傞憡庤偺暔偼丄婘傗彴偲偄偭偨敊慠偲峀偑傞暯柺偱偁傝丄偙偙偱扵偡偲偄偆偺偼丄偦偺曽岦傪敊慠偲偲傜偊丄庤傪摫偔偲偄偭偨掱搙偱傛偄丅傑偩傇偮偗傞憡庤偺暔偼丄柧妋偵埵抲偯偗傜傟偨懳徾偲偄偆傢偗偱偼側偄丅

嘇暔傪傇偮偗傞偙偲偲廃埻偐傜嵺棫偭偨応強偑惗傑傟傞偙偲

乻怗塣摦姶妎揑偵嵺棫偭偨応強偑惗傑傟傞乺

丂偙偆偟偨敊慠偲偟偨峀偑傝偺拞偐傜丄柧妋偵埵抲偯偗傜傟偨傂偲偮偺懳徾偑惗傑傟傞偙偲傊偲敪揥偡傞偒偭偐偗偼丄偦偺暯柺偺拞偵丄怗塣摦姶妎揑偵廃埻偐傜嵺棫偮惈奿傪帩偭偨応強偑惗傑傟傞偙偲丄偮傑傝丄傇偮偗傞偙偲偵傛偭偰惗偢傞怗塣摦姶妎偑偦偙偩偗堎側偭偰偄傞偲偄偆傛偆側応崌偱偁傞丅乮側偍丄偙偙偱尵偆柧妋側埵抲偯偗偲偼丄徻偟偔偼屻弎偡傞偑丄栚揑偺応強偵摓払偡傞偺偵丄塣摦偵愭峴偟偰側偝傟偨帇妎揑側偄偟怗妎揑側庴梕偐傜丄揔愗側曽岦偲嫍棧偵塣摦傪婲偙偡偙偲偑偱偒傞偙偲傪憐掕偟偰偄傞丅偦傟偼丄嬶懱揑偵偼擖傟傞偲偄偆峴堊偺惉棫偦偺傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄嵺棫偮応強偑惗傑傟傞偲偄偆偙偲偩偗偱偼丄柧妋側埵抲偯偗傪敽偭偰偄傞偲偄偆傢偗偱側偄丅乯

丂偙傟偼丄椺偊偽丄傇偮偗偨暯柺偵寠偑偁偄偰偄偰偦偲傪偨偨偄偰傕傇偮偐偭偨帪偺掞峈姶偑摼傜傟偢撈摿偺怗塣摦姶妎偑惗偢傞傛偆側応崌偱偁傞偑丄偙偺帪丄傕偆乿搙偦偺撈摿偺怗塣摦姶妎傪媮傔偰偦偺応強傪扵偡偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傟偽丄敊慠偲偟偨峀偑傝偺拞偵丄嵺棫偮応強偑惗傑傟偨偙偲偵側傞丅

丂偦偟偰偙偙偱傕丄扵偡偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼忋弎偟偨傛偆側擇偮偺応崌傪峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偡側傢偪丄堦偮偼丄暔傪偮偐傫偱偄傞庤偵傛傞扵嶕偱偁傝丄傕偆堦偮偼帇妎傗怗妎偵傛傞扵嶕偱偁傞丅

乻嵺棫偭偨応強傪扵偡偙偲堦暔傪偮偐傫偱偄傞庤偵傛傞扵嶕乼

丂慜幰偵偮偄偰偼丄敊慠偲偟偨峀偑傝傪偲傜偊傞偙偲偐傜偁傞摿掕偺応強傪扵偡偙偲偵側傞傢偗偱偁傝丄弶傔偵偦偺嵺棫偮応強傪敪尒偟偨帪偺庤偺埵抲傗塣摦偵娭偡傞帺屓庴梕惈姶妎偺忣曬偵婎偯偄偰師偺塣摦偑婲偙偡偙偲偑偱偒傟偽丄偦傟偼丄傛傝慻怐揑側扵嶕偲偄偆偙偲偵側傞丅乮偦偟偰丄偙偺僾儘僙僗偵傛傞塣摦偺挷惍偼丄捠忢庤扵傝偲偟偰晄惓妋側傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞埲忋偵惓妋側挷惍偑壜擻偱偁傞偲偄偆偙偲偼丄柫婰偝傟偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅乯偦偟偰丄偙傟偑斀暅偝傟傞拞偱帇妎傗怗妎偑丄偦偺応強傪偲傜偊傞偲偄偆偙偲傕婲偙偭偰偔傞丅

乻嵺棫偭偨応強傪扵偡偙偲劅帇妎傗怗妎偵傛偭偰塣摦傪摫偔乼

丂偦偟偰丄屻幰偵偮偄偰偼丄嵺棫偭偨応強傪偦偺応強偵摓払偡傞庤偺塣摦偲偼暿偵帇妎傗怗妎偵傛偭偰庴梕偟丄偦傟偵傛偭偰庤偺塣摦傪摫偔偲偄偆傕偺偱偁傝丄偙傟偵偼丄偄偔偮偐偺悈弨偑偁傞丅偨偩偟丄嵺棫偭偨応強傊偺塣摦傪帇妎傗怗妎偵傛偭偰摫偔偲偄偆庴梕偺巇曽偺敪揥偼丄擖傟傞偲偄偆峴堊偵偍偄偰栚揑偺応強傊塣摦傪摫偔応崌偲摨條偺傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丒偙偺徻偟偄敪揥偺僾儘僙僗偵偮偄偰偼丄偙偙偱偼娙扨偵弎傋傞偵偲偳傔丄擖傟傞峴堊偺敪揥偲偟偰屻偱徻偟偔弎傋傞偙偲偵偡傞丅側偍丄偙偆偟偨庴梕偺巇曽偺敪揥偼丄傇偮偗傞峴堊偺傒偱惗傒弌偝傟傞偲偄偆偙偲傕峫偊傞偙偲偑偱偒傞偑丄擖傟傞偲偄偆峴堊偵偼偦偺栚揑偑壥偨偝傟傞帪偵帇妎傗怗妎偵傛偭偰妋擣偡傞偲偄偆偙偲偑娷傑傟傞偺偵懳偟偰丄傇偮偗傞偲偄偆峴堊偼塣摦傪偟偰偄傞庤偺怗塣摦姶妎偵傛傞妋擣偱廫暘偱偁傞偲偄偆偙偲傪峫偊傟偽丄偙偆偟偨庴梕偺敪揥偵偼丄擖傟傞峴堊偺曽偑廳梫偱偁傞偲峫偊傞偺偑帺慠偱偁傠偆丅

丂嵺棫偭偨応強傊偺塣摦傪摫偔偙偲偺悈弨偼丄埲壓偺捠傝偱偁傞丅

丂偡側傢偪丄傑偢丄嵺棫偭偨応強偺庴梕偑敊慠偲偟偨曽岦傪巜偟帵偡応崌偱丄嬶懱揑偵偼丄帇妎偱偼偦偺応強傪尒傞偙偲丄怗妎偱偼偦偺応強傪嬻偄偰偄傞庤偱怗傞偙偲偑塣摦傪婲偙偡傋偒曽岦傪巜偟帵偡偙偲偵側傞偑丄嵶偐側挷惍偼丄忋弎偟偨摓払偡傞庤偺塣摦帺懱偺挷惍偵傛偭偰偍傝丄偟偨偑偭偰丄偁傞掱搙塣摦偺曽岦偑巜偟帵偝傟傟偽傕偼傗偦偺応強傪尒懕偗偨傝嬻偄偰偄傞庤傪偦偙偵抲偒懕偗傞昁梫偼側偔側傝丄摓払偡傞庤帺懱偺扵嶕偵偲偭偰傓偟傠偠傖傑偵側傟偽丄栚傪偦傜偟偨傝栚揑偺応強傪偝傢偭偰偄傞庤傪曻偟偨傝偡傞偲偄偆偙偲偑婲偙傞丅

丂偦偆偟偨帇妎傗怗妎偺庴梕偺悈弨偑偝傜偵崅傑傟偽丄扨偵曽岦偺傒傪巜偟帵偡偺偱偼側偔丄栚揑傪扵偡摓払塣摦偑偦偺応強偵払偡傞宱夁傪庴梕偡傞傛偆偵側傞丅偙傟偼丄擖傟傞峴堊偺偲偙傠偱徻偟偔弎傋枅偑丄嬶懱揑偵偼丄帇妎偺応崌偼丄庤偺塣摦偲栚揑偺応強傪尒斾傋傞偙偲偵側傝丄怗妎偺応崌偼丄栚揑偺応強偵抲偄偨庤偑傕偆乿曽偺庤傪懸偪懕偗傞偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂偦偟偰丄偙偺庴梕傛傝傕偝傜偵敪揥偟偨傕偺偲偟偰丄栚揑偺応強傪廃埻偲偺娭學偺拞偱埵抲偯偗偰庤偺塣摦傪摫偔偲偄偆傕偺偑偁傞偑丄偙傟傕摨條偵丄擖傟傞峴堊傪捠偟偰妉摼偝傟傞傕偺偲峫偊傜傟傞丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄偙偆偟偰敊慠偲偟偨峀偑傝偺拞偵嵺棫偮応強偑惗傑傟傞偙偲偵傛偭偰丄偙偙偵擇偮偺暔偺懚嵼偺庴梕偑惉棫偡傞偙偲偲側傞丅偦偟偰丄偙偆偟偰偮偐傫偩暔傪嵺棫偭偨偁傞応強偑梕婍偺擖傝岥傗柺偵偁偄偨寠偱偁傝丄偦偙偱曻偡偲偄偆偙偲偑婲偙傟偽丄偦傟偼傕偼傗擖傟傞偲偄偆峴堊偦偺傕偺偵側傞偺偱偁傞丅

乮俁乯偮偐傫偩暔傪曻偡偲偄偆偙偲

嘆帺慠偲曻傟傞偙偲偐傜堄恾揑偵曻偡偙偲傊

丂偮偐傫偩暔傪棊偲偡偲偄偆峴堊偼丄巒傔偼丄偮偐傫偩暔偑帺慠偲曻傟傞偲偄偆傕偺偱偁傞偑丄暔傪曻偟偨帪偵偦傟偑彴傗婘側偳偵偁偨偭偰壒傪棫偰傞偙偲偵嫽枴傪帩偭偨傝帩偭偨暔傪曻偡偙偲帺懱偺怗塣摦姶妎揑側嫽枴傪帩偭偨傝偡傞偙偲偑婲偙傟偽丄偦偙偐傜堄恾揑偵曻偡偲偄偆偙偲偑惗傑傟偰偔傞偲峫偊傜傟傞丅偙偺屻幰偺曻偡偙偲帺懱偺怗塣摦姶妎揑側嫽枴偲偄偆偺偼丄偁傑傝婥偯偐傟偵偔偄偙偲偩偑丄壗偱傕嶶傞偲偄偆傛偆偵尵傢傟傞傛偆側巕偳傕偺応崌丄偦偺峴堊偺栚揑偼寢壥偺壒偩偗偱偼側偔丄曻傞庤偛偨偊偲偄偆怗塣摦姶妎揑側嫽枴偺愯傔傞妱崌傕戝偒偄偲峫偊傜傟傞丅偦偟偰丄偦偺傛偆側応崌丄曻傞塣摦偼旕忢偵愻楙偝傟偰摨偠椡偱摨偠曽岦乮椺偊偽屻傠乯偵嶶傞偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傞傢偗偩偑丄偦偙偵摥偄偰偄傞偺偼丄傑偝偵塣摦姶妎偵傛傞挷惍偱偁傞丅偩偑丄偄偢傟偵偟偰傕丄傑偩丄偦傟偩偗偱偼丄曻偟偨屻偺暔偺峴偒愭偲偄偆傕偺傪帇妎傗怗妎偱妋偐傔傞偲偄偆偙偲偑婲偙傞傢偗偱偼側偄丅

嘇曻偟偨暔偺峴偒愭偲偟偰偺敊慠偲偟偨峀偑傝

丂偦偙傊丄偝傜偵丄帇妎傗怗妎偺庴梕偺悈弨偑堦掕掱搙崅傑偭偰偄傟偽丄偙偺曻偟偨暔偺峴偒愭傪帇妎揑側偄偟怗妎揑偵庴梕偡傞偲偄偆偙偲傊偲敪揥偟偰偄偔丅偨偩偟丄偙偙偱偼丄傑偩丄峴偒愭偼摿掕偺応強偲偄偆傛傝傕婘傗彴偲偄偭偨敊慠偲偟偨峀偑傝偱偁傝丄擇偮偺暔偺懚嵼偺庴梕偲偄偆傢偗偱偼側偄丅偟偐偟丄椺偊偽丄婘傪慜偵偟偨忬嫷偱婘偱偼側偔彴偺忋偵棊偲偡丄偁傞偄偼帇栰偐傜徚偟偨傝偡傞偨傔偵屻曽偵嶶傞偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傞傛偆偵側傝丄暔傪曻偟偨傝曻偭偨傝偡傞峴偒愭偺敊慠偲偟偨曽岦傪丄帇妎傗怗妎偑摫偄偨傝偡傞傛偆側偙偲偑婲偙偭偰偔傞丅

嘊曻偟偨暔偺峴偒愭偲偟偰偺嵺棫偭偨応強偺庴梕

丂偦偟偰丄忋弎偟偨傇偮偗傞応崌偲摨條丄偙偺峴偒愭偵摿掕偺嵺棫偮応強偑惗傑傟丄偦偙偵帇妎傗怗妎偑岦偗傜傟傞側傜偽丄擇偮偺暔偺庴梕偲偄偆偙偲偑婲偙傞偙偲偵側傞丅偡側傢偪丄偁傞応強偵娛偑偁傞偲偄偆忬嫷偱丄嬼慠偦偙傊暔偑棊偪傞偲偄偆偙偲偑婲偙傝丄偦傟傪斀暅偡傞拞偱偦偺応強偵暔偑棊偪偨帪偵壒偑偡傞偲偄偆傛偆側偙偲偑帇妎傗怗妎偵傛偭偰妋偐傔傜傟傞丄偡側傢偪嬶懱揑偵偼棊偪偨応強傪尒傞丄棊偪偨応強傪怗傞偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傟偽丄偦偙偵擇偮偺暔偺庴梕偲偄偆偙偲偑惗傑傟偰偔傞偺偱偁傞丅

丂偨偩偟丄偙偆偟偨妋偐傔偑昁偢偟傕曻偡庤偺塣摦傪摫偔傢偗偱偼側偄丅偙偙偱傕傇偮偗傞塣摦偺応崌偲摨條偵丄庤偺塣摦帺懱偺帺屓庴梕惈偺姶妎偵傛傞挷惍傪峫偊傞偙偲偑偱偒傞傢偗偩偑丄嬻拞偱曻偡偲偄偆傛偆側応崌偵偼丄曻偡応強偵懳偡傞塣摦姶妎偺庤偑偐傝偼旕忢偵庛偔丄忋弎偟偨傛偆側乿掕偺椡偲寛傑偭偨傗傝曽偱曻傞偲偄偆傛偆側応崌傗庤傪怢偽偟偒偭偨偲偙傠偱曻偡偲偦偙偵娛偑偁傞偲偄偆傛偆側忬嫷偱側偗傟偽帺屓庴梕惈偺姶妎偵傛偭偰庤傪嵞搙摨偠応強偵摫偔偲偄偆偙偲偼傓偢偐偟偄丅偟偐偟丄暔傪偮偐傫偱偄傞庤偑娛偺墢偵怗傟傞偲偄偆傛偆側偙偲偑曻偡傋偒応強偵娭偡傞愙怗傪捠偟偨忣曬偑傕偨傜偝傟傟偽丄偦傟偑曻偡偒偭偐偗偵側傞偙偲偑偁傝丄偙偺応崌偵偼偦偺愙怗傪嵞尰偡傞偺偵塣摦姶妎傪偼偠傔偲偡傞帺屓庴梕惈偺姶妎偵傛傞挷惍偑塣摦傪摫偔偲偄偆偙偲偼壜擻偱偁傞丅偦偟偰丄偙傟偼丄傇偮偗傞偲偄偆峴堊偲旕忢偵帡捠偭偨傕偺偵側偭偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偦偟偰丄偝傜偵摿掕偺応強傪尒傞偙偲傗丄摿掕偺応強傪嬻偄偰偄傞庤偱怗傞偙偲偑丄暔傪偮偐傫偱偄傞庤偺塣摦傪偦偺応強偺忋偵摫偔傛偆側偙偲偑婲偙傟偽丄偦傟偼傕偆擖傟傞偲偄偆峴堊偲摍壙側傕偺偲側偭偰偄傞偲尵偊傞偩傠偆丅偟偐偟丄偙傟偼傑偝偵偙傟偐傜弎傋傞擖傟傞偲偄偆峴堊偵廗弉偡傞傛偆側夁掱偱妉摼偝傟傞傕偺偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅

俀丏擖傟傞偲偄偆峴堊

乮侾乯擖傟傞偲偄偆峴堊偺巒傑傝

丂埲忋偺偙偲傪傆傑偊偰丄偙偙偱夵傔偰丄擖傟傞偲偄偆峴堊偑惉棫偡傞偲偙傠傪惍棟偡傞偲師偺傛偆偵側傞偩傠偆丅

丂偡側傢偪丄偡偱偵弎傋偨傛偆偵丄擖傟傞偲偄偆峴堊偑惗傑傟傞偨傔偵偼丄傑偢丄擖傟傞暔偵懳偟偰婲偙偟偨峴堊偑丄擖傟傞憡庤偺梕婍傗寠偺庴梕偵偮側偑傞傕偺偱側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偱偁偭偨偑丄偦傟偼丄偮偐傫偩暔傪傇偮偗偨傝曻偟偨傝偡傞偲偄偆峴堊傪捠偟偰丄梕婍傗寠偺庴梕偵偮側偑傞嵺棫偭偨応強偺庴梕偲偄偆傕偺偑惗傑傟偰偔傞拞偱傕偨傜偝傟傞偙偲偲側偭偨丅偦偟偰丄嵺棫偭偨応強偑偨傑偨傑梕婍傗暯柺偵嬻偄偨寠偱偁偭偨傝偟偨帪丄傇偮偗傞峴堊偺応崌偵偼偦偺姶怗偑暔傪曻偡偲偄偆偒偭偐偗傪傕偨傜偣偽偦偙偱擖傟傞偲偄偆峴堊偑惉棫偟偨偙偲偵側傝丄曻偡峴堊偺応崌偵偼丄偦傟偼傕偆擖傟傞偲偄偆峴堊偦偺傕偺偲側傞偺偱偁傞丅

丂偦偟偰丄嵟弶偼丄嬼慠揑偱偁偭偨偦偺峴堊偑丄堦掕掱搙斀暅偝傟傞偙偲傪捠偟偰丄擖傟傞偲偄偆堄枴偑擺摼偝傟丄擖傟傞暔傗憡庤偺梕婍偵懳偟偰偦偺堄枴偑晅梌偝傟傞偙偲偵側傞偲尵偊傞偩傠偆丅偡側傢偪丄儃乕儖傗娛偑庤傕偲偵懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偑庴偗巭傔傜傟偨帪丄儃乕儖傪擖傟傞暔丄娛傪擖傟傞憡庤偺暔偲傒側偟丄偦傟傪幚嵺偵擖傟傞偲偄偆峴堊偵傛偭偰娭學偯偗傛偆偲偡傞堄恾偑惗傑傟偰偔傞偺偱偁傞丅

乮俀乯偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞偙偲偵偮偄偰

嘆偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞僾儘僙僗僿偺拝栚

丂偙偆偟偰惗傑傟偨擖傟傞偲偄偆峴堊偼丄擖傟傞暔傪偮偐傓丄偮偐傫偩暔傪梕婍傗寠傑偱堏摦偡傞丄梕婍偺擖傝岥傗寠偺忋偱曻偡偵暘偗傞偙偲偑偱偒傞偑丄偙偙偱懳徾暔傪嬻娫揑偵娭學偯偗傞峴堊偲偟偰傕偭偲傕廳梫側偺偼丄偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞偲偄偆僾儘僙僗偱偁傞丅

丂擖傟傞暔傪偮偐傓僾儘僙僗偵偮偄偰偼丄偡偱偵栚揑偺暔傊偺摓払偲偄偆宱夁偺拞偱妋棫偢傒偱偁傝丄杮峞偵愭棫偮偙傟傑偱偺峫嶡偱偡偱偵専摙偟偰偒偨傕偺偱偁傝丄偮偐傫偩暔傪曻偡偲偄偆峴堊偼丄侾丏乮俁乯偱専摙傪偔傢偊偰偒偨丅偦偙偱丄偙偙偱偼丄偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞偲偄偆僾儘僙僗傪拞怱偵専摙傪偔傢偊偰偄偔偙偲偵偡傞丅

丂側偍丄擖傟傞偲偄偆峴堊偑偙偺屻偳偺傛偆偵敪揥偟偰偄偔偐偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼丄師夞偺峫嶡偺僥乕儅偱偁傞偑丄偦傟偼丄曻偡偲偄偆晹暘偺敪揥偲偟偰尒偰偄偔偙偲偵側傞丅

嘇偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞塣摦偺挷惍偵偮偄偰

乻擖傟傞応強偺曽岦偺庴梕乼

丂偮偐傫偩暔偵懳偟偰傕丄擖傟傞梕婍傗寠偵懳偟偰傕擖傟傞偲偄偆堄枴偯偗偑側偝傟偰偄傞偲偄偆帪丄帇妎傗怗妎偑偲傜偊偰偄傞偺偼丄傑偢偼丄偦偆偄偆堄枴傪帩偭偨暔偑帺暘偺庤傕偲偺悽奅偵懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟偩偗偱偼丄塣摦傪奐巒偡傞偒偭偐偗偼梌偊傜傟偰傕丄塣摦傪摫偔偙偲偼偱偒側偄丅帇妎傗怗妎偑庤偺塣摦傪摫偔偨傔偵偼丄帇妎傗怗妎偑嬻娫揑側娭學傪庴梕偡傞偙偲偑昁梫偲側傞偺偱偁傞丅

丂偙偺嬻娫揑側娭學偺庴梕偵偍偄偰丄嵟弶偵傕偨傜偝傟傞偺偼丄擖傟傞応強偺曽岦偵娭偡傞傕偺偱偁傞丅擖傟傞応強傪尒傞丄怗傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偨帪丄偦傟偼丄昁偢偟傕丄偦偺廃埻偲偺嬻娫揑側娭學偺拞偱偲傜偊傜傟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偩偑丄擖傟傞応強傪尒傞丄怗傞偲偄偆偙偲偼丄偦偺応強偵岦偐偭偰曽岦偯偗傜傟偨巔惃傪嶌傞偙偲傪壜擻偵偡傞丅偦偟偰偙偺巔惃偺撪偵偼傜傑傟偨曽岦惈偑丄擖傟傞応強偺曽岦偲偟偰堄枴傪帩偪丄擖傟傞暔傪偮偐傫偩庤偺塣摦傪摫偔偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

丂側偍丄怗妎偺応崌丄擖傟傞応強傪怗傞偲偄偆偙偲偼丄偙偙偱偼丄嬼慠偦偙偵庤偑怗傟偨傝丄娭傢傝庤偵傛偭偰摫偐傟偨応崌偺偙偲傪憐掕偟偰偄傞丅傕偟丄帺敪揑偐偮揑妋偵栚揑偺応強傪怗傞偙偲偑偱偒傞偲偟偨側傜丄偦偺塣摦帺懱偑偙偙偱栤戣偵偟偰偄傞曽岦偯偗傜傟偨塣摦偦偺傕偺偱偁傞偐丄傕偟偔偼丄偦傟傛傝傕崅師側埵抲偯偗傜傟偨庤偺塣摦偵側偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄巔惃偵偼傜傑傟偨曽岦惈偲偄偆偺偼丄帇妎傗怗妎傛傝傕丄挳妎傪椺偵偟偨曽偑傢偐傝傗偡偄偐傕偟傟側偄丅挳妎偵傛傞壒尮偺掕埵偲屇偽傟傞傕偺偵偮偄偰偼丄僶僂傾乕偺尋媶偵偍偄偰擕梒帣婜偵偍偄偰傕壜擻偱偁傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偰偄傞偑丄偙偆偟偨壒尮偺掕埵偼丄椉帹偵偍偗傞挳妎巋寖偺嵍塃嵎偑徚偊傞曽岦傪傕偭偰壒尮偺曽岦偲偝傟偰偍傝丄偙偺曽岦偼傑偝偵巔惃偺撪偵偼傜傑傟偨曽岦偵懠側傜側偄偺偱偁傞丅

丂偟偐偟丄偙偺傛偆偵擖傟傞応強傪巔惃偺撪偵偼傜傑傟偨曽岦偵傛偭偰曽岦偯偗傞偩偗偱偼丄偦偺応強偺晅嬤傑偱塣摦傪摫偔偙偲偼偱偒偰傕丄嵟廔揑偵塣摦傪摫偔偙偲偼偱偒側偄丅偡側傢偪丄栚揑偺応強傊偺愙嬤偺僾儘僙僗偲栚揑偺応強傊偺嵟廔揑側摓払偺僾儘僙僗偲偼嬫暿偟偰峫偊傜傟側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞乮幠揷丄侾俋俋係乯丅偦偟偰丄愙嬤偺僾儘僙僗偵偍偄偰丄帇妎傗怗妎偑塣摦偺曽岦傪摫偄偨屻丄嵟廔揑側摓払偺僾儘僙僗偵偍偄偰偼丄擖傟傞暔傪偮偐

傫偩庤偺塣摦帺懱偑擖傟傞梕婍傗寠傪慜屻傗嵍塃偺斀暅揑側摦偒傪捠偟偰丄偦偺梕婍傗寠傪怗塣摦姶妎揑偵扵傝摉偰傞偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偟偰堦搙偙偺応強傪扵傝摉偰傞偲丄擇搙栚偐傜偼丄偦偺応強傪扵傝摉偰偨嵺偺庤偺怗塣摦姶妎傪嵞尰偡傞偙偲偱傛傝惓妋偵寠傗梕婍偺応強傪扵傝摉偰傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞応崌偑偁傞偲峫偊傜傟傞丅

乻擖傟傞応強偺埵抲偲偟偰偺庴梕劅帇妎偵偮偄偰乼

丂偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞塣摦傪帇妎傗怗妎偑摫偔忋偱丄栚揑偺応強偺曽岦偲偄偆偙偲偩偗偱偼丄嵟廔揑側栚揑抧傊偺摓払偼偱偒側偄偙偲傪弎傋偨偑丄偙偺嵟廔揑側摓払偺僾儘僙僗偵偍偄偰丄帇妎傗怗妎偑庤偺塣摦傪摫偔偨傔偵偼丄栚揑偺応強傪埵抲偲偟偰庴梕偡傞偙偲偑昁梫偲側傞丅

丂偙偺偙偲傪傑偢帇妎偵偮偄偰尒傞側傜偽丄栚揑偺応強偲庤偺塣摦傪偳偺傛偆偵偲傜偊傞偐偲偄偆偙偲偑栤戣偲側傞丅偙偙偱丄擖傟傞傕偺傪偮偐傫偩庤偼丄傑偩栚揑偺応強偵摓払偟偰偄側偄偺偱丄偦傟傜偼堦掕偺嫍棧傪抲偄偰懚嵼偡傞傢偗偩偐傜丄帇慄傪堏摦偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄椉幰偺懚嵼傪摨帪揑偵偲傜偊傞偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂傑偢丄愙嬤偺僾儘僙僗偵偍偄偰丄帇妎偵傛傞栚揑偺応強偺曽岦偺庴梕偵傛偭偰庤偺塣摦偼摫偐傟傞偑丄栚揑抧傊偺摓払偵偍偄偰偼丄帇妎偼丄栚揑偺応強偵拲偑傟偰偄傞昁梫偼側偔側傞丅側偤側傜丄帇妎偼丄壖偵拲偑傟偰偄偰傕偙偙偱昁梫側墲暅揑側曽岦傪摫偔栶妱偼壥偨偣偢丄傓偟傠朩偘偵側傞偙偲傕偁傝偆傞偨傔丄偦傟偰偟傑偆偙偲傕懡偄偐傜偩丅偦偟偰丄傕偭傁傜庤扵傝揑側庤偺墲暅塣摦偵傛偭偰栚揑抧傪怗塣摦姶妎揑偵扵傝摉偰丄摓払傪壥偨偡偙偲偲側傞丅偟偨偑偭偰丄偙偙偱偼丄傑偩庤偲栚揑偺応強偲偺椉幰偑摨帪揑偵偲傜偊傜傟偰偼偄側偄丅

丂偟偐偟丄偙偺偙偲偑孞傝曉偝傟傞偆偪偵丄曽岦傪偲傜偊偰愙嬤偡傞偨傔偵梕婍傗寠偵拲偑傟偰偄偨帇慄偑丄栚揑抧傊摓払偟傛偆偲偡傞庤偺摦偒傊偲拲偑傟傞傛偆偵側傝丄庤偲栚揑抧偲偺娫偺帇慄偺堏偟懼偊偑惗傑傟偰偔傞丅偨偩偟丄偙偺帪揰偱偼丄嵟廔揑側摓払偺塣摦偺挷惍偼傕偭傁傜塣摦偡傞庤帺懱偺怗塣摦姶妎偵傛偭偰側偝傟偰偍傝丄偙偺帇慄偺堏偟懼偊偼丄庤偺塣摦偵懳偟偰廬懏揑側栶妱偟偐壥偨偟偰偄側偄偲尵偊傞丅偦偟偰丄昁偢偟傕帇慄偺堏偟懼偊偼墲暅揑偱側偔偰傕傛偄丅

丂偲偙傠偱丄偙偺帇慄偺堏偟懼偊偵傛偭偰偲傜偊傜傟偰偄傞嵟廔揑側摓払偺塣摦偼丄墲暅塣摦傪敽偭偨傕偺偱偁傝丄庤偲栚揑偺応強傪偮側偖曽岦偼丄偦偺帪偺庤偺応強偵墳偠偰偒傢傔偰懡條偵側傞丅偮傑傝丄愙嬤偺僾儘僙僗偵偍偄偰偼丄曽岦偼庤傕偲偐傜墦偔傊岦偐偆偲偄偆傛偆側堦曽岦揑側傕偺偩偭偨偺偩偑丄摓払嫍棧偑抁偗傟偽庤慜偐傜岦偙偆偺曽岦偵側傝丄峴偒夁偓偰偄傟偽岦偙偆懁偐傜庤慜偺曽岦偵側傝丄嵍塃偵偢傟偰偄傟偽嵍偐傜塃偁傞偄偼塃偐傜嵍偲偄偆曽岦偱偁偭偨傝偡傞偺偱偁傞丅

丂偙偆偟偨帇慄偺堏偟懼偊偵傛偭偰偲傜偊傜傟偰偄傞偺偼丄巒傔偼偁偔傑偱偦偆偟偨庤偲栚揑偺応強偺擇揰偱偁傞傢偗偱丄帇慄偺堏偟懼偊偑堦曽岦揑偱偁偭偰傕傛偄傢偗偩偑丄庤偺摦偒傪捛偆拞偱丄墲暅塣摦偺愜傝曉偟揰偲側傞擇偮偺抂偲丄偦偺娫偵偁傞栚揑偺応強偲偄偆嶰偮偺梫慺偑偲傜偊傜傟傞壜擻惈偑惗傑傟偰偔傞偺偱偁傞丅偙偺墲暅塣摦偼斀暅揑側傕偺側偺偱丄愜傝曉偟揰偺応強偼丄塣摦偡傞偨傃偵曄摦偡傞傢偗偩偑丄偙偵椉抂偲偦偺拞怱偲偄偆偐偨偪偵廤栺偝傟傞娭學偑惗傑傟偰偄傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅

丂偦偟偰丄偙偺嶰偮偺梫慺傪娷傫偩帇妎憸偑塣摦偺挷惍偵嶲壛偟偰偔傞帪丄栚揑偺応強傊偺塣摦偼丄椉抂偐傜栚揑偺応強傊塣摦傪摫偔偲偄偆偙偲傪娷傫偱偄傞偺偱丄憡斀偡傞擇偮偺曽岦偺塣摦偑婲偙傞偙偲傪慜採偲偟側偑傜丄塣摦偺挷惍傪峴偆偙偲偵側傞偲尵偊傞偩傠偆丅偡側傢偪丄偙偙偵偍偄偰丄栚揑偺応強偼丄憡斀偡傞擇偮偺曽岦偵傛偭偰婯掕偝傟偨応強偲偟偰堄枴傪帩偭偰偔傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄偙偺墲暅塣摦偼丄戝暿偡傟偽丄慜屻丄嵍塃丄忋壓偺曽岦偵婲偙傞壜擻惈偑偁傞傢偗偩偑丄偙傟傜偼丄慜屻劅嵍塃丄偁傞偄偼忋壓劅嵍塃偲偄偆慻傒崌傢偣偵側傝乮慜屻劅忋壓偼峫偊偵偔偄乯丄栚揑偺応強偼丄捈岎偡傞俀杮偺慄暘偺岎揰偲傕尵偆傋偒傕偺偵側偭偰偄偔丅偦偟偰丄慜屻劅嵍塃偺捈岎偡傞応偼悈暯柺偱偁傝丄忋壓劅嵍塃偺捈岎偡傞応偼丄悅捈柺偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂偙偆偟偨捈岎偡傞俀杮偺慄暘偵恾幃壔偝傟傞傛偆側帇妎憸偲怗塣摦姶妎偺挷惍偲偑廫暘偵懳墳偯偗傜傟丄惛寖壔偝傟傟偽丄栚揑偺応強傊偺嵟廔揑側摓払偵偍偗傞墲暅塣摦偼徣棯偝傟偰偄偒丄栚揑偺応強傪帇妎揑偵偲傜偊傞偙偲偑丄捈愙揑偵曽岦傗嫍棧傪庴梕偡傞偲偄偆偙偲偵偮側偑傞偐偺傛偆偵尒偊傞傛偆偵側傞丅偟偐偟丄偙傟偼丄忋弎偟偨僾儘僙僗傪慜採偲偟偨傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

丂偲偙傠偱丄栚揑偺応強傊偺嵟廔揑側摓払偺夁掱偵偍偄偰丄栚揑偺応強偑斅偺寠偲偄偆傛偆偵暯柺忋偵偁傞応崌偲娛偺傛偆偵摿暿偵暯柺偑懚嵼偟側偄応崌偲偑偁傞傢偗偩偑丄崱尒偰偒偨傛偆側嵟廔揑側摓払偺偨傔偺墲暅塣摦傗捈岎偡傞慄暘偺岎揰偲偟偰偺栚揑偺応強傪帇妎揑偵偲傜偊傞偵偄偨傞偵偼丄暯柺偑偁傞応崌偺曽偑梕堈偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偟偨偑偭偰丄偙偆偟偨忬嫷偵偁傞憡庤偵懳偡傞摥偒偐偗偲偟偰偼丄暯柺傪梡堄偟偨曽偑傛偄偲偄偆偙偲偵側傞偺偩偑丄偙傟偼丄昁偢偟傕偦偆偱側偗傟偽側傜側偄偲偄偆昁梫忦審偱偼側偄丅幚暔偲偟偰偺暯柺偑偦偙偵懚嵼偟側偔偰傕丄偦偆偟偨墲暅塣摦傗偦傟偵敽偆帇妎憸偼惉棫偑壜擻偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅偦傟偼丄捈岎偡傞慄暘偺岎揰偲偄偆傛偆側帇妎憸偑帩偮擇師尦揑側摿幙偼丄庤傪戙昞偲偡傞恎懱塣摦偐傜惗傑傟偰偒偨傕偺偩偐傜偱偁傞丅

丂偟偨偑偭偰丄幚嵺偺暯柺偺忋偱捈岎偡傞慄暘偺帇妎憸傪偲傜偊傞偲偄偆帠懺偼師偺傛偆偵愢柧偝傟傞偙偲偵側傞丅偡側傢偪丄偦傟傑偱敊慠偲偟偨峀偑傝偲偟偰偲傜偊傜傟偰偄偨暯柺忬偺暔偵懳偟偰丄恎懱塣摦傪捠偟偰偊傜傟偨捈岎偡傞慄暘偺岎揰偲偄偆傛偆側擇師尦揑側堄枴偯偗偑偙偙偱晅梌偝傟偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄帇嬻娫偺峔惉偲偄偆栤戣偵怺偔娭傢傞帠暱偱偁傝丄壖愢偺堟傪弌側偄偙偲偐傕偟傟側偄偑丄偙傟傑偱偺峫嶡偐傜堷偒弌偝傟傞堦偮偺寢榑偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄偙偆偟偨捈岎偡傞慄暘偺岎揰偲偟偰偺帇妎憸偺惉棫偼丄巔惃偲偄偆偙偲偵偮偄偰傕嫽枴怺偄曄壔傪傕偨傜偡丅栚揑偺応強偑丄堦曽岦揑偵偲傜偊傜傟傞抜奒偱偼丄帇妎傕娷傔偰慡恎偑偦偺栚揑偺応強傊偺曽岦惈傪偼傜傓偙偲偵側傝丄嬶懱揑偵偼丄忋敿恎傗庱側偳偑丄偦偪傜偺曽偵孹偄偨傝偡傞偙偲偵側傞丅偲偙傠偑丄偙偆偟偨帇妎憸偑惉棫偡傞偙偲傪捠偟偰丄

慜屻劅嵍塃側傜偼偦傟偧傟憡斀偡傞擇偮偺曽岦傪偼傜傫偩慜屻偲嵍塃偲偑偝傜偵捈岎偡傞偲偄偆曽岦惈傪恎懱偑偼傜傓偙偲偵側傞丅偟偨偑偭偰丄恎懱偼丄塣摦偵傛傞僶儔儞僗偺曄壔偵偼懳墳偟偮偮傕傓偟傠傑偭偡偖曐偨傟傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅

乻擖傟傞応強偺埵抲偲偟偰偺庴梕劅怗妎偵偮偄偰乼

丂師偵丄怗妎偵偮偄偰峫嶡傪偔傢偊傞偙偲偲偡傞丅怗妎乮偙偙偱偼塣摦偟偰偄傞庤偱偼側偄曽偺庤偺怗妎傪堄枴偡傞乯偵偍偄偰偼丄堦曽偺庤偑懠曽偺庤傪懳徾壔偟偱偲傜偊傞偲偄偆帪丄尰偵塣摦偟偰偄傞庤傪傕偆堦曽偺庤偑怗偭偰妋偐傔傞偲偄偆偙偲偼傎偲傫偳側偄丅偟偨偑偭偰丄怗塣摦姶妎傪捠偟偰庴梕偝傟偰偄傞庤偲丄怗妎揑偵偲傜偊傜傟偨栚揑偺応強偲偺娭學偑栤戣偵側傞丅偦偺堄枴偱庤偺塣摦偲栚揑偺応強偲傪庴梕偺懳徾偲偡傞帇妎偲偼堎側偭偨晹暘偑偁傞偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂偨偩偟丄偙偺偙偲偵偮偄偰偼丄帇妎偵偍偄偰傕庤偺塣摦傪懳徾壔偡傞偙偲偲栚揑偺応強傪懳徾壔偡傞偙偲偲偼摨偠傕偺偱偼側偄丅偙偆偟偨擖傟傞峴堊偺抜奒偵偍偄偰偼丄摨偠塣摦偑孞傝曉偝傟傞応崌丄庤偺塣摦偼怗塣摦姶妎偵傛偭偰帺屓庴梕揑偵偲傜偊傜傟丄帇妎揑偵偼栚揑偺応強偩偗偑懳徾壔偝傟傞傛偆偵側傞偟丄偝傜偵擖傟傞峴堊傛傝傕恑傫偩抜奒偵側偭偰丄嬻娫偺峔惉偑敪揥偟偨抜奒偱偼丄昁梫偵偐傜傟側偄尷傝偁偊偰塣摦偟偰偄傞庤傪帇妎偵傛偭偰懳徾壔偡傞偙偲偼側偔側傞丅

丂偡偱偵曽岦偺庴梕偺偲偙傠偱弎傋偨傛偆偵丄怗妎偲偟偰栚揑偺応強傪帺敪揑偐偮揑妋偵怗傟傞偙偲偼丄偦偺偙偲帺懱偑曽岦偯偗傜傟偨塣摦側偄偟埵抲偯偗傜傟偨塣摦偲偄偆偙偲偵側傞偺偱丄傑偢丄嬼慠怗傟偨傝丄桿摫偝傟偨傝偟偨応崌偐傜峫嶡偟偨偄丅

丂怗妎偲偟偰偺庤偑丄嬼慠側偄偟桿摫偵傛偭偰栚揑偺応強偵抲偐傟傞偙偲偵傛偭偰丄暔傪偮偐傫偩庤偺曽岦偯偗偑巔惃傪夘偟偰峴傢傟丄栚揑偺応強偵摓払偡傞偲偄偆偙偲偑孞傝曉偝傟傞偲丄怗妎偲偟偰偺庤偵娭偟偰帺屓庴梕揑偵庴偗巭傔傜傟偨姶妎撪梕偲丄塣摦偟偰偄傞庤偵娭偟偰帺屓庴梕揑偵庴偗巭傔傜傟偨姶妎撪梕偲偺栤偵懳墳娭學偑惗傑傟丄怗妎偲偟偰偺庤偑抲偐傟偰偄傞応強偵庤偑揑妋偵摓払偡傞偲偄偆偙偲偑婲偙傞傛偆偵側傞丅

乮偙傟偼丄尒曽偵傛傟偽丄恎懱晹埵偺埵抲偯偗傪峴偭偰偄傞偵夁偓側偄偲偲傜偊傜傟傞偙偲傕偁傠偆丅妋偐偵丄偙偙偱偼丄奜奅偺堦揰偵庤傪怢偽偟偰偄傞偺偐丄帺暘偺恎懱偺堦晹偵岦偐偭偰庤傪怢偽偟偰偄傞偺偐丄柧妋偵偼嬫暿偱偒側偄偲尵偊傞丅偟偐偟丄帺暘偺懱偺慜偵偁傞庤偵傕偆堦曽偺庤傪怢偽偡偲偄偆偙偲偲丄奜奅偺堦晹偵怗傟偰偄傞庤偵傕偆堦曽偺庤傪怢偽偡偲偄偆偙偲偼丄嬫暿偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偦偟偰丄偙偺嬫暿偼丄奜奅偺堦晹偵怗傟傞偙偲偵傛偭偰丄壗傜偐偺偐偨偪偱廳怱偺堏摦偑婲偙偭偰庤偺怗傟偰偄傞偲偙傠偵傢偢偐偱傕懱廳偺堏摦偑婲偙偭偰偄傞偐偳偆偐偑堦偮偺栚埨偵側傞偲峫偊偰偄傞丅暿偺尵偄曽傪偡傟偽丄奜奅偵岦偐偭偰偄傞帪偺恎懱偺堦晹傪怗傟傞偙偲偲奜奅偵岦偐偭偰偄側偄恎懱偺堦晹傪怗傟傞偙偲偵偼丄幙揑側堘偄偑偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅庤傪慜偱慻傓偙偲偑偱偒偰傕丄奜奅偺乿揰偵抲偐傟偨庤偵岦偐偭偰傕偆堦曽偺庤傪怢偽偡偙偲偼傓偢偐偟偄偲偄偆応崌偑偁傞偺偱偁傞丅乯

丂師偵丄偙偆偟偨嬼慠怗傟偨傝桿摫偝傟偨傝偡傞怗妎偲偟偰偺庤偑丄塣摦偡傞庤傪摫偔偨傔偵怗妎偲偟偰栚揑偺応強傪扵傝摉偰傞偲偄偆偙偲偑偳偺傛偆偵偟偰婲偙傞偺偐偲偄偆偙偲偵偮偄偰専摙傪偔傢偊偨偄丅

丂偙偙偱丄怗妎偲偟偰偺庤偲塣摦偲偟偰偺庤傪嬫暿偟偨偺偼丄偦偺栚揑偵拝栚偟偨偐傜偱偁傞偑丄偙偺抜奒偵偍偄偰偼丄偙偺椉幰偼塣摦偲偟偰偼傎傏摨偠塣摦偵側傞丅偡側傢偪丄曽岦偺庤偑偐傝偼梌偊傜傟傞偙偲偼偁傞偑丄嵟廔揑偵偼丄庤扵傝揑偵栚揑偺応強偵摓払偡傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄塣摦偲偟偰偺庤偱栚揑偺応強傪扵傝摉偰傟偽廫暘偱丄傢偞傢偞怗妎偲偟偰偺庤偱栚揑偺応強傪扵傝摉偰偰偍偄偰偐傜塣摦偲偟偰偺庤傪摫偔昁梫偼側偄偙偲偵側傞丅乮帇妎忈奞偺偁傞巕偳傕偱偙偆偟偨抜奒偵偁傞巕偳傕偑丄側偐側偐怗妎偲偟偰偺庤偲塣摦偲偟偰偺庤傪嫤墳揑偵巊傢側偄偺偼偙偆偟偨棟桼偑偁傞偐傜偱偁傞丅乯

丂偦偟偰丄塣摦偲偟偰偺庤偺庤扵傝揑側摦偒偼丄帇妎偵忈奞偑偁傞側偳偟偰丄偙偺抜奒偱帇妎偑嶲壛偟偰偙側偄応崌偵偼丄塣摦偲偟偰偺栶妱偲怗妎偲偟偰偺栶妱傪擇廳偵懷傃側偑傜丄敪揥偟偰偄偔偙偲偵側傞丅偡側傢偪丄庤扵傝揑側墲暅塣摦偵敽偭偰惗偢傞怗塣摦姶妎偑奜奅偺庴梕偺栶妱傪扴偆傛偆偵側偭偰偄偔偺偱偁傞丅乮側偍丄偙偺庤扵傝揑側墲暅塣摦偼丄偙偆偟偨偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞偲偄偆庤偺塣摦傪捠偟偰偺傒崅師壔偡傞偺偱偼側偔丄暔傊偺摓払塣摦偵偍偄偰傕摨條偺崅師壔傪悑偘偰偄偔偲峫偊傞偙偲偑偱偒丄偦偆偟偨崅師壔偼丄屳偄偵塭嬁傪媦傏偟崌偭偰偄傞偲峫偊偰傛偄偩傠偆丅乯

丂嬶懱揑偵偼丄巒傔偼丄庤扵傝揑側塣摦偵敽偆怗塣摦姶妎偺拞偵撉傒偲傜傟傞偺偼丄寠傗梕婍偵摓払偟偰栚揑偺応強偑偦偙偵偁傞偲偄偆帠懺偱偁傞偑丄偟偩偄偵丄墲暅塣摦偺愜傝曉偟揰偑丄塣摦偺婳愓偑昤偔慄暘偺椫偲偟偰偲傜偊傜傟傞傛偆偵側傝丄栚揑偺応強偑丄椉抂偺娫偵嫴傑傟偨拞怱偺堦揰偲偄偆偐偨偪偱偲傜偊傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偔偺偱偁傞丅偙傟偼丄帇妎偵偍偄偰弎傋偰偒偨傕偺偲傎傏摨偠傕偺偱偁傞偑丄偨偩丄帇妎偺応崌偲偪偑偭偰丄偙偆偟偨撉傒偲傝偼丄帩偭偨暔傪堏摦偡傞塣摦偲晄壜暘偱偁傞偨傔丄塣摦傪摫偔偲偄偆偙偲偵偼側傜側偄丅

丂偦偟偰丄偙偺椉抂偲拞怱偲偄偆娭學偼丄偝傜偵慜屻劅嵍塃丄忋壓劅嵍塃丄忋壓劅慜屻偲偄偆偐偨偪偱捈岎偡傞擇杮偺慄暘偺慻傒崌傢偣偵側傝丄偦傟偧傟丄擇師尦偺暯柺偲偟偰偺偲傜偊曽偑惉棫偟偰偔傞偲尵偊傞偩傠偆乮帇妎偱偼峫偊偵偔偐偭偨忋壓劅慜屻傕尨棟揑偵偼偁傝偆傞偙偲偵側傞乯丅

丂偲偙傠偱丄偙偆偟偨暯柺偺偲傜偊曽傪慜採偲偟偨庤偺塣摦偼丄怗妎偲偟偰梡偄傜傟傞帪偺庤偺塣摦偵傕峀偑偭偰偄偔偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偡側傢偪丄偙偆偟偨庤偺塣摦偺敪揥偵傛偭偰丄怗妎偲偟偰偺庤偺摥偒偑崅師壔偟偰偄偒丄捈岎偡傞慄暘偵傛偭偰掕傔傜傟傞埵抲偲偟偰偺応強傪扵傞怗妎偲偄偆傕偺偑惉棫偡傞偲峫偊傜傟傞丅

丂偦偟偰丄偙偆偟偨怗妎偑丄塣摦偟偰偄傞庤偲偼撈棫偟偮偮丄塣摦偡傞庤傪摫偔偲偄偆嫤墳揑側椉庤偺摥偒偑丄昁慠揑側傕偺偲偟偰惉棫偡傞偺偼丄堦揰偺応強傪埵抲偯偗傞偩偗偱側偔丄暋悢偺応強偺娭學傪張棟偡傞傛偆側応柺偵側傝丄偦傟偼杮峞偺斖埻傪挻偊傞偙偲偲側傞丅

丂傑偨丄庤偺塣摦偼丄巜偺婡擻暘壔傕敽偆傕偺偱偁傝丄椉庤偺嫤墳揑側摥偒埲慜偵怗妎偲偟偰偺巜偲塣摦偡傞庤偲偑嫤墳揑偵摥偔偲偄偆偙偲傕婲偙傝偆傞偲偄偆偙偲傪晅偗壛偊偰偍偒偨偄丅偡側傢偪丄偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞嵺丄偁偄偰偄傞巜偑怗妎揑側扵嶕傪峴偄側偑傜偦偺庤偺塣摦傪挷惍偡傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙偺巜偼丄塣摦偡傞庤偺堦晹偱偁傞偨傔丄塣摦偟偰偄傞庤偐傜棧傟偨応強傪怗傞偙偲偼偱偒側偄偺偱丄峀偄嬻娫偵娭偡傞挷惍偼偱偒側偄偑丄栚揑偺応強傊偺嵟廔揑側摓払偵偍偗傞埵抲偺挷惍偵娭梌偡傞偙偲偑婲偙偭偨傝偡傞偺偱偁傞丅

俁丏堄枴偺晅梌偲偄偆偙偲偵偮偄偰劅峴堊偵傛傞堄枴偯偗偵娭偟偰

丂杮峞偱偼丄庡懱偑奜奅偺帠暔傪庴梕偡傞応柺偱丄堄枴偯偗側偄偟堄枴偺晅梌偲偄偆偐偨偪偱愢柧傪峴偭偰偒偨丅偙傟偼丄姶妎偵傛偭偰偲傜偊傜傟偨奜奅偺帠暔偼丄偦偺庡懱偑偳偺傛偆偵堄枴偯偗傪峴偭偰偄傞偐偵傛偭偰堘偭偰偲傜偊傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲傪柧妋偵偟偨偄偨傔偵嫮挷偟偨傕偺偱偁傞丅偙傟偼丄傕偭偲嬶懱揑偵弎傋傟偽師偺傛偆側応柺偱廳梫偲側偭偰偔傞丅

丂椺偊偽丄娭傢傝庤偑僑儖僼儃乕儖偲嬻偒娛傪憡庤偺慜偵弌偟偨偲偡傞丅偦偺帪丄弌偝傟偨憡庤偼丄僑儖僼儃乕儖傪嬻偒娛偵擖傟偨傜乽傢偐偭偰偄傞乿偲昡壙偝傟丄堎側傞偙偲傪偟偨傜乽傢偐偭偰偄側偄乿偲偝傟傞偙偲偑乽嫵堢乿傗乽孭楙乿偲徧偝傟傞娭傢傝崌偄偺拞偱偼擔忢揑偵側偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄娭傢傝庤偺巚榝偑偳偆偱偁傟丄弌偝傟偨憡庤偼壗傪傗偭偰傕婎杮揑偵偼帺桼偱偁傞偼偢偩丅

丂偙傟傪丄堄枴偯偗偲偄偆偙偲偱惍棟偡傟偽師偺傛偆偵側傞丅偡側傢偪丄僑儖僼儃乕儖傪嬻偒娛偵擖傟傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偨側傜偽丄偦傟偼丄偦偺庡懱偑偦偺僑儖僼儃乕儖偲嬻偒娛偵懳偟偰丄擖傟傞暔劅恖傟傞憡庤偺暔偲偄偆堄枴偯偗傪偟偨偲偄偆偙偲偩丅偦偟偰丄傕偟僑儖僼儃乕儖傪嬻偒娛偵擖傟側偐偭偨応崌偼丄偦傟偼丄偦傕偦傕偦偙偵僑儖僼儃乕儖傗嬻偒娛偲偄偆暔懱偑懚嵼偟偰偄傞偲偄偆偙偲傪庴梕偟側偐偭偨偐丄偦傟傜偵堘偆堄枴偯偗傪峴偭偨偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偁傞丅

丂偙偺偙偲傪偮偒偮傔偰偄偗偽丄憡庤偑壗傜偐偺堄枴偯偗傪奜奅偺帠暔偵偟偰偄傞尷傝忢偵壗偐傪傢偐偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄傑偟偰偦偆偟偨峴堊偵懳偟偰惓劅岆偲偄偆傛偆側尵偄曽傪偟偰傕柍堄枴側偺偱偁傝丄憡庤偑帺傜堄恾偟偨偙偲偲堘偆寢壥傪岆偭偰弌偟偨応崌埲奜偼丄婎杮揑偵岆傝偲偄偆傕偺偼側偄偺偱偁傞丅

丂偙傟偼丄傕偆彮偟恑傫偩抜奒偱尵偊偽丄偼偭偒傝偡傞偩傠偆丅偙傟傕偒傢傔偰僆乕僜僪僢僋僗側娭傢傝偲偟偰丄傑傞傗嶰妏丄巐妏偺宍偺斅傪摨偠宍忬偺寠偵擖傟傞偲偄偆傛偆側乽壽戣乿偱丄傑傞偺斅傪巐妏偺寠偵擖傟傛偆偲偟偨偲偟偰傕丄偦傟偼丄偦偺庡懱偑晅梌偟偨堄枴偵婎偯偄偰婲偙偝傟偨峴堊偱偁傞埲忋丄岆偭偰偄傞偲偼尵偊側偄偺偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄堄枴偲偄偆尵梩偼丄捠忢丄尵岅傗婰崋側偳偺傛偆偵丄徾挜婡擻偵傛偭偰攠夘偝傟偨堄枴偡傞傕偺偲堄枴偝傟傞傕偺偲偑懚嵼偡傞嬊柺傗丄偁傞偄偼丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偺応柺偱丄尵岅昞尰傗恎懱昞尰偵傛偭偰壗偐偑揱偊傜傟傞傛偆側嬊柺偱栤戣偲偝傟傞偙偲偑懡偄丅偩偑丄偙偙偱偼丄儃乕儖傪擖傟傞傕偺偟偰偲傜偊傞偲偄偆傛偆偵丄尰慜偟偰偄傞暔偵懳偟偰偁傞峴堊傪側偟偆傞傕偺偲偟偰偲傜偊傞偙偲傪堄枴傪晅梌偡傞偲偄偆傆偆偵弎傋偨丅偡側傢偪丄側偟偆傞峴堊偺撪梕偑堄枴偲側偭偰偄傞傢偗偱偁傞丅

偙偆偟偨峴堊偵傛傞懳徾偺堄枴偯偗偲偄偆敪憐偼丄偦傟傎偳摿暿側傕傔偱偼側偄丅偨偩偟丄偙偆偟偨帠懺傪徧偟偰堄枴偯偗偲屇傇偙偲偵偼丄媍榑偺梋抧偑偁傞偐傕偟傟側偄丅

丂椺偊偽丄俰.俰.僊僽僜儞偺傾僼僅乕僟儞僗偲偄偆峫偊曽偼丄偙偙偱専摙偟偰偄傞偙偲偵旕忢偵嬤偄傕偺傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟丄傾僼僅乕僟儞僗偲偄偆尵梩偼丄堄枴偲偄偆尵梩傎偳偵偼丄庡娤揑側僯儏傾儞僗傪敽偭偰偄側偄丅堄枴偲偄偆尵偄曽偱偼丄堄枴偼偁偔傑偱庡懱偺懁偵懏偡傞偺偵懳偟偰丄傾僼僅乕僟儞僗偲屇傋偽丄偦傟偼丄娐嫬偺拞偵懚嵼偡傞偲偄偆僯儏傾儞僗傪懷傃偰偔傞丅偙偆偟偨栤戣偵偮偄偰偺峫嶡偵偼丄杮峞偱偼偙傟埲忋棫偪擖傜側偄偙偲偵偡傞丅偨偩丄巹偲偟偰偼丄堦恖堦恖偺奜奅偵懳偡傞偲傜偊曽偺堘偄傪廳帇偟丄偐偮丄庡懱偺帺敪惈傗憂憿惈傪嫮挷偡傞偨傔偵丄堄枴偯偗偲偄偆尵偄曽傪偲傞偙偲偲偟偨偺偱偁傞丅

係丏嬻娫偺峔惉偵偮偄偰

丂擖傟傞偲偄偆峴堊偺惉棫偼丄庡懱偑嬻娫傪峔惉偟偰偄偔僾儘僙僗偵偍偄偰丄旕忢偵廳梫側愡栚偲側偭偰偄傞丅偦傟偼丄偡偱偵弎傋偰偒偨偙偲偩偑丄偙偙偱丄傕偆堦搙惍棟傪帋傒偨偄偲巚偆丅

丂側偍丄嬻娫偲偄偆偙偲傪偲傜偊傞榞慻傒偲偟偰丄偐偮偰巹偼丄巔惃宍惉偵娭偡傞嬻娫偲偟偰丄柺偲悅捈幉傪婎杮揑側梫慺偲偡傞巔惃嬻娫偲丄塣摦偺憖嶌惈偵娭偡傞嬻娫偲偟偰丄曽岦傗埵抲傗弴彉傪婎杮揑側梫慺偲偡傞憖嶌嬻娫偲傪採帵偟偨乮幠揷丄侾俋俉俆乯丅偙偙偱庢傝忋偘傞嬻娫偼丄偙偺憖嶌嬻娫偵娭偟偰偱偁傞丅側偍丄憖嶌嬻娫偵偼丄奜奅傪応偲偡傞憖嶌嬻娫偲恎懱傪応偲偡傞憖嶌嬻娫傪嬫暿偡傞昁梫偑偁傞偑丄偙偙偱偼丄奜奅傪応偲偡傞憖嶌嬻娫偵偮偄偰榑偠傞丅

乮侾乯怗塣摦姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫偐傜塣摦偵愭棫偮姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫傊

丂傑偢丄嵟弶偵丄偙偺擖傟傞偲偄偆峴堊偺惉棫偑嬻娫偺峔惉偺僾儘僙僗偵偍偄偰偳偺傛偆側愡栚偲側偭偰偄傞偐偵偮偄偰丄旕忢偵戝傑偐側峔恾偼埲壓偺傛偆偵側傞丅

丂偡側傢偪丄擖傟傞峴堊偺惉棫埲慜偵峔惉偝傟偰偄偨嬻娫偲偄偆偺偼丄塣摦偡傞偙偲偵敽偭偰惗偢傞怗塣摦姶妎偵傛偭偰丄奜奅偺懳徾偺嬻娫揑娭學傪偲傜偊傞偙偲偑拞怱偲側偭偰偄偨悽奅偱丄塣摦偲嬫暿偝傟傞姶妎乮帇妎傗怗妎乯偼丄偙偆偟偨怗塣摦姶妎傪拞怱偲偟偰峔惉偝傟偨嬻娫偺拞偱偼塣摦偺偒偭偐偗傗敊慠偲偟偨曽岦偺梊應偲偄偆摥偒傪帩偮偺傒偱偁傞丅偲偙傠偑丄擖傟傞偲偄偆峴堊偺惉棫偵敽偭偰丄塣摦偲偼嬫暿偝傟偨姶妎偑嬻娫偺峔惉偵壥偨偡栶妱偑戝偒偔側偭偰偄偔丅

丂傕偪傠傫丄帇妎傗怗妎偼偡偱偵偙偆偟偨抜奒傑偱偵丄塣摦偲偼暿偵偨偔偝傫偺奜奅偺帠暔傪庴梕偟偰丄偦偺姶妎揑側報徾偵懳偟偰椺偊偽偦傟偵敽偆姶忣側偳偵傛偭偰條乆側堄枴傪晅梌偟偰偍傝丄偦傟偼旕忢偵暋嶨側悽奅傪嶌傝忋偘偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄嬻娫揑側娭學偲偄偆偙偲偵偩偗尷偭偰尵偊偽丄偦傟傜偼丄旕忢偵枹暘壔側傑傑側偺偱偁傞丅偁偔傑偱丄偦偆偟偨姶妎揑側報徾傪嬻娫揑偵娭學偯偗偰偄偔偨傔偵偼丄峴堊偺拞偱娭學偯偗傜傟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅

乮俀乯嬻娫偺峔惉偺摴嬝

丂師偵丄嬻娫偺峔惉偺摴嬝偵偮偄偰丄惍棟偟偨偄丅

嘆怗塣摦姶妎傪拞怱偵峔惉偝傟傞嬻娫傑偢丄塣摦偲晄壜暘偵惗偢傞怗塣摦姶妎偵傛偭偰峔惉偝傟傞嬻娫偑丄嬻娫峔惉偺拞怱偵側傞抜奒偵偮偄偰惍棟偡傞丅

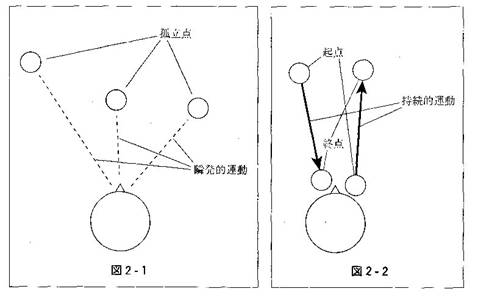

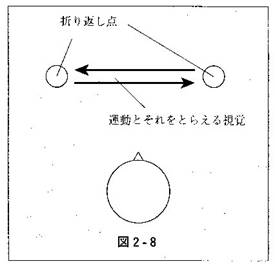

侾乯偨偨偔丄傆傞側偳偺弖敪揑側塣摦傪捠偟偰偄偔偮偐偺嫆揰偑庤傕偲偺悈暯柺偵嶌傜傟傞偑偦傟偧傟偺嫆揰偼屒棫偟偰偍傝丄嬻娫揑側堄枴偱憡屳偵娭學偯偗傜傟傞偙偲偼側偄丅乮恾俀亅侾乯

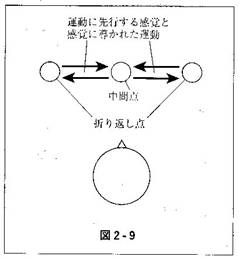

俀乯朹偵増偭偰偸偒偲偭偨傝峚偵偦偭偰妸傜偣傞傛偆側奜奅偺懳徾偑帩偭偰偄傞掞峈偵増偭偨帩懕揑挷愡傪敽偭偨塣摦傪捠偟偰丄塣摦偺婲揰偲廔揰媦傃偦偺娫偺曽岦偲偄偆娭學偑惗傑傟傞丅偙偺帪丄婲揰偲廔揰偺偄偢傟偐堦曽偑庤傕偲嬤偔偵偁傝丄婲揰偲廔揰偺娫偺曽岦偼丄婲揰偑庤傕偲偵偁傞応崌偼廔揰偵岦偐偭偰墦怱揑側曽岦偵側傝丄廔揰偑庤傕偲偵偁傞応崌偼廔揰偵岦偐偭偰媮怱揑側曽岦偵側傞丅乮恾俀亅俀乯

丂

俁乯俀偺塣摦偑廮擃惈傪憹偡偲婲揰偲廔揰偑塣摦偵傛偭偰偮側偑傟偨墦怱揑側曽岦傗媮怱揑側曽岦偼丄偦傟偧傟庤尦傪拞怱偲偟偨180亱偺曻幩慄偱昞偣傞傛偆側嬻娫傊偲峀偑偭偰偄偔丅乮恾俀亅俁乯

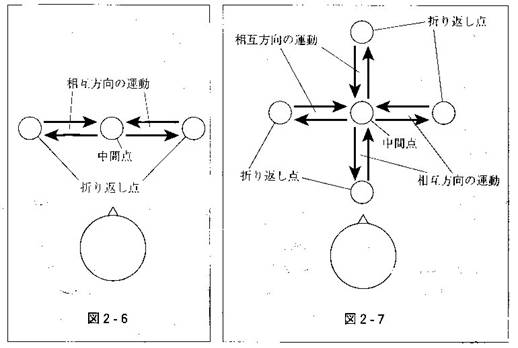

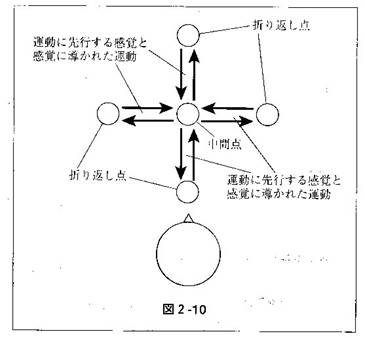

係乯俁偵偍偄偰丄庤傕偲偵拞怱壔偟偰偄偨婲揰側偄偟廔揰偑丄斢拞怱壔偝傟偰奜偵弌傞偙偲偵傛偭偰丄嵍塃偵戙昞偝傟傞傛偆側擟堄偺擇偮偺婲揰偲廔揰偲丄塣摦偵傛偭偰偮側偑傟傞偦偺娫偺曽岦偲偄偆傕偺偑惗傑傟傞丅偨偩偟丄婲揰偲廔揰偺栶妱偑屌掕揑偱偁傞偨傔丄偙偺曽岦偼堦曽捠峴偱偁傞丅乮恾俀亅係乯

俆乯係偵偍偄偰丄堦曽捠峴偱偁偭偨塣摦偑墲暅塣摦偵敪揥偡傞偙偲傪捠偠偰丄婲揰偲廔揰偲偟偰屌掕壔偝傟偰偄偨椉抂偺擇揰偺栶妱偑憡懳壔偝傟偰丄擇揰偲偦偺娫偺憡屳揑側曽岦偑惗傑傟傞丅乮恾俀亅俆乯

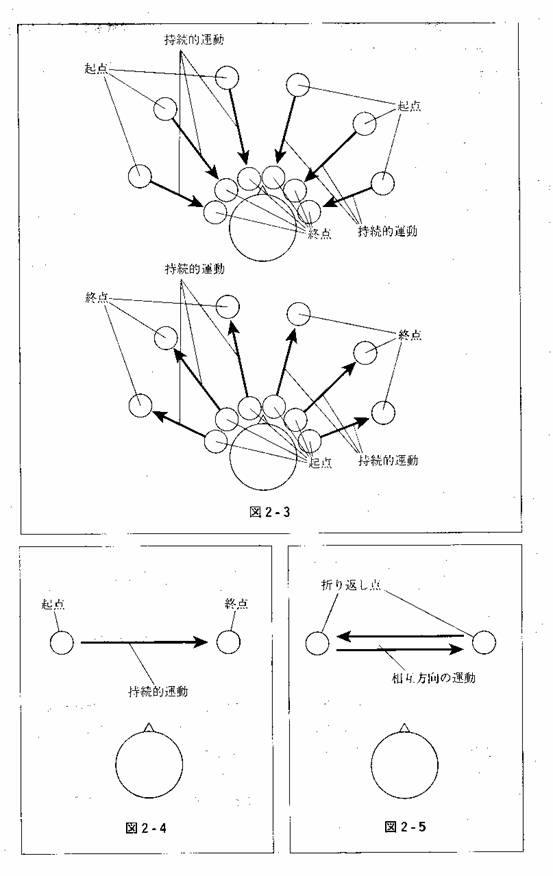

俇乯偮偐傫偩暔傪栚揑偺応強偵帩偭偰偄偔偲偄偆塣摦偱庤扵傝揑偵栚揑偺応強傪扵傝偁偰傞偲偄偆帪丄塣摦偺廔揰偼丄墲暅塣摦偺愜傝曉偟揰傪椉抂偲偡傞慄暘偺拞栤揰偲偄偆惈奿傪懷傃傞偙偲偲側傞丅偙偺拞栤揰偼丄椉抂偐傜偺憡斀偡傞擇偮偺曽岦偵傛偭偰婯掕偝傟偨傕偺偱偁傞丅側偍丄偙偺抜奒偱帇妎偑塣摦傪摫偔傛偆偵側傞応崌傕懡偔丄偦偺応崌偵偼丄師崁偺俋偱弎傋傞嬻娫偲偄偆偙偲偵側傞丅乮恾俀亅俇乯

俈乯俇偵偍偄偰丄慄暘偺椉抂偲偟偰堦師尦揑偱偁偭偨傕偺偑丄慜屻堦嵍塃乮悈暯柺乯丄忋壓堦嵍塃乮懳柺偡傞悅捈柺乯丄慜屻堦忋壓乮懳柺偡傞悅捈柺偵捈岎偡傞悅捈柺乯偲偄偆擇杮偺慄暘偺岎揰偵戙昞偝傟傞傛偆側擇師尦揑側傕偺傊偲敪揥偡傞丅乮恾俀亅俈乯

嘇塣摦偵愭峴偡傞姶妎偵傛傞嬻娫偺峔惉偺巒傑傝

俉乯俆偵偍偄偰丄塣摦偵傛偭偰偮側偑傟偰偄偨擇揰偺擟堄偺揰偑丄塣摦傪偲傜偊傞帇妎偵傛偭偰傕偮側偑傟傞傛偆偵側傞丅偨偩偟丄怗妎偵偍偄偰偼丄偙偆偟偨夁掱偼柧妋偵偼懚嵼偟偵偔偄丅偙傟偼丄塣摦偵愭棫偮姶妎偵傛傞嬻娫偺峔惉傊偺夁搉揑側抜奒偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅乮恾俀亅俉乯丂

丂丂

俋乯偮偐傫偩暔傪栚揑偺応強偵塣傇偙偲偺拞偱丄塣摦偵愭峴偡傞帇妎偵傛偭偰塣摦偑摫偐傟傞傛偆偵側傞偙偲傪捠偟偰師偺傛偆側娭學偑惗傑傟傞丅

偡側傢偪擇塣摦偺廔揰偼丄墲暅塣摦偺愜傝曉偟揰傪椉抂偲偡傞慄暘偺拞栤揰偲偟偰丄偦偺椉抂偐傜偺憡斀偡傞曽岦偵傛偭偰婯掕偝傟傞傛偆偵側傞丅偦偟偰丄偙偺椉抂傗拞娫揰傪偮側偄偱偄傞傕偺偼丄塣摦偵愭棫偮姶妎偱偁傝丄塣摦偼偙偆偟偨姶妎偵傛偭偰梊應偝傟偨婳愓傪側偧傞傛偆偵偟偰憡斀偡傞曽岦偵傛傞婯惂傪庴偗側偑傜丄廔揰傊偲払偡傞偙偲偵側傞丅側偍丄俉偵偍偄偰偼丄姶妎偼帇妎傪堄枴偟偨偑丄偙偙偱偼丄帇妎偲丄塣摦偲偼嬫暿偝傟偨怗妎偲偑偲傕偵偙偆偟偨嬻娫偺峔惉偵娭傢偭偰偄傞丅側偍丄帇妎偲怗妎偲偱偼丄偙偆偟偨夁掱偺弌尰偺巇曽偵堘偄偼偁傞偲偄偆偙偲偼丄偡偱偵弎傋偨捠傝偱偁傞丅乮恾俀亅俋乯

丂丂丂

丂丂丂

侾侽乯俋偺娭學偼丄堦師尦揑側傕偺偱偁偭偨偑丄塣摦偺廔揰偑丄慜屻劅嵍塃乮悈暯柺乯丄慜屻堦忋壓乮懳柺偡傞悅捈柺乯丄慜屻劅忋壓乮懳柺偡傞悅捈柺偵捈岎偡傞悅捈柺乯偲偄偆俀杮偺慄暘偺岎揰偲偟偰擇師尦揑側傕偺傊偲敪揥偡傞丅乮恾俀亅侾侽乯

丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂

曗榑丗帇妎偲塣摦傪攠夘偡傞傕偺帇妎偑庤偺塣摦傪摫偔偲偄偆偙偲傪杮榑偱偼孞傝曉偟弎傋偰偒偨偑丄帇妎偵傛偭偰偲傜偊傜傟傞傕偺偲庤偺塣摦偲偼丄偦偺傑傑偱偼寢傃偮偐側偄丅帇妎憸偼偁偔傑偱擇師尦偺塮憸偱偁傝丄庤偺塣摦偼嶰師尦偵偍偗傞傕偺偱偁偭偰丄椉幰偼旕忢偵堎側偭偨傕偺偱偁傞丅偦傟偵懳偟偰丄巹偨偪偼丄嶰師尦嬻娫偺嵗昗宯偺傛偆側攠夘傪抲偔偙偲偵傛偭偰椉幰傪娭

學偯偗偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅偡側傢偪丄栚偱尒偨傕偺傪忋壓傗嵍塃丄墱峴偒丄偝傜偵偼墦嬤側偳偺嫍棧偲偄偆嬻娫娭學偲偟偰堄枴偯偗丄庤偺摦偒偵偮偄偰傕摨條偺嬻娫娭學偺堄枴偯偗傪梌偊傞偙偲偵傛偭偰丄傕偲傕偲偼帡偰旕側傞帇妎憸偲庤偺塣摦傪偮側偖偲偄偆傛偆偵偱偁傞丅

丂偟偐偟丄偙偆偟偨攠夘偲側傝偆傞悈弨偺嬻娫偼丄傑偝偵擖傟傞偲偄偆峴堊偺惉棫偵傛偭偰傛偆傗偔峔惉偺弿偵偮偔傕偺偱偁傞偲尵偆偙偲偑偱偒丄偙偙偱偼丄偦傟偵愭棫偮攠夘偵偮偄偰柧傜偐偵偟偰偍偔昁梫偑偁傞偩傠偆丅乮傑偨丄巹偨偪偺帇妎偲塣摦傕昁偢偟傕偦偺傛偆側嬻娫偵偺傒攠夘偝傟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅乯

丂偙偙偱偼丄偦偺攠夘偲偟偰帇妎憸偲塣摦偲偺懳墳娭學偺惉棫偲偄偆偙偲傪採帵偟偨偄偲巚偆丅偙傟偼丄尒曽偵傛傟偽偄傢備傞楢崌偲屇偽傟傞僾儘僙僗偲傎傏廳側傝崌偆傕偺偲側傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄楢崌偲偄偆僾儘僙僗偑旕忢偵庡懱偵偲偭偰庴摦揑側僾儘僙僗偱偁傞偺偵懳偟偰丄偙偙偱偼丄庡懱帺恎偑妶摦傪捠偟偰偦偺懳墳娭學傪嶌傝忋偘偰偄傞偙偲傪戝愗偵偟偨偄偲巚偆丅

丂庤偺塣摦偲帇妎偼丄偙偆偟偨偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞埲慜偵丄暔偵摓払偡傞塣摦傗暔傪憖嶌偡傞塣摦偵偍偄偰丄帇妎偑庤偺塣摦傪偲傜偊傞偲偄偆偐偨偪偱娭學傪傕偭偰偄傞丅偙偺偲偒丄庤偺塣摦偺曽岦傗堏摦嫍棧側偳偵偮偄偰堄恾揑偵挷愡偟嬫暿偡傞偙偲偑偱偒傞帪丄偦偺傛偆側庤偺塣摦偺挷愡偺偪偑偄偵傛偭偰惗傑傟傞條乆側庤偺塣摦偺帇妎憸傪帇妎偑嬫暿偟偰偲傜偊丄偦偺椉幰偺栤偵懳墳娭學偑宍惉偝傟傞側傜偽丄偦偙偵帇妎偑庤偺塣摦偵傛偭偰堄枴偯偗傜傟傞偲偄偆偙偲偑婲偙偭偰偔傞丅椺偊偽丄塃慜曽偵怢偽偡偲偄偆庤偺塣摦偑婲偙傞帪丄偦偺塣摦傪帇妎偵傛偭偰偲傜偊傞偙偲偱丄偦偺帇妎憸偼塃慜曽傊偺塣摦偲偄偆堄枴撪梕傪帩偮傛偆偵側傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

丂庤偺塣摦偺帇妎憸偵懳偟偰庤偺塣摦撪梕偑堄枴偲偟偰晅梌偝傟傞偲偄偆偙偺僾儘僙僗偼丄堦嫇偵丄偐偮擇懳堦懳墳偺傛偆偵惗傑傟傞偲偄偆傛傝傕丄斀暅偺拞偱丄偟偐傕偄偔偮偐偺帇妎憸傗塣摦撪梕偑憡屳偵娭楢傪帩偪崌偄側偑傜丄偦偺娭楢偟偨梫慺栤傪楢懕揑偵曄壔偝偣傞偙偲偵傛偭偰宯楍揑偵娭學偯偗側偑傜丄惗傑傟偰偔傞偲峫偊傜傟傞丅偮傑傝丄塃慜曽丄惓柺丄掕懃曽偲偄偭偨曽岦傪楢懕揑偵曄壔偝偣傞拞偱丄偦傟偵懳墳偟偰婲偙偭偰偔傞庤偺塣摦撪梕傪帇妎憸偺堄枴偲偟偰晅梌偟偰偄偔偺偱偁傞丅傑偨丄偙偆偟偨楢懕揑側曄壔傪惗傒弌偡僾儘僙僗偼丄堄恾揑側斀暅偲偟偰尰傟傞傕偺偱偁傞偑丄偙傟偼丄弞娐斀墳偲偟偰僺傾僕僃側偳偑嫮挷偟偰偒偨偙偲偵徠墳偡傞傕偺偲尵偄偆傞偩傠偆丅

丂偙偆偟偰丄帇妎憸偺堄枴撪梕偲偟偰丄巔惃側偳偺挷惍傕娷傔偨塣摦挷愡偵娭偡傞撪梕偑晅梌偝傟傞偲丄帇妎憸偑塣摦傪摫偔偺偵昁梫側忦審偺堦偮偑惍偭偨偙偲偵側傞丅偨偩偟偙偙偱偼偁偔傑偱傑偩塣摦偺曽偑愭峴偟偰偄傞偺偱偁傝丄偙偙偱惉棫偟偰偄傞偺偼帇妎憸偲塣摦偲偺寢傃晅偒偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺師偺僾儘僙僗偲偟偰偁偘傜傟傞偺偑丄愭偵弎傋偨丄栚揑偺寠傗梕婍偲庤側偄偟庤偵偮偐傫偱偄傞暔偲傪摨帪揑偵庴梕偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄嬶懱揑偵偼椉幰偺娫偱帇慄傪堏偟懼偊傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅

丂偦偟偰丄偙偙偱傕帇慄傪堏偟懼偊傞偙偲偑偄偐偵偟偰塣摦偺庤妡偐傝傪梌偊傞偐偲偄偆攠夘偺栤戣偑弌偰偔傞偙偲偵側傞丅

丂帇慄偺堏偟懼偊偺巒傑傝偼丄庤偺塣摦傪帇妎偑偲傜偊傞偙偲偑堄恾揑偵斀暅偝傟傞拞偱丄庤偺塣摦偑栚揑偺応強偵愙嬤偟偨帪偵椉幰偑傎傏摨帪偵尒偊傞偲偙傠偐傜丄偟偩偄偵塣摦傛傝傕愭峴偟偰栚揑偺応強傊偲帇慄偑堏傝丄偝傜偵丄傕偆堦搙丄塣摦偡傞庤傊偲帇慄偑栠偭偰偔傞偙偲偵側傞丅偙偆偟偨帇慄偺堏偟懼偊偼丄偙偺帪揰偱偼昁偢偟傕庤偺塣摦偺挷惍偵帒偡傞偲偙傠偑偁傞傢偗偱偼側偄偺偱丄偙偺帇慄偺堏偟懼偊偑惗傑傟偰偔傞偺偼丄弮悎偵帇妎偺懁偺嫽枴偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂偦傟偱偼丄偄偐偵偟偰丄偙偆偟偨帇慄偺堏偟懼偊偑庤偺塣摦偵塭嬁傪偍傛傏偡偙偲偵側傞偺偩傠偆偐丅帇慄偺堏偟懼偊偼丄傕偟偦傟偑丄堦曽岦偺扨敪揑側傕偺偩偭偨傜丄偦傟偼庤偲栚揑偺応強偺擇幰偩偗傪屒棫揑偵晜偐傃忋偑傜偣傞偩偗偱丄偦偙偵偼擇幰偺嬻娫揑娭學偼惗傑傟側偄丅偟偐偟丄帇慄偺堏偟懼偊偑擇偮偺揰傪憃曽岦揑偵斀暅偝傟傞帪丄偦偙偵偼擇偮偺揰偲偦偺娫偲偟偰晜偐傃忋偑偭偰偔傞偲尵偊傛偆丅偦偟偰丄偍偦傜偔偙偺擇揰偺栤傪偮側偖庤偺塣摦偑幚嵺偵婲偙傞偙偲傪帇妎偱偲傜偊傞偲偙傠偐傜丄塣摦偑婲偙傞慜偵偲傜偊傜傟傞擇揰偲偦偺娫偺帇妎憸偲塣摦偲偺栤偵懳墳娭學偑惗傑傟丄擇揰偲偦偺娫偺帇妎憸偑丄丏塣摦傪曽岦偵娭偟偰摫偔偙偲偵側傞偲峫偊傜傟傞丅埲忋丄暔傊偺懳徾傊偺摓払傗懳徾偺憖嶌偲偄偆塣摦偵偍偄偰丄塣摦傪挷愡偡傞帇妎偺摥偒偑偄偐偵惉棫偡傞偐偵偮偄偰丄壖愢揑偵専摙偟偰偒偨丅偙偆偟偨僾儘僙僗傪宱偰丄杮榑偱弎傋偰偒偨丄偮偐傫偩暔傪堏摦偡傞塣摦偵偍偗傞帇妎偺挷愡傊偲偮側偑偭偰偄偔偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅

嶲峫暥專

幠揷曐擵丂侾俋俉俆乽廳搙丒廳暋忈奞帣偺嫵堢偵娭偡傞婎慴揑峫嶡劅恖娫峴摦偺惉傝棫偪偺尨揰偵棫偪曉偭偰劅乿搶嫗戝妛嫵堢妛晹婭梫戞俀俆姫

幠揷曐擵丂侾俋俋俁乽懳徾暔偺嬻娫揑側娭學偯偗傊偺摴掱乿殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫戞俀俉崋

幠揷曐擵丂侾俋俋係乽懳徾暔偺嬻娫揑側娭學偯偗傊偺摴掱偦偺俀劅廔揰偺忬懺偺妋擣偲愭庢傝偺朑夎乿殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫戞俀俋崋劅