対象物の空間的な関係づけへの道程

柴田保之

目 次

はじめに

《1》対象物の空間的な関係づけへ向かう様々な運動の発展の姿

1.操作的運動の発展

(1)すべらせる運動の発展

(ア)スライディングブロックからスライド式のはめ板へ

(イ)スライド式はめ板の縁の手がかりを減らしていく過程

(ウ)縁の手がかりのないはめ板

(2)放す運動の発展(ア)放れるから意図的に放すへ

(イ)空間的な手がかりをもとに放す

(ウ)繰り返し放す

2.取得的運動の発展

(1)抜けた状態の確認

(2)もう一度戻すという運動の芽生え

3.到達的運動の発展

(1)たどっていく到達的運動

(2)空中に手を伸ばしていく到達的運動

《Ⅱ》二つの対象の成立とそれを基礎づける空間の構成

1.独立した二つの対象の構成

2.空間の構成

《Ⅲ》感覚による運動の空間的な先取りの成立の過程

1.感覚と運動の関係をめぐって

2.感覚が運動に関与していく過程

(1)運動にきっかけを与えたり、漠然とした方向づけを与えたりする感覚

(2)遂行中の運動を受容する感覚

(3)空間的な関係を先取りする感覚への発展

おわりに

はじめに

本稿で検討したいのは、ある物を、穴や容器の中に入れるという行為に代表されるような、二つの対象物を関係づけるという操作が生まれるにいたる過程とその諸条件についてである。こうした容器と物の関係というのは、発達心理学の諸研究の中で従来より様々な検討が加えられている行為であるが、本稿では、障害の重い子どもたちとの実践的なかかわり合いの事実に基づきつつ、考察を深めていくことにしたい。

二つの対象の関係づけを代表するものとしてある物を穴や容器に入れるという行為をあげたが、これまで述べてきた棒から輪を抜き取るような運動にも、棒と輪というように二つの対象が存在しており、その間の関係を処理しているということもできる。だが、抜き取るという運動においては、棒は、輪に対して働きかけた際に、抵抗感として返ってくるものとして存在しており、棒そのものが対象化されているわけではない。輪と棒は、言わば図と地のような関係にあると言ってもよいだろう。ところが、物を入れるという行為においては、入れる物と、入れる穴というのは、空間的に隔たっており、その両者が対象化されることが前提として要請される運動である。そして、そうした二つの物を対象化し、一方を他方にある運動によって関係づけるということは、その両者の空間的な隔たりを関係づけるということを意味しており、ここに感覚による運動の空間的な先取りという新しい感覚の使い方が必要となってくるのである(一般には感覚と運動の協応と呼ばれている事態である)。

ところで、この感覚による運動の先取りの出現は、その感覚が視覚なのか触覚なのかということを含めて、一人一人の子どもによって、個性的な過程を経ると考えられる。したがって、その出現の時点で、その子どもの運動がどのような高次化を遂げているかということは、一人一人の子どもによって異なっていると言ってもよいだろう。そして、障害を持たない子どもたちの発達の過程に対して、障害が重いためにこうした感覚による運動の先取りが出現する以前の状況を長い期間経験する子どもたちにおいては、感覚による運動の先取りを伴わない運動が、独自の高次化、精緻化を遂げる可能性が高いと言えるということを十分に考慮しておく必要がある。そして、本稿では、運動が、感覚による先取りを伴わない状況でどこまで発展することができるかということをぎりぎりのところまで追求するところから考察を始めたいと思う。

《1》対象物の空間的な関係づけへ向かう様々な運動の発展の姿

前稿(1992c)及び前々稿(1991)では、手の操作を、取得的運動、操作的運動、到達的運動というように区別し、考察を進めてきたが、本稿においても、これらの運動がどのようにして、二つの対象の関係づけへと発展していくかについて見ていくことから始めることにしよう。

1.操作的運動の発展

(1)すべらせる運動の発展

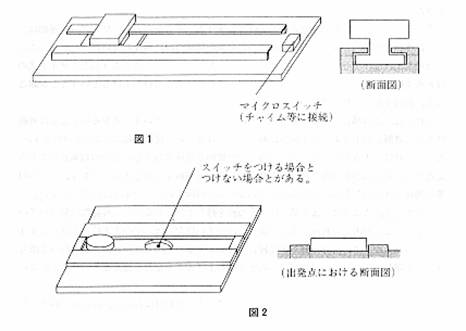

操作的運動とは、音や光などの結果を得るために対象に働きかける運動のことであったが、前稿で述べた操作的運動は、運動の起点と終点の間が、図lのようなスライディングブロックの教材に代表されるように、溝の縁に沿ったある1方向ないしその逆方向にのみ運動が可能というような状況のもとでの運動であった。しかも、運動を実際に起こす前に、あらかじめ、終点の方向や位置が、視覚や触覚を通して先取り的に受容されているのではなく、実際に運動を起こし始めてから受容される運動感覚を通して、その終点の方向が示されるというものであった。

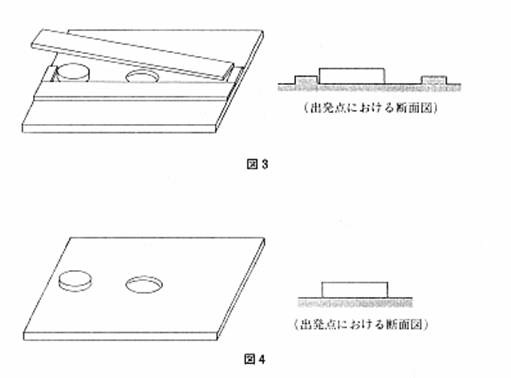

こうした操作的運動の発展としてあげられるのは、一つは、起点と終点との間の抵抗の状態の変化である。これは、図1のスライディングブロックの場合のような状況から、図2のようなスライド式のまるのはめ板のように、上に持ち上げるということができるという条件が加わっても、縁に沿って運動を起こしていくというものや、図3のような縁の手がかりがしだいに少なくなっていくものを経て、図4のような教材へと発展していくというものである。その断面図も合わせて示しておくことにする。

(ア)スライディングブロックからスライド式のはめ板へ

まず、スライディングブロックに代表されるような抵抗の状態から、スライド式のはめ板における抵抗の状態への変化について考えることにしよう。

スライド式はめ板においては、スライディングブロックの場合と異なり、上に持ち上げられるにもかかわらず、水平の底面と縁にはさまれた溝に沿って運動を起こすというものである。なお、この溝の方向に関しては、前稿で詳述したように、手もとに対して求心的、あるいは遠心的という方向から、左右に代表されるような任意の2点をつないだ方向まで、その子の運動の起こし方の原則に応じて、様々な状況がありうると考えられることをつけ加えておきたい。

ところで、まるの板をいったん持ち上げてしまうと、そこからもとに戻すという運動は、まさに本稿で問題にしようとしている二つの対象の関係づけに地ならないわけだから、ここでは持ち上げない場合に関してのみ問題になる。したがって、ここでこうしたスライド式のはめ板を問題にしうるのは、何らかの理由で、その板をあえて持ち上げるということが起こらず、板は下向きに軽く押しつけられているからである。

それでは、この場合、まるの板を持ち上げることができるということをその子どもは可能性として理解した上であえて下向きに軽く押しつけるという運動を起こしているのだろうか。だが、それは、まるの板と穴のあいた板とが空間的な意味で独立した二つの対象としてとらえた上で、その二つを分離させるかさせないかという判断を必要とするのであり、二つの対象の関係づけというものがまだ成立していないこの段階では、そのようには考えにくい。

したがって、ここでは、まず第一に、その板を持ち上げられるという可能性に気づいていないということが考えられる。もっと握りこみやすい物ならば、そのまま持ち上げてしまうと考えられるが、この場合、軽く下に押しつけるような力を加えながら面と縁に沿って滑らせていく運動が起こりやすいために、あえて持ち上げるような力を加えるということがないのである。

だが、そのためには、スライディングブロックのような教材において、あらかじめそうした操作に十分習熟している必要がある。スライディングブロックの場合、軽く上に持ち上げるような力を加えつつ方向を探っても、軽く下に押しつけるような力を加えつつ方向を探っても、どちらでもよかったわけであり、より初期的な段階ではむしろ持ち上げるような力を加える方が起こりやすいということを考えれば、このように軽く下に押しつけるという運動が起こるようになるということは、水平面の上を滑らせるということが、優先的な意味を持ち始めたということになると言える。

第二に考えられることとしては、持ち上げることによって、一気に運動の手がかりが失われでしまうために、あえて持ち上げないということをあげることができよう。ここで述べているような運動の力を調節し運動を方向づける場合には、運動に伴って生ずる運動感覚という触覚的な実感の果たす役割がきわめて大きいのであり、力が調節され方向づけを持った運動を起こすためには、たえず何かに接触している抵抗感が必要なのだが、持ち上げてしまうことによってそうした手がかりが一切失われてしまうことになるのである。したがって、実際に持ち上げてしまってそれに気づいて(ただしこの場合、独りではもとに戻れない)、しだいに持ち上げなくなっていったり、あるいは、まるの板に触れて小さな力を加えた時に、その抵抗感の中に、持ち上げると手がかりが失われるということが読み取られて、持ち上げることをしないという場合も少なくないようである。

ところで、第一の場合であれ、第二の場合であれ、問題になっている操作(すなわち軽く持ち上げるようにしたり軽く押しつけたりするというような操作を、単に手の運動の問題と考えるなら、単なる運動方向の違いであって、その違いが子ども自身にとって持つ意味の大きさが理解されにくいかもしれない。だが、こうした二つの操作の意味の違いは、単に手の運動の問題にとどまるのではない。まず、二つの操作の違いは、姿勢のバランスの問題と深い関係があり、いささか誇張した言い方をすれば、持ち上げるというのは、後方に倒れそうな上体を、つかまって支えるというような意味合いをはらんでおり、一方、押しつけるというのは、前方に倒れそうな上体を、よりかかるようにして支えるという意味合いをはらんでいると言うことができる。実際には、こうした上体の動きが目に見えるような場合ばかりとは限らないが、このようなこの二つの操作には、そうしたものが潜在的にはらまれていると考えられ、この二つの操作の意味の違いが、全身の姿勢のバランスの問題と関係した大きなものであることがわかるのである。

なお、このような抵抗感の中に方向性を読み取っていくような外界の受け止め方が、対象の関係づけという操作が生まれる前に成立するためには、そうした要素を含んだ外界との十分な相互交渉が前提となっているという、ことを断っておかなければならない。実際、こうしモンた段階に対応する乳児の発達研究の中では・対象の関係づけの操作が生まれる前にこうしたスライド式のはめ板に対応するような事実は、私の知る限りでは見られないが、私たちの実践研究においては、そうした事実にいくつも出会ってきているのである(柴田、1989、遠藤、1993)。

(イ)スライド式はめ板の縁の手がかりを減らしていく過程

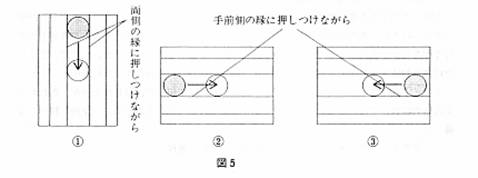

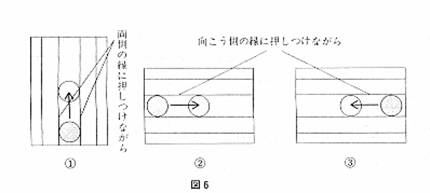

次に、しだいに縁の手がかりを減らすことについて考えていきたい。だが、その前に、両側にある縁をどのように利用して方向を読み取るかということについて、もう一度見てみることにしたい。なぜなら、運動の方向に関するどのような原則を用いているかということをいったん整理してからでないと、縁の手がかりを少なくしていくことの意味を考えていくことができないからである。先にも述べたが、こうしたスライド式のはめ板をどのような空間的な原則を用いて解決しているかということについては、手もとへ向かうという求心的方向の原則、反対に手もとから遠ざかるという遠心的原則、さらに、手もとにはとらわれず、左右方向に代表されるような水平面上の任意の2点を、縁にはさまれた溝がもたらすような直線状の抵抗感を手がかりをもとにつなぐという原則などを上げることができる(これらの空間的な原則の問題については、スライディングブロッタに代表される運動に関して、前稿で詳述した)。こうしたそれぞれの原則が、様々な縁の提示方向において適用される時、それぞれ縁の利用のされ方は微妙に異なる。

まず、求心的方向の原則が働く時について見てみると、図5の①のような方向の場合、両方の縁にかわるがわるまるの板を押しつけるような運動(目に見えないジグザグ運動と言ってもよいかもしれない)を起こして終点の方向を読み取りながら運動を調節していると考えられ、また、図5の②や③のような方向の場合は、手もと側の縁に押しつけるようにして方向を読み取りながら運動を調節すると考えられる。遠心的方向の原則が働く時については、図6の①のような方向の場合、両方の縁に、図6の②、③のような方向の場合、向こう側の縁に押しつけるようにしていると言えるだろう。任意の2点を直線状の抵抗感をもとにつなぐような運動の場合は、手もとという絶対的な基準が相対的なものとなるので、どのような提示方向であれ、両側の縁にまるの板を押しつけるような運動を起こして、終点の方向を読み取りながら運動を調節していると言える。

遠心的、求心的方向の原則の場合は、正面方向の場合を除いていずれか-方の側の縁しか利用していないため、もう一方の縁は取り除いてもよいことになる。だが、これは、見た目には大きな変化であるように見えて、その子ども本人にとっては実質的な変化は特にないことになる。実は、こうした求心的あるいは遠心的方向の原則にもっぱら基づいて運動を起こしている場合、本質的に問題となるのは、こうした縁の手がかりを少なくすることではなく、手もとの絶対性を相対化して、任意の2点を結ぶ運動にいかにして発展させるかということなのである。実際、この考察が目指す異なる対象の関係づけという操作には、こうした任意の2点を結ぶ運動が前提として存在している必要があるのである。

このことから、縁の手がかりを少なくしていくという場合、問題になるのは、任意の2点を、直線状の抵抗感をもとにつなぐ運動ということになる。

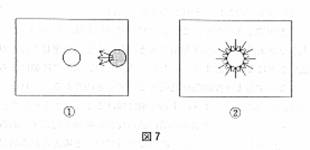

ところで、スライド式のはめ板の場合、ある方向に運動を続けていくとそのまま穴に入るという意味で、入れる運動は1種類の運動から構成されていたと言ってよい。ところが、縁の手がかりを少なくするという場合、穴に近づいていく運動と最終的に穴に向かう運動とを区別して考えなければならなくなる。なぜなら、例えば、縁の手がかりを全くなくした図4のような教材の場合、穴の方へ近づいていくという運動(図7①)における空間的な原則は、それまでと同じように、右から左へというものでよかった。しかし、いったん接近してからは、その時到達した場所から穴に向かった方向(図7②)に運動を起こさなければならないわけだが、それは、新しい空間的な原則を必要としてくるからである。

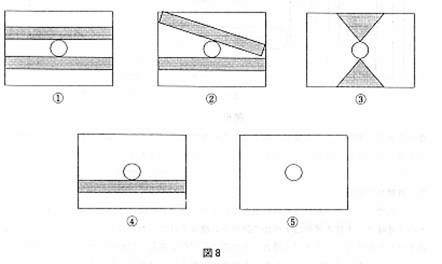

したがって、縁の手がかりをなくすにあたっては、まず、穴の方へ近づいていく部分についての手がかりを減らすことから始めなければならないということがわかる。こうしたことをもとに、あるかかわり合いの中で、図8に示すような順序で手がかりを減らしていくことができた(柴田、1992a、1992b)。もちろん、いろいろな場合が考えられるわけだが、ここではこの場合を取り上げることで、一般に縁の手がかりが減少することにかかわる基本的な問題点を扱うことができるだろう。

このような手がかりの減少は、具体的には次のような運動を必要とすることになる。すなわち、まず、一方の縁だけに沿っていくという運動である。これは、具体的な運動の軌跡としては、両側に縁がある場合の運動と同様なのだが、縁から離れてしまわないようにするということにおいて意図的な選択をもとにした運動なのである。次に、縁のないところから縁の手がかりまで運動を起こすというものである。ただし、この運動は、穴に向かう運動と明確に分化した運動というわけではなく、それと一体化した運動というふうに考えなければならない。なぜなら、縁に同かう運動が、それ自体分化し独立していて意図的に方向づけられた運動であるならば、それはすでにまるの板と縁という二つの対象の関係づけを含んでいるからである。

それでは、こうした運動はどのような調節の変化をもとに起こったのであろうか。まず、一方の縁だけに沿っていく運動について、例えば、右手で右から左へ運動を起こすという場合について見ることにしよう。この場合、まず、終点への方向は、右に傾いた上体をまっすぐに起こす、あるいはさらに左に傾けるというような姿勢のバランスの変化の中で作られる。しかし、それはまだ漢然とした方向性であるため、両側の縁の手がかりを利用する段階では、潜在的なジグザグ運動を起こし、両側の縁の抵抗に会うことを通して運動が方向づけられていたわけだが、縁の間が広がることによって、いったんそうしたジグザグ運動が顕在化することになる。これは、それが小さなうちは、そのまま全体として左方向の運動を起こしていくことができるのだが、このジグザグ運動は上体の前後のバランスと対応したもので、その大きさがある一定の限度を超えると、右から左への運動を導く姿勢のバランスの手がかりを乱すことになってしまう。したがって、このジグザグ運動による体の前後のバランスの変化を少なくするような調節が必要となってくるのである。それは、具体的には、上体を、わずかに、後ろに傾けるようにするか前に傾けるようにするかして、その変化をなくすということであり、これが、手前側の溝に沿いながら運動を起こす、あるいは向こう側の溝に沿いながら運動を起こすということにつながっていくと考えられるのである。

次に、縁のないところでの運動について、同じく右から左への運動を例に考えると、縁の抵抗が存在しないということは、運動を始める際に右から左という方向性に関する抵抗感の手がかりがないということを意味する。縁の抵抗があった時、縁の抵抗の感じは、右から左への方向性を生み出す手がかりとなっているということをこれまで述べてきたが、実は、それは、右から左への方向性を生み出す前に、手もとに向かう求心的な方向性や手もとから遠ざかる遠心的な方向性の原則を否定する役割を果たしていたのであり、したがって、縁の抵抗がないということは、こうした求心的な方向や遠心的な方向の運動を、いったんは生み出すことになる。つまり、まるの板を持った時、縁の抵抗感がないので、手前に引き寄せたり、向こう側へ押したりする運動が起こり、そこで縁にぶつかるということが起こるわけである。そして、いったん縁にぶつかることにより、そこで改めて上述した縁を利用した運動が起こることになるのである。だが、そのような縁にぶつかるまでの求心的ないし遠心的運動は、純粋に求心的ないし遠心的と言うよりも、いくらかは左方向へ向かう性格を帯びているということと、縁にぶつかるまでの運動とそれ以降の運動は、一応は区別される運動だが、明確に分化した運動をつないでいるというよりは、未分化な一まとまりの運動で、運動が繰り返されるほどその一体性は強まるということを合わせて考えるならば、縁の手がかりのない縁までの運動は、しだいに右から左の運動に変化していくと考えることができる(図9、①~③参照)。すなわち、縁の抵抗がなくても、右から左への運動を起こすことができるようになっていくのである。

なお、まるの板に手をかけてからどの方向に運動を起こすべきかということに関する手がかりは、あらかじめ目で穴を見るという運動に先立つ視覚やあらかじめ穴を触るという触覚的受容というものを、常識的には考えることができるわけだが、穴を見たり触ったりすることは、穴があるということの理解にはつながっても、方向や位置といった空間的な関係をとらえるには、それだけでは十分ではない。見る場合であれば、まるの板やそれを持つ手との見比べなどが必要であるし、触る場合であれば、受動的に穴に触れるのではなく能動的に穴を探すというようなことが必要となる。こうした視覚や触覚の感覚自体の運動は、これから問題にしようとしている関係づけの操作と本質的には同じものとなると言うことができるのであり、ここでは、まだ、そのような先取り的な感覚の使い方を想定することはむずかしいと言えるだろう。

ところで、手がかりをはずしていく中で、図8④のような教材の場合、穴の付近を通り過ぎてしまうということが起こりうる。この時、姿勢の傾きや運動の距離の感じから、すでに穴を通り過ぎているということを感じとるわけだが、そこで、続けて戻る運動を起こすということが必要となるのである。この戻る運動への切り換えが起こる地点で、仮に手もと側か、向こう側に縁が存在していなければ、反対の方向の運動が起こるよりも、手もとへの求心的運動か向こう側への遠心的運動のいずれかが起こりやすいと考えられ、穴から遠ざかってしまうと考えられるが、この縁の手がかりのおかげで、手前や向こう側への運動がいったん止められるため、そこで傾いた状態を戻すような姿勢の調節とともに、もとへ戻る運動が起こるのである。そして、こうしたことが繰り返される中から、求心的な運動や遠心的な運動ではなく、もとへ戻る運動が意図的に選択されるようになると考えられるのである。この運動は、その性格上、上述した穴へ接近していく運動の延長線上にある運動と考えられるが、すでに、単なる穴への接近ではなく、穴への接近とは区別される穴に入れるという運動と考えることもできる。こうした行き過ぎたら戻すという往復運動は、次に考察する手がかりのない状況での運動を考える際に、意図的な方向の切り換えを含んでいるということにおいて、重要な意味を持ってくるのである。

(ウ)縁の手がかりのないはめ板

次に、手がかりをなくし、平面上に穴だけが空いているという状況について考えていくことにしたい。なお、ここでは、まず、縁の手がかりが存在していた時と同じ場所に穴があるという場合から考えていくことにする。

(イ)において、終点の穴への接近と終点の穴へ入れるという運動とを区別したが、ここで必要となるのは、終点の穴へ板を接近させた後の、穴に入れるための運動である。図7のように、穴への接近が一方向であるのに対し、穴に入れるための運動は、穴に向かってあらゆる方向から向かうものでなければならない。したがって、この意味において、入れるための運動は新しい空間的な特性を持っていなければならないといえよう。

すなわち、穴への接近の運動の延長線上の運動によって穴に入らない場合、入らなかったということがわかったところで、いったんその接近の運動を止めて、新しい運動へ切り換えなければならない。(イ)の終わりで述べた往復運動における方向の切り換えもこの一つであると考えられる。ところが、縁の手がかりが存在する場合には、それは、往復運動になるのだが、手がかりがない状態では、新しい運動の方向は、切り換えを行う点と穴とをつなぐ方向でなければならず、それはその切り換え点の位置に応じて変化することになる。しかし、その切り換えるべき方向を示す触覚的な手がかりは与えられていないのである。

それでは、この切り換え点での方向の選択は、何を手がかりにして行われるのだろうか。一つは、ここでも姿勢の手がかりである。この場合、穴が真ん中にあるということは、上体の姿勢がほぼ垂直に起きた状態で板が穴にはいることと関係しており、姿勢が垂直になる方向に運動を起こすと考えられるのである。しかし、この姿勢の手がかりだけでは、穴に到達することができない。

ここで、確実な手がかりとして、どうしても必要となるのは、視覚ないし触覚による穴の位置の先取りである。しかし、その先取りが起こっていない時にはどのような方法があるのだろうか。

それは、小刻みな試行錯誤的運動を起こして穴を探すことである。それでは、この小刻みの運動はどのようにして生み出されるのだろうか。

まず、運動を大きな運動ではなく小刻みなものにするのは、姿勢の手がかりである。上体が垂直になるところに穴が存在するという理解をもとに、上体の傾きをほぼ垂直に保っておくということが起こり、その範囲内で起こる運動に限ることによって運動は小さくなるのである。

次に、この小さな運動の方向は、これまでの方向の原則に基づくわけだが、その原則とは、求心的─遠心的という縦の方向に関する原則と、右-左という横の方向に関する原則とであった。そして、この原則を組み合わせることにより、縦の往復運動や左右の往復運動、横から縦への運動、縦から横への運動などを作り出すことができるのである。ただし、どのような運動の組み合わせを作るかということについての手がかりはないため、あくまで試行錯誤的なものにとどまらざるをえないと考えられる。

ところで、このように、穴に入れるための試行錯誤的な小さな運動は、見方を変えれば、穴を探す触覚と運動的には類似していると考えられる。もちろん目的は、あくまでも、手に持った板を穴に入れるための運動であり、この運動が感覚として外界を受容して、それをもとに別の運動を導くことにはなっていない。しかし、こうした手の運動が、そのような触覚的な探索の基礎になるということは、十分考えられることである。

以上、穴の位置がそれまでの手がかりのあるものと同じ場所にある場合について、述べてきたが、これを穴が任意の場合について考えると、視覚ないし触覚による穴の位置の先取りがなければ、非常に困難な課題となる。したがって、ある任意の位置にある穴に対して板を入れるという課題については、別の機会に改めて論ずることにしたい。

(2)放す運動の発展

操作的運動の一つに、前稿までの考察ではほとんど触れてこなかったが、持った物を放すという運動がある。放すという運動は、いつのまにか手から放れるというところから始まるものだが、これが放すと音がするというような意図的な目的を持つことによって、操作的運動としての放す運動となる。この放す運動は、運動自体は手のひらの開閉という瞬発的な運動であり、持続的な調節を必要とするものではない。だが、外界のある場所に意図的に放すということになると、それは、二つの対象の関係づけを含んだ操作となる。

それでは、放すという運動が、ある場所に意図的に放すという運動に発展するまでにどのような過程を考えることができるだろうか。

(ア)放れるから意図的に放すへ

放れるという状態から意図的に放すという運動が生まれるところで、まず問題になるのは、放すタイミングのきっかけをどのように作るかということである。いささか直接的な働きかけになるが、その子の手を取って缶などの縁に軽くあてて上げる、あるいは、缶の縁をその子の手首に軽くあてる、手の甲を軽くたたくなどを通して、つかんだ物を放すという運動が生まれ、それらの働きかけが触覚的な合図となるようなことが起こる場合がある。これは、さらに、合図としては「ポトン」というような聴覚的な合図でも可能な場合も考えることができる。

このような時の腕全体の位置は、腕によって腰の重心の状態が変化することのない範囲の中で起こると考えられる。つまり、自分で腕を伸ばすというようなことは起こらず、腕全体を軽く体に引きつけて、手は体の前にあるという状況である。

ところで、この放すタイミングを自分で決めるようになると、子どもによっては、腕全体の動きを伴いながら放すようなことが起こったりする。この時も、腰の重心の範囲内での運動ということになるので、具体的には、肘の曲げ伸ばしとともに放すということになる。伸ばす時に放す場合は前方に放される運動になるが、曲げる時に放す場合は、後ろの方へ飛んでいくような運動になる。そして、こうした後ろへ放る運動は、奇異なものとしてとらえられたりすることがあるが、このような状況における放し方として非常に理にかなったものであると言えるだろう。

(イ)空間的な手がかりをもとに放す

(ア)においては、意図的に放すのに腰の重心の変化がない範囲で起こる場合について述べたが、手を前方に伸ばしていき、ある触覚的な手がかりを利用して放すというような運動が起こる場合もある。例えば、手を伸ばしたところで缶の縁にぶつかって、そこで放すというようなものである。これは、上に述べた触覚的な合図をしだいに遠ざけていくような働きかけをすることによって得られるものであるが、これは、その空中の移動を調節し方向づける手がかりは、外界の手がかりというよりも曲げた肘を伸ばし、しめた脇を開くというようなことと、それに伴う姿勢のバランスの変化の調節というように、身体の欄の手がかりになっていると言えるだろう。そして、こうした身体の手がかりに基づく運動は、最初に手がかりに到達するのは、試行錯誤的にならざるをえないが、いったん手がかりに到達できれば、非常に正確にその運動を再現することができるようになるということもつけ加えておきたい。

なお、この場合、運動は、骨格と関節の構造にしたがった弧を描くような曲線運動として起こり、直線運動へと調節される要因は含まれていないと言えるだろう。

また、このような放す運動の場合、放した後の運動の軌跡は特に問題にはなっておらず、したがって、仮に缶に入るというようなことが起こっても、そこには容器と中身というような関係が生まれているわけではなく、あくまで放すという運動とその結果としての音というものが問題となっているのである。

(ウ)繰り返し放す

放すという運動において、それが、(ア)で述べたように、腰の重心が変化しないような範囲の中で起こり、さらに、肩や肘を安定させて手のひらの開閉だけで放すというような時、放した場所と物が落下して止まったところの距離が小さければ、放した後、再びその物をつかむことができるような場合がある。そして、放してから手をそのまま下に降ろし物をつかみ再び手を持ち上げて放すということが、繰り返し起こることがある。この場合、その手を降ろしたり上げたりする一連の腕の運動は、-つの-体化した運動として起こるのであり、その運動の調節も、外界の手がかりよりも自分の身体の側の手がかりが重要となると言ってよいだろう。したがって、いったん放した後、放した物に到達できないと、その物に到達するための手がかりは、外界の手がかりとしては、初めは与えられていないと言える。

なお、いったん放した後、いかにその物に到達するかは、到達的運動の問題であり、すでに、前稿で述べてきたように、ここに視覚が参加することで、その物の漠然とした方向がとらえられるならば、再びつかんで放すという運動を繰り返すことができるようになると考えられる。

2.取得的運動の発展

取得的運動とは、つかんだ対象物を得るために働きかけていく運動のことであったが、前稿で述べた取得的運動は、図10に代表されるように、溝や棒などが持つ直線的な抵抗に沿って、1方向の運動、あるいは2方向以上をつないだ運動を起こしていくものであった。そこで、こうした取得的運動において、二つの対象への関係づけへの前段階の運動について、考察を加えることにしよう。

(1)抜けた状態の確認この運動は、もともとは、その対象を取得してその対象が持つ様々な実感を受容することが目的だったが、しだいに取得されたこと自体の確認へと変化していくということを述べた(柴田、1991)が、この取得されたということの確認がなされる場所は、しだいに、より手もとに近いところから抜ける地点へと近づいていき、いったん運動が停止されるようになる。そして、取得されたということの確認も、しだいに、抵抗感の消失の受容が中心となってくるのである。

こうした変化には、次のような調節の変化が背後に存在しているということができるだろう。すなわち、まず、強い力が加えられている場合には、終点で急に抵抗がなくなると、それまで溝や棒に対して加えられていた力の方向にそのまま運動が起こってしまうのだが、持続的で細かな調節が進むことによって、加えられる力が小さくなるため、終点で急に抵抗がなくなっても、そこで大きく運動方向が変化することはないからである。また、姿勢について言えば、力が強く加えられている時には終点で抵抗がなくなると何らかのかたちで姿勢の崩れを呼ぶことになるが、加えられる力が小さくなるということは、抵抗がなくなる際の姿勢の変化が少なくなるということを意味している。

このように力が抜けたり、姿勢が安定したりすることは、視覚が対象物の動きを追うというようなことを生み出しやすくなる。だが、そうした視覚のみで、対象が棒や溝から抜けたということを確認することは、まだむずかしい。なぜならば、視覚は、この時、対象そのものには向けられていても、棒や溝との関係を見比べられるわけではないと考えられるからである・ある物がある物の中にはめこまれているという関係は、その中に二つの対象物の関係を含みこんでいるのである。したがって、こうした運動の過程に視覚が参加するということはあっても、やはり抜けたことの確認は、抵抗感の消失に頼っていると考えなければならないだろう。

(2)もう一度戻すという運動の芽生え

こうした取得的運動のうち、特に棒から抜き取るというような場合で、抜けたということの確認が棒の先端付近の空中でなされる時、いったん運動が停止してからそのまま手もとへ運動が起こるのではなく、偶然に、抜いた棒に物がぶつかるということが起こる場合がある。この時、抜けることによっていったん消失した抵抗感が再び生まれることになる。

この再び生まれた抵抗感に何らかの意味で興味を見いだすということが起こるならば、この偶然得られた抵抗感を再び得るための運動が起こる可能性が生ずる(柴田、1993)。だが、この運動は、空中の運動で、そこまでの運動を方向づけてきた運動感覚的な手がかりがないため、いったん方向性を失うことになる。したがって、その運動は初めは試行錯誤的なものとなりやすいと言える。そして、抜けた場所と抜けた確認としての運動の停止が起こる場所とが離れれば離れるほど、その試行錯誤的な運動が再び抵抗感を見いだすのはむずかしくなると言える。

このような空中の運動が、ある方向性をもって再び抵抗を探すためには、抜く時の運動と反対の方向の運動を起こす必要がある。それでは、この反対の方向というのは、何を基準にして得られるものなのだろうか。ここでは、感覚による運動の先取りによる外的な手がかりを問題にすることはできないので、身体的な手がかりが問題になる。

実際に抜き取る運動は腕によって行われるので、身体的な手がかりとしてまず考えなければならないのは、腕の手がかりである。運動とは、骨格と関節の組み合わせによって起こる屈伸や回転、回旋といった動きによって組み立てられるものだが、それぞれの動きは、必ずそれ自身の動きとは逆の動きを持っている。すなわち、屈伸の場合は曲げるに対して伸ばすという逆の動きがあり、回転や回旋においては、ある方向の回転や回旋に対して逆回りの回転や回旋があるのである。したがって、抜き取る時に用いられた動きと逆の関係にある動きを起こすことによって、再び棒にぶつかることができるということになるのである。抜き取る運動の種類や大きさによって、手首の屈伸、手首の回転(厳密には肘関節における前腕の回転運動)、肘の屈伸、腕全体の回旋(肩関節による回旋)をどのように組み合わせるかが異なっているが、抜き取る運動の直線性を作るためには、手首、肘、肩の3つの関節の動きが必ず必要となっており、どの運動について逆の運動を起こすかは、抜いてから停止するまでの間の運動において中心的に使われた運動と逆のものとなる。したがって、その運動が小さいほど肩よりも肘、肘よりも手首の関節を用いる運動における逆の運動を起こせばよいことになる。

だが、こうした逆の運動は、その運動が息の短い瞬発的な運動における反復運動の場合は、両者が一体となって起こることもあるが、細かく調整された持続的な運動であればあるだけ、両者は全く別の運動となりやすく、あえて逆の運動を選択する根拠というものが必要となる。それでは、その根拠をもたらす手がかりはどのようなものが考えられるだろうか。

そこで問題になるのが、1これまで常に問題にしてきた姿勢である。こうした腕の動きは、姿勢の調節と密接に関係しながら起こっている。すなわち、上半身の垂直軸の前後の傾きや左右の傾き、あるいは左右の回転と対応して起こっているのである。それは、どんなに小さな動きであっても何らかのかたちで姿勢と関係を持っているのである。そして、上に述べた逆の運動とは、この垂直軸の変化によって崩れるバランスを回復する方向に姿勢を持っていくという姿勢の調節と関係していると言えるだろう。したがって、抜き取るために起こしたある運動によって崩れた上体の垂直軸のバランスを回復するような姿勢の立て直しに応じた運動を起こすことが、逆の運動を選択することに、ある手がかりを与えることになると言えるだろう。

こうしたもとに戻すという運動は、(1)─(ウ)で述べた穴に入れるための小さな試行錯誤的運動と同様に、見方を変えれば、棒を探す触覚と運動的には類似していると考えられる。その運動の目的は、抵抗感という触覚的実感を得ることなので、その手の動きを通して外界を受容して、別の運動を導くというような触覚としての役割を持っているわけではない。だが、この運動はその棒との接触がもたらす抵抗感を求めるという意味で、実体感をそなえた棒というものがそこに存在するということを問題にしているわけであり、触覚的な探索につながるものを持っていると言ってもよいのではないだろうか。

ところで、輪を戻すことによって、棒にぶつかるという事態が起こると述べたが、単に輪が棒にぶつかるだけでなく、うまく棒にはまるという可能性もある。一般に輪を棒にはめるというような場合、輪の角度の調節や輪の穴の部分と棒の先端の位置を正確に合わせるというような過程が必要となるので、初めから棒と輪とが離れた状態で置かれている状態から入れるというのは、二つの対象の関係づけの操作が成立し、一定の発展を遂げていないと困難である。したがって、ここでは、あくまで、いったん抜いた後で戻すという場合のみが問題となる。

いったん抜いた後に戻すという場合、うまく輪が棒にはまるのは、輪を抜く時の腕全体の状態がそのまま保たれており、抜く時の腕の運動とほぼ正確な逆の運動を起こすことができるような場合である。そして、この時の手がかりは、上に述べたものと基本的には同じである。ただ、この時、単にぶつかった場合とは異なり、抵抗感は直線的なものになっているということは、それだけ棒というものが単なる実体感だけではなく、直線的なものを持った存

在であるということを触覚的に把握することにつながる可能性があると考えられるだろう。

3.到達的運動の発展

到達的運動の発展については、二つの対象の関係づけに先立つ過程について、ほぼ前稿でまとめたが、その最終的な段階について、ここでもう一度簡単にまとめておくことにしよう。

(1)たどっていく到達的運動

たどっていく手がかりは、スライディングブロックにおける溝のようなものを典型的なものとして考えることができるが、この溝を手がかりにたどっていく際、ある方向にたどって目的に到達できなければ戻ってきて、さらに反対の方向にたどっていくというような往復運動を含んだ到達的運動が、前稿で述べたものの最終的な段階であった。この運動では、初めに溝に触れた時、仮にその溝が左右に置かれていたとしたなら、左右のいずれかの選択をしなければならないわけだが、溝の左右の両端を感覚によって同時的にとらえるということは、ここではないので、根拠をもって左右の選択をすることはできない。しかし、-方の方向になければ戻るという意味で継時的には両端がとらえられているということはできるだろう。そして、この到達的運動は、目ざす物への到達というのが目的であるが、その運動自体は、外界を受容するという目的のためにある場所を探索する触覚の動きと共通したものであるということに注目する必要があるだろう。

(2)空中に手を伸ばしていく到達的運動

空中に手を伸ばしていく到達的運動において、前稿での最終段階として述べたものは、見比べによって、対象の方向と位置を先取りする到達的運動であった。そして、この見比べは、初めは、その対象の存在と大まかな方向とを視覚的にとらえたことによってすでに伸ばされつつある手と、対象との見比べであるが、それは、伸ばす前に手と対象とを見比べられるようなものへと発展する。このような見比べの中には、伸ばす手と物という二つの対象の関係というものがすでに存在していると見ることもできる。そして、さらに、二つ以上の対象の空間的な関係をあらかじめ把握するような見比べへと発展する。ただし、二つ以上の対象の空間的な関係というものは、何らかの操作を通して初めて意味づけられる関係であり、そこには、二つの対象を関係づける操作というものがあって初めて可能になるものであると言えるだろう。

《Ⅱ》二つの対象の成立とそれを基礎づける空間の構成

1.独立した二つの対象の構成

冒頭に述べたように、これまで前稿あるいは本稿で述べてきた持続的な調節を伴う運動においては、直接つかむことによって働きかけている対象としての物体と、その対象の運動を制約している背景をなすある拡がりをもった物体という関係になっている。そして、これは、私たちの目にはそれぞれ二つの独立した対象に見えるが、当事者たる子どもには、二つの独立した対象というよりも、一つの対象が、ある抵抗感を帯びた状態としてとらえられており、その抵抗感のとらえ方に応じて、その対象と抵抗との分化の状態は様々であると考えられる。例えば、まだ運動の調節が進んでいなくて強い力が加えられている時、つかんでいる対象と抵抗感をもたらす背景としての対象はほとんど未分化なままであるが、棒や縁などに沿った力の抜けた運動が生まれることに応じて、対象そのものと抵抗をもたらす背景をなす対象との分化は進んでいくことになる。別の言い方をすれば、私たちには二つの対象として等価に見える物体がある操作の中で役割を与えられるのであり、等価な二つの対象というものは、最初から存在しているわけではなく、こうした役割の発展の最終的な発展形態と言うことができるのである。こうした対象化や役割の発展についての細かな整理は、別の機会に譲りたいが、二つの対象物の関係づけをめぐって重要なものについて、大まかに述べておきたい。

まず、もっとも未分化な状態というものを考えておくと、例えば、輪を棒から抜くというような場面で、強い力を入れても全く動かないというような時、輪と棒は全く一体化した、未分化な状態にあると言ってよいだろう。ここに、輪が棒に沿って動くというような調節された運動が生まれることになって、力と方向の調節という作用の対象として、棒というものが・抵抗感を通して対象化されることになり、輪と棒は一定の分化をとげる。だが、この時の棒はあくまで抵抗感を通して対象化されるものなのであって、つかむという操作を通して対象化されている輪と、対象化の水準は全く違っており、棒は背景のような役割を与えられたものとしてあるにすぎない。そして、本稿にいたるまでの考察で取り上げてきた種々の運動の多くは・運動の調節において運動感覚の働きが中心的であるという意味において、そうした抵抗感を通した対象化のされ方と、基本的には同じ過程を含んでいるということができる。

それでは、そうした抵抗感を通して、棒や縁などが背景のようなものとして対象化されるという時の、対象化の水準は、さらにどのように区別されるだろうか。それには、調節された運動の特質が問題になる。(例えば、スライド式のはめ板で述べたような、手がかりをしだいに減らすことの中に見られた処理する抵抗の性質の違いも、対象化の水準を区別するものとして着目することも可能である。)そして、より一般的な運動の特質の一つとしてあげられる運動の空間的な特質は、その水準を区別するのに有効であると言ってよいだろう。その細かな水準の区別は省くが、本稿の範囲で言えば、例えば、スライド式のはめ板に見られる面に沿った往復運動は、それまでの一方向の運動と比べて異なった対象化の水準にあると言ってよいだろう。往復運動においては、一方向の運動を通した対象化とその反対方向の運動を通した対象化という二つの異なる対象化が、一つの往復運動として統一されているのであり、これは、言わば、背後に一種の同一性を生み出すことになると言ってよいだろう(基体-属性関係の原初的なかたちと言ってもよいかもしれない)。

そして、さらに、小刻みな往復運動によって最終的に板を穴に入れるというような運動が生まれることによって、背景のようなものとして役割を与えられ対象化されている縁の中に、穴というものが、さらに際立つかたちで対象化されることになる。

ところで、取得的な運動において述べた棒に輪を戻すというような運動においては、さらに棒の対象化は進んでいると言えるだろう。すなわち、それまで、棒と輪は、抵抗感によってつながっていたのだが、そこではいったん両者が接触した状態から離れた後、再び接触するという関係になっているからである。それは、もはや背景というような言い方が少しずつあてはまらなくなってくると言えるかもしれない。なぜなら、棒は運動の背景ではなく、めざされるものとしての役割を与えられた対象だからである。ただし、ここでも、あくまで、棒はまだ接触することによって抵抗感をもたらすものとして対象化されているのであり、つかむという操作によって役割を与えられ対象化されでいる輪とは、その対象化の水準が異なるのである。

このように考えてくると、二つの対象物を関係づけるという操作において、まず、必要となるのは、二つの対象物が、それぞれ独立に、ある水準で対象化されるということであることがわかるだろう。そして、そのためには、今、つかむなどして実際に働きかけている対象とは別に、その働きかけとは独立した何らかの働きかけによって、もう一方の対象が、同時に対象化される必要が出てくると言えるだろう。そして、そのような働きかけとは、具体的には、目で見る、もう一方の手でつかんだり触ったりするといったものが、典型的なものとしてあげられるが、一方の対象をつかんでいる手のあいた指でもう一方の対象を触るというものも見られるし、また口で触るというようなものも重要である。そして、こうした目や、もう一方の手や口による働きかけとは、感覚としての働きかけであり、これは、感覚による運動の先取りという事態になっていると言えるだろう。

ただし、この二つの対象は、初めは、無関係に存在する二つの対象ではなく、これまで述べてきた運動のように、その二つの対象は、一つの操作の中で一体化して存在していたものが、分化して二つの対象となると考えられるということをつけ加えておきたい。

2.空間の構成

上述したような独立した二つの対象の成立の過程は、観点を変えれば、空間の構成の過程として見ることができる。この場合も、詳細な整理は別の機会に譲るとして、ここで、注目しておく必要のあることについて、簡単にまとめておくことにしたい。

空間の構成の問題の中で、特にここで重要になるのは、空間の規定性としての方向や位置をもたらす実感の内容の変化である。

すなわち、まず、上述したような輪と棒が一体化した未分化な状態の場合、そこには方向性の分化というものがないという意味で、空間的には点のような世界と言える。(なお、厳密な意味での点には拡がりがないので、この場合、そう呼ぶのはふさわしくないかもしれないが、あくまで、方向性を持たないという意味で、次の直線の空間との対比で、点の世界と呼ぶことにする。)この点の空間をもたらしている実感は、ここでは、触覚的な実感としてもたらされる抵抗感である。

それが、輪を棒に沿って動かすというようなことが生まれて、ある一つの対象とその背景としての抵抗感というような対象化が進むとともに、直線の世界が生まれる。そして、この

線の空間は、前稿で詳述したように、初めは手もとに向かう求心的な方向であったり、手もとから遠ざかる遠心的な方向の世界であったりするが、しだいに任意の2点をでつなぐ方向へと発展してくる。そして、その方向も初めは一方通行的なものだが、往復運動的なものへと変化してくることになる。このような過程で発展する直線の空間をもたらしている実感は、やはり、上と同じく触覚的な抵抗感だが、その抵抗感は、ある直線性の抵抗であり、また、運動の調整の進展とともに、抵抗感は非常に小さなものになっていく。そして、操作的運動のところで見たように、スライディングブロックの縁のような状態の抵抗感からスライド式はめ板の縁のような状態の抵抗感へ、そして縁の手がかりが少しずつなくなっていくというような抵抗感の変化へと発展したりするのである。

そして、スライド式のはめ板で、小刻みな往復運動を通して最終的に穴に入れるというようなかたちで穴というものが対象化されてくることは、二つの端の点とそれを結ぶ方向という性格をもって存在していた直線の抵抗感の中に、両端とその間の真ん中としての位置という性格を備えた直線の空間へと変化してくる。そして、ある場合には、1次元の直線の空間だけではなく、それが組合わさった2次元の直線の組み合わせ、すなわち、面の空間へと発展することにもつながる。ここでは、方向と位置を備えた直線の空間をもたらす抵抗感は、もはや直線としての抵抗感ではなぐなり、ただ、面の抵抗感と、ある位置を示す点の抵抗感が存在するだけとなる。

これが、さらに、いったん抜いた輪を棒に戻すというような対象化が進むと、この場合は、まだ、棒の先端を対象化するにはいたっていないので、その空間は、1次元の直線の空間ではあるが、それをもたらしているものは、もはや直線の抵抗感ではなくなり、実感のない空中の運動ということになり、その直線の端だけが、点の抵抗感としてもたらされるということになる。

そして、二つの独立した対象が関係づけられるという場合には、こうした実感のない空中での運動に基づく2次元の面の空間が作られ、その2次元の直線の交点としての真ん中が、位置として浮かび上がり、そこに実体性をもった一つの対象(棒の先端や穴)が位置づけられ、もう一方の対象(入れる物)がそこに向かって移動するというようにならなければならないと考えられるだろう。そして、その空中を関係づけるものが、運動だけではなく、運動に先立つ感覚になったものが、感覚による運動の先取りという事態になると言えるだろう。

ところで、こうした空間をもたらす実感の変化の過程については、実感が強くて実体的であったものが、しだいに実感が弱い関係的なものになっていく過程としてとらえることができ、特にこれを、空化の過程と呼ぶことができる(中島、1990)。

《Ⅲ》感覚による運動の空間的な先取りの成立の過程

1.感覚と運動の関係をめぐって

本稿で、これまで述べてきた運動は、空中への到達的運動を除けば、どれも、運動の調節の過程に、その運動自体に伴う触運動感覚以外の関与を必要条件としない運動であった。別の言い方をすれば、他の器官である目や他方の手というものが調節に参加しないでできる運動の可能性をぎりぎりのところまで追求した運動であるということができるだろう。そうした運動そのものの中には、そのような他の器官が感覚として参加することを必然的に要請する契機というものはないと考えちれるのである。

仮に、そうした感覚の参加、すなわち感覚による運動の先取りがなければ解決できないような状況に直面したとしても、解決の不可能を意味するだけで、そうした状況が、突然そうした感覚の参加を生むということにはならない。これまで述べてきた運動と、感覚の先取りを必要とする運動の間には、ある不連続さというものが存在していると言うことができるだろう。

したがって、感覚による運動の先取りを導く必然性は、むしろ、感覚の側に求めなければならないと考えられるのである。言い換えれば、どのように一つの運動が高次化したとしても、それが自動的に感覚の参加を生むというわけではなく、感覚の方が、積極的に運動に参加するということがなければならないのである。

なぜこのことに執拗にこだわるかと言うと、再三触れてきたことだが、どの時点で感覚が運動に参加するようになるかということは、非常に個性的であり、運動の側の条件だけをどのように分析しても、この運動が起これば感覚が必ず参加してくるというようなことが言えないからである。

そして、実践的な面から見ると、本稿で述べてきた範囲での私たちの教材の工夫は、運動の抵抗感の状態を変化させるための働きかけが中心になっており、したがって直接的に働きかけているのは子どもの運動の方であり、運動とは別の器官の感覚に対しては直接的な働きかけはしていないということができる。そうした感覚への働きかけが可能だとしたら、空中での到達的運動の場合だけなのである。

しかし、感覚がより参加しやすい運動の条件というものは考えることができるし、すでに感覚は、前稿でも述べてきたように、対象の有無や、結果の確認というかたちで運動に参加しているのである。しかも、感覚というものは、積極的に外界を受容しようとする傾向を持っていると考えられるので、そういう条件が整えば、まさに外界への働きかけを行っている自分自身の運動に関することを、積極的に受容しようとするはずである。

そして、そういう条件として上げられるのは、次のようなことである。すなわち、運動を持続的に調節しながら起こすということは、姿勢というようなものが深く関与するということなどからわかるように、全身の細部までその運動の遂行のために参加するということを意味するが、一方で感覚による受容も単に感覚器官だけの問題ではなく姿勢などが同様に深く関与した全身的な過程なので、両者が同時に成立することはある困難さを持つことになってしまう。だが、運動の力が抜け、姿勢の調節も小さなものになっていくにつれて、運動を遂行している時の姿勢と、感覚的な受容を行う時の姿勢というものが共通性を持つようになり、ある一つの姿勢の中で運動とそれを受容する感覚とが両立すると考えられ、ここに、感覚が運動に参加する契機が生まれると考えられるのである。そして、この契機が非常に個性的なものなので、一人一人の子どもによって大きく異なると考えられるのである。ところで、感覚というのも、視覚であれば眼球運動、また触覚であれば手の運動というように、運動を伴っているわけで、その運動の高次化というものを必要としている。したがって、単にこうした感覚が外界へ働きかけを行っている運動に関与しさえすれば、それで問題は解決するわけではない。確かに、眼球運動自体、触覚としての手の運動自体で、その運動が高次化するということはありうることだが、眼球運動や感覚としての手の運動は、外界への働きかけを行う運動の高次化に先導されるかたちで高次化していくと考えてもよいはずであり、特に、触覚の場合は、まさに、外界への働きかけの運動の中に、触覚的な探索に必要とされる運動が準備されていることはすでに見た通りである。したがって、感覚は、単に運動に関与するというのではなく、関与することを通して初めて感覚自体も高次化をとげていくのだということを確かめておかなければならない。

2.感覚が運動に関与していく過程以上のことをふまえた上で、感覚がしだいに遂行されている運動に関与してくる過程について考えていくことにしよう。

(1)運動にきっかけを与えたり、漠然とした方向づけを与えたりする感覚すでに前稿で述べてきたように、感覚が運動へ関与してくる過程は、初めは対象の存在の有無や対象が何であるかといった運動のきっかけをもたらす受容であったり、運動の結果を確認したりする受容であった。そして、こうしたきっかけは、初めは空間的な関係を含んでいないため、運動の調節には有効ではなかったが、そうした受容をすることが、その対象に向かう姿勢を作ることになり、それが運動を大まかに方向づける役割を果たす可能性があり、大まかな方向の先取りと言えるということも前稿で述べてきた。ただし、これは、空間的な関係を受容したというよりは、受容した対象がこれから起こす運動と、言わば連想的な関係を持っているということを、運動の繰り返しを通して、理解したことによるものであると考えられるのである。しかも、いったん運動が起こると、目ならばそれたり、手ならば離れたり体を支える働きをしたりすることになって、遂行中の運動の調節にはつながらないものであり、本稿で問題にしている二つの対象の関係づけにおいて重要な、位置を含んだ空間関係の先取りとは異なるものである。本稿では、それぞれの運動のところでは、繁雑になるのであえて述べることをしなかったが、このように、運動を起こす前にその終点にある視覚的手がかりを見たり、終点にある触覚的手がかりを触ったりすることが方向づけにつながる可能性を含んでいるのである.具体的には、すべらせる運動、・放す運動、戻す運動、たどる運動、手を伸ばす運動において、視覚あるいは触覚による方向の先取りが起こる可能性を考えることができる。すなわち、まず、視覚については、入れる穴を見る、放す容器を見る、戻す場所を見る、たどっていく目的の物や場所の手がかりを見る、手を伸ばす目的の物や場所の手がかりを見るというようなことであり、触覚については、これから運動をする手や、もう一方の手を、そのような場所の手がかりに誘導してもらうというようなことが、そういう運動の方向づけに役立つ可能性があるということが考えられるのである。なお、たどる運動においては、これから運動する手を目的の物や場所の手がかりに誘導したらそれで到達の目的は達せられたことになるので、これから運動する手が方向を先取りすることはない。また、空中での到達的運動においても、目的に触覚的に触れることがそのまま到達したことを意味するというものなのでここであげられるのは、視覚による方向づけの可能性だけである。ただし、すでに述べたように、このような運動の方向づけは、遂行中の運動の調節には関与しないものであり、この方向づけはあくまで可能性があるということであって、必然性をもって要請されるものではなく、その方向づけがなくても、その運動に伴う触運動感覚による調節によって、運動は達成されうるものなのである。

(2)遂行中の運動を受容する感覚こうした状況から、しだいに感覚が遂行中の運動に関与するようになる過程については、視覚と触覚ではその過程に違いがあり、視覚については、運動の追従、同調ということから始まることを、前稿で述べた。(なお、前稿においては、叙述の順序として、上述した漠然とした方向の先取りを、この感覚が運動を追従し同調する状況の後に述べた。それは、先取りという機能に着目したため、漠然とした方向の先取りと位置の先取りを連続的に述べるためであった。だが、ここでは、後述するように、位置の先取りにつながる結果の空間的な確認をこうした追従や同調の過程から連続的に考えていきたいため、叙述の順序を反対にした。これは、漠然とした方向の先取りというものが、それだけ必然的な順序性を持っていないためであることをことわっておかなければならない。)そして、視覚は、こうした追従、同調という状況では、まだ、運動の調節の上で重要な役割を果たしているわけではなく、自分自身の運動を自分自身で受容しているというものであった。それでは触覚においては、視覚における追従、同調にあたるものは何なのだろうか。視覚の場合は、手の運動と器官が異なっておつ、追従、同調という異なる二つのものが関係し合うというニュアンスを含んだ表現があてはまるわけだが、触覚の場合は、運動と感覚の器官が同種のものなので両者の関係はいささか複雑になる。だが、仮説的に次のように述べておくことはできるだろう。一つは、前稿で述べた両手の運動に見られるように、同時に両手が運動する中で、お互いの運動を受容しあっているという状況である。そして、これは、どちらが運動でどちらが感覚というわけではないが、感覚による先取りというような事態へと発展する時には、一方が感覚の役割として独立するという可能性をここに見ることができるだろう。また、運動を遂行しつつある手は、運動を調節するために、触運動感覚を通した受容を常に行っているわけだが、そこには運動と一体化したかたちで自分自身の遂行中の運動を受容する働きは存在しているわけであり、先取りという事態へと発展する時には、そこから触覚としての働きが継時的なかたちで分化してくる可能性を見ることができるだろう。つまり、運動をする手があらかじめ運動に空間関係を触覚として先取りするということである。こうした感覚が遂行中の運動を受容するという状況が具体的な運動にどのように現れるかということについては、詳述は避けるが、視覚による追従や同調が起こったり、触覚による遂行中の運動の受容の意味を含んだ両手の運動が起こる条件は、運動の側からの条件として上述したように、その運動と姿勢とが深く関与しているということを言っておかなければならない。」

(3)空間的な関係を先取りする感覚への発展

それでは、以上のように遂行中の運動に関与した視覚や触覚は、どのようにして先取りへと発展するのであろうか。まず、遂行中の運動を受容するということは、感覚がその運動に含まれる空間的な関係を何らかのかたちで受容するということを意味する。視覚の場合は、直線的な視線の動きというものが生まれるということになる。触覚の場合は運動と一体であるため、感覚として空問的な関係を受容していると明言することはできないが、そこに直線的な運動が存在しており、その運動を調節するための抵抗感の受容というものが起こっているということは、すでに繰り返し述べた通りである。そして、これが、外界を触覚的に探索する時の手の動かし方を準備することも間違いないと言ってよいだろう。しかし、なお、こうした感覚的な受容は、あくまで運動に従属したものであり、それだけでは先取りにはつながらない。

ところで、追従と同調とを区別せずに述べてきたが、運動の遂行のどの段階で受容が起こるかということは、初めは、姿勢の要因などからもっとも見やすい部分から受容が起こると考えられるので、必ずしも運動の始めから終わりまでを受容し続けるわけではない。だが、より同調的になると、上述した運動にきっかけを与えたり、運動の大まかな方向づけを行う受容と連続的に起こったり、運動の結果を確認する受容と連続的に起こるようになって、運動の始まる前から運動の終わった後までを受容するようになってくると言えるだろう。そして、この中で、特に、空間関係の先取りにつながる重要なものは、運動の終点の空間的な状態の確認であると考えられる。すなわち、操作的な運動においては、溝の端や穴に到達した状態であり、取得的運動においては、物が棒や溝から外れるところの状態、到達的運動においては手が目的の物に触れる状態である。こうした終点に達した状態は、もともとは、運動する手自体の触運動感覚によって確認されるものであるが、それを運動に伴う触運動感覚とは区別される触覚や視覚の感覚でも受容するということである。だが、終点を意味する触運動感覚の内容と、それとは区別される触覚や視覚によって終点としてとらえられる感覚の内容は、質の違うものであり、特に視覚においては著しくその内容を異にする。運動に伴う触運動感覚における終点の意味は、溝の端にぶつかったり、すべらせて穴に入ったり、棒や溝から抜けたり、物に到達したりした際に起こる触運動感覚の変化である。ところが、触覚や視覚によって確かめられる結果の状態の内容は、物と物の接触や嵌入、乖離と言った二つの対象の関係ということになる。こうした接触や嵌入、乖離と言った関係を感覚的にとらえることをめぐる問題は、さらに様々な検討を要するので、次回の考察に回すことにするが、こうした触覚や視覚によって二つの対象物の関係としての終点の状態をとらえるということは、純粋に静的な終局状態をとらえるというよりは、その直前の状態からの変化といったものを常に含んだものとなると考えられ、ここに、離れていた二つの物が接触する、-方の物がもう一方の物に入る、接触していた二つの物が離れるといった動的な過程をとらえる触覚や視覚が成立すると考えられる。そして、こうした二つの物の動的な関係をとらえる感覚とは、まさに、運動が終点に達する前に終点を見たり触ったりするといった感覚の使い方を意味するのである。ここにも、まだ、具体的な行為の分析に基づいた詳細な考察が必要であるが、ここでは、そうした大まかな考察の手がかりを提示することで止めておくことにしよう。

おわりに

今回、問題にしようとした感覚による運動の先取りという問題は、私たちの実践においては、きわめて大きな問題の一つである。これが成立した世界と成立する以前の世界は、全く別世界とも言えるような違った眺望を持った世界である。だが、これがどのような過程を経て成立するのか、まだ、あまりにもたくさんの不明な点が横たわったままだ。今回、ようやく、そのとば口にまで立つことができたが、たくさんの問題を前にして、立ちすくんでしまうことがあまりに多く、さらにその先へ分け入っていくことができなかった。次回は、ぜひ、この問題に果敢に挑めたらと思う。そのような逡巡の末の論考であるため、いかにも未整理なままになってしまった。

いつもながら、格闘の跡をそのまま残しながら発表できる場所を持つことができるということは、本当に幸せである。私の実践研究の仲間たちは、この私の一連の考察に対して問いかけてくる。いったい何のために書いたものなのかと。私は、その都度、即座に、自分のためだと答えて来た。これらは、障害の重い子どもたちと向かい合う時、その子どもたちが示す行為の意味とその深い価値を、少しでも緻密に読み取り、より適切な働きかけとより深い感動ができるようになるための、ささやかな営みである。

最後に、本稿の論述にあたっては、青木久美さんとのかかわり合いから学んだことがその中心を占めている。深く感謝するとともに、今後もさらに多くを学んで行きたいと思う。

参考文献

遠藤司 1993「ある重症心身障害者の世界-『新たな身体運動を獲得すること』に注目して一」『学ぶと教えるの現象学研究』五東京大学教育学部教育方法学研究室

柴田保之 1989「久美さんとスライド式のはめ板」『がんこん通信』創刊号(財)重複障害教育研究所

柴田保之 1991「外界への働きかけの始まり」國學院大學教育学研究室紀要第26号柴田保之 1992a「手ごたえとバランスの豊かな世界」第20回重複障害教育研究会全国大

会発表論集

柴田保之 1992b「重度・重複障害児における空間の構成」菅原廣一編『コミュニケ-ション障害児の診断と教育に関する研究』国立特殊教育総合研究所

柴田保之 1992c「感覚と運動の織りなす世界の始まり」國學院大學教育学研究室紀要第27号

柴田保之 1993「久美さんの快挙─輪のはめはずしの生まれた瞬間─」『がんこん通信』第12号(財)重複障害教育研究所

中島昭美 1990『中島昭美講義集─昭和59年度うめだあけぼの学園集中講義より─』山口重複障害教育研究会