�d�x�E�d����Q���ɂ������Ԃ̍\���ɂ���

���w�@��w�@�ēc�۔V

�R�~���j�P�[�V������Q���ƌ������A�R�~���j�P�[�V�����\�͂̏�Q�Ƃ����q���̑��ɋA����������̂��Ƃ��Öق̓��ɈӖ�����悤�ɍl�����邪�A�R�~���j�P�[�V������Q�Ƃ������t�̈Ӗ��ɂ��̂܂]���A���ݓI�ȊW�̏�Q�ł���A�ǂ��炩����ɂ��̏�Q�ޏ������A���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����I�Ȃ�����荇���Ƃ�������ɗ��ĂA�ŏ��ɂȂ��ׂ����Ƃ́A����I�ȓ����������s�������A�q���̊O�E�̎�e��O�E�ւ̓��������̌����𗝉����A����Ɋ�Â��K�ȓ����������H�v���邱�Ƃɂ���Ă��~���ȃR�~���j�P�[�V������}���Ă������Ƃł���B���̂��Ƃɂ���āA���������鑤�Ǝq���Ƃ̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V������Q�͏�������B�R�~���j�P�[�V������Q�͂����q���̃R�~���j�P�[�V�����\�͂̏�Q�ɂ���Ă݈̂����N������Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł���B

������ʂɃR�~���j�P�[�V������Q�̉��P�Ƃ����ꍇ�A�q���̑��̏����̕ω��A���Ȃ킿�R�~���j�P�[�V�����\�͂̍L����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���A����I�Ȃ�����荇���̈�̖ڕW�ł�����B�������A��������������荇���́A�܂����������鑤�Ǝq���Ƃ̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̐�����O��Ƃ��Ă���̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�����́A�܂��A�ڂ̑O�̎q���Ƃ̊Ԃɑ��݂���R�~���j�P�[�V������Q������ꎩ�g�̍H�v�ɂ���č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�Ƃ���ŁA�R�~���j�P�[�V�����Ƃ������A��I�ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ����Ă��ʏ�͌���̃��f���Ɋ�Â��āA���̓`�B�Ƃ��̈Ӗ��̋��L���l�����Ă���킯�����A�l�Ɛl�Ƃ̑����͂��ꂾ���ɂ͌��肳��Ȃ��B���̓`�B�⋤�L��O��Ƃ����ɁA�s�ׂ̂���肪�W�J���Ă������Ƃ��l�̑����ɂ����Ă͏d�v�ł���A�R�~���j�P�[�V�����̈Ӗ��������ƍL����K�v������ƍl������̂ł���B�Ⴆ�A��̋��ނ���Ă���肪�W�J���Ă������A���҂����̋��ނɑ��ē����Ӗ���t�^���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ł́A�݂��ɈقȂ����Ӗ��������Ȃ���������ň�̊������~���ɓW�J���Ă����Ă���Ƃ������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł���B

����́A�����ď�Q�̏d���q���̏ꍇ�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A�l�Ɛl�Ƃ̒ʂ�������������ʂɍL�������邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B

�����ŁA�q���̌������ǂ̂悤�ɂ��Ĕc�����邩�Ƃ������Ƃ����ƂȂ�B���̍ہA�^�����R���g���[������ɂ������Ċ��o���ǂ̂悤�Ɏg���A�p�����ǂ̂悤�ɒ��߂������Ƃ����悤�Ȏ��Ȓ����̑��ʂƁA�����������Ȓ����̊�����ʂ��Ďq�����ǂ̂悤�ɊO�E���Ƃ炦�Ă��邩�Ƃ����O�E�̍\���Ƃ������ʂ���Ƃ炦�Ă������Ƃ��\�ł���Ƃ����͍l���Ă����B�����ł́A���̌�҂̊O�E�̍\���Ɋւ��āA���ɁA��Ԃ��ǂ̂悤�ɍ\�����Ă��邩�Ƃ����ϓ_����܂Ƃ߂Ă݂����B

�����Ė{�e�ł́A�q�����g���\�����Ă����ԂƂ������̂��A�ǂ̂悤�ɖʂ��\�����Ă��邩�Ƃ������Ƃ������ƂɁA�����I�Ȍ��n���琮�������݂邱�Ƃɂ���B

�܂��A�P�Ȃ镨���I���݂Ƃ��Ă̖ʂł͂Ȃ��A�l�Ԃ��S���I�ɍ\������ʂƂ������̂̐��i�����Ă݂�ƈȉ��̂悤�Ȃ��̂��l������B

��肩�����Ƃ��Ă̖ʁ@�@�@�������I�Ȗ�

���E�����Ƃ��Ă̖ʁ@�@�@�@�@�@��

����̏�Ƃ��Ă̖�

��e�̔w�i�Ƃ��Ă̖ʁ@�@�@�@�@�@��

�L���I�v�l�̏�Ƃ��Ă̖ʁ@�@��������

�ʂ́A�n�߁A�������I�Ȃ��̂Ƃ��č\������Ă������A�������ɁA���̎����������āA���ۂɂ����ɂ͖ʂƌĂׂ�悤�ȕ����I�ȑ��݂͂Ȃ��ɂ�������炸�A�����ɑz�肷����̂ւƕω����Ă������Ƃ��킩��i������ƌĂԂ��Ƃɂ���j�B

�܂��A�ʂ́A��n�Ȃǂ̊��ʁA���Ȃǂ̎���Ƃ̐����ʁA���i�̔w�i�̐����ʂȂǁA�l�X�ɑ��݂��Ă���A�܂��A�����ŌJ��L�����銈���̓��e�ɉ����Ă��̐������l�X�Ȓi�K�ɋ�ʂ����B�ǂ̖ʂ��ǂ̂悤�Ȑ��i�������̂Ƃ��č\������Ă��邩�Ƃ������Ƃ���A���̎q�ǂ��̍\�����Ă����Ԃ�c�����邱�Ƃɂ���āA���̎q�ǂ��̍s����l�����A�������̌������Ƃ炦��肪����邱�Ƃ��ł���ƍl������̂ł���B

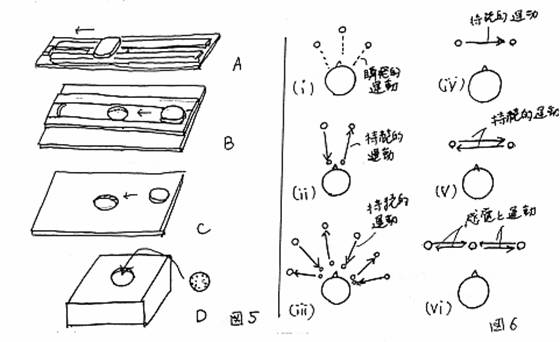

�P�D��肩�����Ƃ��Ă̊��ʂ̍\���i�}�P�j

��Q���d�������̖R�����Ƃ����Q������ƌĂ��q���������A���́A�l�X�ȉ��������A���̉����y����̗\�����s�����肵�Ă��邱�Ƃ�A�G�o�튯�Ƃ��Ă̌��ŁA�l�X�ȕ��̐G�o�I�Ȏ����̋�ʂ������肵�Ă��邱�ƁA���邢�́A�K�ȋ��ނ���邱�Ƃɂ���āA���{�A��Ȃǂ̉^����ʂ��Č��ɂ��O�E�ւ̓����������N�������肷�邱�ƂȂǂ����H�I�Ɋm���߂��Ă����B���������O�E�Ƃ̑����̒��ŁA�����������̎q�������͂ǂ̂悤�ȋ�Ԃ��\�����Ă���̂ł��낤���B�����́A���̂悤�ȏ̎q���������w���Ŋ����Ƃ��Ă���ʂƂ������̂ɒ��ڂ���B

���������q���������w���Ŗʂ������Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�P�ɐQ������̎q�����ώ@���Ă��邾���ł͂킩��ɂ����B�����A���������q���������N�����Ă݂�Ǝ��̂悤�Ȃ��Ƃɏo��B

�w�����������Ԃ���̂��N�����Ă����Ǝq���͉��X�ɂ��Ăł��邾�����̂܂܂�肩�����Ă��悤�Ƃ���B�����ŁA�ނ���w���̕��͎x�����ɑO�����l�̎����Ȃǂ̑�ŕI���x���Ă�����ƁA���܂��o�����X�����Ď����Ŏ�������グ��悤�ȂƂ��낪�����邱�Ƃ��悭�N����B�����������ɒN�����w����G�����肷��ƁA�w���������炵�Ȃ��炻���ւ����ꂩ�����Ă��邱�Ƃ����ɑ����B

�܂��A����ӘW���̏ꍇ�A�葫�̉^���͊����ŁA���ɑ��ŊO�E�̏�������ɒT������̂����A�p���͋����ł������B���̎q���N�����č��点�悤�Ƃ���Ƃ���Ԃ�����A���̂܂܈֎q���炸�藎����Ȃǂ��ċ����̎p���ɂ��ǂ낤�Ƃ��邵�A�܂��A���Ԃ��ɂ��Ă������ɋ����ɂ��ǂ��Ă��܂��̂ł������B���̎q�̏ꍇ�Ȃǖ��炩�ɔw���ŏ��ɂ�肩���邱�Ƃɂ���ē����������͂�����Ƃ����Ӑ}�̂��Ƃɋ��߂Ă��邱�Ƃ����炩�������B

�����������Ƃ���A�Q������ƌĂ��q���������w���ŏ��ʂɂ�肩���邱�Ƃ�ʂ��Ă������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����āA����́A��e�̑ٓ�����O�̐��E�ɏo�āA���߂Ď���̑̂̏d���̂܂܂ɏ��ʂɉ������V�����ɂ����Ă����l�̂��Ƃ�������ƍl������̂ł͂Ȃ����낤���B

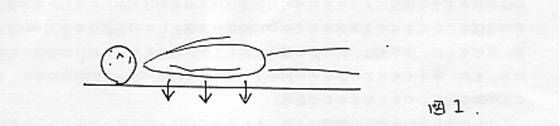

�Q�D���E�����Ƃ��Ă̊��ʂ̍\���i�}�Q�j

�����̎p���₤�Ԃ��̎p������A�̂��˂�������ۂ߂��肷��A�I�����ς�Ȃǂ��Ď��葫�ȂǑ̂̈ꕔ��ʂ��玝���グ����Q�Ԃ���������肷��悤�ɂȂ�ƁA���̂��Ƃ�ʂ��āA���ʂ̐��i�́A��肩���邱�Ƃɂ���Ĉ����ꂩ��A�����֗͂������邱�Ƃɂ���Ă��̔���p�𗘗p���Ă������痣�E�����ւƁA���i���L����B

���̂悤�Ȗʂ̗��p�́A�l�Ԃ̉^���̂قƂ�ǂ��ׂĂɋ��ʂ̂��̂ŁA�܂������ǂ��ɂ��̂��ӂꂸ�ɋʼn^��������Ƃ������Ƃ͕s�\�ɋ߂��B�l�Ԃ̉^���́A�P�ɋؗ͂̒��ړI�ȍ�p�ɂ���Ă̂N����ł͂Ȃ��A��ɁA�ǂ����̖ʂɗ͂������ē���ꂽ����p�����Ƃɉ^����g�ݗ��ĂĂ���̂ł���B�����āA���̏o���_�������ɂ���Ƃ����Ă悢���낤�B�ŏI�I�ɂ͒n�ʂ��R���Ē��яオ��Ƃ����悤�Ȃ����ɂ�����ʂ��痣�E����^���̎n�܂�ł���B

�܂��A��肩�����Ƃ��Ă����̊��ʂ̐��i�́A�̏d����l�ɖʂɕ��U���Ă��Ė��m�ȕ��߂������Ă��Ȃ������̂����A�����������E��ʂ��Ėʂɂ�����̏d���w���̏������ɏW�Ă����A�ڐG�ʂ����߉����Ă������ƂɂȂ�B�����̔w�ʁA�����̔w�ʁA�[���̔w�ʁA����ɂ����̍��E�ȂǂɐڐG�ʂ���ʂ����悤�ɂȂ�̂ł���B��������A�������Ɏp���̕ω��ɔ����ĐڐG�ʂ��������ɏW��Ă����A�ŏI�I�ɂ́A�����オ���Ă��瑫�ɓy���܂����`������A���̗����l�X�ȕ����ɕ��߉����đ̂̑��l�ȓ������x����悤�ɂȂ�A����ɂ́A�ܐ旧���Ɍ�����悤�ȁA�ܐ�̈�_�ɑ̏d�������镔�����W�Ďx����Ɏ���܂ł̉ߒ����A��������n�܂�ƌ�����̂ł���B

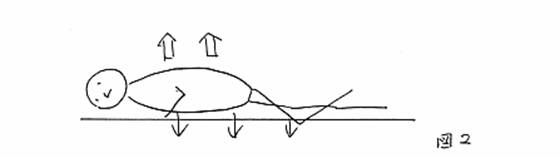

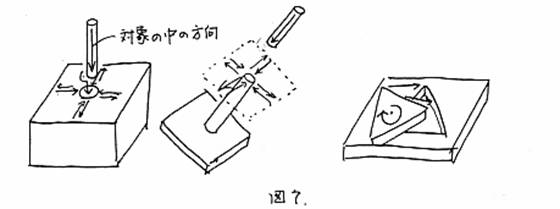

�R�D��肩�����Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\���i�}�R�j

�̂��N�������q�����A���Ȃǂɂ�肩�����Ĉ�̈�������o���Ƃ���ɁA��肩�����Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\�����n�܂�B��l�̉��ɕ������Ȃǂ̂悤�ɂ����ۂ�ƕ�ݍ��܂��悤�ȏɂ���Ă�������������͍����킯�����A�������������ʂ́A�I�ł��ς邱�Ƃɂ���ď㔼�g���������痣�E�������Ƃ��Ẳ\�����܂�ł���Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�A�����ʂ́A�I�̓˂�����ɑ��Ĕ���p�������炷�����̈��肵���d���������A�܂��A�����ł��邱�Ƃ��炻�̕I�̓˂�����̍��E�̃o�����X�����₷���A�܂������㔼�g���N�����₷���Ȃ邩��ł���B

������������Ƃ̐����ʂ̍\���ɂ��A����܂Ŋ��ʂƂ����P��̑w�ł������ʂ��A���ɂ���ĐG���ʂ��\���ŐG���ʂƍ��킹�ĎO�w�ɕ������邱�ƂɂȂ�B�������A���ʂ̐��i�������Ă���̂͑������ނ����\���ɂ���ĐG���ʂ̕��ŁA�����オ��܂ŁA���̖ʂ͑̏d��a��������Ƃ����S�I�ȏ�ƂȂ�B

�܂��A���̂悤�Ȑ����ʏ�ł̈���́A������Ȃǂ𒆐S�Ƃ�����e�F�N����\�����܂�Ƃ��ĈӖ������邱�Ƃ�t�������Ă����B

�S�A���E�����Ƃ��Ă̎���Ƃ̕X���ʂ̍\���i�}�S�j

��肩�����Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\���Ɉ��������āi����Ƃ̐����ʂւ�肩���邱�Ƃ��o�Ȃ��ꍇ�����邪�j�A�I�����ς��ď㔼�g���N�����Ƃ������E�����Ƃ��Ă̖ʂ̍\�����n�܂�B����Ƃ̐����ʂ��痣�E���悤�Ƃ���^���̈�̓��B�_�́A���I��ʂ��痣���ď㔼�g���܂������ɋN�����Ƃ������̂ł���B

�㔼�g���܂������ɋN�����Ƃ����^���́A���ꂪ�ł��オ���Ă��܂��ƁA�d�͂̎h���̎�e�����ł����ɋN������^���̂悤�Ɏv���邪�A���㔼�g��O�㍶�E�ɌX������A���E�ɂ˂��������]�����肷��Ƃ����^�����N�������Ƃɂ���Ď���d�͎h���̕ω������o���A�������e���邱�Ƃ�ʂ��ď㔼�g���܂������ɂȂ�ʒu�����������Ă���ƍl������B

�܂��A���ɑO�㍶�E�̎��㔼�g�̉^���ɂ��ẮA�X�������㔼�g��߂��܂�Ԃ��_������킯�����i������o�����X��̉��̒[�ƌĂԂ��Ƃɂ���j�A���㔼�g���܂������ɂȂ�ʒu�Ƃ����̂́A���̐܂�Ԃ��_�i���o�����X��̉��̒[�j�𗼒[�Ƃ��Ĉӎ����邱�Ƃɂ���ē���ꂽ�^�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B���̃o�����X��̉��̒[�͑O��ƍ��E�ɂ���̂ŁA���傤�Ǐ\�����̌�������Ƃ���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ���ŁA���̂悤�ɐ����ʂ����E�����ƂȂ邱�Ƃɕ��s���āA�㔼�g�̃o�����X���Ƃ邽�߂̑��̓��ݒ��߂��N����B���́A���̓��ݒ��߂�ʂ��āA����܂��\���̖ʂɂ������Ă����̏d�̈ꕔ�����ɂ��ڂ��āE���̊��ʂ���薾�m�Ȃ��̂ɂȂ�B

�T�D����̏�Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\��

��肩����A���邢�͗��E�����Ƃ��Ă̐����ʂ́A�p��������Ă������ƂƂ̊W�̒��D�ō����ʂł��������A���̐����ʂ͂������ɑ���̏�Ƃ��Ă̐����ʂƂȂ��Ă����B

�l�Ԃ̉^���́A���̍��i�̍\����A�~�^������{�ƂȂ邽�߁A���̂܂܂ł͋ł̉~�^���ɂȂ�݂̂ŁA�ʂ��\������^���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ɁA���Ȃǂ̎��ۂ̖ʂ�u�����Ƃŋ̉~�^�����A�_�Ƃ��Ėʂɐڂ���悤�ɂȂ�B��̓I�ɂ́A�������A�Ђ������Ƃ����悤�ȏu���I�ȉ^���ł���B

���������^�����������ɖʂɉ������^���ƂȂ�킯�����A�ʂɉ������^���ɂ͂������̎�ނ�����B���Ȃ킿�A�@���~�̏�̂�������G��ɑ�\�����悤�ȉ^���A�A�}�T�Ɏ��������ނ`�A�܂�A�a�ɉ����ĖؕЂ����点�ăX�C�b�`�������̂������̖ؕЂ͍a����͎�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����悤�ȋ��ނɑ�\�����悤�ȉ^���A�B�}�T�Ɏ��������ނa�A�܂�A�a�ɉ����Ă܂�̔����点�Č��ɓ����̂����܂�͍̔a����O�����Ƃ��ł���Ƃ����悤�ȋ��ނɑ�\�����悤�ȉ^���A�C�}�T�̂܂�̔ʏ�ł��ׂ点�Č��ɓ����Ƃ������ނb�ɑ�\�����悤�ȉ^���A�D�}�T�̃{�[�������ɓ����Ƃ������ނc�ɑ�\�����悤�ȉ^���ł���B���������^�����^���̋N�_�ƏI�_�̊ԁi�������j�Ƃ����ϓ_���琮�����Ă݂�Ǝ��̂悤�Ȃ��Ƃ�������B

�@�̉^���́A���̖ړI���������Ȃǂ�G�邱�Ƃ��̂��̂ł���A���錋�ʂƂ���ւ̉ߒ��Ƃ�����ʂ��Ȃ��A���邢�͖��m�ȋN�_�ƏI�_�y�т��̊ԁi�������j�̋�ʂ��Ȃ��ƌ�����B���̈Ӗ��ł́A�_�̐��E�ɋ߂��A����Η��[�̂Ȃ����̐��E�ł���B���ꂪ�A�̉^���ɂȂ��Ă���ƌ��ʂƉߒ��̋�ʂ����܂�A�N�_�ƏI�_�y�т��̊ԁi�������j�̋�ʂ����܂��悤�ɂȂ�B�����āA���̊ԁi�������j�́A�����Â���ꂽ�^���ɂ���ĂȂ���Ă���킯�����A���̕����͒�R��������������Ƃ��đ��ɑI���̗]�n�̂Ȃ��������ŕ����I�ɗ^�����Ă�����̂ł���B�B�̉^���ł́A�N�_�ƏI�_�̊ԁi�������j���Ȃ��^���́A�a����O����ɂ�������炸�����ča�ɉ����ĉ^�����N�����Ƃ����Ӗ��ł��I�𐫂����܂����^���ɂȂ��Ă���B�C�̉^���ł́A�N�_�ƏI�_�̊ԁi�������j�ɂ͇A�A�B�̉^���ɂ͑��݂��������I�Ȓ�R���̔���������Ƃ��������I�ȕ����Â��̎肪���肪�Ȃ��Ȃ��Ă���B�D�̉^���ł́A���̊ԁi�������j�ɂ������ʂ��Ȃ��Ȃ�ƂȂ��Ă���B�������A���̋́A����Ƃ̐����ʂ̂Ȃ���Ԃł̋̉^���Ƃ͐��i���قȂ�B��҂̉^���ł́A�^���͂قƂ�NjK�����Ă��Ȃ����A�D�̉^���ł́A�K�����������^���ɂȂ��Ă���̂ł���B����A���ۂ̒�R���Ƃ��đ��݂��Ă����ԁi�������j�̎��������Ȃ��Ȃ��āA���ꂽ�ƌ������Ƃ��ł���B

���������l�X�Ȏ�ނ̉^����ʂ��Ď���Ƃ̐����ʂ͂��\��������A�g�D������Ă����̂ł��邪�A���̓��́A���̂悤�ɑ�܂��ɕ`�����Ƃ��ł���B

���j�܂��A�n�܂�͓_�̐��E�ł���B��q�����u���I�ȉ^����ʂ��Ă������̋��_������Ƃ̐����ʏ�ɍ����̂����A���ꂼ��̋��_�͌Ǘ����Ă���A���݂ɊW�Â����邱�Ƃ͂Ȃ��i�}�U���j�B

�A�j���ꂪ�A�A�̂悤�Ȏ����I�Ȓ��߂����^����ʂ��ĉ^���̋N�_�ƏI�_�Ƃ��̊ԁi�������j�̕����Ƃ��Đ�������B���̎��A�N�_���邢�͏I�_�̂ǂ��炩������Ƃɂ���A���̊ԁi�������j�̕����́A����Ƃ̋N�_���琳�ʂ̏I�_�Ɍ������ĉ��S�I�ȕ����ł��邩���ʂ̋N�_�������Ƃ̏I�_�Ɍ������ċ��S�I�ł��邩�Ƃ��������������Ă���i�}�U���j�B�Ȃ��A�@�̂悤�ȉ^���́A���̂����A�̒��ԓI�Ȃ��̂Ƃ������Ƃ��ł���B

�B�j��q�����A�̉^�����_��𑝂��Ɖ��S�I���邢�͋��S�I�ȕ����͒P�ɐ��ʂ����łȂ�����Ƃ𒆐S�Ƃ����P�W�O���̕��ː��ŕ\����悤�ȋ�ԂւƍL�����Ă���i�}�U���j�B

�C�j�����������ː���̋�Ԃ���A����Ƃ̒��S���O�ɏo�邱�Ƃɂ���āA���E�ɑ�\�����悤�ȔC�ӂ̂Q�̋N�_�ƏI�_�Ɖ^���ɂ���ĂȂ���邻�̊ԁi�������j�̕����Ƃ������̂����܂�Ă���i�}�U���j�B�������q���ɂ���ė������o�����X�̍����̖�肩��Ⴆ������E�������D�ʂƂ����悤�ȏꍇ������B����������Ԃ͇A�̂悤�ȉ^����ʂ��Đ��܂�Ă�����̂ł��邪�A�B�̂悤�ȉ^���̐����̕K�v�����ƂȂ��Ă���B�@

���j�C�ɂ����Ă͂Q�_�Ԃ̉����^���ł͂Ȃ��������߁A�N�_�ƏI�_�̖�������̉^���̒��œ������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��������A�����^�����\�ȋ�ԂƂȂ�A��̓_�̋N�_��I�_�Ƃ��Ă̖��������ΓI�Ȃ��̂ƂȂ�i�}�U���j�B�Ȃ��A�ȏ�̂����炖�܂ł̋�Ԃł́A��Ԃ��Ӗ��Â��Ă�����͉̂^������̂ł����āA���o�͂܂��K�������^���ɐ旧���ċ�ԗ��W����e����ɂ͂������Ă��Ȃ����Ƃ����Ƃ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�E�j����������Ԃ��C�A�D�̉^���Ȃǂ�ʂ��ė��[����̕����ɂ���ċK�肳���^����������ԂƂȂ�i�}�U���j�B���[����K�肳���Ƃ́A��̓I�ɂ͉^�����I�_���s����������߂��A���邢�͏I�_���߂Â�����^������������Ƃ����悤�Ȃ��̂̒��Ɍ�������̂̂��ƂŁA��ʂɒ�ʂƌ�����^���ɂ͂��������v�f���܂܂�Ă���̂ł���B�����āA���̎��A���̊Ԃ��Ȃ����̂́A�^���̐�������銴�o�ƂȂ�B

�U�D�����ʂ̏W���Ώە��̕��ʂ̍\���i�}�V�j

��ɏq�ׂ�����Ƃ̐����ʂ̍\���͈�̑Ώۂɑ��铭����������n�܂��čŏI�I�ɂ͕����̑Ώۂ̑��݂̈ʒu�W�̖��ƂȂ����B���������ʒu�W�́A���x�͈�̑Ώە��̒��ɏW��Ă������ƂɂȂ�B��̓I�ɂ́A�Ⴆ�Ζ_�����ɓ����Ƃ����悤�Ȏ��A�{�[��������ꍇ�ƈႢ�A�Ώۂ��ǂ̂悤�ȕ����Ɍ����邩�����ƂȂ�B����́A����A����܂Ŗ������ȉ�ł������Ώۂ̒��ɕ��������܂ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B�����Ă��̕����͎n�߂͎���Ƃ̐����ʂɑ��Đ����ł���B���ꂪ�A����ɓ��̂悤�Ȃ��̂ɖ_������Ƃ����悤�ɂȂ�ƁA���̕����͓��̊p�x�ɉ��������̂ɂȂ�킯�����A���̎��A���̖_�Ɠ��̐ړ_�̂Ƃ���ɂ����Ɖ����ȊW�ɂ��鐅���ʂ��z�肳��Ă��邱�ƂƂȂ�B�܂��O�p�A�l�p�̔�����Ƃ����悤�ȏꍇ�A���Ђ����肩�����A��ʂɍ��킹�Ă��ׂ点��A����]������A�p�Ɗp��ӂƕӂ����킹��ȂǗl�X�ȉ^�����N�����K�v���o�Ă���킯�����A���������^����ʂ��āA�l�X�ȋ�ԊW����̑Ώۂ̒��ɏW��Ă������ƂɂȂ�B�`�ƌ����̂͂����������W�̂܂Ƃ܂�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł���B

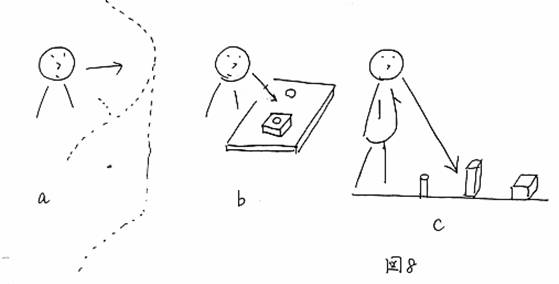

�V�@���o�I��e�̔w�i�Ƃ��Ă̐����ʂ̍\���i�}�W�j

�����ɂƂ��Ċ��o�Ƃ́A�O�E�̏�����荞�ޑ����̂悤�Ȃ��̂ŁA�Ⴆ�Ζڂɑ�\�����悤�ɂ����ƐÊς��邾���ł悢�悤�Ɏv����B�������A���o�͎���̉^�����R���g�[�����^������肷��Ƃ����d�v�ȓ���������A���ɏ����ɂ����Ă͂���炪�d�v�Ȗ����������Ă���B��e���ꂽ���o�I��ۂ��ꂾ���ł͂�����������܂�邾���ł���B���o�I��ۂ����G�ȈӖ������̂́A���̊��o�I��ۂ��^���̃R���g���[���ɂǂ̂悤�ɖ��ɗ����A�ǂ̂悤�ȉ^���̉\�����w�������Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�ÊϓI�Ȏ�e�����L���ȈӖ��Ƃ����̂́A���������^���̃R���g���[���̎肪�����^���̉\���̋Ïk�������̂ł���A���������ߒ�����ɐi�s���Ă���ƍl������̂ł���B

���o���^���ƊW�������Ă����ߒ��́A����̏�Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\���̉ߒ��Ƃ��ďq�ׂ��ߒ��̒��Ɋ܂܂�Ă���B�n�߂́A���݂̗L����\������ɉ߂��Ȃ��������o���A�������Ɏ����̉^���̃R���g���[���ɎQ������悤�ɂȂ�A����ɉ^�����N�����O�ɋ�ԓI�W����e�������̉^������肷��悤�ɂȂ�Ƃ����ߒ��ł���B

�����������o�Ɖ^���̊W���g�ݗ��Ă���O�Ɏ��o���߂炦�Ă����Ԃɂ��Ă͎���Ƃ̐����ʂ̎�e���N����ɂ����Ƃ����Ƃ���ɓ���������i�ꉞ�̂��N��������Ԃ���l���邱�Ƃɂ���j�B��̓I�ɂ͎���Ƃ�����Ƃ������Ƃ��قƂ�NjN���炸�A�����낷�Ƃ��������͏��Ȃ��A�ڂ̍������琅���ɂ��邢�͌��グ��悤�Ɍ��邱�Ƃ̕����N����₷���B�����āA���̂悤�Ȏ��o�I�Ȏ�e��ʂ��āA���̐l���Ƃ�܂��������ł̋ȖʂƂ��Ă̐����ʁA�����Ȃ�p�m���}�̂悤�ɑΖʂ��邩�����Ŗʂ��߂炦���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���i�}�W���j�B�������A���̐����ʂɂ͎����̉^�����R���g���[������肪����⎩���̉^���̉\���Ƃ��Ă̈Ӗ��͑��݂��Ă��Ȃ��B

���ꂪ�A����̏�Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ̍\����ʂ��āA�^���̃R���g���[���肪�����^���̉\��������Ƃ̐����ʏ�Ŏ�e����Ƃ��������ɕς���Ă���B�����͌����낷�悤�Ȃ��̂ɂȂ�A�ߏォ�璹����}�I�Ɍ����낷�悤�Ȍ����ƂȂ��Ă���̂ł���B�^���̉\������������l�X�ȋ�ԊW�̎�e�̔w�i�Ƃ��ẮA����Ƃ̐����ʂ̐����ł���i�}�W���j�B

���̎���Ƃ̐����ʂ́A�n�߂͎��ۂɊ��Ƃ����������ő��݂��Ă�����̂ł��邪�A�������Ɏ��ۂɂ��̖ʂ̑��݂��Ȃ��Ă������ɂ��������ʂ����݂��Ă��邩�̂悤�ɂ��ĊO�E�̑Ώۂ̊W��c������悤�ɂȂ�B��̓I�ɂ́A��ɏq�ׂ��_�ɂ����悤�ȉ^���ŁA���̓��̓�����̂Ƃ���ɕ��ʂ�z�肵����A�ɂ���R�̑Ώۂ��Ƃ炦�鎞�ɁA�����������̂R����������ʂ������ɂ��邩�̂悤�ɎO�p�`�̊W�Ƃ��Ď�e���邱�ƂȂǂ��グ�邱�Ƃ��ł���B

����Ƃ̐����ʂ̎��o�I�ȍ\�����i�ނƁA���̌��������ʂɂ��y�сA�������Ɏ��o�I�Ȏ�e�̔w�i�Ƃ��č\�������悤�ɂȂ�i�}�W���j�B��̓I�ɂ́A�����オ���ĕ����悤�ɂȂ����q�ǂ����A���s�������̊��ʏ�̔z�u�Ƃ��ĕ߂炦��悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃɑ�\�����B�����ƌ�����悤�Ȏq�ǂ��́A���̂悤�Ȏ�e�̔w�i�Ƃ��Ă̊��ʂ̍\�����܂��\���ł͂Ȃ��A�O�E�̑Ώۂ��A���鉜�s���̒��Ŋu�������ΏۂƂ��ĈӖ��Â�����̂ł͂Ȃ��A�u���肪�Ȃ����ڂ������ׂ��ΏۂƂȂ邽�߁A���������ɑ��Ď��X�Ɛڋ߂��Ă����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

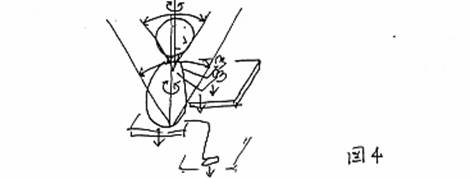

�W�A�L���̑���̏�Ƃ��Ă̘g�g�݂̖ʂ̍\���i�}�X�j

�L���̑���ɂ�����܂ł̉ߒ��͏�ɂ܂Ƃ߂��悤�Ȃ��Ƃ��炳��ɂ������̌o�߂��o�đ���̏�⎋�o�I��e�̔w�i�Ƃ��Ă̎���Ƃ̐����ʂ������ƕ��G�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����K�v������̂����A�����ł́A���������Ƃ���͏ȗ����āA���������ʂ̈�̓��B�_�Ƃ��Ă̋L���̑���̏�Ƃ��Ă̘g�g�݂̖ʂƂ������̂ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂĂ��������B��̓I�ɋL���̑���̎n�܂�Ƃ��ďグ����̂́A���ʂ��n����A���邢�͕������������̂ł���i�G�������ɓ���邱�Ƃ��ł���j�B�����́A�Ⴆ�T�̒����̈Ⴄ�_����ׂ�Ƃ������A�ڂɌ�����͖̂_�ɑ��铭�����������ł��邪�A���̎q�ǂ��ɂ͂��̕��ׂ鑀����\�ɂ���l�X�Ȋ��W�̋Ïk�������̂Ƃ��Ă̘g�g�݂����̔w��ɑ��݂��Ă���B���������A���Ď��ۂɂ��̖_����ׂ邽�߂ɁA�̘g���K�v�ł��������̂悤�ɁB�܂��A�����������ꍇ�ł��A���̕������\����������������߂ɕK�v�Ȉʒu������A�����A�d�Ȃ��Ȃǂ̗l�X�Ȋ���Ïk�������̂Ƃ��Ă̘g�g�݂��A�w��ɑ��݂��Ă���B���������A���Ď��ۂɂ��̕������������߂ɂ́A�肪����Ƃ��Ă̘g���K�v�ł��������̂悤�ɁB

�����Ă����ƕ��G�ȋL���I�v�l�ɂ����āA�ʂƂ������̂����݂�z�肷�邱�Ƃ��\�ł���ƍl������̂ł���B