�̂��N���������E���̂P�E�p���̏���

�ēc�۔V

�͂��߂�

��Q���d���d�����Ă��邽�߂ɁA�l�ԍs���̐��藧���̏����̒i�K�ɂƂǂ܂��Ă���A�قƂ�ǐQ������̏�Ԃ̂܂ܓ�����߂����Ă���悤�Ȏq�ǂ��������A���̋����̎p���̒��ŁA�l�X�Ȑ��E��z���グ�Ă���Ƃ������Ƃɂ��āA�����͂��̎q�ǂ������Ƃ̋���I�Ȋւ�荇���̒����疾�炩�ɂ��Ă����B�펯�I�ȒʔO�ł́A�����ŐQ������Ƃ����ƁA�ڗ������������Ȃ��A���I�ȏ�ԂŁA�l�ԂƂ��Ă̎�̓I�ȉc�݂�F�߂邱�Ƃ��ł����A�����A�����݂̂��ێ�����Ă���悤�ɍl����ꂪ���ł���B�������A����ɔ����āA���̎q�ǂ������́A���̎q���g�̂����ŊO�E����e���O�E�ɓ��������Ă���̂ł���A�������A���ꂪ�����̂����ɔ䂵�āA�ǂ�Ȃɗ�������̂̂悤�Ɍ����悤�Ƃ��A���́A����߂ĖL���ȈӖ����������̂ł���A�ނ���A�����̐��E�����L���ł���ꍇ�����邩������Ȃ��̂ł���B

�Ƃ���ŁA�����́A�������������̎p���ŐQ������̏�Ԃɂ���q�ǂ������Ƃ̊ւ�荇���̒��ŁA�̂��N�����Ă������������Ƃ������̂��d�����i�����A�P�X�W�Q�j�A������������������ʂ��Ďq�ǂ��̒��ɐV�������E���J����Ă������Ƃ��A���H�I�Ɋm���߂Ă����B�����A����ɑ̂��N�����Ƃ����Ă��A�����Ď���̂��N�������Ƃ̂Ȃ����������q�ǂ������̑����́A���̂悤�ȓ����������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ƃ����Ă悢�B�������A�ނ�́A�܂����������Ă��Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ������A�̂��N�����悤�ȓ��������������Ȃ�s���Ă��A����́A��������Ɏq�ǂ��ɋ�ɂ�^���邾���ŏI����Ă��܂��B�����́A�����܂ŁA���̂��Ƃ��q�ǂ�����ɔ[���������̂ł���A���̂��Ƃ�ʂ��Ďq�ǂ��̐��E���L�����Ă����悤�Ȃ��̂Ƃ��āA�����̓����������l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�����ŁA�{�e�ł́A�������������̎p���ŐQ������̏�Ԃɂ���q�ǂ������̑̂��N�����Ă������Ƃ��߂���l�X�Ȗ��ƁA�̂��N�������Ƃɂ���ĊJ����Ă������E���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ������Ƃɂ��āA��Q�̏d���q�ǂ������Ƃ̋���I�Ȋւ�荇���̎����Ɋ�Â��Ȃ���A�l�@�������čs�������B

�P�D�p���ɂ���

�p���ɂ��āA�Ⴆ�ΐ����w�̒m����|���A���̊O�I�Ȍ`�Ԃ��琸�k�ɕ��ނ��ꂽ���̂�A�l�X�Ȏp���Ɋւ��锽�˂̎p�����邱�Ƃ��ł���B�܂��A���B�S���w�ɂ����ẮA�����̎p�����m�����Ă����p������ɉ����Đ��m�ɒm�邱�Ƃ��ł���B�����́A���̊w�̍̂鎋�p����́A�Ӗ��̂�����̂ł���Ǝv���邪�A��Q�̏d���q�ǂ��Ƌ���I�Ȋւ�荇�������Ƃ��Ƃ�������ɗ����A�܂��A����ɉ������Ǝ��Ȏ��p����̔c�����K�v�ƂȂ��Ă���B�����ŁA�����������āA���̂悤�ȑO��̂��ƂɁA�����Ǝ��̎p���Ɋւ��闝��������čs�����߂̎��݂��s���Ă��������B

�܂����ɁA�p�������ێ�����ߒ��́A�P�Ȃ锽�˂�n�ɂ����̂ł͂Ȃ��A�Ӑ}�I�Ȋ����ł���Ƃ������Ƃł���B���łɎp���̂ł������������l�̌����⓮���̌����Ȃǂ���A�p�����`�����ێ����銈���́A�Ӑ}�I�ȉߒ��̉�݂��Ȃ����˓I�ȃv���Z�X�ł���ƍl�����Ă���B�m���ɁA�����́A�������������̑̂��N�����Ă��邱�ƂɈӐ}�I�ɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ����A�����Ɍ�����悤�Ȃ���߂Đ��I�Ȏp���̔��˂̎p������A�����I�ɑg�ݍ��܂ꂽ�@�B�I�ȃ��J�j�Y���̑��݂�\�z�����ɂ͂����Ȃ��B�܂��A�����̓��c�����A�قڎ����悤�ȉߒ����o�Ďp����ω������Ă��������Ɍ����������A���ꂪ�Ӑ}�I�Ȋ����Ƃ͊W�̂Ȃ����n�̌��ʂł���ƍl���Ă������̂Ȃ��Ƃ��낪����B�������A��Q�̏d���Q������ƌĂ��悤�Ȏq�ǂ����A�ւ�荇���̒��ŁA�̂��N�����Ă����p�ɐڂ���Ȃ�A�����ɂ́A�l�X�ȈӐ}�I�ߒ��̑��݂��Ԃ��Ɍ��ĂƂ��B�Ⴆ�A���ɑ��Ď������܂��邽�߂ɁA���ɂ������I�ɂ����Ɨ͂����A�������w������L���Ȃ��炤�Ȃ��ꂽ�����������Ǝ����グ��q�ǂ�������B���������Ȃ߂炩�Ȉ�A�̌o�߂́A���͂�A���˂ƂƂ��Ă��Ăׂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤�B�����āA���������Ӑ}�I�Ȋ������A���Ƃ��A��ɁA���˓I�ȉߒ��ʼnc�܂��悤�ɂȂ�Ƃ��Ă��A����ꂪ�A����I�Ɋւ�荇���ۂɌ����������̂́A�܂��ɁA���̎q�ǂ����g�̈Ӑ}�Ɋ�Â��čs���Ă��銈���̏�ʂł���B�����āA�����鐶���I�Ȕ��˂Ƃ���邢�����̔��˂��A�Ӑ}�I�Ȋ����Ƃ̊W�ɂ����Č����ׂ��ł���ƍl������̂ł���B

���ɁA�p���́A�n�̐g�̕��ʂ̓����̒P�Ȃ�ÓI��Ղł͂Ȃ��A�����Ɠ��I�Ȑ[�����т��������A��̂܂Ƃ܂������Ă���ƍl�����A�l�ԍs���̐��藧���̏����ɂ����ẮA�V���Ȏp���̌`�����V���Ȋ������\�ɂ���ƂƂ��ɁA��̊����̊m�����V���Ȏp���̌`���ɂȂ���Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�A����̑Ώۂɑ��Ă܂������Ɏ��L���Ƃ����^�����l�������A�����A��̂��s����ȏꍇ�A��́A��̂̑O��̗h��ƈ�̉������������ŁA���������Ԃ���悤�ȁA���邢�͕������悤�ȉ~�ʂ�`���^�����N���邱�Ƃ������B���������~�ʉ^�����A�܂��������L���Ƃ����^���ւƕω�����̂��\�ɂ���̂́A��̂����肵�A�肪�L�тĂ������ɍ��X�ς���Ă�����̂̃o�����X�������I�ɒ������邱�Ƃ��ł���悤�Ȏp��������邱�Ƃɂ��̂ł���B�����āA�܂��A�w������L�����p���Ƃ����̂́A�w������L�����Ǝ��̂�ړI�Ƃ��钆�ō����Ƃ��������A�u���I�łȂ������I�Ȓ����̔�������̉^�����N�������ŁA�������Ɋm������Ă������̂ł���ƍl������̂ł���B

��O�ɁA��̎p���̊m���̉ߒ��́A�O�E�̍\���̈�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł��A�p���̊m���ɂ���ĊO�E���\�����Ă����ƂƂ��ɁA���̍\�������O�E�����ƂɎp�����m�����Ă����Ƃ�����B�Ⴆ�A�O������Ԃɂ����鐂���Ƃ����K��́A����ꂪ�A���������̂����炩�̂������ŋN�������Ƃɂ���ď��߂č������̂ł���A�����Ă܂��A���̎�����グ�������Ɋ�Â��āA�����́A����̑̂��N�����ێ�����̂ł���B���������O�E�̍\������Ԃ̍\���Ɋւ��Đ�������Ȃ�A���̎p���Ɋւ��č\��������Ԃ́A�p����ԂƂ��ĂƂ炦�Ă������Ƃ��ł���B���̎p����ԂƂ́A����ꂪ�p������鎞�ɑO��Ƃ��Ă�����ʂƂ���ɒ������鐂�����̂�����ɂ���ċK�肳���ƍl������B�����āA���̎p�����́A����ꂪ�^�����N�����ۂɑO��Ƃ��A������ʒu�A�����Ȃǂɂ���ċK�肳��鑀���ԂƂ������̂Ɛ[���W�������Ă���A���̗��҂ɂ���ċ�Ԃ̍\���͐������邱�Ƃ��ł���ƍl������B

�Q�D���ʂɂ�����O�E�Ƃ̊W�̏���

�q�ǂ������ʂ�������Ƃ��A�ꌩ����̎p����ێ����Ă���悤�Ɍ����āA���̈ӎ��͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɍ��X�ƕω����Ă������̂ł���ƍl������B�����āA���������ӎ��̑��l�Ȏp�́A���̊O�E�Ƃ̊W�̂�����ɂ���Ď��̂R�̗l���ɑ傫�������邱�Ƃ��ł���B

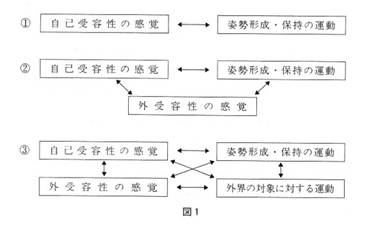

���Ȃ킿�A�@��̂��N�������p������邱�Ǝ��̂��ړI�ƂȂ��ԁA�A��̂��N�������p���ŁA�O�E�̎h����ÓI�Ɏ�e�����ԁA�B��̂��N�������p���ŊO�E����e���Ȃ���O�E�ɓ��������Ă�����Ԃł���B�����āA���ꂼ��́A���o�Ɖ^���̂��������A���̂悤�ɋK�肷�邱�Ƃ��ł���B���Ȃ킿�A�@�͎��Ȏ�e���o�ɂ���e�Ǝp���`���E�ێ��̂��߂̉^���Ƃ�����҂̓�������Ȃ��Ă���A�A�́A�@�̗l���ɊO��e���o�̓����������邱�Ƃ���Ȃ�A�B�́A�A�̗l���ɁA�O�E�ւ̑Ώۂɑ���^���̓����������邱�Ƃɂ���ĂȂ��Ă���Ƃ�����̂ł���i�}���j�B

�i�P�j��̂��N�������p�������

�p���𐮂���Ƃ������Ƃ́A�����ɂ����Ă͉����̍s�����N�������߂̎�i�ł����āA���ꎩ�̂��ړI�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͏��Ȃ��B�������A��Q�̏d���q�ǂ��ɂƂ��ẮA��̂��N�����Ƃ������Ƃ́A���ꎩ�̂��\���ړI�ƂȂ肤����̂ł���B

������Q������Ƃ�����Ԃ̒��ł́A�S�g�̑̏d�����̂܂��̖ʂɂ���������A�̂�ʂ����������ɂ��Ă��A����葫�������グ����̂��˂������肷�邾���ŁA��̂͏��ʂƐ����ɂ����ē|���Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�A��̂��N�����Ƃ������Ƃ́A��������̂̊e�����̏d�͂ɂ�������Ď����グ�A�o�����X���Ƃ�A�ʂ���̒�R��d�͂����܂����p���Ė��ʂȗ͂��ď�̂�|��Ȃ��悤�ɕێ�����Ƃ������Ƃł���B����́A�Q������Ƃ�����Ԃɂ�����ʂ�d�͂Ƃ̊W�̎����Ƃ͑傫���قȂ�V���Ȃ��̂ł���A��Q�̏d���q�ǂ������ɂƂ��ẮA���������ʂ�d�͂Ƃ̐V���ȊW�̎������s�����Ƃ������I�ɏ�̂��N�����Ƃ������Ƃ̍����ƂȂ��Ă���ƍl������̂ł���B

�u�x�����Ƃ��Ă����鎞�Ԃǂ���̕����ւ������ꂸ�A�|��̎p����ێ����邱�Ƃ��ł����Ƃ�����A���ꂱ���܂��ɐl�ԍs�����藧���̌��_�Ƃ��Ẳ^���̎����ł���A����͂ǂ���̕����ɂ��X�����ɁA������̎p���������Ńo�����X���Ƃ�Ȃ���ێ����邱�Ƃɂ���Ďn�܂������߂Ă̐l�ԍs���̎����Ƃ�����v�i�����A�P�X�W�Q�j�̂ł���B

�Ƃ���ŁA��q�̂悤�ɂ��ď�̂��N�����o�����X����邱�Ƃɂ���ē���ꂽ�p���́A�ÓI�Ȉ���̏�Ԃł���B�������A���������������肵���p������������ƁA��̂�h�炵���蔽�点���肵�Ĉ��肵���p�����킴�Ƃ������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������悤�ɂȂ�B����́A��q�̐ÓI�ȃo�����X�̎�ꂽ��Ԃ����߂�Ƃ����ړI�Ƃ͈قȂ�A��̂��̒��ŕێ����Ċy���ނƂ����悤�ȓ��I�ȃo�����X�̎�ꂽ��Ԃ����߂�Ƃ����V���ȖړI�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B

�Ƃ���ŁA����������Ԃ�}�P�Ɏ������悤�Ȋ��o�Ɖ^���̂�������猩�Ă݂邱�Ƃɂ������B�܂��A�p���`���E�ێ��̉^���Ƃ����̂́A�I�����A���݂��߂�ȂǁA���⏰�Ȃǂ̖ʂɑ��ė͂������A���̔���p�𗘗p����Ƃ��������ƁA�w�ȂǂɌ�����悤�ȋؓ����ꎩ�̂ɗ͂�����Ƃ��������Ƃ���Ȃ��Ă���B�������������͕��ʂ̉^���Ƃ͈���ĖڂɌ����铮���ł͂Ȃ��A�ڗ�����������Ȃ��ÓI�ȋْ������ł���B�i���P�j�����āA�������������̌��ʐ������R��d�͎h���̕ω��Ȃǂ��A�^�����o�╽�t���o�Ƃ��������Ȏ�e���o�ɂ���Ď�e����A���x�́A���̎�e�ɂ���Ďp���`���E�ێ��̊��������߂����Ƃ�����̉~���\�����Ă���B

�����ŁA�������Ă����������Ƃ́A�ʏ�A���������p���̌`���E�ێ��ɂ��Č���鎞�A�p�����˂Ő�������邱�Ƃ������킯�����A���˂Ƃ������A�܂���ɊO�����̎h���������Ă��ꂪ���˂������N�����Ƃ����}���ōl������B�������A�ނ����Ō����悤�Ɏ�e�ɐ旧���ĉ^�����N����ƍl���邱�Ƃ��ł��A���������҂̊W�͒P�Ȃ�|�����̗���ł͂Ȃ��A�₦���鑊�ݍ�p�̒��ɂ����̉~�ƍl������Ƃ������Ƃł���B�����āA���ɏq�ׂ��悤�ɂ�����Ӑ}�I�ȉߒ��ƍl������̂ł���B�i���Q�j

�܂��A�����Ŏ��Ȏ�e���o�́A���ɏq�ׂ�O��e���o�ƑɂȂ���̂ł��邪�A���ʂ͎��Ȏ�e���o�������̐g�̂̈ʒu��^������e���邱�Ƃ���u���ȁv�Ƃ����ꂪ�������A�O��e���o���g�̂̊O���̎h���ɂ���Đ����邱�Ƃ���u�O�v�̌ꂪ�������Ă���Ƃ����킯�����A���Ȏ�e���o�ɂ����Ă������������d�͂��R�Ȃǂ́A�O���̎h���Ƃ������Ƃ��ł���̂ł����āA����ꂪ���Ȏ�e���o��ʂ��Ď��Ȃ̐g�̂̈ʒu��^����m��Ƃ������A���͏d�͂��R�Ȃǂ�ʂ��ĊO�E����e���Ă���Ƃ������Ƃ��ł���̂ł���B

���������āA�����܂ł��̋�ʂ͕X�I�Ȃ��̂ł���B�����āA���̎p���`���E�ێ��̊����Ǝ��Ȏ�e���o�̉~�͌����Ď��ȓ��ŕ��Ă�����̂ł͂Ȃ��A���łɊO�E�ɊJ����Ă���̂ł���B

�i�Q�j�O�E�̐ÓI�Ȏ�e

�O�E�̎�e�Ƃ����̂́A�l�ԍs���̐��藧���̏����̒i�K�ɂ����ẮA��e���N�����Ă��g�ŐϋɓI�Ȓ��ӂ��������Ƃ̂Ȃ��������Ɍ������e�i���R�j�ƁA�ϋɓI�Ȏ�e�Ƃɑ�ʂ��邱�Ƃ��ł���B�i���S�j�{�e�ł́A��̂��N�������Ƃɂ���ĉ��炩�̐ϋɓI�ȍ\�������ꂽ��Ԃɂ��ċc�_���Ă���̂ŁA���ƂȂ�̂͌�҂̐ϋɓI�Ȏ�e�ł���B

�ϋɓI�Ȏ�e�́A����ɐG��A���ǂ�Ƃ������^��������e��A�^���̗\���A���߁A�m�F�������肷���e�A����ɉ^���킸�O�E�ւ̓���������O��Ƃ��Ȃ���e�Ȃǂɕ����邱�Ƃ��ł��邪�A���Ƒ��̎�e�͎��̊O�E�ւ̓��������̍��Ŗ��ƂȂ�̂ŁA�����ŋc�_�ƂȂ�̂͑�O�̉^���킸�O�E�ւ̓���������O��Ƃ��Ȃ���e�ł���B���Ȃ킿�A�ڗ������g�̂̓����͋N����Ȃ����O�E�̎h���ɒ��ӂ���S�ɒ����Ŏ�e���Ă���悤�Ɍ������Ԃł���B�����āA�q�ǂ������̂悤�Ȓ��ӂ̏W��������Ԃɂ��邱�Ƃ������Ɋ���������肪����́A�\��Ǝp���ɂ���B

�\��ɂ�����肪����́A��̓I�ɂ͂܂����Ɗዅ�̉^���A�O�̊J����Ȃǂɂ���B

���ӂ𒍂��ł���h�������ł��邩�ɂ���Ă��ς�邵�A��l��l�̎q�ǂ��ɂ���Č��I�ł����邪�A���ʂ��Č�����悤�Ɏv�����Ƃ�����B�܂��܂����Ō����Ύ��܃p�`�b�p�`�b�A�o�`�b�p�`�b�Ƃ������悤�ȓ������N����B�����Ċዅ�͎��܃L�����L�����Ɠ��������Ƃ͉E�゠�邢�͍���̕��Ŏ~�܂��Ă���B�������W�����Ă���̂����o�h���Ȃ�Ζڂ͂��̎h���ɒ����ꂽ�܂܂��B�|���A�O�́A�ނ��ȗ͂��ʂ��킸���ɊJ�����悤�ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ������B��̊p�x�ɂ���ẮA����������t���X�[�b�ƐÂ��ɗ��ꗎ���邱�Ƃ�����B

����p���ɂ�����肪����́A�S�g�̉^���̒�~�ɂ���B�^�����قƂ�ǎ~�߁A�p�����s����ɗh��邱�Ƃ��Ȃ���ԂŁA���܂��̂��~�߂���Ԃł���B���̏�Ԃň��肷��ƌċz���������ɐ����Ă��Đ[���Ȃ�B���̎��̎p���́A���̎q�ǂ��̎p���̍����̒��x�ɂ���ėl�X�ł��邪�A���߂ŏq�ׂ�悤�ȑO����ɂ�肩�������p���������ɂ��X���Ċ߂̓����͈͂̒[�Ŏ~�߂�p���Ȃǂ����̓T�^�I�Ȃ��̂Ƃ��Č���ꂽ�肷��B

����������}�P�Ɏ������悤�Ȋ��o�Ɖ^���̊W���琮�����Ă݂����B�����ŊO�E�̎�e�̒��S�ƂȂ�O��e���o�ɂ́A���o�A���o�A�G�o�A�k�o�A���o�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B�����������o�̐��E�ɂ��Ă̐����͂܂��ʂ̋@��ɏ��邱�Ƃɂ��邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃɒ��ӂ��Ă����K�v������B���Ȃ킿�A�l�ԍs���̐��藧���̏����ɂ����Ă͂���ꂪ�ʏ�s���Ă��鎋���o�ɏd����u�����o�̏��͈Ӗ����Ȃ����A���o�͑������瑽���̎h������e���邪���o�͂܂��\���Ɋ��p����Ă��Ȃ�������A�܂��A�G�o�Ȃǂ́A���w��̐G�o�����ނ���w������ȂǑS�g�̗l�X�ȐG�o���傫�Ȉʒu�����߂Ă����肷��̂ł���B�܂��A�k�o�□�o�Ȃǂ̉ʂ����Ă�����������߂������Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�Ƃ���ŁA���������O�E�̎�e�́A��ɉ^��������^���̗\���⒲�߁A�m�F�Ȃǂ������e�ƈقȂ邱�Ƃ��q�ׂ����A����͂ǂ��������Ƃ��Ӗ�����̂��낤���B�����̒ʔO���炷��A�O�E�̎h�������̂܂�e��ɂ���Ď�����ĊO�E�̗��������܂��ƍl�����Ă���B�������A�����ŏq�ׂ�悤�ɒʏ�̊O�E�̗����Ƃ͉^���Ƃ̊W�̒��Ő��܂����̂ł���A�����ōs���Ă����e�͎��̈قȂ���̂ł���B������O�E�̗����Ƃ͋�ԊW�ɑ�\�����悤�ȊO�E�̏��W�̗��������S�ƂȂ���̂ł��邪�A�����ł́A���������W�̗����ɂȂ����e�����A���o�̎��I���ʂ��ۗ����������̎�e�����S�ƂȂ��Ă���A�W�̗����ɂȂ����e�͕����I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ł���B

���������O��e���o��ʂ��čs����O�E�̐ÓI�Ȏ�e�́A�p���Ɛ[���W�������Ă���B���łɏq�ׂ��悤�ɂ��������O�E�̐ÓI�Ȏ�e���N���鎞�A�S�g�̉^���͒�~���p�������肵����Ԃɂ���B���Ȃ킿�i�P�j�ŏq�ׂ��悤�Ȏ��Ȏ�e���o�ɂ���Ē������ꂽ�p���`���E�ێ��̊����̌��ʍ��ꂽ�p���ƊO��e���o�Ƃ���̂܂Ƃ܂������Ă���̂ł���B�����āA��e�ɏW���������قǎp���͂����肵�����̂ƂȂ�A���Ɏp�������肷�����قǂ��[����e���\�ƂȂ�Ƃ������݊W�������Ă���̂ł���B

�܂��A���̎q�ǂ��ɂ���āA�O�E��ÓI�Ɏ�e���邠�錈�܂����p���Ƃ����̂�����Ă���A���������p���ʂ��ɂ͂��������O�E�̐ÓI�Ȏ�e�͋N����Ȃ��Ƃ����Ă悢���낤�B���Ȃ킿�A������p�����A�������p�����A�������p�����A�����키�p�����A���w���̐G�o�Ŋ�����p�����A�q���̐G�o�Ŋ�����p���r�A�q���̐G�o�Ŋ�����p�����ȂǁA�l�X�Ȃ��̂������邱�Ƃ��ł���ƍl������B�Ⴆ�A����́������p�����Ƃ��āA����������ɌX���Ď~�߂�Ƃ����悤�Ȃ��̂��������肷��̂ł���B

�i�R�j�O�E�ւ̓�������

�����ŏq�ׂ�̂́A�q�ǂ����O�E�Ƒ������s���Ă���ł���A�q�ǂ��̎����I�ȉ^�����d����������̋���I�ȓ��������ɂ����āA�����Ƃ��d�v�ȏ�ʂł���Ƃ�����B�{�e�ŏq�ׂ�悤�Ȑl�ԍs���̐��藧���̂���߂ď����ɂ����ẮA����ꂪ�O�E�ɓ��������Ă�����ŏd�v�Ȏ�̉^���͂܂��傫�Ȉʒu�����߂�ɂ������Ă��Ȃ����A�����𒆐S�Ƃ����^���Ȃǂ������ɋN�����Ă���A�O�E�Ƃ̑����ɂ����đ傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�ڍׂ͕ʍe�ɏ��邱�Ƃɂ��邪�A���̑O�ɂ���Ώۂ��A������E�ɐU��Ȃ���O���ŐG������Ȃ߂��肵�A�܂��A������E�ɐU������㉺�ɓ��������肵�Ėj�₠���ŋ��ނ𑀍삵���肷��ȂǁA���Ǝ�𒆐S�Ƃ����l�X�Ȋ��������邱�Ƃ��ł���B

�܂��A��́A�����̎p���ł͂��낢��Ȏg���������Ă���q�ǂ��ł��A��̂��N�������p���ł́A��̂��x���邽�߂Ɏg���Ă��邱�Ƃ������A�Ȃ��Ȃ�����Ŏ�𑀍삷�邱�Ƃ͓�����A�q�ǂ��ɂ���Ă͏����Â�����̏�̕���G���Ă݂���A������Ɏ����Ă����ĂȂ߂��蕨������Ō��Ɏ����Ă����Ȃǂ̎g�������n�܂��Ă���B

�������������o�Ɖ^���Ƃ����ϓ_���琮������ƁA��̂悤�ȑΏۂւ̓��������́A�Ȃ߂�Ȃǂ̂悤�ɑS�̂Ƃ��ĉ^�������o�Ƃ��Č�������̂ƁA���ނ𑀍삷��Ƃ����悤�ȁA���o���\���⒲�߁A�m�F�ȂǂɎQ�����邪�S�̂Ƃ��ĉ^���ƌ�������̂Ƃ���Ȃ��Ă���B���o�Ɖ^���Ƃ����̂́A��ʂɂ́A���o����e��ɁA�^�������ʊ�Ɍ��т��邽�߁A����������̂ł���ƍl�����Ă��邪�A�Ƃ��ɁA�O�E�̉��炩�̎h������e���邱�Ƃɂ���Ă����炳�ꂽ�\���ɂ���ĉ^�����N����A�N�������^���͎h���̎�e�ɂ���Ē��߂��A���̉^���̌��ʂ̊m�F�̎�e���N����Ƃ����|�A�́u����I�����@�\�v�i�����A�P�X�V�X�j�Ɋ�Â��ߒ����o��̂ł���B

�܂��A�S�̂Ƃ��Ċ��o�ƌ�����Ώۂւ̓��������ɂ��čl���Ă݂����B���̏ꍇ�A�\���A���߁A�m�F�̎�e�𐋍s���Ă���튯�Ɖ^�����Ă���튯�Ƃ�����ł���B�Ⴆ�A�Ȃ߂�Ƃ������̔\���I�G�o�ɂ��Ă����A�ŏ��ɂȂ߂�Ώۂ̑��݂�\��������͎̂��o�ł����Ă����o�ł����Ă��悢���A������������ΏۂɐڐG���Ă���́A�Ȃ߂�^�����N�����Ă����ׂ���������\������̂͌��̐G�o���̂ł��邵�A���̉^���߂���̂����̐G�o�₻�̉^�����o�ł���A���̉^���̌��ʂ́A�����I�ɐG�o��^�����o��ʂ��ė^����ꑱ����̂ł���B�����̉ߒ��͂قƂ�Lj�̉����Ă��邽�ߖ��m�ɋ�ʂ���͓̂�����A�_���I�ɂ͂��������ߒ�����ʂ��邱�Ƃ��ł���B

���l�̂��Ƃ͎��o�ɂ����Ă͂߂邱�Ƃ��ł���B�ዅ�^�������T���A�ǎ�����Ȃǂ��A�\���A���߁A�m�F�Ƃ������ߒ����܂�ł���ƍl������̂ł���B

�܂��A�P�Ɏ��U��Ƃ����悤�ȉ^���̏ꍇ�����ꎩ�̂��ړI�ł���悤�ȏꍇ�A�̂ɉ����d�͂̕ω��𖡂���Ă���̂ł���A�����ł������o�Ɠ������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�������A���̏ꍇ�A���ʂƂ��Đ����Ă��銴�o���ʏ�̌܊��Ɋ܂܂�Ȃ��^�����o�╽�t���o�ł��邽�߁A�ʏ�͊��o�Ƃ��Č��Ȃ���邱�Ƃ͂Ȃ��B

����ɑ��ĉ^���Ƃ��Č�����O�E�ւ̓��������͂ǂ̂悤�ɐ��������̂��낤���B

���̏ꍇ�A���o�̏ꍇ�Ɏ����I�ɓ����錋�ʂƂ͎��I�ɈقȂ錋�ʂ����݂��Ă���Ƃ��낪�d�v�ȓ_�ł���B���̌��ʂ́A���|�̊튯�ɂ���Ď�e����Ă��\��Ȃ����A�ʂ̊튯�ɂ���e�̏ꍇ���Ԃ͂͂����肷��B�Ⴆ�Ȃ߂�Ɖ�������悤�ȋ��ނ𑀍삷��ꍇ�ȂǁA�Ȃ߂邱�Ƃ́A���Ƃ������ʂ�Ƃ����ړI�̂��߂̎�i�ƂȂ�A�S�̂Ƃ��Ă͊��o�Ƃ��Ă̐��i�������A�^���Ƃ��Ă̐��i�������O�ʂɏo�Ă���̂ł���B�ڂ̏ꍇ�ł��A���Ɏ����ɂ���đ���ł���悤�ȋ@�킪�������Ƃ���A�����ŏq�ׂĂ������ƂƓ��l�ŁA�^���Ƃ݂Ȃ��������R�ł��낤�B

�ʏ�̂����̍s���̏ꍇ�A�������̊튯���������邱�Ƃɂ���Đ��s����邽�߁A���ۂ̉^���̐��s�ƁA���̗\���A���߁A�m�F���̋@�\���͂�����Ƃ����������S�������A���o�Ɖ^���̋�ʂ͖��m�ɂȂ�B�Ⴆ�ΖڂƎ�̋��������s���ł���A�ڂ����o�Ƃ��ė\���A���߁A�m�F�̋@�\����Ƃ��ĕ��S���A�肪���ۂ̉^���̐��s�S���Ă���̂ł���B�������A�����Ŗ��Ƃ��Ă���悤�ȏł́A���o�Ɖ^���́A���ڂȊW�����������A���̋��E����߂ɂ����قLj�̉��������̂Ȃ̂ł���B

�����������Ƃ��玟�̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��ł���B���Ȃ킿�A���X�ɂ��Ċ��o�͊O�E�̎h�����|���I�Ɏ�e��ɓ����Ă���Ƃ����}���ɂ���ĕ߂炦���邱�Ƃ��������A�O�E�̗����Ƃ����̂͂���������g�I�ȏŐ���������̂ł͂Ȃ��A�\���|�J�n�|���߁|�I���|�m�F�Ƃ����\���I�ȉߒ��̒��ʼn^���Ɗ��o�����ݍ����Ȃ��瓭�����Ƃɂ���Đ�������Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A���o�́A�^���̐��s�ɐ旧���ĉ^����\�����A���s���̉^���߂��A����ɂ��̌��ʂ��m�F����Ƃ����悤�ɁA�^���Ɛ[���ւ��Ȃ��瓭���̂ł���A�O�E�̗����Ƃ͂��������ߒ��̒��œ�������̂Ȃ̂ł���B�i���T�j

�O�E�̑Ώۂɑ���^���Ƃ��̉^����\�����A���߂��A�m�F����O��e���o�Ƃ̋����ɂ��O�E�ւ̓��������́A���Ȏ�e���o�ɂ�钲�߂����p���`���E�ێ��̊����Ƃ��A�[���W�������Ă���B�܂��O�E�ւ̓����������N���邽�߂ɂ́A���̉^�����x����p�����`������ێ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�^�����N�������Ƃ���Ɏp�����o�����X�������Ă�����Ă��܂��̂ł́A�^���𐋍s���邱�Ƃ��̂��̂�����ɂȂ��Ă��܂��B

�����p���͒P�ɉ^���ɑ��Ĉ��肵���ÓI�Ȋ�Ղ���Ă���̂ł͂Ȃ��A�^���Ɠ��I�ȊW�������Ă���A�ϋɓI�ɉ^���̒��߂Ɋ֗^���Ă���̂ł���B

�����̏�Ԃł������قǁA�^���͎p���ƈ�̉����Ă���B���������āA����^�����N����Ƃ������Ƃ́A����p�����Ƃ���Ƃ������ƂƓ������ƂɂȂ����肷��B�Ⴆ�A��q����悤�ɁA�O�ɑ̂�|���悤�ɂ��Ċ��ɂ�肩����Ȃ���j�ŋ��ނ𑀍삷��Ƃ����悤�ȏł́A�O�X������̂��N�����Ƃ����p���`���̊����ƈ�̉����ĉ^�����N�����Ă���̂ł���B

����������̉�������Ԃ���A�O�E�ւ̓��������Ǝp���`���E�ێ��̊����Ƃ�����������Ԃł��A�Ⴆ�A��̂��N�����ĉE����E�̕��ɐL���Ƃ����悤�ȏꍇ�A��̂́A�E��̉^���ɂ���č��X�ω�����o�����X���A���̋t�̕����ł��鍶�֏����ȉ^�����N�������Ƃɂ���āA�E��̉^���������I�ɒ��߂���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă���B

���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�O�E�ւ̓��������ɂ́A���Ȏ�e���o�ɂ�钲�߂����p���`���E�ێ��̊������w��ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��킩�邵�A�܂��A�O�E�ւ̓��������̂��߂Ɏp�����`������ێ�����邱�Ƃ��킩��̂ł���B

�܂��A�O��e���o�ł���G�o�⎋�o�A���o�Ȃǂ��p���`���ێ��ɊW���Ă���Ƃ������Ƃ��t�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���o�������Ƃ������̏Ŏ�e����̂́A�����I�Ȃ��̂ł���A�������̂̒��ɂ͎p���`����ێ��ɒ��ڗL���ȏ��͂قƂ�NJ܂܂�Ă��Ȃ��B�������A�O�E�ւ̓��������̍������ɔ����ĊO��e���o�����W�I�Ȏ�e�ɍ��܂�A�O������₪�\�������悤�ɂȂ�ƁA�O��e���o�ɂ���e���p�����`�����ێ����銈���߂���悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�R�D��̂��N�������p���̏���

�֎q�ɍ����������ɕI�����ď�̂��N�����Ƃ����ɂ�������ʂ͎��̂R�ɑ�ʂł���B���Ȃ킿�A���ɁA�O�����邢�͌���ɂ�肩�������p���A���ɁA�I�������Ƃɂ���ď�̂��N�������p���A��O�ɁA�I�������ɏ�̂��N�������p���ł���B

���������p���̂����������肷���ŏd�v�Ȃ̂́A�늲�̂�����ł���B�늲�̂������́A�Ғ��ɂ���Č��܂�킯�����A�Ғ��͎�⑫�̐����w�I�\�����_��̍��i�̊߂ɂ�錋���Ƃ�����{�I�\���������Ă���̂ɔ䂵�āA�Z����̐Ғō����R�O�]��A�������\���ɂȂ��Ă��邽�߁A���̏�Ԃ͑��l�ł���B�������A�@�\�I�ɂ́A���̂�����̂����鍘�ŕ����Ƌ��̌�둤�̋��ŕ����A�y�ю�ɘA�Ȃ���ŕ����Ƃ����R�̕����ɕ����čl������B�i�U�j�����āA��{�̎��Ɍ�����w�������A���͂R�{�̎���������ςݏグ��悤�ɑg�����邱�Ƃɂ���č���Ă��邱�Ƃ��킩��̂ł���B

�ȉ��A���ꂼ��̎p���ɂ��čl�@���Ă��������B

�i�P�j�O�����邢�͌���ɂ�肩����

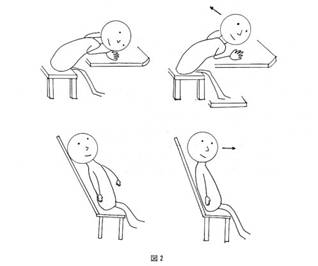

�܂��A��肩���邱�Ƃɂ���Ĉ��肵����Ԃł��邪�A����ɂ́A�O�ɂ��Ԃ��ɂȂ邱�Ƃɂ�����ƌ��ɂ�肩���邱�Ƃɂ�����Ƃ�����B�����āA���̂�肩����ɂ��Ғ��̂R�̕��������ׂĂ�肩���点�����̂ƁA��̕����������グ�Ă�����̂Ƃ���ʂ��邱�Ƃ��ł���i�}�Q�j�B

������肩����ł��A�O���ƌ���ł͑傫�ȈႢ������B����ւ̂�肩����́A�����ŐQ������̏�Ԃɗގ����Ă���A���̂܂g�̏�ԂɂƂǂ܂낤�Ƃ���X���������B��肩������̂��l�̏ꍇ����͂����ƌ����ŁA�ǂ�ǂ��肩�����Ă����A�O�Ɍ������đ̂��N�������悤�Ƃ��Č�납��w���������Ă��A����́A�������Ă�肩��������߂邱�ƂɂȂ邱�Ƃ̕��������B����́A�����ɂ����ẮA�����ŐQ�Ă��鎞�̔w���̐G�o�h���̎�e������߂đ傫�Ȉʒu���߂Ă���A���̂��Ƃɂ���đ傫�Ȉ���邱�Ƃ��ł��邩��ł���B

���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����ɂ�肩�������p������̎�̎����グ�́A����ɂ�肩�����Ă������Ƃ���������Ƃ܂������t�̑O�ւ̕������������̂ł���A�S�ʓI�Ȍ���ւ̂�肩���肪�g�I�Ȑ��i�����̂ɔ䂵�āA�\���I�Ȑ��i�������̂ł���B���̖ړI�́A�w��̖ʂ��痣�E���̂��N�������Ƃ�����̂ł�������A���Ȃǂ̊O�E�̎h����T�����̂ł�������A�Ȃ߂�Ȃǂ̑Ώۂւ̓��������ł������肷��̂ł���B

����A�O���ւ̂�肩����́A����ւ̂�肩����Ɠ��l�A����������炷���̂ł��邪�A�����̏�ԂŌ���ɑ��݂��Ă����S�ʓI�ȐG�o�h���������Ă���A��Ƙr�A���A�����ʂɐڂ��邾���ŁA����ւ̂�肩���肪�Q������̎p���ɗގ����Ă���̂Ƃ͑傫���قȂ��Ă���B�����āA����̂�肩���肪�Q������̏�Ԃɋ߂Â����Ƃ���̂Ƃ͈���āA�O���̂�肩����́A�I�����ς邱�ƂȂǂɂ���āA��������̂��N�����Ă����o���_�ƂȂ�\���������Ă���A�ϋɓI�ȍ\���ɂȂ���p���ł���Ƃ�����B�Ȃ��A�O���ւ̂�肩����́A�ڂ�@�Ȃǂڂ�肩���点��킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁA���E�̂����ꂩ�̖j�ł�肩���邱�Ƃ��������Ƃ������킦�Ă����B

���̎p���́A�����̎p����������������A����ւ̂̂����肪�����q�ǂ��̏ꍇ�A�ŏ��͕s������s���Ȃǂ������đO���ւ̂�肩����ɂ����肪�N����ɂ������Ƃ�����B���������q�ǂ��̏ꍇ�A��̂��N�����Ă��O���̋�Ԃ��Ӗ������Ƃ��ĊJ�����A��̂��N�������߂̂������������݂ɂ������Ƃ����邪�A���̏ꍇ���������O���ւ̂�肩���肪�ł��邱�Ƃ����̂��������ނ��Ƃ������B

�Ƃ���ł������������ő̂�����ɂ̂����点�đ̂����̖ʂɉ������悤�Ƃ��ėl�X�ȕ����ɗ͂����Ă��܂��Ă���q�ǂ��̒��ɂ́A���������O���ւ̂�肩����̒��łƂĂ����₩�ȕ\���������A���̂܂ܐQ�����Ă��܂����肷�邱�Ƃ�����B�͂�����Ƃ������Ƃ́A�K�������ɗ͂������Ă��̔���p�𗘗p���邱�Ƃɂ���ď��߂ĈӖ����Ȃ����̂ł��邪�A���������q�ǂ��̏ꍇ�A�����̎p���ŗ͂����Ă����̖ʂ͂��̗͂����܂��͂˕Ԃ����Ƃ̂ł���ʂł͂Ȃ��A�Ƃ߂ǂȂ��͓͂����Ă����A�߂̓���������E�i������߂̒[�ƌĂԂ��Ƃɂ���j�܂ŗ͂����Ă����Ŏ~�߁A�͂��̂��e�Ղł͂Ȃ��悤�ȏɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B���̂悤�ȏꍇ�A���̗͂�K�ɂ͂˕Ԃ点�Ďq�ǂ����g�����̔���p���g�����Ƃ̂ł���ʂ�p�ӂ��Ă����邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�֎q�ɍ������p���ł́A����֎q�A�������̖��������܂��ʂ������Ƃ��ł��A�ނ��ȗ͂��Ă�肩���邱�ƂւƂȂ����Ă���̂ł���B

���̑O���ւ̂�肩���肩��A��������グ���p���́A����ւ̂�肩���肩���������グ���p���̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�O���ւ̂�肩����̒������r�I�X���|�Y�ɋN����₷���p���ł���A���O���ɂ�����N�������肷�锽���^�����N�������肷��B����́A���̎p���̕ω����̂��ړI�ƂȂ�ꍇ���������A��q����悤�ȁA�j��O�̐G�o�h���̕ω�����e������A�j�ŃX�C�b�`�������Ȃǂ̊O�E�ւ̓����������s�����肷��p���ɂȂ����������B���������p���̕ϊ��́A��̂̈��肪�ۏ���Ă��邽�߁A�q�ǂ��ɂƂ��Ă���r�I�������₷�����̂Ƃ�����B

�܂��A���̎�������グ��Ƃ����p���̕ϊ��́A�̂̉^�������ł͂Ȃ��A�O���ɂ����I�ɗ͂������邱�Ƃɂ��ˑ����Ă��邱�Ƃɒ��ڂ���K�v������B����́A�����ŏq�ׂ���̂Ɠ����悤�ɁA��̉^�������̕��������������ʂ̉^���ɂ���Ďx������Ƃ������Ƃ������Ă���B�܂��A�I�����ł͂Ȃ��A���̓��݂��߂��Q������悤�ɂȂ��Ă���B

�i�Q�j�I�����ď�̂��N����

���ɁA�I�����ɂ��ď�̂��N��������Ԃł���B�N��������̂����肳���ĐÎ~��������@�ɂ́A�u�@��O�҂ɂ���ĕ����I�Ɏ~�߂�A�A�����̑̂��g���ĉ^�����~�߂�A�B�o�����X���g���Đ^�Ɏ~�߂�v�i�����A�P�X�W�S���j������B��q�����O����ւ̂�肩����͂��̇@�ɂ�����D�܂��A�����ł����I�����ɂ��ď�̂��N�����̂́A�I�����r���̂��ς肪���傤�ǂ������_�̂悤�ɂȂ��đ̂��~�߂Ă�����̂ŁA�A�ɂ�����B�܂��A����ɂ���̂̈���̏�łǂ̂悤�ɂ��Ď�����肳���邩�ɂ��Č���ƁA���O��̊߂̒[�Ŏ~�߂�Ƃ������̂��A�̎~�ߕ��ɂ�����A�i�V�j�|���A������̑O��̊߂̒[�̒��ԂŎ~�߂�Ƃ����̂��B�ɂ��~�ߕ��ɂȂ�D

���̂��Ƃ���A�����ł́A��̊߂̑O��̊߂̒[�Ŏ~�߂Ă����Ƃ�����ԂƁA���̊Ԃ̒��ԕ����Ŏ~�߂Ă����Ƃ�����ԂƂɋ�ʂł��邱�ƂɂȂ�i�}�R�j�B���ꂼ��̏�ԂŁA���ŕ����⋹�ŕ����̈���̎d�����l�X�ŁA����ɉ����čׂ������Ă����K�v������B�Ⴆ�A�����鑤�p�Ƃ�����悤�ȏɂ���q�ǂ��̏ꍇ�A�Ȃ����Ă���悤�Ɍ�����̂́A���ŕ����ł���悤�Ɍ����Ď��͍��ŕ����̗͂�����ԂŃo�����X����������̂ł������肷��̂ł���B�܂��A�w����G���ď�̂��N�������߂̂���������^���Ă�����ꍇ�A���������ׂ��ȋ�ʂɊ�Â��ĐG�邱�Ƃ��K�v�ł������肷��̂ł���B�������A�ȉ��̘_�q�ł͔ώG�ɂȂ�̂œ��ɂ��̖��ɂ͌��y���Ȃ����Ƃɂ���B

�܂��A����߂̒[�Ŏ~�߂Ă����Ԃɂ��Č��Ă������Ƃɂ������B����́A�I�����đ̂��x���A��̗͂��đO�ɂ��Ȃ��ꂽ��ԂƁA��̗͂��Č��ɂ̂�����悤�ɂ�����Ԃł���B�����́A�ꌩ����Ƌꂵ�����ȗl�q�Ɍ����邪�A���ʂȗ͂������A��̂̃o�����X�̂Ƃꂽ���肵���p���ł���B�����āA���̈���Ɋ�Â��Č��̐G�o�⒮�o�A�k�o�Ȃǂ�ʂ����^����Ȃ��ÓI�Ȏ�e���N����\�����͂�p���ł���Ƃ�����B

�܂��A���̑O�ɕ��D�Ȃǂ����ƁA������E�ɐU�����肵�ĂȂ߂�A�j�ŋ��ނ𑀍삷��Ȃǂ̊O�E�ւ̓����������N����\��������B�������A���̒[�Ŏ~�߂Ă���ꍇ�́A�O�̒[�Ŏ~�߂�ꍇ�ɔ�ׂĉ^���ɂ��o�����X�̕��ꂪ�N����₷���B

���ɁA���[�̒��ԕ����Ŏ~�܂�����Ԃɂ��Č��Ă��������B������R�x�̑傫�����[�̒���łƂ߂�Ƃ����̂͂���������Ƃ�����Ԃł��邪�A����́A�P�Ɏ���N�����ؓ��̗͂������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B���O��ɓ��������ŁA�܂��A���̉^����܂�Ԃ��n�_�i������o�����X�̉��̒[�ƌĂԁj�����A���̑O��̃o�����X�̒[����������^���̒����炿�傤�ǎ�̃o�����X�̂Ƃ�₷���Ƃ�������Ă����Ŏ~�߂�̂ł���B�܂����[���߂Ă���^����܂�̂ł���B�i���W�j

�Ƃ���ŁA�����ł����o�����X�̒[�Ƃ́A��ŏq�ׂ��͂��Ď~�߂��߂̒[�Ƃ́A��قȂ�A���[�ɓ����߂̒[�̂������ɂ����āA�͂�����O�ɐ܂�Ԃ��n�_�ł���B�܂蓯���[�ł��A�Ӑ}�I�ɐݒ肵�������I�Ȃ��̐l���g�̒[�ł���B

����������̈ʒu����܂��Ă����ߒ��ɂ́A�l�X�ȉ^���⊴�o���֗^���Ă���B�܂��A��̉^�����O�ゾ���łȂ���]�ɂ�鍶�E�̉^��������ɋN����B�܂��A�I�����ɂ��Ȃ���A�菶�ƑO�r���őΏۂ�G�����葀�삵���肵�A�܂�������ɓ��ꂽ����������Ɏ����Ă������肷��B����������̉^���́A��̗̂h��������N�������ƂɂȂ�A����s����ɂȂ邪�A�t�ɁA����������̉^���ɂ���ĕs����ɂȂ����o�����X�����邱�Ƃ̒�������_��ȏ�̂̈���₻��Ɋ�Â���̈��肪���o����邱�ƂɂȂ�B�܂��A������ɓ���邱�Ƃ��A��̈ʒu�̌�������ɔ��ɖ𗧂����肷��B

����ɁA�܂��ꌩ��̈���Ƃ͖��W�Ɍ����邪���̓������d�v�Ȗ������ʂ����悤�ɂȂ�B���́A�n�߁A���ɂ����Ă��قƂ�Ǘ͂����߂��邱�Ƃ��Ȃ��A�r�����O���ɊJ�����̊O���ʂ����Ɍy���悹���Ă���Ƃ�����Ԃɂ���B�����A�I�����ς����N�������Ƃ̒��ŁA�������ɉ����S�̂ɗ͂��������A�O���ɊJ���Ă����r�������܂�A���̗��ł�������Ə��݂��߂�悤�ɂȂ�A���̂��Ƃ���̈���ɂȂ���悤�ɂȂ�̂ł���B

�Ƃ���ŁA�I�̂��ς�⑫�̓��݂��߂Ƃ����̂́A��������グ�Ă����Ĉ��肳����^���Ƃ͔��̕����̉^���ł���킯�����A�I�̂��ς�̂悤�ɒ��ړI�Ɏ���x����^�����u�t�̉^���v�i�����P�X�W�S���j�ƌĂсA���̓��݂��߂̂悤�ɊԐړI�Ɏ���x����^�����u���̉^���v�i�����P�X�W�S���j�ƌĂԂ��Ƃ��ł���B�܂��A�����I�ȑ��݂ł͂Ȃ��o�����X�̉��̒[���u�e�v�i�����P�X�W�S���j�ƌĂԂ��Ƃ��ł���B

����������̈ʒu����܂��Ă����r��ł́A��̂��Î~���ɂ������߁A�ÓI�ȊO�E�̎�e�͋N����ɂ����Ȃ�A�^��������e�����S�ƂȂ�B�܂��A���̂��Ƃ���A�q�ǂ��ɂ���ẮA���̎�e���ÓI�Ȏp���Ƃ̌��т����������߂ɁA�����Ȃ炷���ނȂǂ���ő��삵�Ă��A��̉^���Ɖ��Ƃ̈��ʊW�̗������������ɂ����Ƃ����ꍇ�Ȃǂ��o�Ă���B

�i�R�j�I�������ɏ�̂��N����

����ɁA�I�����Ȃǂɂ����ɏ�̂��N�����Ƃ����ꍇ�ɂ��čl�������B�������A�I�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��́A�I�����Ȃ��Ă���̂��N�������Ƃ��ł���Ƃ������ƂŁA����^�����N�������߂ɕI�����Ƃ������Ƃ́A�p�ɂɋN����B�������A�i�Q�j�ŏq�ׂ��悤�Ɏ����I�ɑ̏d������������̂ƈقȂ�A�^���̕ω��ɂƂ��Ȃ��ĕI�͊����痣�ꂽ�肷��̂ł���B���̏ł����ɏ�̂��~�߂邩�ɂ��čl���Ă݂�ƁA�O�߂̇B�́u�o�����X���g���Đ^�Ɏ~�߂�v�Ƃ������@�ɂ�邱�ƂƂȂ�B���Ȃ킿�A��q���������I�Ȃ��̐l���g�̉��̒[�ɂ��o�����X��O�㍶�E�ɍ��A���̊Ԃ̃o�����X�̂��傤�ǂ悢�^�ŏ�̂��~�߂�킯�ł���B

��ɂ��ẮA�����ɂ́i�Q�j�ŏq�ׂ��悤�Ȋ߂̒[�Ŏ~�߂�ꍇ���l�����邪�A�����Ȃ��ꂽ����̂����点��Ƃ����̂͋N����ɂ����̂ł����ł͐G�ꂸ�A����܂߂���̂��A�o�����X���g���Đ^�Ŏ~�߂�ꍇ�ɂ��čl�@����B�Ȃ��A���̐^�ł̐Î~�ɂ͈ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɔw���̊ۂ܂������̂ƐL�т����̂Ƃ�����i�}�S�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�I�����ď�̂��N�������p������I�����ʂ��痣���Ƃ������Ƃ��N����̂́A��̉^���Ɛ[���W������ƍl������B���q�����悤�ɕI�����ʂɂ����܂܂̎p���ł����łɑO�r�Ǝ菶���g���ėl�X�ȉ^�����N�����Ă��邪�A��r���Q�������傫�ȉ^�����N���邽�߂ɕI�������痣�����Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���̂ł���B�������A�I�������痣��Ă����v���Z�X�́A�Ў肩�痼��ցA�u��I�ȗ��E���玝���I�ȗ��E�ւƑQ���ω����Ă����ƍl�����邪�A���̗l���͎�̉^���̋N��������o�����X�̎����ɉ����đ��l�ł���B

��̉^���̋N�������ɂ��Č��Ă݂�ƁA����̕���G��A���삷��Ƃ������^���A���������̂����Ɏ����Ă����A��Ŏ����̌����A��Ƃ������̂�G��Ȃǂ�����B�����āA�����̎�̉^���́A�n�߂͏u���I�ł���A��̂ƈ�̉����Ă��邽�߁A��̉^�����傫����Ώ�̂͂���ɔ����đ傫���h��邱�ƂɂȂ�B

���̎��̏�̂̂������́A���ŕ��������O�X������ԁA������w�����ۂ܂����p���ł��邱�Ƃ������B���̎p������w������L���ċ������p���ւƕω������Ă������߂ɂ́A���̔w������L�����p����K�v�Ƃ���^�����N����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A��̉^�����u���I�ȏꍇ�A���̕K�v���͂Ȃ��Ȃ����܂�ɂ����Ƃ����Ă悢�B

�������A���������u���I�ȉ^�����������Ɏ����I�Ȓ��߂����������̂��钼���I�ȉ^���ɍ��������Ă����悤�ɂȂ�ƁA�l�X�ɕω������̉^���ɑ��Ĕw���������肳���Ă��������^���߂���悤�ɂȂ��Ă���B���̎��A�w�����̈���́A�w�������d�������邱�Ƃɂ���č������̂ł͂Ȃ��A��̉^���̕����Ɣ��̕����ɔw�����点�ăo�����X���Ƃ�A��̉^���̐i�s�ɔ����ăo�����X�߂��Ă����Ƃ��������Ȃ₩�Ȕw�����ɂ���č�������ƂȂ�B�����āA���������^�����Ў�ŋN����ꍇ�A�����|���̎�́A�w�����̒��߂������邽�߂ɁA���ɂ���ꂽ����ɂ��킦��ꂽ�肷��Ȃǂ̉^�����N�����悤�ɂȂ��Ă����B

�����������ŏ�̂́A���ŕ����A���ŕ����A��ŕ������͂�����ƕ��߉������悤�ɂȂ�A�^���ɉ������l�X�Ȏp�����Ƃ�悤�ɂȂ��Ă���B�����āA�u���I�ȉ^���ł͂Ƃ��ɂ��������w������L�����p�����A������ɔ������Ƃ����悤�Ȏ����I�ȉ^���ƂƂ��ɐ��܂��悤�ɂȂ��Ă���B�܂��A���E�̎ߑO�������������I�ȉ^���Ȃǂ�ʂ��ĕ��߉������R�̐Ғ��̕��������܂��g�ݍ��킹�Ă˂��邱�Ƃɂ���̂̉�]���N����悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B

���������l�X�ȉ^���ɔ����Ȃ���ω������̂̃o�����X��ۂƂ��Ƃ��钆�ŁA���̑O�㍶�E�̌��E�̂Ƃ���Ƀo�����X�̉��̒[����邱�Ƃɂ���āA�������ɏ�̂̃o�����X�����肳���A�^�ŐÎ~�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����āA����������̂̈���́A���̎��X�̊O�E�̎�e��O�E�ւ̓��������̎d���ɉ����Ă��ł������p�����܂Ƃ܂�������ƂɂȂ���A���݂ɊW�Â�����悤�ɂȂ��Ă���B�����Ă���ꍇ�ɂ́A�^�����N�����p���ƐÓI�Ȏ�e�̎p���Ƃ��ߎ����Ă���ɂ�āA��̉^���Ƃ��̌��ʐ��܂�鉹�Ƃ̊ԂɈ��ʊW����������悤�ȏꍇ���N�����Ă���i�ēc�A�P�X�W�X�j�̂ł���B

�����ŁA���Ɏ����̑̂�G��Ƃ����^���ɂ��ĕt�������Ă����������Ƃ�����B�����̑̂�G��^���́A�肪��̂Ɉ����t�����邽�߁A��̂̃o�����X�͔��ɂ悭�Ȃ�B��ɏq�ׂ����ɂ��킦�ăo�����X���Ƃ�Ƃ����̂́A���̂��߂ɋN����̂ł��邪�A�q�ǂ��ɂ���ẮA�������������̑̂�G��Ƃ����^�������܂��g���ď�̂����肳���A���̎p���ɂƂǂ܂葱����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��N�����Ă���B�o�����X�̂Ƃ肩�������܂��Ȃ��āA���I�������痣�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƁA�����Ƃ��o�����X�̈��肷��̂͗����G�ꍇ�킷���ƂȂ̂ŁA�����g�܂܊O�E�ւ̓����������~�߂Ă��܂��̂ł���B�����č����瑫���ɕ��U���Ă����̏d���Ăэ��̈�_�ɏW��Ă��܂��̂ł���B

�Ƃ���ŁA�I�������ɏ�̂��N�����Ƃ����p���ɂ́A����������̉^���Ƃ̊W�ɂ����̂Ƃ͕ʂɁA�p���`���E�ێ��̊����̈�Ƃ��āA��̂��̂����点��Ƃ������̂�����B

��̂̂̂�����́A�ŏ��͂��̂܂܌���ɓ|��Ă��܂����A�������Ƀo�����X�ێ��̌��E�̂Ƃ��납��O�ɖ߂��Ă�����A�����Ŏ~�߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����肷��B�q�ǂ��ɂ���ẮA���ꂪ�ʔ����V�тɂȂ����肷�邱�Ƃ�����B���̎��A����́A���𗣂�đO�ɐL�сA��̂̃o�����X��ێ����邽�߂Ɏg��ꂽ�肷��B���������̂�����́A�o�����X��̌��̒[�̌`���ɂƂ��đ傫�ȈӖ��������ƂɂȂ�i�}�T�j�B

�S�D�p�����̍\��

�ȏ�q�ׂĂ�����̂��N�������Ƃ��߂���l�X�ȗl�����A�O�E�̍\���̈�Ƃ��Ă̋�Ԃ̍\���ɂ��Đ����������B�������A�{�e�ł́A�O�E�ւ̓��������Ɋւ��ẮA�p���Ƃ̊֘A�Ř_���Ă���ɂ����Ȃ��̂ŁA�����������������Ɛ[���W�ɂ��鑀���Ԃɂ��Ă͕ʂ̋@��ɏ���A�p����Ԃɂ��Đ������邱�Ƃɂ���B

�i�P�j�p�������K�肷�����

�p����ԂƂ́A���Ȏ�e���o�ɂ���Ē��߂����p�����`�����ێ����銈���̒��ō\������Ă������̂ł���B����ꂪ��������ꍇ���l����Ȃ�A���݂��߂��n�ɏے������ʂƐg�̂��т����������p����Ԃ̊�{�I�ȗv�f�Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���̖ʂƐ������́A�����𗣂�ċq�ϓI�ɑ��݂��镨���I���݂ł͂Ȃ��A�����ŐQ������̎p���ɂȂ邱�Ƃ���n�܂��āA�̂��N�����ė����オ���Ă����Ƃ��������ߒ����o�钆�ŁA���̎p���̂�����ɉ����č\������Ă������̂ł���Ƃ�����B�Ȃ��A�����̒����p���ɂ����ẮA�ʂ␂�����́A�O�E�ւ̓��������̒��Ŏ��o�⒮�o�Ȃǂɂ���č\�����ꂽ��ԂƏd�Ȃ肠���Ă���A�����ł����p�����Ƃ͐��i���قȂ邱�Ƃ������킦�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�p����Ԃ̊�{�I�ȗv�f�Ƃ��ĖʂƐ������Ƃ��グ�����A���ꂼ��̐��i���K�肷����̂Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂��l���邱�Ƃ��ł���B

�܂��A�ʂɂ��ẮA���ɁA�ǂ̐g�̕��ʂɊւ��č\������Ă�����̂��Ƃ������Ƃł���B�����ł́A�����ς�w���Ɋւ���ʂƂȂ邪�A��̂��N�������Ƃɂ���āA���̖ʂ��̖ʁA���̖ʂȂǂ���ʂ����悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B���ɁA���̖ʂɑ̏d���ǂ̂悤�ɂ������Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�̏d�́A�����̂悤�ɑS�ʂɕ��U�I�ɂ�����ꍇ����A�������ɍ���I�̉d�_�ɏW��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă����B�����āA���̉d�_���A�p���̂������ɂ���Đ����قȂ�A�܂��A�����I�ȕ��U����u���̕��U�܂Ő��i�ɂ��Ⴂ������̂ł���B

�������Ɋւ��ẮA���ɁA�o�����X�̉��̒[���ǂ̂悤�ɍ���Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A��������ɏ�̂��X�������Ƀo�����X��������ƂȂ��߂��Ă��邱�Ƃ̂ł���̈悪�ǂ̂悤�ɍ���Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B���ɁA���������ǂ̂悤�ȕ�������ݓI�ɗL���Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�^�����N���������A����ꍇ�ɂ͂��̉^���ƈ�̉����Ă��邪�A���̉^���ɂ��o�����X�̕�������̉^���������Ă�������Ƌt�̕���������ݓI�Ɏ������邱�Ƃɂ���Ē��߂���Ƃ������Ƃ��N����̂ł���B

�i�Q�j�ʂ̐���

�Q������̎p���ɂ����č\������Ă���ʂ́A�����Ƃ������I�Ȋ��ʂł���A���̖ʂ͖�������ʂƂ������i�Ƃ������痣�E����ʂƂ�����̐��i�������Ă����B

��̂��N�������p���ł́A�܂���肩���邱�Ƃɂ���āA��������ʂƂ��Ă̎�̖ʂƔw�ʁA���̖ʂ��\�������B�����āA�Q������̏�Ԃł́A�����I���ʑS�̂ɂ������Ă����̏d�́A���̖ʂƎ�̖ʋy�єw�ʂɕ��U���ĉd����邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ��w�ʂ́A�����ɂ����č\������Ă������������Ƃ��Ă̌����I���ʂƗގ��������̂ŁA���̖ʂƋ�����̉����Ă���A�܂��A���E����ʂɂ��Ȃ�ɂ����B����A��̖ʂ̕��́A���̖ʂƂ͂����蕪�����Ă���A�܂��A���E����ʂƂȂ�\�����߂Ă���Ƃ�����B

��肩���点����̂��N�������Ƃɂ���āA��̖ʂƔw�ʂ́A���E����ʂƂ��Ă̐��i�����ʂƂ��č\������邱�ƂƂȂ�B���̂Ƃ��A��q�����悤�ɔw�ʂ�����̖ʂ̕������E�����ɂȂ�₷���B

��̖ʂ����E�����ƂȂ�ƁA��̖ʂɂ͒ʏ헼�I�ɂ��Q�̉d�_���\������邱�ƂɂȂ�B����́A��肩����Ƃ��ɖʑS�̂ɂ������Ă����̏d���W�邱�Ƃɂ���ē�������̂ł���B�܂��A��̖ʂ����E�����ƂȂ鎞�A���݂��߂邱�Ƃɂ���āA���̖ʂ��d�_���������ʂƂ��č��̖ʂƂ͂������ʂ���邩�����Ő�������B

�I���������ɕ��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ��ĕЕ��̎肪�p���̕ێ������������悤�ɂȂ�ƁA��̖ʂ̉d�_�́A�Q����P�ɂȂ�A�̏d�����̉d�_�ƍ��̖ʂɂ��������W��邱�ƂɂȂ�B

�����āA����ɁA�I���������ɂ����Ă����Ԃ���^���̕K�v�ɉ����Ă�����悤�ɂȂ�ƁA����܂ł̉d�_�������I�ɍ������̂ł������̂���f���I�ɍ����悤�ɕω����Ă���B�����āA�̏d�́A���̖ʂɏW��A�^���ɉ����Ď�̖ʂ⑫�̖ʂɕ��U�����悤�ɂȂ�B

�i�Q�j�������̐���

�������̂����Ƃ��������Ȃ��̂́A�I�����ď�̂��N�������Ƃɂ���č\�������B�������A�������Ƃ͂����Ȃ����A��s������̂Ƃ��Ă������̂��̂��グ�邱�Ƃ��ł���B

�܂��A�����⍿�ʂŌ�����邢�͑O����肩�������p���ŁA���̖ʂ��痣�E���鎞�̎����̒��ɗ^��������̂ł���B���̎����Ƃ́A�����̑̂̏d���ɑR���đ̂������グ�邱�Ƃ̒��ɂ����R���ł���A���̒��ŁA�����������ɂȂ�����Ƃł�������悤�Ȃ��̂��\�������̂ł���B

���ɁA������������ꂽ��֎q�̔w�ɑS�ʓI�ɂ����ꂽ�肷��Ƃ������I�ȏ̒��ŗ^�����鐂�����ł���B����́A�q�ǂ��̎�̓I�Ȏp���̌`���������Ă��Ȃ��̂ŁA�������̍\���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����A�����ȑ̈ʂ̕ω��ɔ����d�͂̕����̕ω��̐ÓI�Ȏ�e�̒��ɁA���������^������ƍl������̂ł���B

����������s������̂���A�I�����ď�̂��N�����Ƃ���������ʂ��Đ��������\�������悤�ɂȂ�B��̊߂̒[�Ŏ~�߂�Ƃ����悤�ȏō���鐂�����́A�O��ɂ܂��o�����X�̉��̒[������Ă��炸�A�o�����X�ێ��̉\���͈̔͂͂���߂ċ����A����͂��Ă��邪�_����R�����B�����āA���̐������́A�܂��A���ݓI�ɂ����ݓI�ɂ��������͕s���m�ł���B

�ŏ��Ƀo�����X�̉��̒[�������̂́A�I�����ď�̂�Î~�����A���O��̊߂̒[�Ŏ~�߂��ɒ��ԕ��ŕێ�����ɂ����Ăł���B���O��ɓ������Ă������ŁA�o�����X�̕ێ����\�ȗ̈�̋��E�����������A������O��̃o�����X�̉��̒[�Ƃ��āA���̗��[����K����������������Ɋւ��č\�������̂ł���B���̐������́A��̉^���ƈ�̉����Ă��邽�߁A�^���ƂƂ��ɂ��̌��ݓI�ȕ������͖��m�����Ă����Ƃ������Ƃ��ł���B

����ɁA�I������̖ʂ��痣�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƁA��̂̑O�㍶�E�̓����̒�����o�����X�̉��̒[���O��ƍ��E�ɍ\�������悤�ɂȂ�B�����āA���̑O��ƍ��E�̂Q�g�̃o�����X�̉��̒[����K�����ꂽ����������̂Ɋւ��č\�������悤�ɂȂ�̂ł���B

�����������������ɂ��ẮA�n�߂͎�̉^���ƈ�̉����Ă��邽�߉^���ƂƂ��Ɍ��݉����Ă���B�������A��̉^���������I�Ȓ��߂��������^���ƂȂ��Ă����ɂ�A�������͉^���ƕ������Ĉ��肷��悤�ɂȂ�A����ɁA���̉^���Ƌt�̕���������݂�����悤�ɂȂ�B�����āA�^���̕���������葽�l�ɂȂ��Ă����̂ɔ����āA�������͗l�X�Ȑ��ݓI�ȕ������̌��������ƂȂ�A�_������߂Ă����̂ł���B

������

�{�e�́A��Q�̏d���q�ǂ������Ƃ̋���I�Ȋւ�荇���̒����猩���Ă������̂𓌋����Y��w�������������搶�̐l�ԍs���̐��藧�����߂��鏔���@�����~���ɂ܂Ƃ߂Ă�����Ƃ̈�ł���B�̂��N���������E�ɂ��āA��Ƃ��Ďp���̏����ɏœ_���i���Ă܂Ƃ߂����A�̗̂l�X�ȕ����̖�����A������߂��銴�o�Ɖ^���̗l���ɂ��ẮA�\���ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����́A���������������B

�{�e���܂Ƃ߂�ɂ������ẮA��ɕM�҂̈ӎ��̒��Ɏv���`����Ă�����������̏�Q�̏d���q�ǂ������̋P�������p���Љ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�����ŏq�ׂ����́A�������܂�����������Q�̏d���q�ǂ������������Ă��ꂽ���Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�����āA�����܂ł��Ȃ��A���������搶�ɂ́A�{�e�̔��z�̂��ׂĂ��Ă���Ƃ����Ă��悢���炢�[�������b�ɂȂ����B

�܂��A���c�@�l�d����Q���猤�����łƂ��Ɋw�Ԓ��Ԃ���������l�X�ȋM�d�Ȏ��������Ƃ������ɋL���Ă��������B

��

�i�P�j�؎��k�́A�̒Z�k��L�����������̎��k�Ƌ̒����̕ς��Ȃ����ڐ��̎��k�ɕ������Ă���A�����ł̋؎��k�́A���ڐ��̂��̂ł���Ƃ�����B�܂��A�������i�P�X�U�T�A�P�X�W�R�j�́A����^�����i�ԑ㐫�j�@�\�Ƌْ����@�\�Ƃ����p��ŋ�ʂ��Ă��邪�A�ނ̗��_�\���̏�ł��ْ̋����@�\�͑傫�Ȉʒu�����߂Ă�����̂ł���B

�i�Q�j�������i�P�X�W�R�j�́A�^���̌`�Ԃ��A�P�u�g�I�ŊO���I�ȉ^���v�ƁA�Q�u�O�̐��E�̂Ȃ��Ŏ������g�̐g�̂�Ώۂ��ړ�������\���I�Ŏ��Ȉ��I�ȉ^���v�A�R�u�g�̕������݂̊W�A���邢�͂���ɂ��̐g�̕������̍ו����݂̊W�̈ړ��v�̂R�ɕ����A���ꂼ�ꂪ�u���݂ɑ����Ƃ����݂����Ă���v�Ƃ������A������p�����˂͑��̂��̂ł���A��O�̌`�Ԃ͂���ɔ�ׂ�Ɓu�����ׂł���A��蕪�����Ă���A�܂����S���I���i�������Ă���v�Ƃ��Ă���B���̊܈ӂ́A�������Ǝ��̂��̂ł��邪�A���Ȃ��Ƃ����˂����œ�����������Ȃ��p���@�\�̓Ǝ������w�E�������̂ł��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��B

�i�R�j���Đٍe�i�P�X�W�V�j�Łu�������̏�ԁv�Ƃ��ċL�q�����B

�i�S�j��e�̕��ނɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����i�����P�X�W�S���j�B�P�D����e�A�Q�D�Î�e�A�R�D��e�̋��ہA�S�D�ϋɓI��e�A�T�D�Ӑ}�I�I��I��e�A�U�D����I��ԓI��e�ł���B

�����ŁA�M�҂��������Ɍ������e�Ƃ����̂͂P�A�Q�A�R�̎�e�ɂ�����A�O�E�̐ÓI�Ȏ�e�Ƃ͂S�ɂ�����A�^��������e��^���̗\���A���߁A�m�F�������肷���e�͂T�ɂ�����B

�i�T�j�A���i�P�X�W�Q�j�́A���̂��Ƃ�F���̎��o���f���ƐG�m���f���Ƃ����A���o���f���̕s�����w�E���A�G�m���f���̏d�v�����q�ׂ��B�܂��A�|�c�k�i�P�X�W�X�j�́A�G�m���f�����z�������g�}�X���������f�����Ă��Ă���B

�i�U�j�����ł����������ŁA���ŁA�z�łƂ������p��͐����w�I�\�����������̂����A�����ōs���l�@�͂������������w�I�\������A��������̂ł͂Ȃ��A�����܂Ō����̎q�ǂ��Ƃ̊ւ��̒��Ō��������ꂽ���̂ł���B�p��͂����܂ŕX�I�Ɏؗp�������̂ɂ������A�����w�I�\���ƕK���������m�ɑΉ�������̂ł͂Ȃ��B

�i�V�j���ς�A�˂���Ȃǂ̉^��������ɂ�����A���̂��Ƃɂ��߂̒[�Ŏ~�߂Ă���̂ł���B

�i�W�j���̗��[�Ɛ^�̔��z�́A�l�X�Ȑ����Ől�Ԃ̍s�����K�肷��傫�ȗv���ł���B

�Ⴆ�A�ʒu�����܂��v���Z�X�����Ă݂�Ǝ��̂悤�Ȃ��Ƃ�������B���Ȃ킿�A�u�����^���̋N�_�ƏI�_�Ƃ��Ă̗��[�̈ʒu���܂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�c�c�k�����l�����̗��[�Ƃ��Ă̓�̈ʒu���o�������ł͂܂��{���̈ʒu�Ƃ͂����Ȃ��B���E���[�Ɛ^�������ď��߂ĉ^���̕����������N����A�ʒu���m�肷��v�i�����P�X�V�V�j�̂ł���B

���p����

�ēc�۔V�@�P�X�W�V�u��Q�̏d���q�ǂ��̐g�̂Ɛ��E�v���{�@��{����w�������I�v��Q�Q���ēc�۔V�@�P�X�W�X�u���ʂ̊m���Ǝ�̉^���̎n�܂��j�d�x�E�d����Q���̋�����H����|�v���{����S���w���R�P���_���W

�|�c�k�@�P�X�W�X�w���ۊw����x���{�����o�ŋ���

���������@�P�X�V�V�w�l�Ԃ̍s���̐��肽�����d����Q����̊�{�I���ꂩ�焟�x���c�@�l�d����Q���猤���������I�v��ꊪ���

���������@�P�X�V�X�u�s���̎��ԓI�����@�\�|�q�g�̏����w�K�̗��ꂩ�焟�v���{�S���w���S�R����\�_���W

���������@�P�X�W�Q�u�l�ԍs���̐��藧���Ƃ��Ă̊��o�Ɖ^�����d�x�E�d����Q���̋�����H�����v���_���㎙������Q�W�W�����{�����Ȋw��

���������@�P�X�W�S���u�v���l���ꋳ�瑍���������ɂ�����u�`�v

���������@�P�X�W�S���u���߂������ڂ̎��Ë���{�����ɂ�����u�`�v

�A���@�@�P�X�W�Q�w���݂ƈӖ������I���E�ς̒�b���x��g���X

�������A�g�@�P�X�U�T�w�����ɂ����鐫�i�̋N���x�i�v�ۓc���l��j�����}��

�������A�g�@�P�X�W�R�w�g�́E����E�m��x�i�l�c�����j�Җ�j�~�l�����@���[