懱傪婲偙偟偨悽奅劅偦偺俀丒姶妎偲塣摦偺摥偒劅

幠揷曐擵

偼偠傔偵

忈奞偑廳偔廳暋偟偰偄傞偨傔偵帺傜偼懱傪婲偙偡偙偲偺側偄忬懺偵偁傞恖偲偺嫵堢揑側偐偐傢傝崌偄偵嵺偟偰丄傢傟傢傟偼愊嬌揑偵偦偺懱傪婲偙偟偮偮丄條乆側摥偒偐偗傪峴偭偰偒偨丅杮峞偼丄慜峞乮幠揷丄1989乯偵堷偒懕偒丄偦偆偟偨摥偒偐偗偺堄枴傪柧傜偐偵偡傞偨傔偺峫嶡偱偁傞丅慜峞偱偼丄嵖埵偺巔惃偺條乆側偐偨偪偵偮偄偰峫嶡傪壛偊偨偑丄杮峞偱偼丄嵖埵偺巔惃偵偍偗傞姶妎偲塣摦偺摥偒偺嬶懱揑側巔偵偮偄偰丄嬄岦偗偺巔惃偵偍偗傞応崌側偳傕峫椂偟側偑傜峫嶡傪壛偊偰偄偒偨偄丅

偲偙傠偱丄帺傜偼懱傪婲偙偡偙偲偺側偄忈奞偺廳偄恖偵懳偟偰丄傢傟傢傟偼愊嬌揑偵懱傪婲偙偡偙偲偑偱偒傞傛偆偵摥偒偐偗偰偄傞偲弎傋偨偑丄偦偺摥偒偐偗偼扨偵懱傪婲偙偡偙偲偺傒傪婡擻孭楙揑偵媮傔偰偄傞傢偗偱偼寛偟偰側偄丅偦傟偼偁偔傑偱偦偺恖偺帺敪揑側妶摦傪屇傃婲偙偡偨傔偺摥偒偐偗偱偁偭偰丄傢傟傢傟偼丄偦偆偟偨巔惃傊偺摥偒偐偗偲偲傕偵丄條乆側嫵嵽傪捠偟偨摥偒偐偗傪廳帇偟偰偒偨丅偦偙偱丄傑偢丄嫵嵽傪捠偟偨摥偒偐偗偺堄枴偵偮偄偰傑偲傔偰傒偨偄丅

嫵堢揑側偐偐傢傝崌偄偺拞偱傢傟傢傟偑戝愗偵偡傞傕偺偼丄偦偺恖帺恎偺尨懃偵婎偯偄偰堄恾揑偵奜奅傪庴梕偟奜奅偵摥偒偐偗偰偄偔偲偄偆奜奅偲偺憡屳岎徛偱偁傞丅偩偑偙傟偵偼偄偔偮偐偺堎榑偑偁傞偐傕偟傟側偄丅奜奅偺擣幆偲偼暿偵塣摦傪婡擻揑偵廳帇偡傞棫応丄懳恖娭學傗偦傟偵敽偆忣摦傪廳帇偡傞棫応丄偁傞偄偼姶妎揑宱尡傪廳帇偡傞棫応側偳偲嫵堢揑側摥偒偐偗偺偁傝曽偑堎側偭偰偔傞偺偼丄偙偺傛偆側丄偐偐傢傝崌偄偺拞偱戝愗偵偡傞傕偺偺堘偄偱偁傞偲傕偄偊傞偱偁傠偆丅偩偑丄忋偺傛偆側傢傟傢傟偺娤揰偼偦傟傎偳摿堎側傕偺偱偼側偄丅椺偊偽僺傾僕僃偺庡懱偲媞懱偲偺憡屳嶌梡傪廳帇偟庡懱偺擣幆偺峔憿傪栤戣偵偡傞棫応偲婎杮揑偵偼戝偒側堘偄偼側偄偲峫偊傞丅

偦偙偱丄栤戣偼丄偙偆偟偨婎杮揑側棫応偲嫵嵽偑偳偺傛偆偵偟偰怺偔娭學傪帩偭偰偔傞偐偲偄偆偙偲偵側傞丅

偲偙傠偱丄奜奅偺庴梕偲奜奅傊偺摥偒偐偗偲偄偆庡懱偲奜奅偲偺憡屳岎徛傪廳帇偡傞偲弎傋偰偒偨傢偗偩偑丄嫵堢揑側偐偐傢傝崌偄偺応崌丄奜奅偲偼偡偱偵偦偙偵偁傞傕偺偱偼側偄丅偐偐傢傝庤偑奜奅偺忬嫷傪姰慡偵摑惂偡傞偙偲側偳偼晄壜擻偱偁傞偑丄偐偐傢傝庤偵傛偭偰愊嬌揑偵嶌傜傟傞傕偺偱偁傞丅偐偐傢傝庤偺奜奅偺忬嫷偺愝掕偺偟偐偨偵偼條乆側傕偺偑峫偊傜傟傞偑丄偦偺忦審偲偟偰傑偢偁偘側偗傟偽側傜側偄偺偼丄庴梕偟傗偡偔摥偒偐偗傗偡偄傕偺偵偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偳傫側偵忈奞偺廳偄恖偱偁偭偰傕丄奜奅偺庴偗巭傔曽傗奜奅傊偺摥偒偐偗曽偵偼丄偦偺恖撈帺偺尨懃偑偁傝丄偦偺尨懃偵揔偭偰偄傟偽丄昞柺揑偵偼彫偝側傕偺偵尒偊傞偐傕偟傟側偄偑丄愊嬌揑側奜奅偺庴梕偲奜奅傊偺摥偒偐偗偑婲偙偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

忈奞偺廳偄恖偵偲偭偰奜奅偼忢偵偦偺傛偆側傢偐傝傗偡偄嵟揔偺峔憿傪旛偊偨傕偺偱偁傞偲偼尷傜側偄丅偦偺傑傑偱偼奜奅偼庴偗巭傔偵偔偔摥偒偐偗偵偔偄応崌傕偁傞丅偦偟偰丄嫵堢偲偄偆棫応偵棫偰偽丄忈奞偺廳偄恖偺奜奅偺愊嬌揑側庴梕傗奜奅傊偺帺敪揑側摥偒偐偗傪堷偒弌偟偰偄偔偨傔偵偼丄奜奅傪傢偐傝傗偡偄峔憿傪旛偊偨傕偺偲偟偰嶌傝曄偊偰偄偔昁梫偑偁傞偺偱偁傞丅

幚偼丄偙偺傛偆偵奜奅偑傢偐傝傗偡偄峔憿傪旛偊偰偄傞偙偲偑昁梫偱偁傞偲偄偆偺偼丄傢傟傢傟偵偍偄偰傕摨條偱偁傞丅偲偙傠偑丄傢傟傢傟偺応崌丄傢傟傢傟偺奜奅偲偺憡屳岎徛偼丄懡偔偺夁嫀偐傜宲彸偟偰偒偨暥壔偵巟偊傜傟偰偄傞丅奜奅偼偡偱偵庴偗巭傔傗偡偔傑偨摥偒偐偗傗偡偄傛偆偵嶌傝曄偊傜傟偰偄傞偟丄傢傟傢傟偺姶妎傗塣摦偺壜擻惈傪峀偘傞偄偔偮傕偺摴嬶偑懚嵼偟偰偄傞偺偱偁傞丅傕偟丄偦偆偟偨宲彸偝傟偨暥壔偑懚嵼偟偰偄側偗傟偽丄傢傟傢傟偵偲偭偰傕奜奅偼庴偗巭傔偵偔偔摥偒偐偗偵偔偄傕偺偲偟偰尰傟偰偔傞偱偁傠偆丅

忈奞偺廳偄恖偵偲偭偰偼偦偆偟偨婛惉偺暥壔偼傎偲傫偳懚嵼偟偰偍傜偢丄忈奞偺廳偝偲偄偆帠幚偺偨傔偵惂栺傪庴偗偑偪側奜奅偲偺憡屳岎徛偺壜擻惈傪偄偭偦偆嫹傔傜傟偰偄傞偲偄偊傞偺偱偁傞丅

偦偙偱丄忈奞偺廳偄恖偵偲偭偰庴偗巭傔傗偡偔摥偒偐偗傗偡偄峔憿傪奜奅偵梌偊傞曽朄偲偟偰嫵嵽偺岺晇偲偄偆傕偺偑昁梫偲側偭偰偔傞丅奜奅偺峔憿壔偺曽嶔偺堦偮偲偟偰偺嫵嵽偺岺晇偲偄偆偺偼丄怮偨偒傝偺忈奞偺廳偄恖偨偪偲偺偐偐傢傝崌偄埲慜偵丄栍榃帣偺嫵堢偵巒傑傝栍擕梒帣丄栍廳暋忈奞帣丄偝傜偵條乆側忈奞傪帩偮巕偳傕偨偪偲偺偐偐傢傝崌偄偺拞偱丄偦偺堄媊偑妋偐傔傜傟偰偒偨傕偺偱偁傞乮拞搰丄1977懠乯丅婛惉偺暔偱偼側偐側偐奜奅傪傢偐傝傗偡偄傕偺偲偟偰峔憿壔偟偊側偄偙偲偑懡偄偑丄堦恖堦恖偵崌偭偨嫵嵽傪岺晇偡傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺恖偺庴梕偺巇曽傗塣摦偺婲偙偟曽偵彮偟偯偮嬤偯偄偰偄偔偙偲偑偱偒傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

偙偆偟偨偙偲傪摜傑偊側偑傜丄姶妎偲塣摦偺巔偵偮偄偰惍棟偟偰偄偔偙偲偵偟偨偄偑丄偦偺嵺偵曽恓傪埲壓偺傛偆偵棫偰傞偙偲偵偡傞丅奜奅偺庴梕傗奜奅傊偺摥偒偐偗偲偄偆帪丄峫偊傜傟傗偡偄傕偺偼丄帇挳妎傗庤偺塣摦偱偁傞丅偟偐偟丄拞搰乮1983乯偵傛傟偽丄乽恖娫峴摦偺惉傝棫偪偺尨揰乿偵偍偄偰偼乽慡恎偱奜奅偺巋寖傪庴梕偟丄偦傟側傝偵斀墳偟偰偄傞丅乮乧乧乯偟偨偑偭偰丄亀帺敪傪傛傇亁弶婜偺妛廗傪偡偡傔傞偨傔偵丄偙偺帪婜偺庴梕偑偳偙偐傜偳傫側傆偆偵婲偙傝丄抜奒揑偵峔惉偝傟傞偺偐偲偄偆偙偲傪峫偊側偗傟偽側傜側偄乿丅偦偟偰丄乽攚拞偲帹乿丄乽岥偲懌乿丄乽懌偐傜庤傊丄庤偐傜栚傊乿偲偄偆弴彉偑採彞偝傟偰偄傞丅偦偙偱丄杮峞偱傕偦偺弴彉偵側傜偄側偑傜丄偦傟偧傟偺懱偺晹暘偵偍偗傞姶妎偲塣摦偺巔偵偮偄偰峫嶡偟偰偄偔偙偲偵偡傞丅

侾丏攚拞

乮侾乯嬄岦偗偺巔惃偵偍偄偰

嬄岦偗偺巔惃偺拞偱攚拞乮偙偙偱偼恡晹傑偱娷傔傞乯偼彴傗晘暔側偳偲愙怗偟偰偄傞丅偙傟偵偼丄塣摦偺桳柍偺傛偭偰師偺擇偮偺応崌偑峫偊傜傟傞丅

傑偢戞堦偵丄塣摦傪傎偲傫偳婲偙偝側偄偱乽儀僢僞儕偲偟偨怗巋寖乿乮拞搰1984乯傪庴梕偟偰偄傞応崌偱偁傞丅偙偺帪偼丄攚拞偩偗偱側偔丄摢傗巐巿傕傒側婑傝偐偐偭偨忬懺偱偁傞丅愙怗柺偵惗偠偰偄傞攚拞懁偺怗巋寖偼丄柧妋側嬫暿傪帩偭偰偄側偄枹暘壔側堦偮偺慡懱偲偟偰偲傜偊傜傟偰偄傞偲峫偊傜傟丄偦偺拞偱怺偄埨掕偑嶌傝弌偝傟偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

傑偨丄栚棫偭偨塣摦偑傎偲傫偳尒傜傟側偔偰傕丄偙偺嬄岦偗偺巔惃偺拞偱攚偡偠傪怢偽偟丄乽帺暘帺恎偺懱傪墴偟偮偗傞傛偆偵丄懱慡懱傪僺僞儕偲枾拝偝偣丄寗娫傪偮偔傜側偄乿乮拞搰1984乯傛偆偵偟偰偄傞偺偱偁傝丄懱傪娵偔偟偰曪傒偙傑傟傞傛偆偵書偐傟偰偄傞応崌側偳偲偼堄枴偑堎側偭偰偄傞偺偱偁傞丅

戞擇偵偁偘傜傟傞偺偼丄塣摦偵敽偭偰丄攚偡偠傪娵傔偨傝偦傜偟偨傝偹偠偭偨傝偡傞偙偲偵傛偭偰掙柺偲偺愙怗斖埻傪彮偟偢偮嫹偔偟丄怗巋寖傪偄偔偮偐偵暘壔偝偣偰偄偔応崌偱偁傞丅偙偺帪丄摢傗巐巿偼丄塣摦偵墳偠偰彴偐傜帩偪忋偘傜傟偨傝墴偟偮偗傜傟偨傝偟偰偄傞丅攚拞懁偺怗巋寖偼丄娵傔傞丄偦傝曉傞丄偹偠傞偲偄偆攚偡偠偺摦偒偵傛偭偰掙柺偵墴偟偮偗傜傟傞晹暘偲掙柺偐傜棧傟傞晹暘偲偺嬫暿偑嶌傜傟傞丅偡側傢偪丄戝傑偐偵尵偊偽丄儀僢僞儕偲偟偨怗巋寖偼丄嫻晹丄崢晹丄恡晹偺攚拞懁偲丄偦傟偧傟偺嵍塃偲偵暘壔傪偟偰偄偔偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

側偍丄暯戲乮1984乯偵傛傟偽丄乽惗屻俁偐寧偺巕嫙傪丄寧偵侾夞僺僪僗僐乕僾乮侾乯偺忋偵偺偣偰丄愙拝柺偺宍傗廳怱偺埵抲丄偦傟偵摦梙摍偵偮偄偰敿擭捛愓傪帋傒偨乿偲偙傠乽惗屻俁偐寧偺巕嫙偱偼丄嬄夌埵偺偲偒丄廳怱埵抲偺廃曈偵嬻摯宆偺愙拝偟偰偄側偄柺傪敪尒偟偨乿偑偦傟偑丄侾偐寧偺娫偵戞俆崢捙傪拞怱偵丄愙拝柺偑暘偐傟乿丄乽傗偑偰丄偦偺偺偪怮曉傝傪偆偮弨旛偑偝傟傞乿偲偄偆丅攚拞偺怗巋寖偺曄壔傪帵偡婱廳側帒椏偱偁傠偆丅偙偙偱偼丄僺僪僗僐乕僾偵偺偣傞偙偲偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偨塣摦偑徻弎偝傟偰偄側偄偑丄塣摦偵墳偠偰傕偭偲懡條側愙拝柺偺偐偨偪偑摼傜傟傞偲巚傢傟傞丅

埲忋丄嬄岦偗偺巔惃偵偍偗傞攚拞偺怗巋寖偵偮偄偰娙扨偵弎傋偨偑丄偙偙偱廳梫側偙偲偼丄攚拞偼扨偵暔棟揑偵愙怗偟偰偄傞偺偱偼側偔丄偦偙偱掙柺傪姶偠偲偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅掙柺偲偄偆傕偺偑丄傛傝偐偐傞偙偲偵傛偭偰怺偄埨掕傪嶌傝弌偡応偱偁傝丄傑偨偦偙偵椡傪壛偊傞偙偲偵傛偭偰條乆側塣摦傪婲偙偟偰偄偔応偱偁傞偲偄偆偙偲傪丄攚拞偼姶偠偲偭偰偄傞偺偱偁傞丅傢傟傢傟偵偲偭偰掙柺偁傞偄偼戝抧偼丄傆偩傫偼堄幆偵偺傏傞偙偲偺側偄傕偺偩偑丄傢傟傢傟偺偡傋偰偺峴摦傪巟偊傞婎掙偵偁傞柺偱偁傞丅偦偺掙柺偺擣幆偺巒傑傝偼傑偝偵偙偆偟偨嬄岦偗偺巔惃偵偍偗傞攚拞偺怗巋寖偺庴梕偵偁傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

乮俀乯嵖埵偵偍偄偰

偙偺傛偆偵攚拞偱掙柺傪姶偠偲偭偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄懱傪婲偙偡偲偄偆偙偲偵傛偭偰攚拞偱姶偠偰偄傞悽奅偑戝偒偔曄壔偡傞偲偄偆偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄嵖埵偵偍偄偰攚拞偺怗巋寖偺偁傝曽偑偦偺恖偵偲偭偰傕偨傜偡堄枴偵偮偄偰峫偊傞昁梫偑偁傞丅

嵖埵偵偍偗傞攚拞偺怗巋寖傪峫偊傞偵偁偨偭偰偼丄傑偢丄堉巕偵攚傕偨傟偑偁偭偨傝屻傠偐傜書偒偐偐偊傜傟偰偄偨傝偟偰傛傝偐偐傞偙偲偺偱偒傞応崌偲丄怗巋寖偑側偔側偭偨応崌偲傪暘偗偰峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

傑偢丄堉巕偵忋懱慡懱偱婑傝偐偐傜傟傞攚傕偨傟偑偁偭偨傝丄書偒偐偐偊傜傟偨傝偟偰偄傞偨傔偵攚拞偵怗巋寖偑懚嵼偟偰偄傞応崌丄嬄岦偗偺忬懺偲旕忢偵帡捠偭偰偄傞偲偄偊傞丅偟偨偑偭偰丄塣摦傪傑偭偨偔婲偙偝偢偵怺偄埨掕偺拞偱奜奅偲堦懱壔偟偨傛偆側忬懺偵側偭偨傝丄攚偡偠傪娵傔偨傝偹偠偭偨傝偦傜偣傞側偳偺塣摦傪婲偙偟偰怗巋寖傪暘壔偝偣偨傝偡傞丅偙偺傛偆偵怗巋寖偺忬懺偼嬄岦偗偺応崌偲帡捠偭偰偼偄傞偑丄恡晹偺怗巋寖偵偮偄偰偼丄忋懱傪婲偙偡偙偲偵傛傝傕偭偲傕懱廳偑偐偐傞応強偵側偭偨傝丄傑偨丄嫮偔偦傝曉偭偰崢偑晜偔傎偳偵側傜側偄尷傝攚偡偠偺塣摦偑婲偙偭偰傕忢偵愙怗偡傞応強偵側傞偲偄偆傛偆側偙偲偐傜丄嫻晹傗崢晹偺攚拞懁偺怗巋寖偲偼堘偭偨堄枴傪帩偮傛偆偵側偭偰偔傞丅

堦曽丄屻傠偵婑傝偐偐傞傕偺偑側偄傛偆側応崌偵偮偄偰偼偳偆偱偁傠偆偐丅嬄岦偗偺忬懺偱峀偔懚嵼偟偰偄偨攚拞偺怗巋寖偼丄堉巕偺嵗柺偲愙怗偡傞恡晹偺怗巋寖傪巆偟偰側偔側偭偰偟傑偆偙偲傪堄枴偡傞丅偟偨偑偭偰丄掙柺偺庴梕偼丄恡晹偺怗巋寖傪捠偟偰偲偄偆偙偲偵側傞乮懌偺棤偺摜傒偟傔偑婲偙傞傛偆偵側傟偽懌偺棤傕掙柺傪庴梕偡傞廳梫側晹暘偲側傞乯丅嬄岦偗偐傜忋懱傪婲偙偡偲偄偆偙偲偼丄埨掕偟偨忬懺傪曵偟奜奅偺庴梕偑挊偟偔曄壔偟偰偟傑偆偙偲偵側傞偺偱丄晄埨掕側忬懺傪惗傒弌偟偰偟傑偆偙偲偑偁傞偑丄偙偺傛偆側攚拞偺怗巋寖偺徚幐偑戝偒偔偐偐傢偭偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

偲偙傠偱丄偙偺傛偆偵攚拞偺怗巋寖偑徚幐偟偨忬懺偱丄攚拞傪怗偭偨傝偟偰怗巋寖傪梌偊傞偲丄偦傝曉傞丄攚偡偠傪傑偭偡偖偵怢偽偡偲偄偆傛偆側塣摦偑尒傜傟傞偙偲偑偁傞丅

傑偢丄偦傝曉傝偵偮偄偰尒偰傒偨偄丅旾傪婘偵偮偔側偳偟偰嵖埵傪偲偭偰偄傞恖偺攚拞傪偝傢傞偲屻傠偵偦傝曉傞塣摦偑婲偙偝傟傞偙偲偑懡偄丅偙偺偦傝曉傞塣摦偼丄媰偔偁傞偄偼墋偑傞側偳偲偄偭偨寖偟偄忣摦偺昞弌偵敽偭偰婲偙偭偨傝偡傞偙偲偑偁傝丄偦偺応崌偼丄攚拞偺怗巋寖偺栤戣偲捈愙寢傃偮偄偨傕偺偱偼側偔側傞偑丄偙偙偱栤戣偲偟偰偄傞塣摦偼丄攚拞偺怗巋寖傪庴梕偟偨偙偲偵傛偭偰婲偙傞堄恾揑側塣摦偱偁傞丅

偙偺偦傝曉傝偺塣摦偼丄屻傠偐傜書偒偐偐偊傞傛偆偵偡傟偽傕偪傠傫偺偙偲偱偁傞偑丄寉偔怗傟傞偩偗偱傕婲偙傞偙偲偑懡偔丄怗巋寖偦偺傕偺偵懳偟偰偱偼側偔丄偦偙偵婑傝偐偐傞偙偲偺偱偒傞暔偁傞偄偼恖偑懚嵼偡傞偲偄偆丄堄枴偵懳偡傞塣摦偱偁傞偲夝庍偡傞偙偲偑偱偒傞丅偟偨偑偭偰丄嬄岦偗偺巔惃偐傜忋懱傪婲偙偟偰嵖埵傪偲傜偣偰偁偘傞嵺丄屻傠偐傜巟偊側偑傜婲偙偡偲偐偊偭偰婑傝偐偐傝傪彆挿偡傞偙偲偵側傞偙偲偑懡偔丄傓偟傠慜偐傜偺摥偒偐偗偵傛偭偰忋懱傪婲偙偟偰偄偔偙偲傪峫偊偰峴偐側偗傟偽側傜側偄偙偲偑懡偄偲偄偊傞丅傑偨丄偐偐傢傝庤偺惓嵗偟偨旼偺忋傗偁偖傜傪偐偄偨懌偺忋側偳偵偡傢傜偣傞応崌傕丄偐偐傢傝庤偺嫻晹傗暊晹偑憡庤偺攚拞偵怗傟偰偟傑偆偲偦偺傑傑婑傝偐偐偭偰偔傞偙偲偑懡偔丄偱偒傞偩偗怗傟側偄傛偆偵偟偨曽偑丄堄恾揑側嵖埵偑惗傑傟傞偙偲偑懡偄傛偆偵巚傢傟傞丅側偍丄拞偵偼丄偙偆偟偨偦傝曉傝偺塣摦傪忣摦偺昞弌埲奜偵偼婲偙偝側偄恖傕偄傞偲偄偆偙偲傕偙偲傢偭偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅

師偵丄攚偡偠傪傑偭偡偖偵怢偽偟偰偔傞塣摦偵偮偄偰尒傞偲丄偙傟偼丄慜幰偺偦傝曉傝偺塣摦傛傝傕椡偺敳偗偨備偭偔傝偲偟偨塣摦偱偁傞偑丄偙偙偱栤戣偵偟偰偄傞偺偼丄偦傝曉傝傪傎偲傫偳婲偙偝側偄恖偵尒傜傟偨塣摦偱偁傞丅偆側偠偵寉偔側偱傞傛偆偵怗傟傞丄彮偟慜偐偑傒偵側偭偨攚拞偺偄偪偽傫弌偭挘偭偨偲偙傠傪寉偔側偱傞傛偆偵怗傟傞偲偄偭偨摥偒偐偗偵懳偟偰丄偦傟傑偱慜偵偆側偩傟偰偄偨忋懱傗庱傪備偭偔傝偲帩偪忋偘偰偔傞偲偄偆塣摦偱偁傞丅偨偩偟丄孞傝曉偟摥偒偐偗傞偲庱傗忋懱傪帩偪忋偘側偔側偭偰偟傑偆丅偙偆偟偨偙偲偐傜丄偙偺塣摦偼丄攚拞偺怗巋寖偵懳偟偰乽偍傗壗偩傠偆乿偲偄偆傛偆側嫽枴偑堷偒婲偙偝傟丄偦偺偙偲偐傜堷偒婲偙偝傟偨塣摦偱偁傞偲夝庍偱偒傛偆丅

俀丏帹

帹偵偮偄偰偼丄嬄岦偗偺巔惃偲忋懱傪婲偙偟偨巔惃偺椉幰偱嫟捠揰偑懡偄偺偱丄傑偢椉幰傪崌傢偣偰峫嶡偟偨偁偲偵丄擇偮偺巔惃偺拞偱偺堘偄偵偮偄偰弎傋偰偄偒偨偄丅

乮侾乯帹偺條乆側庴梕

偒傢傔偰忈奞偑廳偔傎偲傫偳柍斀墳偵尒偊傞傛偆側忬懺偵偁偭偰傕庴梕偑婲偙偭偰偄傞偺偼丄偡偱偵弎傋偨攚拞偲偙偙偱弎傋傞帹偱偁傞丅忈奞偺廳偄恖偑丄棟桼傕側偄偺偵徫偭偰偄傞傛偆偵尒偊偨傝偡傞帪丄墲乆偵偟偰挳妎巋寖偑尨場偱偁傞偙偲偑懡偔丄柍堄幆揑偵挳妎巋寖傪庢幪慖戰偟偰偄傞傢傟傢傟偵斾傋傞偲丄幚偵偨偔偝傫偺壒傪庴梕偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅

弶婜偺忬懺偱庴偗巭傔傗偡偄壒偲偟偰偼丄乽壒妝傕傛偄偑丄巻傪偙偡傝崌傢偣傞壒丄忯傗彴傪巜愭偱偙偡傞壒丄偍暷傗偁偢偒傪偍杶偵偺偣偰怳傞壒丄傕偺傪偨偨偄偨傝丄傇偮偗偨傝偡傞擔忢偺惗妶梡昳偺傆傟崌偆壒側偳乿乮拞搰1983乯偑偁偘傜傟傞丅堦尒柍斀墳偵尒偊傞偐傜偲偄偭偰丄偁偨偐傕柊偭偰偄傞恖傪婲偙偡偐偺傛偆偵戝偒側壒偼偄偨偢傜偵嬃偐偣傞偩偗偱丄彫偝側壒偺曽偑傓偟傠拲堄傪姭婲偟傗偡偄偲偄偊傛偆丅

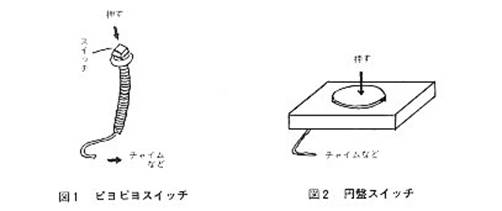

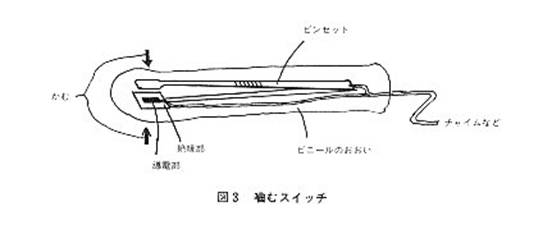

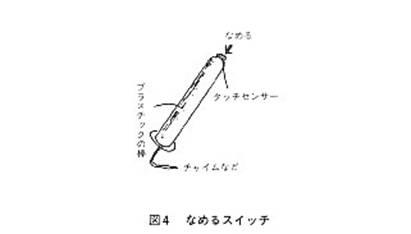

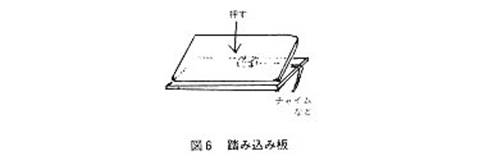

傑偨丄帺暘帺恎偱嶌偭偨壒傪暦偔偲偄偆偙偲偵偮偄偰峫偊偰傒傞偲丄傑偢丄帺暘偺懱偐傜敪偣傜傟傞壒偲偟偰偼丄帺暘偺屇媧偺壒丄帺暘偺敪惡丄帟偓偟傝偺壒側偳偑庴梕偝傟偰偄傞丅偝傜偵丄壒偺弌傞嫵嵽偱梡偄偰偄傞壒偲偟偰偼丄僺僺僺僺偲峛崅偄壒偺偡傞揹巕僠儍僀儉傗丄僉儞僐儞偲壒偺偡傞僠儍僀儉丄僆儖僑乕儖丄揹巕壒偺儊儘僨傿乕丄婡婍偑嵞惗偡傞恖偺惡傗捁偺惡側偳偑偁傞丅

偦傟偱偼丄偙偆偟偨條乆側壒偼偳偺傛偆側堄枴傪偦偺恖偵偲偭偰帩偭偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅偙偙偱偼丄壒偺庴梕偑塣摦偲偳偺傛偆偵娭學偟偰偄傞偐偲偄偆偙偲偐傜惍棟傪帋傒偨偄丅

傑偢丄戞堦偵偁偘傜傟傞偺偼丄偦偺壒偵偠偭偲挳偒擖偭偰偁偨偐傕偦偺壒偲堦懱壔偟偰偟傑偄丄慡恎偺塣摦偑惷巭偟偰偟傑偆傛偆側応崌偱偁傞丅偙偆偟偨庴梕偑婲偙偭偨帪偼昞忣偵摿挜偑偁傝丄僷僠僢僷僠僢偲傑偽偨偒偑婲偙偭偨傝丄娽媴塣摦偑忋傗嵍忋偁傞偄偼塃忋偱巭傑偭偨傝偟丄怬傕寉偔敿奐偒偵側偭偨傝偟偰丄傑偝偵怱傪扗傢傟偰偄傞偲偄偆姶偠偵側傞丅

偙偆偟偨庴梕傪堷偒婲偙偡偺偼壒妝傗偁傞壒偺儕僘儉傪帩偭偨怱抧傛偄孞傝曉偟偱偁傞応崌偑懡偄丅偙偆偟偨庴梕偼怺偄埨掕傪傕偨傜偡偑丄旕忢偵庴偗恎側庴梕偱偁傝丄帺敪揑側塣摦偵側偐側偐偮側偑傝偵偔偄柺傪帩偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄壒偺側傞嫵嵽偵偍偄偰塣摦偺寢壥偲偟偰惗偢傞壒偑偙偆偟偨庴梕傪堷偒婲偙偡応崌乮椺偊偽丄偄偭偨傫僗僀僢僠傪擖傟偰柭傝弌偟偨壒妝偵偦偺傑傑挳偒擖偭偰偟傑偆傛偆側応崌乯偵偼丄寢壥偺曽偩偗偑晜偒弌偟偰丄尨場偱偁傞塣摦偲偺娭學偑棟夝偝傟偵偔偔側傞偲偄偆傛偆側偙偲傕婲偙傞丅

師偵偁偘傜傟傞偺偼丄壒偑嫮偄婌傃偺忣摦偵偮側偑偭偰慡恎傪摦偐偡応崌偱偁傞丅婌傃偵偮側偑傞偺偼丄戞堦偺応崌偲摨條偵壒妝傗偁傞壒偺儕僘儉傪帩偭偨怱抧傛偄孞傝曉偟偱偁傞丅傑偨丄忣摦偲偟偰偼偦傟傎偳嫮偔側偄偑丄偁傞摿掕偺壒偵懳偟偰寛傑偭偨傛偆偵徫偆偲偄偆偺傕偙偙偵擖傟偰偍偔丅戞堦偺応崌傪偄傢偽惷揑側堦懱壔偲偡傞側傜丄偙傟偼摦揑側堦懱壔偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅傑偨丄偁傞偲傔偳側偄姶偠偑偁傝丄帪娫揑側巒傑傝偲廔傢傝偑柧妋偱偼側偔丄墌娐揑側帪娫偺棳傟偵側偭偰偄傞偲尵偊傞丅傑偨丄庴梕偑屌掕壔偟偰偄傞偲偄偆柺傕偁傝丄婌傃偺忣摦偺昞弌偱偼偁傞偑丄偙偺応柺偱偺傒偐偐傢傝崌偄傪帩偲偆偲偡傞偺偼丄偐偐傢傝崌偄帺懱傪屌掕壔偝偣偰偟傑偆壜擻惈偑偁傞丅

側偍丄嫮偄忣摦偵偼丄晄夣側媰偒偲偄偆傕偺傕偁傝丄壒帺懱偑晄夣側傕偺偩偭偨傝丄戝偒偡偓偨傝丄傑偨丄寵偄側壒妝偩偭偨傝偡傞応崌傕偁傞丅偙偺帪偼丄偦偺恖帺恎偑堦懱壔傪嫮偔嫅斲偟偰偄傞偺偱偁傝丄媰偔偙偲偱庴梕傕嫅斲偝傟傞偺偱丄墌娐揑側帪娫偺宱夁偲偄偆傕偺傕側偄丅

戞嶰偵偁偘傜傟傞偺偼丄梊應傗偦偺妋擣傪捠偟偰壒傪庴梕偡傞応崌偱偁傞丅偙傟偼丄帺傜偼塣摦傪婲偙偡傢偗偱偼側偄偑丄偁傞壒偺孞傝曉偟傪暦偒側偑傜師偺壒偺弌尰偺梊應傪棫偰偰婜懸偟丄梊應偺捠傝偱偁傞偙偲傪妋偐傔偰擺摼偟偨傝丄偁傞偄偼寢壥偑偦偺梊應偲偢傟偰偄偨偙偲偺柺敀偝側偳傪姶偠傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙傟偼丄壒帺懱偺柺敀偝偵屌掕揑庴偗恎揑偵斀墳偟偰偄傞偺偱偼側偔丄帺傜偺梊應偵婎偯偄偨柺敀偝偱偁傝丄傛傝擻摦揑側庴梕偲偄偊傞偩傠偆丅傑偨丄帪娫偵娭偟偰傕梊應偲妋擣偵傛偭偰巒傔偲廔傢傝傪帩偭偨嬫愗傝偑傕偨傜偝傟巒傔偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅摥偒偐偗偲偟偰偼丄戝偒偄壒傛傝傕傓偟傠彫偝側壒偱丄梊應偑棫偰傜傟傗偡偄傛偆側娫傪抲偄偨儕僘儉偱壒傪弌偡昁梫偑偁傞丅扨挷側孞傝曉偟偱偼丄梊應傗妋擣偑偟偩偄偵晄柧妋偵側偭偰偟傑偆偩傠偆丅

偲偙傠偱丄偁傞壒偐傜梊應偡傞寢壥偼丄昁偢偟傕壒偱偁傞昁梫偼側偄丅偁傞壒偵懕偄偰壒埲奜偺暿偺偱偒偛偲偑婲偙偭偨傝偡傞偺偱傕偐傑傢側偄丅椺偊偽惡傪偐偗偰偐傜岥傪怗傞側偳偺摥偒偐偗偼丄偙傟偵偁偨傞偲偄偊傛偆丅偦偟偰丄偙偆偄偆摥偒偐偗偵偍偄偰傕丄偦偺摥偒偐偗偺娫偵棷堄偟側偗傟偽側傜側偄丅傑偨丄摥偒偐偗偵偍偄偰偼丄壒偵懕偄偰暿偺巋寖傪弌偡応崌偱傕壒傪敽偆偺偑帺慠偱偁傞偟丄媡偵丄堦斒偵擔忢惗妶慡斒傪娷傔偰壗傜偐偺摥偒偐偗傪峴偆帪偵偼偦偺摥偒偐偗偵懳偡傞梊應偑婲偙傞傛偆偵丄偁傜偐偠傔惡傪偐偗傞偺偑帺慠偱偁傞偲偄偆偙偲傕尵偊傞丅

偙偆偟偨梊應偲妋擣偼丄摨偠娭學偑孞傝曉偝傟傞偲屌掕壔偟傗偡偄偲偄偆懁柺傪帩偭偰偄傞丅偦偺偨傔丄擔忢惗妶偺拞偱偼丄偦偆偟偨偁傞梊應偲妋擣偺娭學偺屌掕壔偑摿偵婲偙傝傗偡偄偑丄怴偨側揥奐偺壜擻惈傪嶌傝弌偡偙偲偑偱偒傞傛偆偵棷堄偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅

戞巐偵偁偘傜傟傞偺偼丄帺暘帺恎偺塣摦偵傛偭偰婲偙偟偨壒傪庴梕偡傞偲偄偆応崌偱偁傞丅偙傟偵偼丄偡偱偵弎傋偨傛偆偵帺暘帺恎偺懱偐傜敪偣傜傟傞壒偲丄奜奅偺懳徾暔偵摥偒偐偗傞偙偲偵傛偭偰摼傜傟傞壒偲偵暘偗傜傟傞丅

帺暘帺恎偺塣摦偵傛偭偰敪偡傞壒偺巒傑傝偼丄屇媧偱偁傞丅屇媧偼晛捠偼偐偡偐側懅偺壒偩偑丄帪偵偼偤偄偤偄偲偟偨壒偑崿偠傞偙偲傕偁傞丅屇媧偼丄堄恾偡傞偟側偄偵偐偐傢傜偢婲偙偭偰偄傞傕偺偱偼偁傞偑丄堄恾揑側挷愡偺媦傇傕偺偱傕偁傞丅帺暘偺屇媧偺壒傪庴梕偟偰偄傞偐偳偆偐偵偮偄偰偼丄敾抐偡傞庤偑偐傝偼旕忢偵尷傜傟傞偑丄偪傚偆偳丄怺偔棊偪拝偄偨屇媧偺壒偵懳偟偰戞堦偺応崌偵尒傜傟傞傛偆側拲堄傪廤拞偟偨昞忣偵弌夛偆偙偲偑偁傞丅尵傢偽丄堄恾偲柍堄恾偺嫬栚偵偁傞偲偄偭偰傕傛偄偩傠偆丅

屇媧偺壒傛傝傕傕偭偲堄恾揑側壒偑惡偱偁傞丅屇媧偵偺偣偰偐偡偐偵岮傪恔傢偣偰弌偡惡偐傜偟偭偐傝偲敪惡偝傟傞傕偺傑偱條乆偱偁傞偑丄敪偣傜傟偨惡偼扤傛傝傕傑偢偦偺恖帺恎偵傛偭偰庴梕偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅傑偨丄惡偼晹壆偺戝偒偝側偳偱偦偺嬁偒偑曄傢偭偨傝偡傞偑丄戝偒側惡傪傛偔弌偟偰偄傞恖乮偙偺傛偆側恖偺応崌傑偭偨偔怮偨偒傝偺忬懺偲偄偆傢偗偱偼側偄偑乯偺拞偵偼偦偆偟偨嬁偒偺堘偄傪暦偒暘偗偰偄傞偐偺傛偆偵尒偊傞応崌傕偁偭偨傝偡傞丅

敪惡傎偳壒偺幙傪帺嵼偵挷愡偡傞偙偲偼偱偒側偄偑丄愩傪側傜偡丄帟偓偟傝傪偡傞側偳傕帺暘帺恎偺懱偐傜嶌傝弌偟偨壒偺庴梕偲偟偰偼傛偔尒傜傟傞傕偺偱偁傞丅偨偩偟丒惡偵斾傋傞偲怗妎揑側幚姶偺堄枴偑戝偒偄偲偄偊傞丅

奜奅偺懳徾暔偵懳偟偰摥偒偐偗傞偙偲偵傛偭偰摼傜傟傞壒偵偮偄偰偼丄壒偺尨場偲側傞塣摦偲寢壥偺娭學偑傛傝捈愙揑偐娫愙揑偐偲偄偆搙崌偄偱嬫暿偟偰偄偔偙偲偑偱偒傞丅椺偊偽偨偨偄偰壒傪弌偡偲偄偆傛偆側応崌丄娭學偼傛傝捈愙揑偱偁傞偑丄嫵嵽傪憖嶌偟偰壒妝傪柭傜偡側偳偵偍偄偰偼娭學偑娫愙揑偲尵偊傞丅傑偨丄嫵嵽偺憖嶌偵偮偄偰偼丄嫵嵽偺峔憿偵傛偭偰傕娭學偺捈愙惈偺搙崌偄偼嵍塃偝傟傞偑丄壒偺惈幙偵傛偭偰傕嵍塃偝傟傞丅偡側傢偪丄塣摦偺儕僘儉偵崌偆傛偆側壒乮椺偊偽僠儍僀儉乯偼娭學偑傛傝捈愙揑偁傞偑丄僆儖僑乕儖側偳偵側傞偲娭學偑傛傝娫愙揑偵側傝丄愭偵弎傋偨傛偆偵娭學偑徚偊偰偟傑偆偙偲傕偁傞丅

戞屲偵偁偘傜傟傞偺偼丄庴梕偝傟偨壒偵崌傢偣偰塣摦傪婲偙偡応崌偱偁傞丅偙傟偼壒妝側偳偺傛偆偵儕僘儉傪帩偭偨傕偺偵懳偟偰庱傪怳偭偨傝庤傪摦偐偟偨傝暔傪偨偨偄偨傝偡傞偲偄偆傛偆側偐偨偪偱婲偙傞傕偺偱偁傞丅壒妝偵崌傢偣傞偵偼崅搙側挷愡偑梫媮偝傟傞偑丄昁偢偟傕儕僘儉偵惓妋偵崌偭偰偄側偔偰傕偦偺恖帺恎偺儕僘儉偱崌傢偣傛偆偲偟偰偄傞応崌傕尒傜傟傞丅

乮俀乯帹偺庴梕偲巔惃

帹偺庴梕偼巔惃偺埨掕偲偄偆偙偲偲娭學偑偁傞丅嬄岦偗偺巔惃偺応崌丄巔惃偼埨掕偟偰偄傞偨傔丄帹偺庴梕偼偮偹偵奐偐傟偰偄傞偲尵偊傞偑丄嵖埵偵偍偄偰偼丄偦偺巔惃偑埨掕偟偰偄傞偐偳偆偐偑戝偒側堄枴傪帩偭偰偔傞偺偱偁傞丅帹偺庴梕傪墌妸偵偡傞埨掕偵偼丄乮侾乯偺偲偙傠偱弎傋偨戞堦偲戞擇偺応崌偺傛偆側惷揑庴梕傪傕偨傜偟偆傞傛偆側埨掕偲丄塣摦傪婲偙偟偰傕巔惃偑晄埨掕偵側傜偢塣摦傪婲偙偟側偑傜帹偱庴梕偡傞偲偄偆乮侾乯偵偍偗傞戞嶰偺応崌埲崀偺庴梕傪壜擻偵偡傞傛偆側埨掕偲偑偁傞丅懡條側嵖埵偺偦傟偧傟偺巔惃偱偙偺擇偮偺埨掕偑栤戣偵側傝丄傑偨丄岥偺塣摦偱偼偔偢傟側偄偑庤偺塣摦偱偼偔偢傟傞偲偄偆傛偆偵婲偙偡塣摦偵傛偭偰傕偄偢傟偺埨掕偱偁傞偐偺嬫暿偼堘偭偰偔傞偲偄偊傞丅偟偨偑偭偰丄偳偺傛偆側偐偨偪偺嵖埵傪偲偭偰偄偰丄偳偺傛偆側塣摦偵偮偄偰丄偄偢傟偺埨掕偑偁傞偺偐偵偮偄偰尒偰偄偔偙偲偑丄偦偺恖偺壒偺庴梕傪棟夝偟偰偄偔忋偱廳梫偵側偭偰偔傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

椺偊偽丄婘偵旾傪偮偄偰懱傪婲偙偟丄庱傪屻傠偺娭愡偺抂偱巭傔傞偲偄偆埨掕偟偨巔惃傪偲偭偰偄傞偲偡傞偲丄偙偺巔惃偱傑偢慜幰偺埨掕偼摼傜傟偰偄傞偲峫偊傜傟丄偙偙偱惷揑側庴梕偺婲偙傞壜擻惈偑戝偒偄偲尵偊傞丅偟偐偟丄庤傪摦偐偦偆偲偡傞偲偙偺巔惃傪堐帩偱偒側偄丄偮傑傝屻幰偺埨掕偑摼傜傟偰偄側偄偲偡傟偽丄塣摦偺拞偱偺庴梕偼墌妸偵偼偄偐側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅偲偙傠偑丄偙偺巔惃偱傕岥偺塣摦偑壜擻偱偁偭偰丄椺偊偽偐傫偱僗僀僢僠傪擖傟偰壒傪柭傜偡偲偄偆傛偆側偙偲偑偱偒偨傝偡傞偺偱偁傟偽丄偙偺帪偵偼屻幰偺埨掕偑惉棫偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅

嵖埵偲偄偭偰傕巔惃偺偐偨偪偼懡條偱偁傝丄傑偨丄堦恖堦恖旕忢偵屄惈揑偱偁偭偰丄偳偺恎懱晹埵偺偳傫側塣摦偑偄偢傟偺巔惃偱壜擻偱偁傞偐偲偄偆偙偲傕堦恖堦恖堘偭偰偄傞偨傔丄嵶偐側椶宆壔偼偱偒側偄偑丄帹偺庴梕傪峫偊傞偵偁偨偭偰偼丄巔惃偲偺娭學偵偮偄偰拝栚偟偰偍偔昁梫偑偁傞偺偱偁傞丅

俁丏岥偲偦偺廃曈丄媦傃庱

岥偼丄愛怘偺婍姱偲偟偰峫偊傜傟傞偙偲偑懡偔丄姶妎偲偟偰偼愩偺枴妎傪丄塣摦偲偟偰偼怘傋傞偙偲偵娭偡傞塣摦傪峫偊傞偙偲偑懡偄丅偟偐偟丄岥偼傑偨姶妎偺婍姱偱偁傝丄傑偨丄奜奅偵摥偒偐偗偰偄偔婍姱偱偁傞丅偙偲偵弶婜偵偍偄偰偼偦偺栶妱偼偒傢傔偰戝偒偄丅偦偙偱丄偙偙偱偼丄岥傗偦偺廃曈偵偮偄偰丄怗妎婍姱偲偟偰偺栶妱傗奜奅傊摥偒偐偗偰偄偔婍姱偲偟偰偺栶妱傪拞怱偵偟側偑傜丄愛怘傗枴妎偺栤戣偵傕怗傟側偑傜峫嶡偟偰偄偒偨偄丅傑偨丄岥傗偦偺廃曈偺塣摦偵枾愙側偐偐傢傝傪帩偮庱偺栤戣傕崌傢偣偰尒偰偄偔偙偲偵偡傞丅側偍偦偺嵺丄帹偺応崌偲摨條丄傑偢丄嬄岦偗偺巔惃偲忋懱傪婲偙偟偨巔惃偺椉幰偵嫟捠偡傞栤戣偐傜峫嶡偟偨屻偵丄巔惃偑曄傢傞偙偲偵傛偭偰婲偙傞栤戣偵偮偄偰峫嶡偟偰偄偒偨偄丅

乮侾乯岥偺係憌峔憿

岥偼丄拞搰乮1984乯偵傛傟偽丄乽嘆怬丄岥偺傑傢傝丄杍傪娷傔偨岥偺奜懁偲丄嘇擇偮偺妠偵傛偭偰巟偊傜傟偰偄傞帟偖偒媦傃帟偲丄嘊愩乿偺俁憌峔憿偲峫偊傞偙偲偑偱偒丄偝傜偵丄偙傟偵乽岥峯慡懱傪傕偆堦偮峫偊傟偽係憌峔憿乿偲尒側偡偙偲偑偱偒傞丅

傑偢丄怬丄岥偺傑傢傝丄杍傪娷傔偨岥偺奜懁偵偮偄偰尒傞偙偲偵偟偨偄丅偙偆偟偨岥偺奜懁偺怗妎偺塣摦傪敽傢側偄庴摦揑怗妎乮俀乯偲偟偰偺懁柺偵偮偄偰尒傞偲丄傑偢尠挊側偙偲偼旕忢偵晀姶偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偳偺傛偆側巋寖傪偳偺傛偆側僞僀儈儞僌偱採帵偡傞偐偲偄偆偙偲傗堦恖堦恖偺姶偠曽偺堘偄偱偦偺巋寖偑偳偺傛偆偵堄枴偯偗傜傟傞偐偼堎側傞偑丄怺偄拲堄偺廤拞傗婌傃側偳偵偮側偑傞偙偲傕偁傟偽丄晄夣傪堷偒婲偙偡偙偲傕偁傞丅

怬偵偮偄偰偼丄傛偩傟偑廳梫側弫妸桘偺傛偆側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅傛偩傟偼丄徚壔塼偺堦庬偲峫偊傜傟偰偄傞偑丄暔偲偺愙怗傪妸傜偐偵偟丄庴偗巭傔傗偡偔偟偰偄傞偺偱偁傞丅嬻婥偑姡憞偟偰偄偨傝偟偰怬偑偐偝偐偝偵側偭偨傝偟偰偄傞応崌側偳偼丄妸傜偐側愙怗偑摼傜傟偢丄怬傗偦偺傑傢傝偺姶偠曽偵塭嬁傪梌偊偨傝偡傞丅傑偨丄怘暔偺愛庢傪旲偐傜娗傪捠偟偰峴偭偰偄傞傛偆側応崌丄怬偑嬌抂偵姡偄偨傝偟偰偄傞偙偲傕偁傞丅

採帵偡傞傕偺偲偟偰偼丄晽慏傗僑儉庤戃丄恖偺巜側偳廮傜偐偄傕偺丄栘偺朹側偳峝偔偰抔偐傒偺偁傞傕偺丄嬥懏側偳峝偔偰椻偨偄傕偺側偳條乆側傕偺偑峫偊傜傟傞丅廮傜偐偄傕偺偺曽偑掞峈偼彮側偄偑丄偐偊偭偰峝偄傕偺偺曽偑嫽枴傪堷偔応崌傕偁偭偨傝偡傞丅柍斀墳偵尒偊傞傛偆側恖偨偪偑丄偙偺傛偆側嵶偐側嬫暿傪偟偰偄傞偲偄偆偲偙偲偼丄嬫暿偟偰偄傞偙偲傪昞尰偡傞庤抜傕彮側偄偨傔丄婥偯偐傟偵偔偄偑丄昞忣偺曄壔傗懱偺懠偺晹暘偵尒傜傟傞塣摦偺拞偵丄偙偆偟偨嬫暿偺昞尰傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅

怺偄拲堄偺廤拞傗婌傃側偳偑惗傑傟傞応崌偵戝愗側偙偲偼丄偦傟偑扨偵巋寖偦偺傕偺偐傜惗傑傟傞偺偱偼側偔丄梊應傗妋擣偲偄偭偨庡懱偺堄幆嶌梡偺夁掱偺拞偱堄枴偯偗傜傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄採帵偡傞懳徾偺帩偮怗妎揑幚姶偺撪梕傕栤戣偱偁傞偑丄偁傞儕僘儉傪傕偭偰丄偟偐傕扨挷側斀暅偱偼側偔丄梊應傗妋擣傪堷偒婲偙偟偆傞岅傝偐偗偺傛偆側僞僀儈儞僌偱採帵偡傞偙偲偑戝愗偲側傞丅傕偪傠傫幚嵺偵偦偺採帵偺慜傗採帵偵崌傢偣偰惡傪偐偗偰偦偺儕僘儉傪傛傝偮偐傒傗偡偔偟偨曽偑傛偄偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

偙偺傛偆側嵶偐側嬫暿偑懚嵼偡傞偙偲傗丄拲堄偺廤拞丄婌傃側偳偑惗傑傟傞偲偄偆偙偲傪尒傞偲丄傕偼傗柧傜偐側偙偲偱偁傞偑丄偙偆偟偨斀墳偑寛偟偰斀幩揑側傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅怬偵偼丄岥怬扵嶕斀幩傗媧撾斀幩側偳偑偁偭偨傝偡傞偨傔丄傎偲傫偳柍斀墳偵尒偊傞傛偆側恖偑怬傊偺巋寖偱丄偁傞斀墳傪婲偙偟偨傝偡傞偲堄恾揑側僾儘僙僗偺夘嵼偟側偄斀幩偲偲傜偊傜傟偨傝偡傞偙偲偑偁傞偺偱偁傞丅

師偵丄岥偺奜懁偺晹暘偺擻摦揑怗妎偲偟偰偺懁柺偵偮偄偰尒偰傒偨偄丅偙傟傜偺晹暘帺懱偼塣摦偟側偄偺偱丄偙傟傜偵擻摦揑怗妎偲偟偰偺塣摦傪傕偨傜偡偺偼丄庱偺塣摦偱偁傞丅庱偺塣摦偵偼丄嵍塃偺夞揮塣摦偲丄慜屻偵孹偗偨傝婲偙偟偨傝偡傞塣摦丄嵍塃偵孹偗偨傝婲偙偟偨傝偡傞塣摦偑偁傞傢偗偱偁傞偑丄怗妎揑側妋偐傔偺塣摦偲偟偰尒傜傟傞傕偺偼丄庱偺嵍塃偺夞揮塣摦偵傛偭偰杍傗怬偱暔偵怗傞偲偄偆傕偺偑拞怱偲側傞丅庱偺慜屻丄偁傞偄偼嵍塃偵孹偗偨傝婲偙偟偨傝偡傞塣摦偼丄嵍塃偺夞揮塣摦偺攚屻偵偁偭偰丄埨掕偺婎斦傪採嫙偟偰偄傞偺偱偁傞丅傑偨丄壓妠偵傛偭偰怬偱偼偝傓傛偆偵偟偰怗傞丄偁傞偄偼怗偭偰媧偆偲偄偆傕偺傕偁傞偑丄偙傟偼偦偺傑傑偔傢偊偙傓偙偲偵偮側偑傞偺偱丄岥峯慡懱偺偲偙傠偱栤戣偵偡傞偙偲偵偟偨偄丅

嵍塃偺庱偺夞揮塣摦偵傛偭偰杍傗怬偱怗傠偆偲偡傞妋偐傔偵偼丄偦偺暔偺姶怗偩偗偱側偔宍傕娭學偟偰偔傞丅枹暘壔側偑傜庴摦揑怗妎偵偍偗傞揰揑側怗傝曽偐傜丄慄揑側怗傝曽偵側偭偰偒偰偦偺暔偺宍忬偵崌偭偨傛偆側嬻娫揑側妋偐傔傪敽偭偨怗傝曽偲偄偆傕偺偑彮偟偢偮惗傑傟偰偔傞偺偱偁傞丅傑偨丄庴摦揑側怗妎偱偼丄怗傝曽偺儕僘儉傪帺傜挷愡偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偑丄偙偙偱偼丄怗傞儕僘儉傪帺暘偱嶌傝弌偡偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅

摥偒偐偗偲偟偰偼丄懱傪婲偙偟偨巔惃偱晽慏傪怬偵寉偔怗傟傞傛偆偵慜偵弌偡偲丄庱傪嵍塃偵怳傝側偑傜傛偩傟傪偨偔偝傫弌偟偰怬偱怗傟丄堦怱偵妋偐傔傞巔側偳偵傛偔弌夛偆偙偲偑偱偒傞丅

師偵丄杍傗怬側偳偵傛傞奜奅傊偺摥偒偐偗偵偮偄偰偼丄婎杮揑偵偼擻摦揑怗妎偲摨偠傛偆偵丄庱偺嵍塃偺夞揮塣摦偵婎偯偔傕偺偑拞怱偲側傞偑丄庱傪慜屻偵孹偗偨傝婲偙偟偨傝偡傞塣摦傪捠偟偨摥偒偐偗傕尒傜傟傞丅

偙偆偟偨塣摦偺拞偱傑偢嵟弶偵偁偘側偗傟偽側傜側偄偺偼丄懱傪婲偙偟偨帪偵丄屇媧偵敽偭偰婲偙傞庱偺慜屻乮偁傞偄偼忋壓偲屇傫偩曽偑傛偄偐傕偟傟側偄偑乯偺摦偒偱偁傞丅偙傟偼丄帹偺偲偙傠偱傕弎傋偨偑丄屇媧偵敽偭偰敿偽嬼慠婲偙偭偨塣摦偱丄偦偺傑傑偱偼堄恾揑側奜奅傊偺摥偒偐偗偲偼尵偄偵偔偄偺偱偁傞偑丄椺偊偽丄妠偺愭偵恾侾偺傛偆側壒偺側傞嫵嵽傪寉偔偁偰丄庱偺慜屻偺塣摦偵崌傢偣偰僗僀僢僠偑墴偝傟傞傛偆偵偡傞偲丄懅偑傛傝怺偔側偭偰塣摦偑戝偒偔偼偭偒傝偲偟偨傕偺偵側傝丄偦偙偵帺敪偺夎惗偊偺傛偆側傕偺傪尒偰偲傞偙偲偑偱偒傞偙偲偑偁傞偺偱偁傞丅

師偵丄庱偺嵍塃偺夞揮塣摦偵傛傞奜奅傊偺摥偒偐偗傪尒偰傒傞偲丄偙傟偼丄擻摦揑怗妎偲偟偰尒偨傕偺偲傎偲傫偳摨堦偺塣摦偵傛傞傕偺偱偁傞偑丄忋偵弎傋偨傛偆側嫵嵽傪杍偱墴偟偰壒傪柭傜偡偲偄偆偙偲傪堄恾揑偵峴偆傕偺偱丄擻摦揑怗妎偱偼娭學偑捈愙揑偩偭偨庱偺塣摦乮尨場乯偲怬偺怗巋寖乮寢壥乯偲偄偆場壥娭學偑丄偙偙偱偼丄傛傝娫愙壔偝傟偰嫮偄梊應偲妋擣偵巟偊傜傟偨庱偺塣摦偲挳妎巋寖偺娫偺場壥娭學偵側偭偰偄傞丅傑偨丄嵍塃偺偄偢傟偵庱傪摦偐偡偐丄偳偺偔傜偄偺椡偱摦偐偡偐偲偄偭偨慖戰傗挷愡偑丄偦偺夁掱偺拞偵懚嵼偟偰偄傞偙偲傕廳梫偱偁傞丅

偝傜偵丄庱偺慜屻偵孹偗偨傝婲偙偟偨傝偡傞塣摦偵傛偭偰丄恾俀偺傛偆側嫵嵽偺憖嶌偑壜擻偲側傞丅偙傟偼丄嵍塃偄偢傟偐偺杍偱墴偡偙偲偑懡偄偑丄妠偺愭偱墴偡偙偲傕偁傞丅乮側偍丄偙傟偼丄巔惃偺彅憡偵偍偄偰傕弎傋偨傕偺偱偁傞乯偙偙偵傕嫮偄梊應偲妋擣傗挷愡偑尒傜傟傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

怘帠偺帪偵傕怘傋暔傪偄偒側傝岥偺拞偵擖傟偰偟傑偆偺偱偼側偔丄岥偺廃傝偵怗傟偰偁偘傞偙偲偱丄怘傋暔偵偮偄偰偺梊應偑惗傑傟丄偝傜偵忋弎偟偨傛偆側庱偺慜屻傗嵍塃偺塣摦偵傛偭偰岥偺埵抲傪挷愡偟丄岥傪奐偔偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傝丄傛傝帺敪揑側怘傋曽偲側傞偲尵偊傞丅

師偵丄岥偺係憌峔憿偺戞俀斣栚偱偁傞帟偲帟偖偒偵偮偄偰尒傞偙偲偵偡傞丅

傑偢丄帟偲帟偖偒傪庴摦揑側怗妎偲偟偰偺懁柺偐傜尒偰傒傞偲丄帟偼丄旝柇側姶怗傪嬫暿偡傞傕偺偱偼側偔丄庴摦揑側怗妎偲偟偰偺惈奿偼彫偝偄偲偄偊傞偑丄怳摦巋寖傪庴偗巭傔傞偙偲偑偱偒傞偨傔丄帟傪屌偄暔偱僩儞僩儞偲儕僘儉傪傕偭偰偨偨偄偰偁偘傞丄偁傞偄偼帟傪傗偼傝屌偄暔偱偙偡傞傛偆側摥偒偐偗傪偡傞偲丄偠偭偲偦偺巋寖偵拲堄傪廤拞偝偣傞偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傞偲偄偆偙偲傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞丅

傑偨丄帟偖偒偼丄姶怗傪庴偗巭傔傞偙偲偺偱偒傞晹暘偱偁傞偑丄晛捠偼奜晹偐傜怗傞偙偲偑彮側偄偺偱丄怗傞傛偆側摥偒偐偗傪偙偪傜偐傜偡傞偙偲偼彮側偄偑丄帺傜庤偵帩偭偨揔摉側暔傪帟偖偒偵偙偡傝偮偗傞偲偄偆傛偆側偙偲偑尒傜傟傞偙偲偐傜丄怗妎偲偟偰堄枴偑偁傞偙偲偑傢偐傞偲偄偊傞丅

帟偲帟偖偒偺婲偙偡塣摦偼丄妠偺塣摦偵傛傞姎傓偲偄偆傕偺偑傑偢偁偘傜傟傞丅姎傓偲偄偆塣摦偼丄怘傋暔傪姎傒偔偩偄偰偺傒偙傓帪偺傛偆側岥偺巊偄曽偑婲偙偭偰偄側偄応崌偱傕尒傜傟傞傕偺偱偁傝丄忋壓偺帟偺娫偵変乆偺巜傗價僯乕儖偺儂乕僗丄栘偺朹側偳傪抲偔偲丄偖偭偲嫮偄椡偱姎傒懕偗傞偙偲傗丄姎傫偱偼棧偡偲偄偆偙偲傪孞傝曉偡偲偄偆偙偲偑婲偙偭偨傝偡傞丅採帵偡傞暔偼怘傋暔埲奜偼埨慡傊偺攝椂偐傜姎傒愗傞偙偲偺偱偒側偄傕偺偑懡偄傢偗偱偁傞偑丄姎傒愗傞応柺偲偟偰偼帺暘偱岥偵塣傫偩偁偢偒側偳姎傫偱暡乆偵偡傞偲偄偆傛偆側傕偺偑尒傜傟傞丅

偙偆偟偨姎傓塣摦偵懳偟偰恾俁偺傛偆側嫵嵽傪採帵偡傞偲丄姎傓偙偲偵傛偭偰壒傪柭傜偡偲偄偆怴偟偄峴摦傪堷偒弌偡偙偲偑偱偒傞応崌偑偁傞丅忋弎偟偨傛偆側姎傓偲偄偆塣摦偵傕懡偐傟彮側偐傟壒偑敽偭偰偄傞偺偱丄姎傓偙偲偲壒偺娭學偺棟夝偼偡偱偵偁傞偲峫偊傜傟傞偑丄捈愙懳徾傪姎傓壒偵斾傋傞偲偦偺娭學偼傛傝娫愙揑偵側偭偰偄傞偲尵偊傞偩傠偆丅

傑偨丄姎傓塣摦偲偼暿偵丄斅偺傆偪傗晽慏側偳條乆側暔偵丄庱偺嵍塃偺夞揮塣摦偵傛偭偰帟傪偙偡傝偮偗傞偲偄偆塣摦傕婲偙傞偙偲偑偁傞丅偙傟偵傕丄慺嵽偵傛偭偰條乆側壒傪敽偆偙偲偑懡偄丅

偙偆偟偨塣摦偼丄姎傓偙偲偵傛偭偰條乆側慺嵽偺峝偝傪妋偐傔傞偲偄偆奜奅傪庴梕偡傞姶妎偲偟偰偺懁柺乮偙傟傕擻摦揑怗妎偺堦庬偲峫偊偰傛偄偩傠偆乯偲丄懳徾偵椡傪壛偊丄曄宍偝偣傞偲偄偆奜奅傊偺摥偒偐偗偺懁柺傪帩偭偰偄傞丅

偙偆偟偨帟偺塣摦偺奜奅偺庴梕偲偟偰偺懁柺偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄傑偢丄姎傓偲偄偆塣摦偵偮偄偰偼丄屌偝偺庴梕偺堦偮偺尨揰偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅屌偝偺庴梕偼丄堦偮偼懱偺堦晹傪懳徾偵墴偟偮偗偨帪偺掞峈姶偐傜摼傜傟傞傕偺偱丄攚拞傗怬側偳慡恎偺怗妎偱傕嬫暿偝傟偰偄傞傕偺偱偁傞偑丄帟偺応崌偼丄懱偺晹暘偲晹暘偱擇偮偺漢峈偡傞椡偵傛偭偰丄偼偝傒偙傒丄偝傜偵嵱偔偙偲偺拞偱摼傜傟傞掞峈姶偱偁傝丄懳徾暔偺幚懱惈偺棟夝偺婎慴偵側傞偲峫偊傜傟傞丅

傑偨丄帟傪偙偡傝偮偗傞塣摦偼丄怬偲偦偺廃曈偺擻摦揑側庴梕偲椶帡偟偨傕偺偱偁傝丄帟偦偺傕偺偼懳徾偺昞柺偺姶怗傪庴梕偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偩偑丄帟偖偒偵揱払偝傟傞掞峈傗怳摦傪捠偟偰懳徾偺昞柺偺忬懺偑庴梕偝傟傞丅傑偨丄旂晢偵偍偗傞愙怗偵斾傋傞偲丄偦偺屌偝偺偨傔偵愙怗偺徴寕偑嫮偔側偭偰偍傝丄惗偠傞幚姶偵傕堘偄偑惗傑傟偰偄傞偲偄偊傛偆丅

奜奅傊偺摥偒偐偗偲偟偰偺懁柺偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄姎傫偩傝姎傒愗偭偨傝偡傞偲偄偆塣摦偼丄屌偄暔傗姎傒愗傟側偄暔偺応崌丄嫮偄椡傪昁梫偲偡傞偨傔丄偦偺塣摦偵偼嫮偄塣摦姶妎傪捠偟偨幚姶偑敽偆偙偲傗丄懳徾傪偟偭偐傝偲曔懆偟偰偄傞偺偱塣摦傪婲偙偟傗偡偄偙偲丄姎傒愗傟傞応崌偵偼懳徾偵柧妋側曄宍傪梌偊傞偲偄偆堄枴偱寢壥偑偼偭偒傝偟偰偄傞偙偲側偳丄梊應偲妋擣偵巟偊傜傟偨堄恾惈偺崅偄塣摦偲側傞忦審偑旛傢偭偰偄傞偲偄偆偙偲偑尵偊傞丅姎傫偱嫵嵽傪憖嶌偟偰壒傪弌偡応崌偺場壥娭學偺棟夝傕偙偆偟偨姎傓偲偄偆塣摦偺嫮偄堄恾惈偵傛偭偰傛傝惉棫偟傗偡偔側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傛偆丅

帟傪偙偡傝偮偗傞塣摦偵偮偄偰偼丄姎傓塣摦偺傛偆偵嫮偄椡偼昁梫偱偼側偔丄偦傟偵敽偆嫮偄椡偺幚姶偼敽傢偢丄怬傪嵍塃偵摦偐偡塣摦偵帡捠偭偰偄傞傢偗偩偑丄偙偡傝偮偗偨壒傪棫偰傞偙偲偑妋幚偵偱偒丄怬側偳偺応崌埲忋偵摥偒偐偗偺寢壥偺妋偐傔偑挳妎偱傕峴傢傟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

側偍丄偙偆偟偨帟偺摥偒偼丄怘帠偺応柺偱尵偆欚殣偲偼堘偭偰偄傞丅欚姎偲尵偆応崌偼丄扨偵姎傫偩傝偮傇偟偨傝偡傞偩偗偱側偔丄慜帟偱偐傒愗偭偨屻偱墱偵塣傃彮偟偢偮墱帟偵偺偣偰偮傇偟偰峴偔偲偄偆愩偺塣摦傗妠偺塣摦傪暋嶨偵慻傒崌傢偣偰婲偙偭偰偄傞傕偺偱丄帟偩偗偱塩傑傟偰偄傞偺偱偼側偄丅傓偟傠丄帟偼丄傑偢丄怘暔偱偁傞偐偳偆偐偵偼偐偐傢傜偢丄奜奅偺懳徾暔傊摥偒偐偗偰偄偔栶妱傪帩偭偰偄傞偲尵偊傞偺偱偁傞丅尵傢偽丄懳徾傪庴偗巭傔摥偒偐偗偰偄偔丄偲偄偆摥偒偑丄怘傋傞偲偄偆峴堊偵屻偱慻傒崬傑傟偰偄偔偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅

師偵戞俁偺憌偲偟偰愩偵偮偄偰尒偰傒偨偄丅

愩偼丄捠忢偼岥偺拞偵偁傞偨傔丄帺傜塣摦傪婲偙偝偢偵庴摦揑偵怗傜傟傞偲偄偆偙偲偼丄傑偢側偄偲偄偭偰傛偄丅偟偨偑偭偰庴摦揑姶妎偲偟偰奜奅傪庴梕偡傞偙偲偼彮側偄偲偄偊傞偑丄摥偒偐偗偲偟偰偼丄岥偑奐偄偰偄偨傝怬偺娫偐傜愩偺愭偑偺偧偄偰偄傞傛偆側帪偵愩傪巜傗廮傜偐偄暔側偳偱怗偭偰偁偘傞偙偲偑丄奜奅傊偺拲堄偺廤拞傪屇傃婲偙偟偨傝偡傞偙偲偑偁傞丅

擻摦揑側怗妎偲偟偰偺愩偺栶妱偼丄岥峯撪偵擖偭偨暔傪側傔傞丄愩傪撍偒弌偟偰側傔傞丄愩傪撍偒弌偟偰庱偺塣摦偵傛偭偰側傔傞側偳偑偁偘傜傟傞丅姶偠偲偭偰偄傞傕偺偼丄傑偢丄暔偺姶怗偱偁傞偑丄庱偺塣摦偵傛偭偰側傔傞傛偆側応崌丄怬偺偲偙傠偱傕弎傋偨傛偆偵暔偺宍傕娭學偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

愩偵傛傞奜奅傊偺摥偒偐偗偵偮偄偰偼丄捠忢偱偼丄怘帠偺嵺偵尒傜傟傞塣摦偑庡偱偁傝丄奜奅傊偺摥偒偐偗偺婍姱偲尒傞偙偲偼傎偲傫偳側偄偑丄僞僢僠僙儞僒乕傪梡偄偨恾係偺傛偆側嫵嵽偵偍偄偰丄愩傪撍偒弌偡偲偄偆塣摦偑奜奅傊偺摥偒偐偗偺栶妱傪扴偆傛偆偵側傞偙偲偑偁傞丅

丂丂丂

偲偙傠偱丄愩偺塣摦偲偟偰丄奜奅偺摥偒偐偗偱偼側偄偑丄帺屓巋寖揑側塣摦傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞丅岥偺拞偵懥塼傪偨傔偰僌僠儏僌僠儏偲壒傪棫偰傞偺偱偁傞丅怗妎揑側庴梕偑拞怱偵側偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞偑丄挳妎揑側庴梕傕婲偙偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

枴妎偲怘傋傞峴堊偺懁柺偐傜愩偺栤戣傪師偵尒傞偙偲偵偡傞丅

枴妎偵偮偄偰偼丄庴摦揑偵庴梕偡傞偙偲傕壜擻偱偁傞偑丄幚嵺偵偼枴妎偼枴傢偆偲偄偆摦偒傪敽偭偨姶妎偲偟偰摥偄偰偄傞丅傑偨丄枴妎偼丄枴偺巐柺懱偲尵傢傟傞傛偆偵偟偍偐傜偄丄偁傑偄丄偡偭傁偄丄偵偑偄偺係偮偺婎杮揑側幙偐傜峔惉偝傟偰偄傞偲偝傟傞偑丄旕忢偵嵶偐側嬫暿偑壜擻側姶妎偱丄偦傟偧傟偺幙偺掱搙偩偗偱側偔偦傟偧傟偺憤崌偝傟偨懡條側枴偵偮偄偰偺嬫暿偑偝傟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅忈奞偑偒傢傔偰廳偄恖偺応崌丄偦偺嬫暿偑昞尰偝傟偵偔偄偨傔偦偺帠幚偵婥偯偐傟偵偔偄偙偲偑偁傞偑丄怘傋暔偺嫅斲偑忋庤偵側傞偵偮傟丄摨偠傛偆側怘傋暔偱偁偭偰傕旝柇側枴偺曄壔偑嬫暿偝傟偰偄傞偙偲偑偼偭偒傝偟偰偔傞丅

傑偨丄枴妎偼丄廘妎偲枾愙偵娭學偟偰偄傞偙偲偑尵傢傟偰偍傝乮僥儗儞僶僢僴丄1980乯丄枴偺嬫暿偼丄擋偄傕崌傢偣偰偒傢傔偰懡條側暔偵偮偄偰嵶偐側嬫暿偑側偝傟偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵側傞丅

怘傋傞偙偲偺拞偱偺愩偺栶妱偵偮偄偰偼丄帟偺偲偙傠偱弎傋偨傛偆偵丄欚殣偲偄偆傕偺偑婲偙偭偰偄側偄抜奒偱偼丄妠偺塣摦偵傛偭偰岥奧偲偺娫偱廮傜偐偄怘傋暔傪墴偟偮傇偟偨傝丄慜屻塣摦偵傛偭偰怘傋暔傪墱偺曽偵堏摦偝偣偨傝岥偐傜墴偟弌偡側偳偺栶妱偑尒傜傟傞丅傑偨丄欚殣偼丄偙偆偟偨愩偺塣摦偑慜屻嵍塃偵婲偙偭偰壜擻偵側傞傕偺偱偁傞偑丄偁傞怘傋暔偺屌偄晹暘偑偟偩偄偵彮側偔側偭偰偄偔偙偲傪妋偐傔側偑傜峴偆懅偺挿偄塣摦偱偁偭偰丄扨偵愩偺塣摦偩偗偺栤戣偱偼側偔丄岥峯撪偵偍偗傞懳徾偺晹暘劅慡懱偺娭學傗嬻娫揑娭學偑壗傜偐偺偐偨偪偱堄恾揑偵峔惉偝傟偰偄傞偙偲偑慜採偲側偭偰偄傞偙偲偵棷堄偟側偗傟偽側傜側偄丅

嵟屻偵丄戞係偺憌偲偟偰岥峯慡懱偵偮偄偰尒偰偄偒偨偄丅

岥峯慡懱偲偄偆偺偼丄偙偙偱偼丄帟偲帟偖偒丄愩丄岥奧偵傛偭偰埻傑傟偨晹暘偐傜岮偵偐偗偰偺嬻摯偺晹暘傪巜偟偰偄傞傕偺偲偡傞丅摥偒偲偟偰偼丄屄乆偺晹埵偺塣摦傗姶妎偱偼側偔丄岥峯慡懱偱丄懳徾暔傪曪傒崬傫偱曐帩偟偨傝丄姎傓傛偆側妠偺塣摦傪婲偙偟側偑傜岮偺曽傊憲偭偰堸傒崬傓偲偄偆傛偆側妶摦偑尒傜傟傞丅側偍丄堸傒崬傓応崌偵偼丄懳徾暔偼怘暔傗堸傒暔偵側傞偑丄曪傒崬傓応崌偱傕埨慡偺攝椂偐傜怘暔傗堸傒暔埲奜偼擄偟偄丅偨偩偟丄怘暔埲奜偱傕岥偺拞偵杍偽傞偲偄偆偙偲偼彮側偄側偑傜傕偁傝偆傞丅

曪傒崬傫偱曐帩偡傞偲偄偆摥偒偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄偙傟偼丄奜奅傊偺摥偒偐偗偺堦庬偱偁傞偑丄師偺傛偆側庴梕偵傕偮側偑偭偰偄傞丅偡側傢偪丄傑偢丄敊慠偲偟偨報徾偺傛偆側傕偺偱偁傞偑偦偺懳徾暔偺慡懱揑側検丄偁傞偄偼戝偒偝傪庴梕偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅岥偺懠偺俁偮偺憌偱偼懳徾偺晹暘偵偮偄偰曔傜偊傜傟偰偄傞偩偗偱偁傞偑丄偙偙偱偼丄懳徾偺慡懱傪曪傒崬傓偙偲偵傛偭偰庴梕偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

傑偨丄曪傒崬傫偱偐傜岮偺曽傊偲憲傝堸傒崬傓偲偄偆偙偲偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄庴梕偵偮偄偰師偺傛偆側偙偲偑尵偊傞丅傑偢丄怬傗帟丄愩側偳偱婲偙偭偰偄傞庴梕偵偼丄懥塼偑敽偆偙偲偑傎偲傫偳偱丄偦偺傑傑奜偵棳傟弌偟偰偟傑偆応崌傕偁傞偑丄懳徾偵怗傟偨屻丄偦偺懥塼傪堸傒崬傓偲偄偆偙偲偑傛偔尒傜傟傞丅偙傟偼丄奜奅傪妋偐傔傞摥偒偵堦嬫愗傝傪偮偗丄擺摼偡傞偲偄偆堄枴傪帩偭偰偄傞偲尒側偡偙偲偑偱偒傞丅庴梕偲偼扨偵偁傞嬊強揑側姶妎偵傛偭偰巋寖偑庴梕偝傟傞偲偄偆偙偲偱偼側偔丄偙偆偟偨偁傞堦楢偺宱夁偺拞偱嵟廔揑偵擺摼偝傟傞傕偺偱偁傝丄傑偝偵奜奅傪庢傝崬傓偙偲偱偁傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅

怘傋暔傪堸傒崬傓偲偄偆偙偲傕偙偆偟偨奜奅偺庴梕偲偺娭學偱峫偊偰偄偔偙偲偑昁梫偱偁傠偆丅怘傋暔偼丄奜奅偺庴梕偑堄枴傪庢傝崬傓偺偵偨偄偟偰幚嵺偵暔幙傪庢傝崬傓偲偄偆偙偲偵偍偄偰偼嬫暿偝傟傞傕偺偱偁傞偑丄枴傢偆偲偄偆偙偲傪峫偊傞帪丄偦傟偑扨偵枴妎偺栤戣偱偼側偔丄偙偆偟偨堦楢偺宱夁偺拞偱弶傔偰堄枴傪帩偭偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偡側傢偪丄枴傢偆偲偄偆峴堊偼丄扨偵愩偺枴妎庴梕婍偵姶妎偑惗偠偰偄傞偲偄偆偙偲偱偼側偔丄偦偺姶妎傪庴梕偟側偑傜偦偺怘暔傪捠夁偝偣丄嵟廔揑偵堸傒崬傓偲偄偆偙偲偱弶傔偰姰寢偡傞傕偺偱偁傞偐傜偱偁傞丅

偙偺傛偆偵峫偊傞偲偙偆偟偨堸傒崬傓偲偄偆塣摦偼斀幩揑側傕偺偱偼側偔旕忢偵堄恾揑側塣摦偱偁傞偙偲偑丄柧傜偐偱偁傞丅偦偟偰丄堦尒堸傒崬傒偑壓庤偵尒偊傞忈奞偺偒傢傔偰廳偄恖偵偲偭偰丄妋偐偵丄愩傗岮偺巊偄曽偵傛偭偰岻傒偵側偭偰偄偔傕偺偱偁傞偲尵偆偙偲偼偱偒傞偑丄堦尒壓庤偵尒偊傞偦偺堸傒崬傒曽偺拞偵丄偦偺恖帺恎偺枴傢偄曽偲偄偆傕偺偑偁傞偲峫偊傞傋偒偱偁傠偆丅椺偊偽丄帺慠偲岮偵棳傟崬傫偱偄偔傛偆側堸傒崬傒曽傪偟偨傝丄岥偵偨傔偨傝偡傞恖偺応崌丄傢傟傢傟側偳偺応崌偵尒傜傟傞慺懍偄堸傒崬傒傛傝傕彮偟偢偮枴傢偄側偑傜棳傟崬傓傛偆偵堸傒崬傓偙偲傪岲傫偱偄傞偲偄偆傆偆偵峫偊傞偙偲傕偱偒傞偺偱偁傞丅

乮俀乯岥偲巔惃

埲忋弎傋偰偒偨傛偆側岥偺條乆側摥偒偲巔惃偲偼偳偺傛偆側娭學偑偁傞偺偩傠偆偐丅嬄岦偗偺巔惃偵偍偄偰偼丄偦偺巔惃偺埨掕偑岥傗偦偺廃曈偵傛傞奜奅傊偺摥偒偐偗傗奜奅偺庴梕偺婎斦傪梌偊偰偄傞偲偄偆娭學偑嵺棫偭偰偍傝丄岥偺摥偒偲巔惃偲偺暋嶨側憡屳娭學偼尒偊偵偔偄偑丄嵖埵偵偍偄偰偼岥偺摥偒偼巔惃偲暋嶨側娭學傪宍惉偟偰偄傞偙偲偑尒偊偰偔傞丅偦偙偱丄偙偙偱偼丄嵖埵偵偍偗傞岥偲巔惃偺憡屳娭學傪傑偲傔傞偙偲偵偟偨偄丅

傑偢戞堦偵偁偘傜傟傞偺偼丄師偺傛偆側傕偺偱偁傞丅偡側傢偪丄岥偵偍偗傞奜奅偺庴梕傗奜奅傊偺摥偒偐偗偼丄偁傞埨掕偟偨巔惃偺傕偲偵婲偙傞丅偟偨偑偭偰丄屻傠傗慜偵婑傝偐偐傞偙偲傕娷傔偰丄忋懱傪婲偙偟偨忬懺偱偁傞埨掕偟偨巔惃偑嶌傜傟偰偄傞偙偲偑丄偦偆偟偨庴梕傗摥偒偐偗偺婲偙傞忦審偲側傞丅堦曽丄偙偆偟偨奜奅偺庴梕傗摥偒偐偗偼丄偁傞埨掕偟偨巔惃傪嶌傞偙偲偵栚揑傪梌偊傞傕偺偱丄嶌傜傟偨巔惃傪傛傝堦憌埨掕偝偣偨傝丄曐帩偝偣偨傝偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅

庴摦揑側怗妎偵偍偄偰偼丄椺偊偽丄傑偩丄庱傪傑偭偡偖偵婲偙偡偙偲偑傓偢偐偟偄恖偺応崌偵丄埨掕偟偨巔惃偲偟偰屻傠偵孹偗偰巭傔傞乮庱偺屻傠偺娭愡偺抂偱巭傔傞乯偲偄偆巔惃傪偲傞偙偲偑偁傞偑丄偙偺巔惃偑偲傜傟偰偄傞帪偺岥傊偺摥偒偐偗偑庴偗巭傔傜傟傗偡偔丄傑偨丄偙偆偟偨岥傊偺摥偒偐偗偑偙偺巔惃傪偲傞偙偲偵堄枴傪梌偊傞偺偱偁傞丅

傑偨丄擻摦揑側怗妎傗奜奅傊偺摥偒偐偗偵偍偄偰偼丄椺偊偽丄庱傪慜孹偟偰庱偺嵍塃偺夞揮塣摦偵傛偭偰晽慏傪側傔傞偲偄偆傛偆側応崌丄偁傜偐偠傔丄偦偺塣摦傪婲偙偡偙偲偑偱偒傞傛偆偵旾偱忋懱傪巟偊偰埨掕偟偨巔惃傪嶌偭偰偄傞偙偲偑忦審偲側傞偑丄斀懳偵丄偙偆偟偨塣摦傪捠偟偰旾偱忋懱傪巟偊傞偙偲偺堄枴偑惗傑傟丄偝傜偵丄偦偺巟偊傕庱偺塣摦偵墳偠偨挷愡傪峴偆傛偆偵側偭偰偦偺巔惃偼偄偭偦偆埨掕偟廮擃惈傪憹偡偺偱偁傞丅

傑偨丄摨偠偔晽慏傪側傔傞応崌偱傕丄嵟弶偼婘偵傛傝偐偐傞巔惃傪偟偰偄偰丄晽慏偑杍偵怗傞側偳偟偰偦偺懚嵼偵婥偯偔偲丄偦偺晽慏傪側傔傞偨傔偵旾偵椡傪擖傟側偑傜偦偺晽慏偵増偭偰忋懱傪婲偙偟偰偒偰怴偟偄巔惃傪嶌傞偲偄偆傕偺偑偁傞丅偙傟偼丄忋偺椺偵斾傋傞偲傛傝偄偭偦偆岥偺妶摦偑巔惃傪嶌偭偰偄傞偲偄偊傛偆丅

側偍丄摨偠傛偆側椺偲偟偰恑乮1989乯偵傛傞曬崘偑偁傞丅偦偙偱偼丄悅捈偵棫偭偨妏拰傪側傔傞偙偲偵傛偭偰懱傪婲偙偡帠椺偑徯夘偝傟偰偄傞丅

偝傜偵丄岥偲巔惃偺娭學偲偟偰戞擇偵忋偘傜傟傞傕偺偲偟偰丄岥偑庴梕偡傞偙偲偵傛偭偰摼傜傟偨奜奅偺擣抦傪婎偵偟偰巔惃傪嶌偭偰偄偔偲偄偆娭學偑偁傞丅偡側傢偪丄恑乮1989乯偵傛傟偽丄乽婘忋傪側傔傑傢偟椉庤傪巟揰偲偟偰帺椡偱懱傪婲偙偟巔惃偑曐偰傞傛偆偵側偭偨乿巕偳傕偵偮偄偰丄乽掙柺偵懳偟偰懱傪悅捈偵棫偰傞偨傔偵偼丄乿乽掙柺偦偺傕偺偵偮偄偰偺擣抦偑昁梫偱偁傞乿偲偄偆偙偲偑峫嶡偝傟偰偄傞丅傑偨丄忋偵弎傋偨妏拰傪側傔傞椺偵偮偄偰傕丄側傔傞偙偲偵傛偭偰懱偑婲偒偨偩偗偱偼側偔丄偦偺偙偲傪捠偟偰乽懱傪悅捈偵棫偰傞偨傔偵乿昁梫側乽悅捈幉丄悅捈柺偺擣抦乿偑峴傢傟偰偄傞偲弎傋傜傟偰偄傞丅

岥偲巔惃偺娭學偲偟偰崱堦偮偮偗偔傢偊偰偍偒偨偄丅偦傟偼丄忋懱偺僶儔儞僗傪庢傞偨傔偵愩偵椡傪擖傟傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偙傟偼丄攚偡偠傪偖偭偲屻傠偵偦傜偡帪偵丄偦偺屻傠偵岦偐偆塣摦偲斀懳偵愩傪慜偵撍偒弌偡偲偄偆傕偺偱偁傞丅幚嵺偵偼愩偩偗偵椡傪擖傟傞偺偱偼側偔丄庤傗懌側偳傕僶儔儞僗傪庢傞偨傔偺塣摦傪婲偙偡傢偗偱丄愩傪撍偒弌偡偙偲偩偗偱攚偡偠傪屻傠偵偦傜偡偙偲偺僶儔儞僗偑偲傟傞傢偗偱偼側偄偑丄岥偲巔惃偺尒摝偡偙偲偺偱偒側偄娭學偱偁傞丅

係丏懌

懌偲庤偼丄偡偱偵棫偪忋偑偭偰曕偄偰偄傞恖娫偵偲偭偰偼偼偭偒傝偲婡擻偑暘壔偝傟丄懌偼曕偔偨傔偺婍姱偱偁偭偰丄懳徾偺憖嶌傗怗妎偺婍姱偲偟偰偺庤傛傝傕掅偄埵抲傪梌偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄恖娫峴摦偺惉傝棫偪偺弶婜偵偁偭偰偼丄懌偼怗妎偺婍姱偱偁傝奜奅偺懳徾傪憖嶌偡傞婍姱偱偁傞丅偟偐傕丄嬄岦偗偺忬懺偵偁偭偰偼丄嫻偺慜偁偨傝偵堷偒崬傑傟偰偄傞庤偵斾傋傞偲丄傓偟傠懌偺曽偑憗偔偐傜奜奅傪庴偗巭傔奜奅偵摥偒偐偗偰偄偒傗偡偄偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅

懌偵偮偄偰偼丄嬄岦偗偲懱傪婲偙偟偨巔惃偲偱偦偺摥偒偵堘偄偑尒傜傟傞偺偱偦傟偧傟偺巔惃偲偺娭楢偱尒偰偄偔偙偲偵偡傞丅

乮侾乯嬄岦偗偺巔惃偲懌

嬄岦偗偺巔惃偱偺懌偺忬懺偼丄懌偩偗偱側偔慡恎偺摦偒偑彮側偄傛偆側忬懺丄懌傪愊嬌揑偵摦偐偡忬懺丄偝傜偵丄嬄岦偗偺巔惃偺傑傑懌傪巊偭偰堏摦偟偰偄偔忬懺側偳偑偁偘傜傟傞丅偦偙偱偙偙偱偼偦偺俁偮偺忬懺偵暘偗偰偦傟偧傟峫嶡偟偰偄偔偙偲偵偡傞丅

嵟弶偵丄慡恎偺摦偒偑彮側偄傛偆側忬懺偵偮偄偰弎傋偨偄丅懌偺庴摦揑側怗妎偺懁柺偐傜尒偰偄偔偲丄庴偗巭傔傗偡偄晹暘偲偟偰偁偘傜傟傞偺偼丄旼偺棤懁偲懌偺棤懁偱偁傞丅偁傑傝塣摦傪婲偙偡偙偲側偔嬄岦偗偺巔惃偑挿偄娫懕偄偰偄傞傛偆側応崌丄偙傟傜偺晹暘偼暔偵怗傟傞偙偲偑彮側偔丄偦偺偨傔偵晀姶偵側偭偰偍傝丄偁傞応崌偵偼夁晀偵側偭偰偄傞偙偲傕偁傞偑丄揔愗側暔偲僞僀儈儞僌偱怗傟傞偙偲偵傛偭偰偦偺巋寖偑梊應傗妋擣傪屇傃丄傢偐傝傗偡偄傕偺偲偟偰庴偗巭傔傜傟偨帪丄慡恎偺塣摦偺掆巭傗傑偽偨偒側偳傪敽偭偨怺偄拲堄偺廤拞偑傕偨傜偝傟偨傝丄斀懳偵偦偺偙偲偵傛偭偰丄懌偩偗偱側偔丄懱傪偹偠傞側偳偺懱偺懠偺晹暘偺帺敪揑側塣摦偑婲偙偭偨傝偡傞丅

丂偦偺傛偆側懌偺棤傊偺摥偒偐偗偲偟偰偼丄旼傪棫偰偝偣懌庱傪偮偐傫偱忯傗偠傘偆偨傫側偳偵寉偔偙偡傝偮偗偰偁偘傞丄偁傞偄偼丄旼偺壓偵嵗晍抍傗恾俆偺傛偆側旼棫偰戜傪擖傟偰懌偺棤偑彴柺偵怗傟傞傛偆偵偡傞側偳偑偁傞丅偙傟偼丄扨偵怗巋寖傪梌偊傞偩偗偱側偔丄帺傜擻摦揑偵懌偺棤偱怗傞偨傔偺偒偭偐偗傪嶌傝弌偡偨傔偺摥偒偐偗偱傕偁傞丅傑偨丄懌偺彫偝側塣摦偱憖嶌偱偒傞傛偆側嫵嵽傪懌偺棤偺偲偙傠偵採帵偡傞偙偲偱丄傆偩傫偼婲偙傝偵偔偄懌偵傛傞奜奅傊偺摥偒偐偗傪堷偒弌偡偙偲傕偱偒傞丅

師偵懌偺塣摦偑婲偙偭偰偄傞忬懺偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄懌偺塣摦偼丄懌慡懱偺孅怢塣摦偵傛偭偰廟傞傛偆側塣摦偑拞怱偲側傞丅偙偺塣摦偱偼丄懌偺棤傪彴偵偮偗傞偲偄偆偙偲偼側偔丄彴傗忯丄晍抍側偳偱偐偐偲傗懌偺奜懁柺側偳偑嶤傟傞姶怗傪妝偟傓偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙偭偰偄傞丅偙傟偼丄奜奅傊偺摥偒偐偗偱偁傞偲偲傕偵堦庬偺擻摦揑側怗妎偲傕尵偊傞傕偺偱偁傞丅摥偒偐偗偲偟偰偼丄懌偺塣摦偵崌傢偣偰懌偺棤偱廟傞偲壒偺側傞傛偆側嫵嵽傪條乆偵岺晇偡傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨丄懌偺棤偺怗巋寖偺庴梕傪崅傔傞偨傔偵丄慜偲摨條偵懌偺棤傪怗傞側偳偡傞偙偲傕戝愗偱偁傞丅

懌傪巊偭偰嬄岦偗偺傑傑偢偭偰堏摦偟偨傝偡傞傛偆側偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞応崌偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄拞偵偼丄傑偭偨偔懳徾傪憖嶌偡傞庤偺摦偒偺傑傑偺傛偆偵暔傪椉懌偱偼偝傫偩傝堏摦偡傞曽岦傪懌偱偝偖偭偨傝偡傞側偳偺巊偄曽傪偡傞恖偵弌夛偭偨傝偡傞応崌偑偁傝丄偦偙偵偼丄懡偔偺宱夁偑懚嵼偟偰偄偨偙偲傪偆偐偑傢偣傞偑丄偙偙偱偼丄娙扨偵丄婎杮揑側偙偲偵偮偄偰弎傋偨偄丅

傑偢丄偁偘傜傟傞偙偲偼丄懌偺棤傪愊嬌揑偵彴偺柺偵偮偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄旼娭愡傪嬋偘屢娭愡傪揔搙偵偟傔偰旼傪彴偐傜傎傏悅捈偵側傞傛偆偵棫偰丄偝傜偵懌娭愡傪挷愡偡傞偙偲偵傛偭偰壜擻偵側傞傕偺偱偦傟偧傟偺娭愡偺摦偒偺嫤墳偑昁梫偲偝傟傞丅

姶妎偺柺偐傜尵偊偽丄懌偺棤偑側偱傞丄偨偳傞偲偄偭偨傛偆側旝柇側姶妎偺摥偒傪帵偡傛偆偵側偭偰偒偰丄奜奅傊偺摥偒偐偗偲堦懱壔偟偨姶怗傪妋偐傔傞偲偄偆傛偆側偙偲偩偗偱側偔丄偁傜偐偠傔塣摦偺愭庢傝偡傞傛偆側嬻娫揑側娭學傪妋偐傔傞姶妎偺巊偄曽傪峴偆傛偆偵側偭偰偔傞丅

傑偨丄塣摦偺柺偐傜尵偊偽丄奜奅偺忬嫷偵懳墳偟偨曽岦偯偗偑壜擻側捈慄揑側塣摦偑尒傜傟傞傛偆偵側偭偰偔傞丅

摥偒偐偗偲偟偰偼丄條乆側嬻娫娭學傪張棟偡傞嫵嵽傪採帵偡傞偙偲偑壜擻偲側傞偑丄杮峞偺峫嶡偺斖埻傪墇偊傞偺偱暿偺婡夛偵忳傞偙偲偲偡傞丅

乮俀乯嵖埵偺巔惃偲懌

懱傪婲偙偡偙偲偵傛偭偰懌偼丄懱傪巟偊傞栶妱傪怴偨偵扴偆偙偲偲側傞丅偙偺帪丄彴偺忋偱懌傪搳偘弌偡傛偆偵偁傞偄偼偁偖傜偱嵖埵傪偲傞偐丄堉巕側偳偵崢傪偐偗傞偐偱懌偺栶妱偼堎側偭偰偔傞丅彴偺忋偺嵖埵偺応崌丄堉巕偵傛傞嵖埵偵斾傋傞偲彴偵愙偡傞柺愊偼峀偄偺偱埨掕偟傗偡偄偲偄偆偙偲偑偁偘傜傟傞偑丄懌偺棤偑彴偵偮偐側偄偙偲丄屢娭愡傗旼娭愡丄懌娭愡乮懌庱偺娭愡乯偑摦偒偵偔偄忬懺偵抲偐傟傞偙偲側偳偐傜丄懌偺棤偵偍偗傞庴梕傗懌慡懱偺塣摦偼惂栺傪庴偗傞偙偲偵傕側傞丅堦曽丄堉巕偵傛傞嵖埵偺応崌丄愙怗偡傞柺偼嫹偔側傞偑丄懌偺棤偑彴偵偮偒傗偡偔側傝懌偺棤偱偺庴梕偑婲偙傞偙偲丄忋婰偺懌偺娭愡偺摦偒偵帺慠偱偁傞偙偲偺懠偵丄懱傪巟偊傞偨傔偵懌偺棤偱摜傒偟傔傞偲偄偆偙偲偑婲偙傝傗偡偔側傞丅偙偺偨傔傢傟傢傟偼丄堉巕偵傛傞嵖埵傪廳帇偟偰偒偨丅偟偨偑偭偰丄偙偙偱偼丄堉巕偵傛傞嵖埵偵偍偗傞懌偺栤戣偵偮偄偰弎傋偰偄偔偙偲偵偡傞丅

堉巕偵傛傞嵖埵傪庢傝巒傔偺崰偼丄懌偺棤傪偟偭偐傝偲摜傒偟傔偰偮偔偲偄偆偙偲偼婲偙傜偢丄屢娭愡傪備傞傔懌偺奜懁偺懁柺傗偮傑愭偺曽偩偗傪彴偵寉偔偺偣傞側偳偟偰丄懌偺棤慡懱傗偐偐偲偺壓偺曽側偳偐偑偮偐側偄傛偆偵偟偰偄傞応崌偑懡偄丅傑偨恖偵傛偭偰偼丄懌慡懱偵椡傪擖傟偰嬋偘丄堉巕偺壓偵堷偒崬傓傛偆偵偡傞応崌傕偁傞丅偦傟偑丄偟偩偄偵懌偺棤慡懱傪彴偵偮偗懌慡懱偵椡傪擖傟偰摜傒偟傔傞偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙偭偰丄懌偑懱傪愊嬌揑偵巟偊傞傛偆偵側偭偰偔傞丅偦偟偰丄偝傜偵忋懱偺埨掕偑傛偔側偭偰偔傞偵偮傟丄懌傪晜偐偣偰彴傪廟偭偨傝丄彴偺忋傪妸傜偣傞傛偆側摦偒偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偔傞偺偱偁傞丒偙偆偟偨懌偺偮偒曽偺曄壔偵増偄側偑傜丄懌偺栤戣偵偮偄偰尒偰偄偒偨偄丅

傑偢丄懌傪摜傒偟傔傞埲慜偺懌偺忬懺偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄懌偺棤偺怗妎偵偮偄偰尵偊偽丄嬄岦偗偺忬懺偱偁傑傝暔偵怗傟傞偙偲側偔晀姶偵側偭偰偄傞応崌丄偱偒傞偩偗懌偺棤偼偮偐側偄偱偍偒偨偄偲峫偊傜傟傞偟丄傑偨丄扨偵怗傟傞偩偗偱側偔丄懱偺廳偝偑壛傢偭偰偔傞偩偗懌偺棤傪偮偔偙偲偺掞峈偼嫮偔側傝丄捝傒偺傛偆側姶偠偝偊惗偢傞応崌偑偁傞偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄摥偒偐偗偲偟偰偼丄懌偺棤偵傛偔怗偭偨傝丄彴偵寉偔偙偡傝偮偗偨傝丄寉偔僩儞僩儞偲摜傒側傜偡傛偆偵偟偰丄彴偲偺愙怗偵姷傟傞傛偆偵偟偰偁偘傞偙偲偑戝愗偱偁傞丅

擻摦揑側怗妎傗奜奅傊偺摥偒偐偗傪壜擻偵偡傞懌偺摦偒偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄嬄岦偗偺忬懺偱偼巔惃偑懌偺摦偒偵惂栺傪壛偊傞偙偲偼側偐偭偨偑丄嵖埵傪偲傞偙偲偵傛偭偰懌偺摦偒偼惂栺傪庴偗丄帺敪揑偵塣摦傪婲偙偡偙偲偼擄偟偔側偭偰偄傞偨傔丄偦偆偟偨擻摦揑側庴梕傗摥偒偐偗偼婲偙傝偵偔偔側偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰摥偒偐偗偲偟偰偼丄彫偝側摦偒偱庴梕傗摥偒偐偗偑婲偙傞傛偆側傕偺傪懌偺壓偵抲偔側偳偑峫偊傜傟傞丅椺偊偽丄偁偢偒側偳傪懌偺壓偵抲偔偙偲偱擻摦揑側庴梕偑婲偙傝傗偡偔側偭偨傝丄恾俇偺傛偆側嫵嵽傪懌偺壓偵擖傟傞偙偲偵傛傝彫偝側摦偒偱壒傪側傜偟偨傝偡傞偲偄偆傛偆側奜奅傊偺摥偒偐偗偑婲偙傝傗偡偔側偭偨傝偡傞偺偱偁傞丅

師偵丄偟偩偄偵懌偺棤傪偮偔傛偆偵側偭偰偄偔偙偲偺栤戣偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄丅懌偺棤傪偮偐側偄忬嫷偐傜偟偩偄偵懌偺棤傪偮偗偰摜傒偟傔傞傛偆偵側傞偨傔偺摥偒偐偗偲偟偰偼丄崱弎傋偨傛偆側偙偲偵傛偭偰懌偺庴梕傗塣摦傪崅傔偰偄偔偙偲偵壛偊偰丄奐偄偨媟傪偟傔偰媟偺棤傪彴偵偮偗偰懱廳偑懌偵偐偐傞傛偆偵偟偰偁偘傞偙偲側偳偑戝愗偲側傞偑丄懌偺棤偺摜傒偟傔偵偼丄懌帺懱偺栤戣偩偗偱側偔丄懱慡懱偺僶儔儞僗偺嶌傝曽偵偮偄偰峫偊偰偄偔昁梫偑偁傞丅懌偺棤偺摜傒偟傔偵偮側偑傞忋懱偺巔惃偼丄慜孹偟偨忋懱傪旾傪偮偭傁傞偙偲偵傛偭偰婲偙偟偰偄偔丄偁傞偄偼偦偺墑挿慄忋偱旾傪偮偐側偔偰傕攚偡偠傪怢偽偟偰忋懱傪婲偙偡偲偄偆巔惃偱偁傞丅偙偆偟偨巔惃偑偲傜傟傞帪丄懌偺棤偼扨偵慜孹偟偰偄傞偨傔偵懱廳偑偐偐傞偲偄偆偺偱偼側偔丄愊嬌揑偵懌慡懱偵椡傪擖傟偰忋懱傪婲偙偡塣摦傪巟偊傞偺偱偁傞丅偮傑傝丄懌偺摜傒偟傔偼忋懱傪婲偙偦偆偲偡傞妶摦偺拞偐傜惗傑傟偰偔傞偲偄偊傞偺偱偁傞丅

傑偨丄懌偺摜傒偟傔偼丄忋敿恎偺妶摦偑妶敪偵側偭偰偔傞偵偮傟丄扨偵忋懱偑婲偒傞偙偲偩偗偱側偔丄塣摦偵墳偠偰廮擃偵曄壔偡傞忋懱偺僶儔儞僗偵懳墳偡傞傛偆偵側傞丅椺偊偽丄塃懌偲嵍懌偲偺摜傒偟傔曽偑堘偭偰偒偨傝丄偝傜偵懌偺棤傕丄懌偺巜偺晅偗崻偺晹暘偺恊巜傛傝偺晹暘偲彫巜傛傝偺晹暘丄偐偐偲偺壓偺晹暘側偳偺摜傒偟傔曽偑暘壔偟偰偒偨傝偡傞偺偱偁傞丅

偙偆偟偨巔惃偺曐帩偲偄偆栶妱傪帩偭偨懌偺摜傒偟傔偑婲偙偭偰偄傞帪丄懌偺棤偼偦偙偵惗偠偰偄傞怗巋寖偩偗偵婎偯偄偰彴傪扨側傞暔偲偟偰庴梕偟偰偄傞偺偱偼側偔丄偖偭偲摜傒崬傫偩偙偲偐傜摼傜傟傞掞峈姶偐傜彴傪梙傞偑側偄婎掙柺偲偟偰庴梕偡傞傛偆偵側傞丅偙傟偼丄栚偵尒偊傞塣摦傪敽偭偰偄側偄偨傔庴摦揑側庴梕偵尒偊傞偐傕偟傟側偄偑丄椡傪擖傟傞偲偄偆帺敪揑側夁掱偵婎偯偄偨擻摦揑側庴梕偱偁傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅偦偟偰丄傑偨丄偙偆偟偨懌偺摜傒偟傔偼丄奜奅傊偺摥偒偐偗偵傎偐側傜側偄偲尵偊傛偆丅

偟偩偄偵丄忋懱偺巔惃偺曐帩偑岻傒偵側偭偰偔傞偵偮傟懌偑巔惃偺曐帩偺栶妱偐傜夝曻偝傟傞傛偆偵側傞偲丄懌偺擻摦揑側怗巋寖偺庴梕傗奜奅傊偺摥偒偐偗偑栚棫偭偰偔傞傛偆偵側傞丅奜奅傊偺摥偒偐偗偲偟偰偼丄廟傞丄彴偺忋傪妸傜偣傞丄暔傪堷偒婑偣傞偁傞偄偼墴偟傗傞側偳丄摥偒偐偗曽偵墳偠偰懡條側巔傪堷偒弌偡偙偲偑偱偒傞丅偦偟偰擻摦揑側怗妎傕偦偆偟偨奜奅傊偺摥偒偐偗偲偲傕偵偦偺扵嶕偡傞斖埻偑峀偔側偭偰偄偔丅

偨偩偟丄偙偆偟偨懡條側懌偺摦偒偑婲偙傞偨傔偵偼丄忋敿恎偺僶儔儞僗偺庢傝曽偑旕忢偵廮擃偵側偭偰偄傞昁梫偑偁傝丄傑偨丄偦傟偵墳偠偨庤偺塣摦傕崅傔傜傟偰偄傞偙偲偑慜採偲側傞丅偟偨偑偭偰丄偙偆偟偨懌偺栤戣偼丄杮峞偑懳徾偲偡傞斖埻傪墇偊傞偙偲偲側傞偺偱丄徻弎偼暿偺婡夛偵忳傞偙偲偵偡傞丅

俆丏庤

庤偵偮偄偰偼丄嬄岦偗丄墶岦偒丄嵖埵偺俁偮偺巔惃偵偍偗傞庤偺栤戣偵偮偄偰峫偊偨偄丅

側偍丄庤偵傛傞懳徾偺憖嶌偵娭偡傞徻嵶側媍榑偼暿偺婡夛偵忳傞偙偲偵偡傞丅

乮侾乯嬄岦偗偺巔惃偲庤

嬄岦偗偱怮偨偒傝偺忬懺偵偍偗傞庤偺忬懺偼丄傎偲傫偳摦偒偺側偄忬懺丄帺暘偺婄側偳傪怗傞忬懺丄暔偵摥偒偐偗傞忬懺傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞丅

傎偲傫偳庤偺摥偒偺側偄忬懺偱偼丄庤偼丄榚傪偟傔旾傪偔偺帤偵嬋偘偨忬懺偱嫻偺墶偁偨傝偺彴偺忋偵抲偄偰偄偨傝丄偁傞偄偼丄旾傪怢偽偟偰懱偺墶偵抲偄偰偄偨傝偡傞丅

庤偺摦偒偑傎偲傫偳尒傜傟側偄傛偆側忬嫷偱偼丄庤偼寉偔埇傜傟偰偄傞偙偲偑懡偔丒庴梕傪帺傜暵偞偟偰偄傞偲偄偊傞丅摥偒偐偗偲偟偰偼丄怗傝傗偡偄傕偺偵傛偭偰庤偺暯偁傞偄偼庤偺峛偵懳偟偰摥偒偐偗傞偙偲偑峫偊傜傟傞丅側偍丄庤偺暯偲庤偺峛偲傪斾傋傞偲丄庤偺峛偺曽偑愭偵奜奅傪庴偗巭傔傞偲偄偆偙偲偑尵偊傞丅

堦曽丄奜奅傊偺摥偒偐偗偼傎偲傫偳婲偙偭偰偄側偄偺偱偁傞偑丄師偺傛偆側偙偲偑傒傜傟傞丅偡側傢偪丄傑偢丄庤偺摦偒偑尒傜傟側偄応崌偱傕庤偵椡傪彮偟偢偮擖傟偰偄傞偙偲偑偁傝丄偦偺寢壥庤庱側偳傪偹偠偭偰偦偺尷奅偺偲偙傠偱巭傔偰偄傞傛偆側偙偲偑偁傞丅傑偨丄攚偡偠傪傢偢偐偵怢偽偟偨傝偹偠偭偨傝偡傞傛偆側塣摦偲偄偭偟傚偵丄巜偵椡傪擖傟偰埇偭偨傝丄怢偽偟偨榬傪嬋偘偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅偙偆偟偨応崌偵偼偦偺婲偙偭偨塣摦偵傛偭偰寢壥偑婲偙傞傛偆側嫵嵽傪採帵偡傞偙偲偵傛偭偰奜奅傊偺摥偒偐偗傪堷偒弌偡偙偲偑壜擻偲側傞丅

師偵帺暘偺婄側偳傪怗傞忬懺偵偮偄偰尒偰傒偨偄丅偙傟偵偼丄庤偲庤傪慻傓丄庤偺峛偱婄傪偙偡傞傛偆偵偟偰怗傞丄庤傪岥偵擖傟傞丄敮偵怗傞丄側偳偑忋偘傜傟傞丅偙傟偼丄帺暘偺懱傪怗妎揑偵妋偐傔傞偲偄偆堄枴偲丄帺暘偺懱傪堦庬偺奜奅偲偟偰懳徾壔偟丄摥偒偐偗傞偲偄偆擇偮偺惈奿偑廳側傝偁偭偨傕偺偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅

庤偺摦偒偲偟偰偼丄榚偑偟傑偭偰偄偨忬懺偐傜偟偩偄偵榚傪奐偄偰偄偔夁掱偺拞偱丄嫻偐傜巒傑偭偰摢偺曽傑偱撏偔傛偆偵側偭偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅

偙偆偟偨帺暘偺懱偺妋偐傔偼丄帺敪惈偺崅偄傕偺偲偟偰巒傑傝丄懡條側怗傝曽傪帋峴嶖岆揑偵帋傒傞傛偆側摦偒偑尒傜傟傞偑丄偟偩偄偵僷僞乕儞壔偟偰庤偺摦偒偑屌掕壔偡傞傛偆側応崌傕婲偙傞丅

偙偆偟偨帺暘偺懱偺妋偐傔偺塣摦偺挷愡偼丄偳偺傛偆偵峴傢傟傞偺偩傠偆偐丅傑偢丄怗傜傟傞懁偺怗妎偲偄偆偺偑忋偘傜傟傞丅岥偺廃傝傪怗偭偰偄傞帺暘偺庤傪側傔傛偆偲懸偪庴偗偰偄傞岥偑偦偺庤偺摦偒傪曽岦偯偗偰偄傞偲偄偆傛偆偵偱偁傞丅偩偑丄偟偩偄偵揑妋偵庤偑怢傃傞傛偆偵側偭偰偄偔偺偼丄帺屓庴梕姶妎偵傛偭偰姶偠傜傟傞庤偺塣摦偺幚姶傪捠偟偰旕忢偵惓妋偵塣摦傪嵞尰偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅

師偵丄暔傊偺摥偒偐偗偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄埇偭偨暔傪怳傞丄堦曽偺庤偱埇偭偨暔傪傕偆堦曽偺庤偱偨偨偔丄埇偭偨暔傪岥偵帩偭偰偄偔丄椉庤偱書偊崬傫偱岥偵帩偭偰偄偔側偳偑忋偘傜傟傞丅偙偆偟偨庤偺塣摦偼丄嬻拞偱峴傢傟傞傕偺偱偁傞偨傔尐傗旾偺娭愡傪拞怱偲偟偨墌塣摦偵側傝傗偡偔丄偦偺傑傑偱偼捈慄揑側塣摦偑惗傑傟傞宊婡偑傎偲傫偳側偄偲尵偊傞丅

偟偨偑偭偰摥偒偐偗偲偟偰偼丄墶岦偒傗嵖埵偵傛偭偰庤偺摦偒傪柺偺忋偱偺帩懕揑側捈慄塣摦偵偮側偄偱偄偔偙偲偺偱偒傞傛偆側偒偭偐偗傪嶌傞昁梫偑偁傞偲尵偊傞丅偨偩偟丄嵖埵偵偍偄偰偼丄庤偺塣摦偼屻偱尒傞傛偆偵忋懱偺曐帩偺栶妱傪扴偆偨傔丄塣摦偺斖埻偑惂尷偝傟偰偟傑偆偙偲偑偁傞丅偦偺堄枴偱偼偙偆偟偨嬄岦偗偺巔惃偱偺帺桼側庤偺塣摦偼堦掕偺堄枴傪帩偭偰偄傞偲尵偊傞丅

乮俀乯墶岦偒偺巔惃偲庤

墶岦偒偺巔惃偲庤偺塣摦偵偮偄偰偼丄恑乮1990乯偵傛傟偽丄嬄岦偗傗嵖埵偵斾傋偰憖嶌妶摦偺壜擻惈偑崅偔丄嬄岦偗偺巔惃偱尒傜傟傞嬞挘偑庢傟丄庤偑怢偽偟傗偡偔側傞偲偝傟偰偄傞丅

幚嵺偺塣摦偲偟偰偼丄彴偺忋偵抲偐傟偨條乆側嫵嵽傗懳徾暔偵懳偟偰丄偨偨偔丄偮偐傫偱彴偵傇偮偗傞偲偄偭偨弖敪揑側塣摦偐傜丄偝傜偵偼傕偭偲帩懕揑側妸傜偣傞丄堷偒婑偣傞側偳偺塣摦傕婲偙偭偰偔傞丅偙偆偟偨塣摦偼丄嬄岦偗偺応崌偵偼婲偙傝偵偔偐偭偨柺偺忋偱偺塣摦偵側偭偰偍傝丄壗偺掞峈傕側偄嬻拞偱偺塣摦偲堘偄丄柺偵傇偮偐偭偨偮柺偵増偭偨傝偡傞傛偆側偐偨偪偱柺偵婯惂傪庴偗偨塣摦偲側偭偰偄傞偑丄偦偺偙偲偑丄塣摦偺攚宨偲偟偰偺柺偲偄偆傕偺傪惗傒弌偟丄偦傟偵傛偭偰塣摦偵捈慄惈偑傕偨傜偝傟傞偒偭偐偗偑梌偊傜傟偨傝偡傞偺偱偁傞丅

乮俁乯嵖埵偺巔惃偲庤

嵖埵傪庢傞偙偲偵傛偭偰丄庤偼丄暔偵摥偒偐偗傞偲偄偆摥偒偺懠偵丄忋懱傪曐帩偡傞丄忋懱偺僶儔儞僗傪庢傞偲偄偆傛偆側摥偒傪崌傢偣傕偮傛偆偵側傞丅

懱傪曐帩偡傞摥偒偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄婘側偳偵偮偔旾偺栶妱偑廳梫偱偁傞丅慜偵婘側偳偑側偔偰堉巕偩偗偱偼堦恖偱嵗傞偙偲偑偱偒偢丄嬄岦偗偺忋懱偱傕庤偺摦偒偑傎偲傫偳尒傜傟側偄傛偆側恖偺応崌偱傕丄旾傪婘側偳偵偮偗偰偮偭傁傞偙偲偵傛偭偰帺暘偺懱傪巟偊傞偙偲偑偱偒傞丅

摥偒偐偗偲偟偰偼丄榚傪掲傔偰旾偑尐暆偐偦傟傛傝彮偟峀偄偔傜偄偵偮偔傛偆偵偟丄偁傑傝奐偒夁偓偰偳偪傜偐偺尐偑偹偠傟偰慜偵撍偒弌偟偰偙側偄傛偆偵偡傞昁梫偑偁傞丅傑偨丄偆傑偔婄傪忋偘傞偙偲偺偱偒側偄傛偆側応崌偵偼丄旾偺崅偝傪曄偊傞偙偲偱偪傚偆偳摢傪偁偘傗偡偄埵抲傪扵偟偰偁偘偨傝偡傞偙偲傕戝愗偱偁傞丅拞偵偼丄巜傪岥偵偔傢偊傞偙偲偑偦偺旾偺埨掕偵偮側偑傞応崌傕偁傞丅

偙偺旾偼丄奜尒忋偼忋懱偺暔棟揑側巟偊偲尒偊傞偐傕偟傟側偄偑丄忋懱傪曐帩偟偨傝婲偙偟偨傝偡傞嵺偵偼丄壓岦偒偵婘偵墴偟偮偗傞傛偆側椡傪擖傟偰偍傝丄幚嵺偺塣摦偲偟偰偺懱傪婲偙偡偲偄偆偙偲偵懳偟偰乽媡乿偺塣摦偵側偭偰偍傝丄懌側偳偺懱偺懠偺晹暘偲偲傕偵丄僶儔儞僗傪庢傝側偑傜忋懱傪巟偊偰偄傞偺偱偁傞丅

嬄岦偗偺巔惃偱庤偑斾妑揑妶敪偵摦偄偰偄傞傛偆側恖偺応崌偱傕丄偙偺旾偺巟偊偑側偄偲帺傜懱傪婲偙偟偰偄傜傟側偄恖偺応崌偼丄偙偆偟偨忋懱傪巟偊傞栶妱傪庤偑扴偆偨傔丄庤偺塣摦偼尭彮偟偨傝丄旾傪婘偵偮偄偨傑傑旾偐傜愭傪庡偲偟偰摦偐偡偲偄偆傛偆側惂栺傪庴偗偨傝偡傞傛偆偵側傞丅

偩偑丄偦偆偟偨拞偱彮偟偢偮旾偑婘偐傜棧傟偰傕忋懱傪巟偊傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偔傞偲丄庤傪嬻拞偱嬋偘傞偁傞偄偼怢偽偡丄帺暘偺懱偺偁傞応強偵偮偗傞側偳偺怴偟偄僶儔儞僗偺庢傝曽偑尒傜傟傞傛偆偵側偭偰偔傞丅椺偊偽丄屻傠偵搢傟偦偆偵側傞懱傪慜偵栠偡偨傔偵丄旾傪堷偒偮偗偨傝巜傪岥偵偔傢偊偨傝偡傞偙偲傪忋偘傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺傛偆側応崌傕丄幚嵺偺塣摦偲乽媡乿偺塣摦偲偄偆娭學偑惉傝棫偭偰僶儔儞僗偑偲傟偰偄傞偺偱偁傞丅

傑偨丄僶儔儞僗傪庢傞庤偺摥偒偼丄庤偺塣摦偑妶敪偵側偭偰偔傞偺偵偮傟傕偭偲廮擃側僶儔儞僗偺挷愡偑昁梫偵側偭偰偔傞丅偦偟偰偙偙偱傕幚嵺偺堦曽偺庤偺塣摦偵懳偟偰傕偆堦曽偺僶儔儞僗傪挷愡偡傞庤偺摦偒偼乽媡乿偺塣摦偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅

師偵庤偺塣摦偵偮偄偰尒偰傒傞偲丄庤偺塣摦偑弖敪揑側傕偺偐傜偟偩偄偵帩懕揑側挷愡傪敽偭偨捈慄揑側塣摦傊偲崅師壔偟偰偄偔徻嵶偵偮偄偰偼丄峞傪夵傔偰惍棟偡傞偙偲偵偡傞偑丄嬄岦偗傗墶岦偒偺巔惃偲斾傋偰嵖埵偱偺庤偺塣摦偺傕偭偲傕廳梫側揰偼丄懱偺慜偺悈暯柺偺忋偱塣摦偑揥奐偝傟傞偙偲偱偁傞丅偙偺悈暯柺偑側偗傟偽庤偺塣摦偵傛偭偰張棟偝傟傞條乆側彅娭學傪婎慴偯偗傞嬻娫偑峔惉偝傟側偄偟丄傑偨丄偙偆偟偨悈暯柺偺忋偱庤偺塣摦傪捠偟偰嬻娫傪峔惉偡傞偙偲偑丄廮擃侾惗偺偁傞埨掕偟偨嵖埵傪惉棫偝偣傞偲傕尵偊傞偺偱偁傞丅

俆丏栚

偙偙偱偼丄巔惃偲偼暿偵栚偺栤戣偵偮偄偰惍棟偟偨屻偵巔惃偲偺娭學偵偮偄偰弎傋傞偙偲偵偡傞丅

乮侾乯弶婜偺帇妎

拞搰乮1977乯偵傛傟偽丄尒傞偵偮偄偰偼師偺傛偆側嶰偮偺抜奒偵暘偗傞偙偲偑偱偒傞丅

傑偢丄乽嬌傔偰弶婜偺抜奒偱偼丄柧埫丄岝戲丄婸偒側偳傕偺偺昞柺傗墛偺傛偆側巋寖偑尒偊傗偡偄乿乮拞搰1977乯丅傑偨丄偙傟偵搾婥偺傛偆側傕偺傪壛偊傞偙偲偑偱偒傞乮拞搰丄1990乯丅

摨偠帠暔偱傕丄惷巭偟偰偄傞傕偺偼尒偮偗偵偔偔丄尒偮傔偵偔偄丒廬偭偰丄摨偠恖傗帠暔偱傕丄偦傟偵摦偒傗尒偊塀傟偺條憡傪梌偊傞偙偲偵傛偭偰堦抜偲尒偊傗偡偔側傞乿乮拞搰1977乯丅側偍丄偙偙偱尵偆摦偒偲偼丄慺憗偔偟偐傕挿偄捛帇傪昁梫偲偡傞傛偆側堏摦偺偙偲偱偼側偔丄偦偺傕偺偑晜偒弌偟偰偔傞傛偆側怳摦偺傛偆側摦偒偺偙偲偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄嵟嬤偺怴惗帣偺尋媶偵尒傜傟傞傛偆偵丄恖偺婄偑偁傞尒傗偡偝傪帩偭偰偄傞偙偲傪帵偡傛偆側帠椺偵傕幚慔揑偵弌夛偭偨偙偲傕偁傞偑丄偦偺棟桼偵偮偄偰偼柧傜偐偱偼側偄丅

師偵丄戞俀偺抜奒偲偟偰丄乽扵偟丄尒偮偗丄尒斾傋傞栚偺巊偄曽偲丄偦傟偵婎偯偄偨妋偐傔傞偨傔偺庤偺摦偐偟曽偑惉棫偡傞傑偱偺夁掱偱偁傝丄怓傗宍偺曎暿偼傕偲傛傝丄帠暔偺椫妔慄偑晜偒弌偟丄奜奅傪偐偨偪偲偟偰偲傜偊傞偙偲偑壜擻偲側傝丄巋寖偺戝偒偝傗帺暘偐傜偺嫍棧偑妋掕偟丄奺巋寖娫偺埵抲娭學偑柧傜偐偲側偭偰丄堦偮偺傑偲傑傝傪傕偭偨帇妎揑悽奅偑峔惉偝傟丄帠暔傪摴嬶偲偟偰巊梡偡傞偙偲偑壜擻偲側傞傑偱偺抜奒乿偑偁偘傜傟傞丅

偝傜偵戞俁偺抜奒偲偟偰丄宍偺暘夝亅慻傒棫偰媦傃峔惉傪捠偟偰丄帇妎揑悽奅偵婎弨偑妋棫偟丄曽岦偯偗丄埵抲偯偗丄弴彉偯偗傜傟偨巋寖傪憖嶌揑偵庢傝埖偆偙偲偵傛偭偰丄婰崋憖嶌傪壜擻偵偡傞傑偱偺抜奒乿乮拞搰1977乯偱偁傞丅

杮峞偱偼丄傑偩庤偵戙昞偝傟傞憖嶌揑側塣摦偵偮偄偰偼栤戣偲偟偰偄側偄偺偱丄偙偙偱峫嶡偺懳徾偵側傞偺偼丄偙偺戞侾偺抜奒偲戞俀偺抜奒偺巒傔偱偁傞丅

偙偆偟偨帇妎偺俁偮偺抜奒偼丄扨偵帇妎偺栤戣傪偺傒庢傝忋偘偨傕偺偱偼側偔丄懠偺晹埵偺塣摦偲偺娭學偺拞偱崅師壔偟偰偄偔夁掱傪弎傋偨傕偺偱偁傞丅偦偺偙偲偐傜丄戞侾抜奒偼丄帇妎偵傛傞庴梕偑懠偺晹埵偺塣摦偵偼偮側偑傜偢丄弮悎偵帇妎揑側幚姶偲偄偊傞傕偺傪庴梕偟偰偄傞傕偺偲偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞丅

忈奞偺偒傢傔偰廳偄恖偺応崌丄栚偼尒偊偰偄傞偙偲偼傢偐傞偺偩偑丄偼偭偒傝尒偰偄傞偺偐偄側偄偺偐傢偐傜側偄偲偄偆偙偲偑傛偔尵傢傟傞丅偙偺傛偆側応崌丄懳徾偑偁傞傢偐傝傗偡偄帇妎揑幚姶傪帩偭偰偄側偗傟偽丄偨偲偊栚偵塮偭偰偄偰傕偦傟傪拲帇偡傞偲偄偆偙偲偼婲偙傜側偄偺偱偁傞丅忋偺戞侾抜奒偱帵偝傟偨懳徾偺摿挜偼偙偆偟偨傢偐傝傗偡偄帇妎揑幚姶傪旛偊偨傕偺偲尵偆偙偲偑偱偒傞丅

側偍抜奒偑恑傫偱傕偙偆偟偨弮悎側帇妎揑幚姶偺庴梕偼尒傜傟丄椺偊偽丄幦柾條傗栐栚側偳偺楢懕偟偨柾條側偳偐傜丄僇儗儞僟乕傗帪寁偺悢帤偺攝楍側偳傑偱丄條乆側傕偺偑偦偺懳徾偲側傞偙偲偑偁傞丅

偙偆偟偨帇妎揑幚姶偼丄彮側偔偲傕懠偺恎懱晹埵偵傛傞暔棟揑側愙怗傪宱側偄尷傝丄偁傞幚懱惈傪帩偭偨懳徾偺懏惈偲偟偰偼偲傜偊傜傟側偄偲峫偊傜傟傞偺偩偑丄偦偆偟偨幚懱惈偑峔惉偝傟傞埲慜偐傜丄偁傞偄偼偦傟偲暯峴偟偰丄帇妎揑幚姶偼丄懠偺姶妎揑幚姶偲寢傃偮偄偨傝丄忣摦偲寢傃偮偄偨傝偡傞偲峫偊傜傟傞丅偡側傢偪丄壒傪棫偰偰懳徾偑嬤偯偄偰偔傞傛偆側帪丄偦偺壒偺挳妎揑幚姶偲帇妎揑幚姶偲偑娭學偯偗傜傟偨傝丄曣恊偺婄偺帇妎揑幚姶偑婌傃偲娭學偯偗傜傟偨傝偡傞偺偱偁傞丅

偙偺偙偲偐傜丄摥偒偐偗偲偟偰偼丄帇妎揑幚姶傪懠偺姶妎揑幚姶傗忣摦偲娭學偯偗傗偡偄傛偆偵攝椂偟偰偄偔昁梫偑偁傞丅

師偵偙偆偟偨帇妎偵傛傞庴梕偑塣摦偲娭學偯偗傜傟偰偄偔偲偙傠偵偮偄偰尒偰傒偨偄丅偙傟偼丄忋弎偟偨戞俀偺抜奒偺巒傑傞偲偙傠偵偁偨傞丅側偍丄偙偙偱偼塣摦偼庤偺塣摦偲偟偰榖傪恑傔傞偙偲偲偡傞丅偟偨偑偭偰偄傢備傞栚偲庤偺嫤墳偲尵傢傟傞帠懺偵偁偨偭偰偄傞丅

堄恾揑側塣摦偼丄梊應奐巒劅挷愡劅廔椆劅妋擣偲偄偆夁掱傪宱傞偲峫偊傜傟丄梊應偲挷愡偲妋擣偵偦傟偧傟姶妎偑壗傜偐偺偐偨偪偱娭梌偟偰偄傞傢偗偩偑丄帇妎揑庴梕偑嵟弶偵娭梌偡傞偺偼梊應偲妋擣偵偍偄偰偱偁傝丄偦傟偼丄懳徾偺桳柍傗懳徾偺戝傑偐側曽岦傪庴梕偟丄梊應傪傕偨傜偟偰塣摦偺偒偭偐偗偲側傝丄偦偺塣摦偺寢壥傪妋偐傔傞偺偱偁傞丅

帇妎偼巒傔偐傜挷愡偵偼嶲壛偡傞傢偗偱偼側偄偺偱丄偄偭偨傫帇妎偵傛偭偰懳徾偺懚嵼偵偮偄偰梊應傪偡傞偲屻偼栚偑偦傟偰偟傑偆偲偄偆傛偆側偙偲偑婲偙傞丅偙偺傛偆偵帇妎偑塣摦偺挷愡偵嶲壛偟偵偔偄棟桼偵偼丄懳徾偺桳柍傗戝傑偐側曽岦偺庴梕偼塣摦偺挷愡偵偼桳岠偱側偄偙偲偺懠偵丄偦偺傛偆側忬嫷偱塣摦傪帇妎偑庴梕偡傞偺偼偐偊偭偰塣摦偺朩偘偵側偭偨傝丄傑偨丄僶儔儞僗偺挷惍偐傜偄偭偰帪偵偼偦偺庤偺塣摦偵偨偄偟偰庱偼墶傪岦偄偰偄偨曽偑傛偐偭偨傝偡傞偺偱偁傞丅

偙偺傛偆側忬嫷偐傜帇妎偑偟偩偄偵挷愡偵嶲壛偡傞傛偆偵側傞偨傔偵偼丄塣摦偺椡偑敳偗傞昁梫偑偁傞丅弖敪揑側塣摦傪懅偺挿偄帩懕揑側塣摦偵曄偊偰偄偔昁梫偑偁傞偺偱偁傞丅偙偺偙偲偵傛偭偰偟偩偄偵帇妎偼庤偺塣摦偵乽捛偄偮偒丄摨挷偡傞乿乮拞搰1983乯傛偆偵側傞丅

偝傜偵丄偦偺傛偆側摨挷偺拞偐傜庤偲栚揑偲娫偺尒斾傋偑婲偙傞傛偆偵側偭偰帇妎偑塣摦偺挷愡偵嶲壛偡傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅偙偆偟偨塣摦偼奜奅傪娭學偯偗偰偄偔傕偺偱偁傞傢偗偱偁傞偑丄偙偆偟偨塣摦偺拞偐傜偟偩偄偵埵抲娭學側偳偑惗傑傟丄梊應偺撪梕傕偦偆偟偨奜奅偺彅娭學偲側偭偰偄偒丄塣摦偺乽帇妎揑愭庢傝乿乮拞搰1983乯傪偡傞傛偆偵側偭偰偄偔偺偱偁傞丅

偙偆偟偨帇妎偲庤偺塣摦偲偺娭學偼傕偭偲嵶偐側峫嶡傪梫偡傞偑丄偡偱偵杮峞偺斖埻傪墇偊偰偄傞偺偱暿偺婡夛偵忳傞偙偲偵偡傞丅

乮俀乯帇妎偲巔惃

傑偢丄嬄岦偗偲墶岦偒丄嵖埵偵偍偗傞帇妎傪斾傋傞偲丄嬄岦偗偵偍偄偰偼丄帇妎揑偵庴梕偝傟傞奜奅偼丄揤堜偲偦偺栤偺偄偔偮偐偺懳徾偱丄偦偺傑傑偱偼旕忢偵尷掕偝傟傞偲偄偆偙偲偑偁傞丅傑偨丄墱峴偒偺抦妎偺堦偮偺忦審偲偟偰偺丄懳徾傪墦嬤偵埵抲偯偗傞偨傔偺柺偑懚嵼偟偰偄側偄偲偄偆偙偲傕忋偘傜傟傞丅傑偨丄庤偺塣摦偼嫻偺慜偱婲偙傞応崌偵偼帇妎偲偼娭學偯偗傜傟偵偔偄丅偙偺傛偆側偙偲偐傜丄嬄岦偗偺巔惃偼丄帇妎偵偲偭偰偼忋懱傪婲偙偟偨巔惃偲斾傋偰條乆側晄棙側忦審傪帩偭偰偄傞偲偄偊傞偩傠偆丅

墶岦偒偵偍偄偰偼丄栚偺慜偵彴柺偑峀偑偭偰偄傞偲偙傠偵摿挜偑偁傞丅柺傪幬傔忋偺埵抲偐傜尒壓傠偡偙偲偵姷傟偰偄傞傢傟傢傟偵偲偭偰偼丄傑偭偨偔堘偭偨柺偺梕杄偑峀偑偭偰偄傞丅傑偨丄懳徾偺墦嬤偺埵抲偯偗偵偮偄偰傕丄偙偺巔惃偺撈帺偺尒偊偑偁傞偲巚傢傟傞丅偙偆偟偨堄枴偼傑偩柧傜偐偱偼側偄偑丄傢偞傢偞墶岦偒偵側偭偰暔傪尒傞偲偄偆帠椺側偳偵偙偺巔惃偺尒偊偺撈帺偺堄枴偑偁傞偲巚傢傟傞丅

傑偨丄庤偺偲偙傠偱弎傋偨傛偆偵丄墶岦偒偵偍偄偰偼丄庤偺憖嶌偑婲偙傝傗偡偔側傝丄偟偐傕丄帇妎偲偺娭學偑惗傑傟傗偡偄偲偄偆偙偲傕巜揈偱偒傞丅偨偩偟丄庤偺憖嶌偺応偑嫻偺慜偁偨傝偺応崌偵偼尒壓傠偡娭學偵側傝丄摢偺偁偨傝偱偺応崌偵偼尒忋偘傞娭學偵側傞傢偗偱偁傞偑丄嵖埵偵偍偗傞庤偲栚偺娭學偵偮側偑傝傗偡偄偺偼尒壓傠偡娭學偵側傞応崌偱偁傞偙偲傕拲堄偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅摥偒偐偗偲偟偰偼丄偱偒傞偩偗壓偺曽偐傜懳徾暔傪採帵偟偨曽偑傛偄偲巚傢傟傞丅

嵖埵傪偲傞偙偲偵傛偭偰丄帇妎偑庴梕偡傞奜奅偼條乆側懳徾偑掙柺偺忋偵墱峴偒傪帩偭偰懚嵼偡傞応偲側傞丅偦偆偟偨嬻娫娭學傪傕偲偵奜奅偑庴梕偝傟傞傛偆偵側傞偵偼丄條乆側塣摦偺崅師壔偵懸偨側偗傟偽側傜側偄偑丄偦偺崅師壔偺忦審偺堦偮偲偟偰帇妎偑廳梫偱偁傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅

傑偨丄嵖埵偵偍偄偰偼丄偳偺傛偆側嵖埵傪嶌偭偰偄傞偐偲偄偆偙偲偲帇妎偑娭學偡傞丅帇妎偵傛傞庴梕傕懠偺姶妎偵偍偄偰尒偨傛偆偵丄偁傞埨掕偟偨巔惃偑昁梫偲偝傟傞偑丄帇妎偺応崌丄巔惃偺晄埨掕偼捈愙帇栰偺摦梙偵偮側偑傞偺偱丄傛傝偄偭偦偆埨掕偟偨巔惃偑昁梫偲側傞丅偟偨偑偭偰岥偵傛傞愊嬌揑側塣摦偑婲偙偭偰偄傞応崌側偳偼丄帇妎偵傛傞庴梕偼偁傑傝婲偙偭偰偄側偄偲尵偊傞丅傑偨丄懳徾傪捛帇偟偨傝尒夞偟偨傝偡傞応崌偵偼丄娽媴塣摦偩偗偱側偔庱偺塣摦偵傕懡偔傪晧偆偲偄偆偙偲偐傜傕丄巔惃偺埨掕偑昁梫偲側傞偺偱偁傞丅偙傟偼丄傑偨丄媡偵丄帇妎揑庴梕傪峴偆偙偲偑丄偁傞巔惃傪嶌偭偨傝曐帩偟偨傝偡傞偙偲偵堄枴傪梌偊丄傛傝偄偭偦偆埨掕傪嶌傝弌偟偨傝偡傞偺偱偁傞丅庱傪恀傫拞偱巭傔傞偙偲偺堄枴偼丄偙偆偟偨帇妎偵傛傞庴梕偵傛偭偰傕梌偊傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅

偝傜偵丄乮侾乯偱弎傋偨傛偆側庤偺塣摦偲帇妎偲偺娭學傪揥奐偝偣偰偄偔偨傔偵偼丄嵖埵偑昁梫偱偁傝丄偟偐傕丄偦偺庤偺憖嶌偲帇妎傪嫤墳偝偣偰偄偔応偲偟偰偺庤傕偲偺嬻栤偲偟偰丄婘偺傛偆側悈暯柺偑昁梫偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅

偍傢傝偵

忈奞偺廳偄恖偨偪偲偺偐偐傢傝崌偄偺拞偐傜妛傫偱偒偨條乆側偱偒偛偲偵偮偄偰丄崱夞偼丄慜夞偺巔惃偵堷偒懕偄偰條乆側懱偺晹暘偺姶妎偲塣摦偺摥偒偵偮偄偰惍棟偟偨丅傑偩廫暘偵夝柧偝傟偊偰偄側偄帠暱傪丄壗搙傕棫偪巭傑傝側偑傜彂偒捲偭偨偨傔丄屄乆偺峫嶡偑抐曅揑偵側偭偰偟傑偄丄慡懱偺摑堦傪恾傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅帺傜偺峫偊傪惍棟偡傞偺偵惛堦攖偱丄偄偐偵傕峳嶍傝偺榑峞偲側傜偞傞傪偊側偐偭偨偙偲偼巆擮偱側傜側偄偑丄懠擔傪婜偟偨偄丅傑偨丄姶妎偲塣摦偺栤戣偲晄壜暘偱偁傞嬻娫偺栤戣偵偮偄偰傑偲傔傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅偙傟傕傑偨崱屻偺壽戣偱偁傞丅

拹乮侾乯暯戲乮1984乯偵傛傟偽丄僺僪僗僐乕僾乮pedoscope乯偲偼乽愙抧懌掙搳塮婍乿偺偙偲偱丄摟柧側僈儔僗偺斅偺忋偵恖娫傪棫偨偣偰偦偺懌掙偺愙抧偺忬懺傪壓偐傜娤嶡偡傞憰抲偱偁傞丅偙偙偱偼丄偦傟傪怴惗帣偺嬄夌埵傗暊夌埵偵墳梡偟偨傕偺偱丄乽戝宆廳怱寁晅僺僪僗僐乕僾乮俙俶俬俵俙1820乯乿傪巊梡偟偨偲偝傟偰偄傞丅

拹乮俀乯偙偙偱庴摦揑怗妎偲偄偆梡岅傪梡偄偨偺偼丄堦斒揑偵怗妎傪嬫暿偡傞嵺偵梡偄傞梡岅偵廬偭偨傕偺偱丄偦偺怗妎婍姱偑塣摦偟偰偄傞偐偳偆偐偺傒傪栤戣偵偟偨偵夁偓側偄丅庴摦揑怗妎偱偁偭偰傕偦偙偵偼庡懱偺愊嬌揑側峔偊偑懚嵼偟偰偄傞偙偲偑懡偔丄偦偺堄枴偱偼寛偟偰乽庴摦揑乿偲偼尵偊側偄丅偙傟偼埲壓偺婰弎偱傕摨條偱偁傞丅

堷梡暥專

幠揷曐擵丂1989丂乽懱傪婲偙偟偨悽奅劅偦偺侾丒巔惃偺彅憡劅乿

殸泏堾戝泏嫵堢妛尋媶幒婭梫戞俀係崋

恑丂堦戦丂1989丂乽恖娫峴摦偺惉傝棫偪偐傜傒偨擣抦夁掱偵偍偗傞怗妎偺栶妱乿

孎杮戝妛嫵堢幚慔尋媶戞俇崋

恑丂堦戦丂1990丂乽墶岦偒偺巔惃偲憖嶌妶摦乿

廳暋忈奞嫵堢尋媶夛戞侾俉夞慡崙戝夛敪昞榑廤

僥儗儞僶僢僴丄俫丂1980丂亀枴偲暤埻婥亁乮媨杮拤梇丒忋揷愰巕栿乯丂傒偡偢彂朳

拞搰徍旤丂1977丂亀恖娫峴摦偺惉傝偨偪劅廳暋忈奞嫵堢偺婎杮揑棫応偐傜劅亁

嵿抍朄恖廳暋忈奞嫵堢尋媶強尋媶婭梫戞堦姫戞擇崋

拞搰徍旤丂1983丂乽懌偐傜庤傊丄庤偐傜栚傊劅廳暋忈奞嫵堢偐傜傒偨擣抦偺杮幙乿

僒僀僐儘僕乕丂1983.3丂僒僀僄儞僗幮

拞搰徍旤丂1984丂乽惛恄偵偮偄偰偺妛傃曽乿

嵿抍朄恖廳暋忈奞嫵堢尋媶強尋媶曬崘彂戞俇崋

拞搰徍旤丂1990丂亀徍榓俆俋擭搙偆傔偩偁偗傏偺妛墍廤拞島媊傛傝丒拞搰徍旤島媊廤亁

嶳岥廳暋忈奞嫵堢尋媶夛

暯戲淺堦榊1984丂亀怴偟偄恖懱榑亁丂擔杮曻憲弌斉嫤夛