感覚と運動の織りなす世界の始まり

柴田保之

障害が重く重複した人たちの世界を明らかにしていく試みとして前稿(柴田、1991)で明らかにしたことは、運動の始まりとしての自分の身体への働きかけと瞬発的な運動とが、持続的な運動へと発展していくことをめぐる考察だった。そこで、本稿では、そうした持続的運動が発展し、感覚が持続的運動の調節に参加するようになっていく過程について論じていくことにしたい。それは、言わば、感覚と運動によって織りなされる世界と呼んでよいだろう。

1.感覚と運動の関係について

具体的な考察に入って行く前に、まず、感覚と運動の関係についての大まかな整理を行うところから始めたい。

(1)瞬発的な運動における感覚と運動

まず、持続的な調節を伴わない瞬発的運動における感覚と運動の関係について整理することにする。なお、ここでいう瞬発的な運動とは、具体的には、手や足でたたいたりひっかいたりするというような運動である。

①運動と運動に伴って生ずる感覚とが一体化している

瞬発的運動においては、まず、運動のきっかけとなる感覚の受容を伴うことなく運動が自発される場合をあげることができる。ただし、きっかけとなる感覚の受容がないといっても、まったく予測なしに起こるというわけではない。少なくとも、過去の体験から運動を起こすことによって何らかの実感が得られるという予測は前提となっている。

この場合、運動していること自体によって生ずる触覚や自己受容性感覚などは、運動と一体となったかたちで生じているわけであるが、運動している部位とは別の部位の感覚との関係はばらばらなままであるといえる。

②運動とは別の感覚と運動とが一体化している

このような瞬発的運動は、反復的に繰り返されることが多いが、この繰り返しの中で、その運動によって生まれる音や視覚的な変化などが、運動と一体化したかたちで受容されるというようになる。これが感覚と運動の関係の第二の場合である。この時、感覚の種類と運動の部位によって結びつきやすさが異なってくるが、一般的には、音の方が視覚的な変化よりも一体化が生まれやすいように思われる。それは、それぞれの部位の持つ様々な条件が関係していると思われるが、運動を起こす姿勢と受容する姿勢とが何らかのかたちでまとまりを持つことが必要条件であると思われる。反復的に繰り返される運動に伴って生ずる音の場合は、運動を起こしている姿勢でも受容がしやすいと考えられるのである。

③感覚が運動にきっかけを与える

こうした反復的な運動と感覚の一体化の状態から、音や視覚刺激が運動の予測を生じさせることによってきっかけをもたらすというかたちの関係が生まれてくる。これが感覚と運動の関係の第三の場合である。この予測は、運動のきっかけにはつながってもほとんど運動の調整には関与してこない竈ただし、音や視覚刺激がそちらの方向に姿勢を向けるということを媒介にして運動の方向を調整することにつながる可能性はあるかもしれない。

④感覚が運動の結果を確認する

運動の結果として生ずる感覚は瞬発的な運動が反復的に繰り返されている時は、一体化したままであるが、瞬発的な運動であっても物へ到達するような運動や持った物を口などへ運ぶ運動のような場合、その運動の終わりがはっきりするため、その運動の結果として生じた感覚は、運動の確認という意味を持って分化してくる。これが感覚と運動の関係の第四の場合である。確認する感覚は、運動している器官の触覚やそこに生ずる抵抗感としての運動感覚のようなものの場合もあるが、別の部位の触覚や聴覚、視覚などの場合もある。

(2)持続的な運動における感覚と運動

次に、持続的な調節を伴った運動における感覚と運動の関係について整理したい。

①感覚が運動にきっかけを与える

持続的な運動の場合、外界の状況に応じて起こされる運動なので、運動の開始に先立って、運動のきっかけをもたらす感覚的な受容をもとにした予測が必要になる。それは、その運動する部位の触覚でもよいし、それとは別の部位の触覚や聴覚、視覚でよいが、その予測の内容としては、初めは、何らかの対象の存在の有無あるいは運動の結果であり、直接運動の調節にかかわるものではない。その意味では、感覚は運動にきっかけを与えるが調節ということに関しては、両者がバラバラの状態といってもよい。ただし、その運動とともに生ずる運動感覚については、外界の持つ抵抗感を受容することによって運動を調節するということが起こっている。

また、運動の結果の確認もいずれかの感覚によって起こっていることも付け加えておきたい。

②感覚が運動を追い、同調する

この運動の調節に別の部位の感覚がどのように参加してくるかによって、感覚と運動の関係は変わってくるのであるが、視覚について言えば、運動が感覚を追うということや同調するということが起こってくる。これは、中島(1984)によれば、以下のような視線の動きの発展の中から生まれてくる。すなわち、「ある方向性をもった視線の動きは、外界の人や事物の動きを追うことから始まる。そして、視線の動きが、次第に体の動き、顔の動きと同調していく。(……)視線の動きがより調節され、外界の事物をよく見つめたり、見比べたり、いったん視線が外れても、またもどってもとの事物や場所を見ることができるようになってくると、手元の動き、特に自分の手の動きを見ることが可能となる。そして、視線の動きが手の動きを追いかけ、同調する。

ところで、このように視覚が手の運動を追い同調するようになる過程の背後には、次のような姿勢の問題があると考えられる。すなわち、手の運動を起こす姿勢と見る姿勢とは初めは必ずしも一致しておらずむしろ両者は拮抗するが、しだいに運動の力が抜けてくることによって両者の姿勢が柔軟になり、二つの姿勢がまとまりを示してくるというものである。

なおこうした感覚が運動を遣い同調するという事態は視覚に関して見られることであり、運動を調整する感覚として重要な今一つの感覚である触覚については、そのままあてはめることはできない。また、聴覚ではその遂行中の運動によって生まれる音を聞きながら運動を遂行していくということが起こるが、これは、力を抜いたりするような調整にはつながるが、それ以上の調整はむずかしいと言える。

③感覚が運動を先取りする

いわゆる目と手の協応と呼ばれるような事態に対応するのが、次に述べる感覚による運動の先取りである。運動に先立ってあらかじめ運動の方向や位置を予測して先取りすることによって、運動を方向づけ位置づけていくのである。したがって、こうした受容は、能動的探索的な性格を持つもので、視覚や触覚によって行われるものである。

しかし、運動の始まる前にその調節に必要な情報がすべて受容されてしまっているわけではなく、運動の遂行の中でより細かな調節が行われていくと言える。このため、ある場合には、視覚によって運動の先取りが起こっても、運動を始めると視線はそれてしまい、運動を遂行する際のより細かな調節は、触覚や触運動感覚によって行われるということもある。視覚による調節がより細かな部分に及び、視線を最後まで向け続ける必然が生じるのは、それに応じた運動の高次化が進んでからであると考えられる。

2.持統的運動の発展とその感覚との関係の様相

以上、感覚と運動の関係について、とりあえず、瞬発的運動と持続的運動とに分けてその関係を整理したが、問題は、その運動の内実にある。運動の中で、前稿で論述したものは、瞬発的運動と、感覚が運動を追う以前の持続的運動であった。したがって、こうした感覚と運動の関係の具体的な発展の問題について見ていくためには、持続的な運動の具体的な発展をとらえていくことが必要となる。

前稿で整理した結果、持続的な運動として次の三つを区別することができた。すなわち、対象の取得(棒や溝から抜き取るなど)、対象の操作(溝の中を滑らせるなど)、対象への到達(手を伸ばす、溝や縁をたどるなど)である。

対象の取得と対象の操作はその運動の目的は異なるが、その過程には共通点が多いので、まず、対象の取得と対象の操作についてその運動の発展を整理し、次に、その運動と感覚の関係について整理する。ただし、本稿では、運動を感覚が追い、同調するまでのところを中心に述べる。なぜなら、感覚による運動の先取りが必然的に要請される運動は、取得や操作とは質の異なる新しい要素を含んだ運動だからである(これについては次号で考察することとする)。そして、その次に、対象へ到達する運動の発展について整理していくことにするが、対象への到達は、その運動のきっかけとして初めから感覚の役割が存在している。したがって、対象への到達の発展は、感覚との関係の発展と合わせて論ずることにする。

(1)対象の取得と操作の発展

①片手の運動における取得と操作の発展

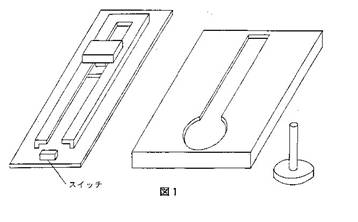

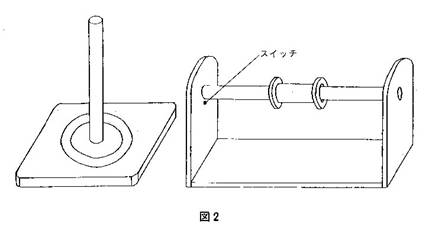

対象の取得や操作の代表的なものは、まず片手を中心とした運動について見ると、まず、図1に示したような平面に沿った直線運動に関する教材(音のスライディングブロック、抜き取り式スライディングブロック)と、図2に示したような平面から離れた直線運動に関する教材(輪抜き、筒のスライドスイッチ)とを上げることができる。

これらの運動は、操作の場としての手もとの水平面を構成するということに関して異なった意味を持ってくるが、この段階では、共通点の方が多いので、合わせて考察することにする。

なお、持続的調節を伴った運動が必ず直線運動であるということはもちろんない。だが、そのような曲線運動の性格は、直線運動の性格に準じて考えることができることと、感覚による運動の先取りが起こってくる段階では、直線運動がより重要な意味を持ってくることになるので、ここではあえて曲線運動について述べることはしない。ただし、曲線運動の中で、ある中心が意味を持つ円運動については、両手の運動のところで問題にすることにする。

i)手もとへ向かう運動

こうした持続的な調節を伴った運動は、瞬発的運動から分化してきた段階では、次のよう、な性格を持っている。すなわち、その運動の方向に関して、取っ手や抜き取る物をつかんだ手を、遠くから自分の手もとの方へ近づけてくるという方向(求心的方向)にしか起こらないということである。

具体的には、例えばスライディングブロックの場合、肩や肘、手首の調節のしやすさというような問題もあるため、真正面から手もと、あるいは、右手ならばやや左前方から手もと(左手はその逆)に近づけてくるような方向に提示する場合がもっともやさしくなるが、そうした調節がうまくいけば、手もとを中心とした放射線状に提示することが可能となり、向こう側から手もとへすべらせるような運動が起こる。

また、輪抜きや筒のスライド式スイッチの場合、上方向や、右手の場合は左前方から右手,前方向、左手の場合は右前方から左手前方向に提示すると、手もとにひっぱる方向に適当な力を入れることによって輪っかや筒が棒に沿って滑るという運動が起こる。教材の構造上、上方向の場合はスライディングブロックのように運動の起点と手もとが直線で結ばれるような提示はできないので、運動の軌跡としては上述した放射線状とは異なるが、手もとへ近づけるということにおいては共通である。

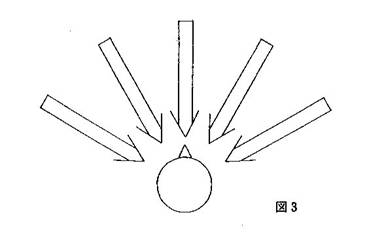

こうした運動は手もとが絶対的な基準になっているという意味で、手もとに絶対化あるいはピアジェにならえば中心化しているということができるだろう。そして、こうした運動の空間的性格は、図3のように表現することができる。これは、前者の運動、すなわち水平面上での運動を図式化したものであるが、繁雑になるのを避けるため、後者の平面から離れた運動もこの図に含めることにする。

どうしてこのような性格が生まれるのかというと、以下のようなことが考えられる。

すなわち、まず、運動の起点で方向の決定をする時、あらかじめ終点の位置を空間上に視覚や触覚でとらえてから起点との間をそれらの感覚が結ぶというような運動に先立つ受容は起こっていないので、方向の手がかりは取っ手を持った手の抵抗感によらなければならない。抵抗感というものはまず力を入れることによって初めて生ずるものだが、その最初の力を入れる方向の手がかりは、外界には求められないことになる。したがって、手がかりは自分自身の身体に求められなければならない。

この時、重要な役割を果たすのが姿勢である。手を伸ばしている状態では上体は前傾しているわけだが、力の入れ方としてはこの上体を起こすことにつながるような力を入れるということが起こるのである回そういう方向性を持った力を加えると、力の強さが適切であれば溝や棒に沿いながら手もとへ向かう運動が始まり、そしてさらに終点までこの受容された方向に運動が持続されていく。このようなわけで、こうした運動は求心的という性格を持つと考えられるのである。

ただし、こうした方向の調節は、初めはある一定の力を対象に対して加え続ける結果、溝や棒に沿った直線運動が生まれているのであり、溝や棒の方向に合わせているというよりは結果的に沿っていくというものであるが、しだいに、単に力を入れるのではなく、抵抗が最小になるような方向へ運動を起こし、溝や棒の方向に合わせるようになってくる。すなわち、手前に運動を起こしてみて何らかの抵抗に出会うと、そこで力を緩めて抵抗が抜ける方向を探り、その方向へ運動を起こし続けていくわけである。したがってその運動は力の抜けたものとなってくる。

こうした変化は、教材が放射線上の提示方向の場合はやはり求心性の運動だが、輪抜きのような場合は、性格の変化が生じてくる。すなわち、上方向に輪っかを抜くような場合、手前に引っぱってみて抵抗に出会うと、そのまま手前に引きながら抜くのではなく、抵抗の抜ける方向を探して上に運動を起こしていくわけだが、その時、運動はむしろ手もとから遠ざかる方向になっているのである。そして、同様に、右手による右方向の輪抜きや左手による左方向の輪抜きの場合も、輪っかをつかんだところがもっとも手もとに近いところなので(棒の根もとが正面にくるような提示の仕方をしたとして)、手もとから遠ざかる方向になっているのである。そこで、次に手もとから遠ざかる運動について考えることにしたい。

ⅱ)手もとから遠ざかる運動

手もとから遠ざかる遠心的な方向の運動は、輪抜きのような教材においては、上に述べたように、抵抗のない方向を探りながら棒に沿った運動を起こす中から生まれてきた。この時の運動を支える姿勢の調節は、上方向の場合には、輪ろかをつかむことによって傾いた上体を背すじを伸び上がらせるような方向の調節になっている。また、左右の方向の場合は、輪っかをつかむことによって前傾した上体をさらに左右のいずれかに傾けるのだが、必ずしも抜いていくのと同じ方向に体を傾けなくてもよく、右手で右に抜く時、体はその手のバランスを取るために左に傾けることもある。

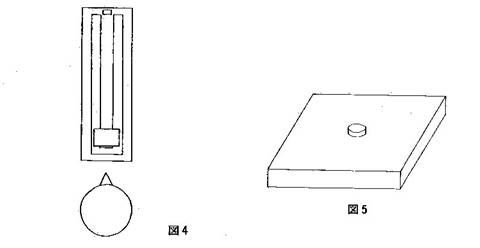

こうした手もとから遠ざかる遠心的な方向の運動は、スライディングブロックのような場合は、放射線上を手もとから遠ざかる方向に押しやる運動を意味する。図4のように提示した際、手もとの方向に力を加えると行き止まりに出会うため、抵抗感の抜ける方向を探る中で、手もとから向こう側へ押す方向に抵抗がないことを見いだして、向こう側へ押すという運動が起こるわけである。姿勢の調節で言えば、上体を倒していくことによって運動の調節をするということになる。ただし、上体を倒すということについては、こうした平面上の運動の場合、輪抜きなどのような教材の場合に比べるとはるかに前に上体を倒す必要があるので、より柔軟なバランスの調整を必要とするものである。

なお、運動の軌跡としては点になるが、図5のようなスイッチを押し続けるという場合も同様の方向性が内在していると言えるだろう。この場合は、つかむという運動を前提としていないため、手もとへ向かう運動は起こらず、たたくという運動と一体化している上体の前への揺れをそのまま持続的な傾きへと発展させていくことによって手もとから向こう側への運動が生まれているということになる。

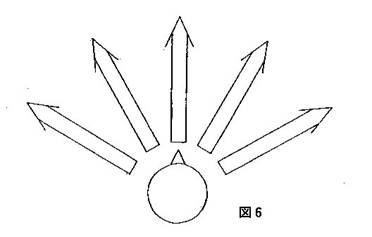

なお、こうした運動の空間的な性格を水平面上で表すと図6のようになる。

ⅲ)手もとに近づく運動と遠ざかる運動からなる往復運動

手もとに近づく運動と、手もとから遠ざかる運動とからなる往復運動が成立する仕方には、少なくとも二つの成立の道筋が考えられる。それは、終点が手もとから遠くの方にある場合、いったん手もとに運動を起こしてしたところ行き止まりにぶつかりそこで反対方向に進むというかたちで往復運動が成立する場合と、終点が手もとの方にある場合、手もとに運動を起こして終了したところで、もう一度運動を起こすために起点へ戻るというかたちで往復運動が成立する場合である。

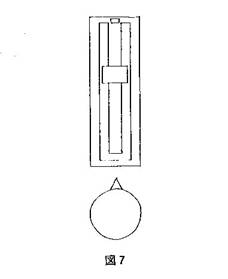

そこで、まず、前者の往復運動の成立について見ることにしたい。手もとから遠ざかる運動で、輪抜きやスライディングブロックにおいては、抵抗感の抜ける方向を探す時、いったん手もとへ向かう方向に力を加えて抵抗に出会ったために手もとから遠ざかる方向に力を加えて運動方向を決めていた。これを例えばスライディングブロックで図7のような位置に取っ手を提示すると、実際に手もとの方へ運動が起こってそこで行き止まりに出会うことになる。これはそのままでは運動を起こしてうまくいかなかったということを意味している。したがって、一ここで運動が終わってしまうことになる。だが、そこで手もとへ向かうという原則から手もとから遠ざかるという原則への変更を行った上で運動を継続していくということを可能にするような強い予測が何らかのかたちで与えられるならば、そこで再び運動方向の探索が起こり、手もとから遠ざかる方向の運動が生まれることになる。そして結果的に往復運動が組み立てられたことになるのである。こうしたことが繰り返されるうちに行き止まりの持つ意味も、運動の一時的な失敗を意味するのではなく、運動の方向を切り換えるきっかけとしての意味を持ってくるのである。

また、すでに明らかなことではあるが、この往復運動の調節には、姿勢については、運動を始めるためにいったん前方に傾けた上体を起こし、さらにもう一度上体を前方に傾けていくという上体の前後のバランスが深く関与しているということもつけ加えておく。

次に後者の往復運動の成立について見てみたい。これは、反復的にくり返される円環的な'瞬発的運動から発展してきたものと考えることができる。こうした円環的な瞬発的運動では、一つの運動の中にその起点から起点へ戻ってくるということが含まれているわけだが(ただし、運動の主体にとっては、明確な起点として分化しているわけではない)、こうした運動に対して持続的な調節が少しずつくわえられてくると、教材によっては、反復的にくり返されるという円環的な性質を残したまま、運動の軌跡としては直線の往復運動になるようなことが起こりうるのである。ただし、まだこの時点では運動は一つの運動であり、起点や終点といった明確な両端も分化しできていない。また、手もとへ向かう求心的な運動の方が姿勢バランス上、起こりやすいので、手もとへ向かう運動が初めに起こってそれに手もとから遠ざかる運動が起こる。

だが、こうした運動の調節が進むにつれて、運動の両端が明確になり、二つの運動として分化してくることにより、明確な直線の往復運動として成立してくると考えられるのである。そして、終点が向こう側にあるような教材の提示であっても往復運動が可能になると考えることができる。そして、操作の教材としては、両端にスイッチをつけることにより、二つの結果を得る教材へと発展させることができる。

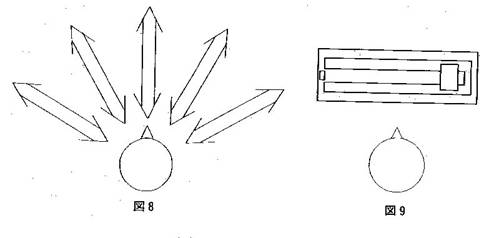

以上、述べてきた往復運動の空間的な性格は、図8のように表すことができる。

ⅳ)右手による右から左への運動あるいは左手による左から右への運動

次に、手もとへ絶対化している状態がしだいに相対化していく過程について述べたい。上述したような手もとへ向かう求心的な持続的運動は、手もとに収束する放射線状の方向性を持つわけだが、例えばスライディングブロックを図9のような左右の方向に提示した場合、終点まで運動を起こすことが困難であるということを意味する。

ところで、この左右の運動には、右手による右から左への運動、左手による左から右への運動、右手による左から右への運動、左手による右から左への運動の4種類がありうるが、まずは、出発点と手の位置関係がより自然な前二者について考えたい。なお、便宜上、右手による右から左への運動として考えていくが、左手による左から右への連動においても事情は変わらない。ただし、主体自身にとっては、左右の手の役割は必ずしも対称的ではなく、一方が生まれても他方はなかなか生まれてこないことも多いということを断っておかなければならない。

そこで、まず、右手による右から左への運動について考えていくことにしたい。右から左へ向かう方向に教材を提示しても、手もととの距離が最小になる中間点までは手もとへ求心的に近づけてくることで結果的に右から左への運動を起こすことができる。だが、そこから先は反対に遠ざかっていかなければ終点に達することができないのである。見た目には一つの運動に見える左右の運動が二つの異なる方向性の運動を組み合わせたものになっているわけである。

したがって、まず、二つ以上の運動をつなぐということが必要となる。そのためには、求心的に起こしてきた運動を中継点で遠心的な運動に切り換えるための何らかの手がかりが必要となる。ここで、視覚や触覚による終点の方向ないし位置の先取りがあればよいわけだが、ここでは、またそうした先取りが存在しない段階を考えているので、別の手がかりを考えなければならない。この時も抵抗感が重要な手がかりであるが、抵抗感の中に方向を読み取るためには姿勢がここでも重要な役割を果たすことになる。

すなわち、右手を起点に置いた時、上体は右に傾き重心は右に移る。そして、上体を起こして重心を真ん中に戻しながら、右手を手もとに近づけるように力を入れると、溝に沿って左方向への運動が開始され、上体が起きて手がもっとも手もとに近づいたところでいったん運動が止まる。そこで運動がさらに左の終点に向かって起こるには、そこからさらに左に上体を傾けて重心を左に移していくことによって運動をつないでいくことが必要となるわけだが、そのように左に上体を傾けて重心を移すための新たな手がかりとして、左手の服や手首などが平面の上にあって、傾いてきた上体を支えることが必要となってくるのである。具体的には、終点に左手がつかまるための取っ手をつけておいたりすることによって、右から真ん中に移ってきた重心を左に移すことが可能になる。

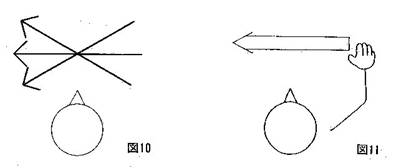

そして、この右から真ん中、真ん中から左へという重心の移動は、運動がなめらかになるにつれて、右から真ん中を経て左に移るという一続きのものとなり、二つの運動がつながっていた運動も一つの運動となる。そして、その方向も、有の向こう側から左手前側へというような過渡的な段階を経て、いわゆる真横の運動やさらに左の手前から右の向こう側への運動なども可能となってくる(図10参照)。また、重心の移動の手がかりとなる左手の支えがなくても腰や足だけで重心の移動が可能になるようなことも起こってきたりする。

なお、ⅲで述べた前後の往復運動は、姿勢の前後のバランスが問題だったので、前に上体を傾けるための手がかりは、足の踏みしめによって用意されていると言える。また、上半身と下半身が腰によって蝶番のようになっているという構造上の特性からも、前後のバランスは左右のバランスよりも調節が容易であると言えることをつけ加えておきたい。

以上、述べてきた運動の空間的な性格を表すと図11のようになる。

ⅴ)右手による左から右への運動あるいは左手による右から左への運動

次に、右手による左から右への運動と、左手による右から左への運動について述べることにしたい。ここでも、便宜上、右手による左から右への運動について考えていくことにしよう。

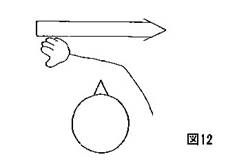

この運動を考える際にも基本的には右から左への運動と同じように、求心的な方向の運動と遠心的な運動をいかにつなぐかということが問題となる。だが、ここでもっとも異なるのは、そのつなぎ目で、真ん中から右へと重心を移動させていく際、右から左の場合には有効だった左手の手がかりがないことである。したがって、腰や足などをうまく使って真ん中から右への重心移動を生み出していかなければならないと言える。この運動の空間的な性格は、図12のように表すことができる。

こうしたことを通して手もとへの絶対化(中心化)は、より相対化(脱中心化)されることになる。そこで、さらに、この左右の持続的な運動がいかにして往復運動になっていくかということについて見ていくことにしたい。

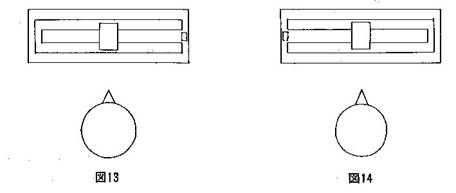

ⅵ)左右の往復運動右手による運動で考えてみると、右から左への運動と左から右への運動は、すでに見てきたように、右から左への運動の方がどちらかといえば容易である。したがって、例えばスラディングブロックで図13のように提示すると、抵抗感の抜ける方向としては右と左の二つの選択肢があるわけだが、右から左への運動の方が起こることになる。そして、そこで行きどまりにぶつかるわけだが、そこで、さらに運動を継続することを可能にするだけの予測があれば、さらに方向の探索が起こり、左に倒した姿勢を起こすという調節とともに、左から右への運動が起こり、往復運動となる。

また、同じくスライディングブロックで図14のように提示した時、同様に右から左への運動が起こるが、ここではいったん運動が終了する。しかし、ここで、ⅲの後者の場合に見られるように、もう一度運動を起こすために自分で起点へ戻るというかたちで左から右への運動が起こることになる。

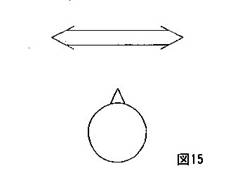

そして、操作の教材の場合は、両端にスイッチをつけることによって、二つの結果を得ることのできる教材への発展させることも可能となる何こうした往復運動の空間的な性格は図15のように表すことができる。

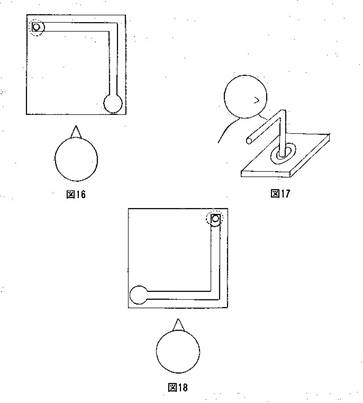

ⅶ)直線をつなぎ合わせた運動以上の記述では、基本的には一本の直線上の運動を問題にしてきたが、2本以上の直線をつなぎ合わせた教材を工夫することも可能である。そこで、問題になるのは、方向が変わる中継点で、いかにして運動をつなぐかということである。ところで、このような直線をつなぎ合わせる運動においては、中継点以前の運動と中継点以降の運動に対して、同一の原則が適用できる場合と、原則の切り換えを行わなければならない場合とを区別することができる。前者にあたるものとしては、例えば、図16のように提示した抜き取り式のL字型のスライディングブロックや図17のように提示したL字型の輪ぬきをあげることができる。L字型のスライディングブロックの場合、iで述べた手もとに向かうという原則を適用することによって解決することができ、L字型の輪ぬきの場合、ⅱで述べた手もとから遠ざかるという原則を適用することによって解決することができるのである。ただし、一方向の場合とは違って、中継点に達していったん運動が止まった時、運動を終えずに継続できるだけの予測が存在していることと、新しい方向を抵抗感の中に読み取ることが必要となるわけだが、この条件が整っていれば、原則が変更されないという範囲の中で、さらに複数の直線をつないでいくことも可能である。

後者にあたるものとしては、例えば、図18のように提示したL字型のスライディングブロックをあげることができる。なお、この場合は、手もとに向かう運動と右から左への運

動との組み合わせになる。

中継点で異なる原則をつなぐということについては、すでにⅲ,ⅵの往復運動や、ⅳ,ⅴの左右の運動が生まれてくるところで述べてきたが、このように2つの直線をつなぐことによって、新たに次のような問題が生じる。すなわち、中継点で、新しい方向へ曲がるかもとへ戻るかという2つの原則の選択を迫られることになるのである。したがって、ここで、それを選択する手がかりが必要となる。もし、感覚によって終点の方向が先取りされるならば、決定的な手かかりになるのだが、ここでは、またそうした感覚の働きは前提としてはいないので、試行錯誤によったり、そうした過去の試行錯誤の繰り返しの体験から運動の実感として与えられる手がかりによったりすることになると言えるだろう。

②両手による取得と操作の発展

i)両手の瞬発的運動すでに前稿で述べてきた、たたく、振る、ひっかくというような瞬発的運動は、両手が同時に同じ動きをする場合も多い。これは、上体が前後に揺れる動きと両手の動きが一体となった状況で起こる未分化な運動であり、両手の動きやバランスが左右対称になっている。これが、両手の運動の始まりのかたちといってよいだろう。

それが、少しずつ外界の状況に応じて運動を起こすようになってくるにしたがって、両手の運動や上体のバランスが左右対称のままで運動を起こしていくことがむずかしい場面が出てきたりすると、しだいに、運動を遂行する方の手と、その運動を支えるためのバランスを調節する方の手とに役割が分化し始め、外界への働きかけとしては片手の運動というかたちになってくるのである。

しかし、両手による外界への働きかけという性格を持った運動も見られる。例えば、たたくと昔の出るガラガラのようなおもちゃを、一方の手で持ち、もう一方の手でたたくというような運動である。この運動の場合は、おもちゃをつかんだ方の手を体に引きつけて上体と一体化させ、さらにその一体化した手と上体との動きに合うようにしてもう一方の手を動かすというようなかたちでバランスをとっているのである。

ⅱ)両手の持続的な運動

運動が抵抗感に対する調節などを要求されるようになると、姿勢のバランスの調節の仕方もそれに応じて複雑にならなければならなくなり、一方の手は、机についたり空中に差し上げたり、脇をしめて体に引きつけたり、口にくわえたりするなどして、姿勢の安定に使われることが多くなる。したがって、持続的な運動が発展するにつれ、両手の持続的な運動が見られる場面は限られてくることになる。

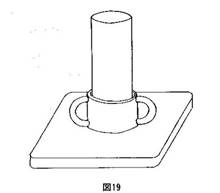

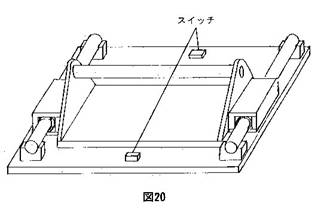

このような中で起こりうる両手の持続的な運動の条件としては、初めは、そのことで左右対称な姿勢のバランスがくずれにくいということをあげることができる。具体的には、図19のような輪抜きで、両手で上方向に抜く、あるいは、図20のような梶棒スイッチで両手で手前に引いたり押したりするなど、真上や真正面の方向の運動である。こうした運動の調節における抵抗感の読み取りや姿勢の調節は、基本的には片手における手もとへ求心的に向かう運動や手もとから遠心的に遠ざかる運動の場合と同様である。また、一方向の運動が往復運動へと発展する際の道筋も基本的にはそれらと同様に考えることができる。

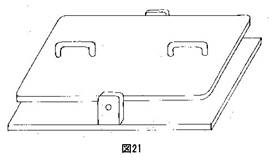

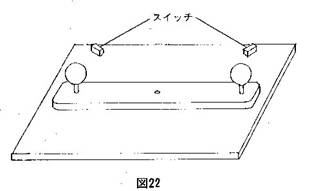

こうした両手の動きは、さらに、上体の左右の揺れやねじりを伴う運動へと発展する。具体的には、図21のようなシーソー式のスイッチを上体の左右の揺れで操作する、あるいは、図22のようなハンドル式のスイッチをねじりを伴って操作するなどである。これらは、片手の左右の持続的な運動における姿勢の調節と類似しており、その出現の時期もそれらと深く関係していると考えられる。そして、どちらか一方向の揺れやねじりに基づく運動からその反対方向の揺れやねじりに基づく運動へと発展し、さらに往復の揺れやねじりに基づく運動へと発展していくことも、片手の左右の持続的運動と同様に考えることができる。

ただし、こうした運動は、中心を外界の一点に持つ円運動であることにおいて片手の運動とは異なる性格を持っている。なお、ここで円運動と言うのは曲線運動とは一応区別して考えておきたい。曲線運動には明確な中心がないが、ここで言う円運動には明確な中心が存在しているからである。ただし、まだ、この段階では、教材の構造が、その教材に加えられた力を結果的に円運動にしているわけであるが、これは、主体が自ら中心を定めて起こす円運動に発展する可能性を持った運動として、大切な意味を持つと考えられるのである。

(2)対象の取得と操作における感覚と運動

次に、このような対象の取得と操作の発展は、どのように感覚と関係を持つかについてまとめることにしたい。

①運動の結果を確認する感覚1一(2)で述べてきた持続的な運動における感覚と運動の関係に沿って整理するならば、まず、これらの運動は取得や操作に関する問題であるので、すでに対象あるいは対象の一部に接触しているわけであり、運動のきっかけはすでに触覚的に与えられていることになる。したがってここに他の身体部位の感覚が参加してくる必要はない。また、運動の調節については抵抗感に基づく調節で、ここにも他の身体部位の感覚が参加してくる必要がない。運動の結果の確認については、抵抗感の中にも運動の終了を意味する変化が存在するが、操作の場合には音や光と言った運動の結果を確認するのは聴覚や視覚であり、また取得の場合も取得した結果を口の触覚や視覚で確かめるというようなことが起こっていると言える。

以上のように、運動の側から他の身体部位の感覚の参加の必然性を考えると、ここまでの段階では、結果の確認を除いては、他の身体部位の感覚が参加する必要はないことがわかる。特に、視覚に何らかのかたちで障害あるような場合、運動する手の抵抗感だけの受容を通して、上述してきた持続的な運動の発展は十分可能である。

②運動を追い、同調する感覚

しかし、他の身体部位の感覚、特に視覚の側から、感覚と運動の関係を考えると、視覚は外界のできごとの一部とも言える自分の身体の運動を受容しようという意図を基本的には持っていると考えられる(すでに1一(1)で述べたように瞬発的運動において、手の運動を視覚が受容することは起こっている可能性が十分にある)ので、運動の発展とともに、起こっている運動を見るというかたちで少しずつ運動に参加してくると考えられる。

しかし、手の運動に伴う姿勢と対象に視線を向ける姿勢とが必ずしも一致しないため両者が拮抗するということや、視覚的な実感が強すぎるともっぱら受容に専念してしまう場合があると∵.うことなどから、それらの条件が変化していかない限り、運動が実際に起こっている時の視覚の参加は、容易に起こるわけではないと考えられる。また、上述したように、運動の側からの、感覚の参加に対する必然的な要請もないため、条件に応じてきわめて多様な参加の仕方になると言える,

それでも、上に述べてきた持続的な運動の発展は、運動が、姿勢の微妙な調節に基づきながら、より力の抜けたなめらかなものになっていくという過程であり、その中で、視線を向ける姿勢と運動する姿勢との拮抗は、より薄らいでいくことになるため、そうした拮抗が起こりにくいようなところで、視覚が自分の手の運動を追うようなことが少しずつ起こってくる。

また、視覚は、初期には手もとを見るような見下ろす視線よりも、水平あるいはやや見上げるような視線で受容することの方が多いため、手もとの水平面上での運動よりも、高い位置での運動の方が追いやすいということも言える。

こうしたことから、具体的に感覚が運動を追いやすい場合としては、体の正面で、両手で上方向に輪を抜くというような運動をあげることができる。なぜならば、この運動においては、背すじが伸びて左右のバランスがよいため見る姿勢との拮抗も少なく、また、目の高さぐらいのところでの運動を含んでいるからである。つまり、目の高さぐらいのところに輪を持ち上げてきたところなどで、もっとも運動が追いやすくなるのである。

また、片手の場合では、両手の場合よりも見る姿勢と拮抗しやすいが、上方向の輪抜きなどで目の高さぐらいのところの運動が追いやすいということができる。

運動の追いやすさは、さらに運動を起こす姿勢が柔軟になるにつれて、見る姿勢と拮抗しにくくなれば、手もとの水平面の運動を見ることや、運動の始めから終わりまでを追うことができるようになり、さらに、一方向の運動から往復運動を追うことができるようになり、そして、それがいっそう進むと感覚が運動を追うというよりも、両者が同調していると言った方がよいような事態へと発展すると考えられる。

追うことと同調することの間に、明確な境界線を引くことはできないが、追うというのは、実際に動いている手が対象になるの対して、同調と言えるような事態においては、運動の始まりや運動の終わり、運動方向の変わり目などを見ることなどが、含まれてくると考えてよいだろう回そして、それは、しだいに単に運動そのものを見ることから、運動の出発点や終点、中継点というような運動の背景としての場所を見ることにつながってくることになると言える。

ただし、こうしたことは、まだ運動の側の必然的な要請に基づくものではないので、言わば視覚の側の恣意に任されていると言える。したがって、条件に応じてきわめて多様であると考えられる。

③運動の終点の方向の先取りをする感覚

運動を追ったり、運動に同調したりするかどうかということは、視覚の側の恣意に任されていると述べたが、われわれの働きかけとしては、運動の終点、すなわち取得の教材の場合ならば抜けるところ、操作の教材の場合ならばスイッチ部などで、ライトを点滅させるというようなかたちで積極的に視覚を導くというものを考えることができる。ただし、ここでは、まだ、終点と自分の手との見比べというのは想定していない。

そして、運動を起こす前にライトを見たことが、これから起こすべき運動の方向の予測につながる可能性がある。すでに見てきたように、取得や操作の持続的な運動においては抵抗感の受容がその運動の方向の決定に大きな役割を果たしていたわけだが、あらかじめ終点を見ることが、その方向の決定を助ける役割を果たすわけである。特に、往復運動に関して述べたように、向こう側か手前か、右か左かというような二つの選択肢がある場合や、複数の直線をつないだ運動に関して述べたように、中継点で新しい方向に進むか、もとに戻るかというような二つの選択肢がある場合、このようにあらかじめ終点を見ることがその方向の決定に大きな役割を果たす可能性がある。

それでは、この運動を起こす前に終点を見ることによって、どうして方向が示されるのだろうか。見比べも起こっていないわけだから、ここで平面上の2点をつなぐものとしての方向というようなものを考えることはできない日ここでは、おそらく、終点を見ることによって上体も終点の方向を向くわけだが、その上体の方向が運動の方向を決める手がかりになると考えられる。姿勢を媒介にして視覚が運動の調節に参加するわけである。ただし、終点がどの方向にあるかによって、姿勢の問題から視線を向けやすい方向と向けにくい方向があり、また、終点を見たあと、実際に運動を起こすとそれが終点を見続ける姿勢と拮抗すれば、視線は終点から離れることになってしまうのである。

④視覚による運動の終点の方向と位置の先取り

視覚が運動を調節するという状況の一つの典型的なかだちが終点の方向や位置を先取りするということである。これは、運動の始まる前に出発点と終点を見比べて運動の方向を決定し、さらに運動の遂行中に手と終点とを見比べて運動を停止すべき位置を決定するという過程を含んでいる。われわれが取得や操作で述べた教材に働きかけるとしたら、そのような視線の動きがたいてい見られるはずである。

だが、すでに述べてきたように、こうした教材は、抵抗感の受容によって解決できるものなので、このような視覚の働きは、必然性をもっては要請されないのである。

それでは、このような視覚の働きを必要とするのはどのような運動と言えるのだろうか。これについては、また別の機会に改めてまとめるつもりなので細かな説明は省くが、その典型的な運動は、穴に入れる、置くというように、離れた二つの対象を関係づける運動である。そして、一般にはこうした運動は定位の運動と呼ばれることが多い。取得や操作として述べてきた運動における対象の移動は、常に抵抗感を利用しながら行われるものだったが、これらの運動では、そうした対象の移動が、溝などのない平面上や空中などになるのである。

しかし、こうした離れた二つの対象を関係づける運動が生まれるために、どうしても必要な前提がある。それは、往復運動である。空中である点の位置を定めるということは、行きすぎたら戻るという運動を通して生み出されるもので、持続的な調節を受けた往復運動が、取得や操作を通して作り出されていることを必要条件としているのである。その意味で、ここで述べてきた取得と操作の発展は、こうした終点の方向や位置の先取りの前提になるものとして重要であるということができるだろう。

(2)対象への到達の発展

ある対象を取得したり操作したりするために(到達すること自体が目的になる場合もある)、その運動の起点になる場所へ到達する運動は、手がかりとなる物に触れながらたどっていくものと、何もない空中に手を伸ばしていくものとの二つが考えられる。通常、’対象への到達というと、後者が中心になるが、われわれのかかわり合いにおいては、前者の運動も対象への到達として非常に大切なものである。

①たどっていく到達的運動

i)手もとから遠ざかる運動

具体的なたどっていく到達的運動としては、左方向あるいは右方向に提示された輪抜きや、筒のスライド式スイッチなどで、棒をたどって目的に到達する、あるいは、スライディングブロックで、溝の縁をたどって目的に到達するなどをあげることができる。また、たどる手の動きについては、初めは、棒や溝にたえず指先や手掌が接しながらなめらかにたどっていくのではなく、手掌全体やあるいは手首なども含めた部分で軽くたたくようにしながら棒や溝に沿って進んで行くという運動である。

このような到達的運動の性格としては、初めは、取得や操作で見たものと同様に、手もとに絶対化した一方向の運動であり、初めは真正面の方向にたどっていくことがもっとも容易だが、しだいに放射線状にたどることができるようになる一。なお、左方向あるいは右方向に提示された輪抜きのような場合でも、それは放射線状と見なすことができる。

また、到達するという目的からすると、この運動は手もとから遠くへ遠心的にたどっていくという方向になり、取得や操作で問題となった手もとに向かう求心的な方向の運動は一方向の運動としては起こらない。

この運動の調節については、取得や操作で方向性の手がかりとして重要な役割を果たしていた抵抗感では、方向性の手がかりとはなりえず、ここでは、棒や溝の触覚が重要な役割を果たす。

それでは、こうした触覚的な実感がいかにして運動の方向を導くのであろうか。まず、この運動が出現した最初の段階では次のような過程でこの運動は起こると考えられる。すなわち、対象の存在の予測に基づいて、到達的運動が起こされるが、その時の運動を起こす手がかりは、手もとから遠ざかる方向へ上体を前傾させながら手を伸ばすという身体自体の実感によるものである。そして、手を伸ばしたところで棒や溝の縁に触れ、その存在を知ると同時に、棒や溝の縁の実感と目的との関係の何らかの理解をもとにして、その実感が目的への到達の可能性をより強く示すことになる。そしてさらに手が伸ばされていくわけだが、まだ、その溝の縁や棒の実感自体が方向を指し示すわけではないので、そこで棒や溝の縁から離れてしまい、対象にうまく到達できなかったり、棒や溝の縁に関係なく試行錯誤的に到達したりすることになる。だが、教材の提示の方向が手が伸ばされていく方向とうまく合っていれば、棒や溝の縁の実感をずっと受容しながら対象に到達することができるようになるのである。

こうした体験が積み重なるにつれて、棒や溝の縁の実感を受容し続けていることが対象への到達の重要な条件であることが理解されてくると、できるだけ棒や溝の縁から離れないように手を伸ばすということが起こるようになってくる。しかし、初めはまだ棒や溝の縁の実感から次にどちらの方向に手を伸ばしたらいいかという方向健を受容することはむずかしいので、少し先に手を伸ばしてはその実感の存在を確かめながら、運動を修正していくことになる。

だが、棒や溝の縁などの実感を受容しているのは、場合によっては手首までも含められる手掌から指全体という広がりを持った部分であり、その広がりのある受容の中から、少しずつその棒や溝がどの方向に伸びているかということに関する手がかりが読み取られるようになってくるのである回その意味では、この運動は、事物の形状や方向を確かめる能動的触覚の芽生えと言ってもまちがいではないのだが、あくまで、この運動は到達が目的なのであって、その過程における受容自体が目的ではないので、触覚そのものとはまだ言うことができないだろう。

ⅱ)往復しながらたどる運動

スライディングブロックなどで溝が横の方向に提示された時、溝に手が触れた時点でそこからたどっていく選択肢としては、右と左の二つの方向が考えられる。そして、この場合は、取得や操作の場合のように実際の抵抗に対する調節を必要としていないので、どちらが容易であるかを決めることはできない。したがって、直前の体験や長期的な体験の要因などから、いずれかの方向が選ばれることになる。そして、端まで到達しても目的の物が存在しないということがわかった場合、そこで、運動を継続するだけの強い予測が何らかのかたちで与えられるならば、今たどってきた溝の縁を戻っていき、さらに反対の方向へたどっていくという到達運動が生まれる。

ただし、取得や操作では、運動の方向を反対に切り換える場合、溝などに阻まれるためそれ以外の方向には運動を起こしえないのだが、この場合は、運動へ物理的に制限は加えられておらず、そのままどの方向に手を動かしてもよいわけである。それにもかかわらず、再び溝の縁をたどるのは、より選択的な運動であるということになる。

ⅲ)たどっていく到達的運動における感覚と運動

視覚が運動の遂行の最中に調節に加わるようになった状況では、到達的運動は、次に述べる空中に手を伸ばしていくものになると考えられる。したがって、ここでは、視覚がまだ運動の遂行時の調節に参加していない場合の感覚と運動の関係と、視覚に何らかの障害がある場合の感覚と運動が問題となる。

視覚がまだ運動の遂行時の調節に参加していない場合には、視覚は運動のきっかけや確認にも参加していない場合と、視覚が対象の存在を確認することによって到達的運動にきっかけを与えるがいったん運動が始まると視線は対象からそれるという場合とが考えられる。その理由については、空中に手を伸ばしていく到達的運動の項にゆずるが、視線が対象からそれないような見方が生まれると、もはや対象への到達的運動はたどるものよりも空中に手を伸ばすものが中心となっていくと考えられる。

一方、視覚に何らかの障害がある場合、たどるという運動は、その重要さを増し続けていくことになる。そして、単に、到達するという運動ではなく、むしろたどることによって外界を受容する触覚としての役割を強めていくことになると考えられる。

②空中に手を伸ばしていく到達的運動

空中に手を伸ばしていく到達的運動においては、視覚と運動の関係が問題となる場合が多い。もちろん、視覚に何らかのかたちで障害がある場合であっても、空中への到達的運動は存在するが、視覚の介在する到達的運動は、それ独自の発展の様相を示す。ここでは、視覚の介在する空中への到達的運動を中心としてまとめることにしたい。

i)視覚による対象の存在の確かめに基づく到達的運動空中で到達的運動が起こるためには、対象の存在が、視覚や聴覚を通して、あるいは先立つ体験を通して与えられていなければならない。しかし、存在することが示されただけでは、手を伸ばすべき方向を決定することができない。

そこで、瞬発的運動の場合であれば、具体的には、空をかくというような息の短い運動を起こしては、対象への到達の成否に応じて何度も同じ操作を繰り返すことになる。

そして、この運動が実際に起こっている時、首を含めた上体は、その運動と一体化した動きをするため、視線は運動に向けられない。この状況では、視覚は、対象の存在を確かめることで十分に役割を果たしているわけだから、運動の遂行中には見る必要はないわけである。

しかも、ある対象に視線を向けるということは、それに応じた首や上体の姿勢を要求することになり、それは、運動の遂行に必要な運動に一体化した首から上体の動きを作ることと拮抗してしまうのである。したがって、対象や自分の運動に視線を向けることは、運動の妨げになってしまうと考えられるのである。具体的には、例えば右手を伸ばす時、上体と首はやや左の方に向く方がバランスはよいと言える。

また、対象に視線を向けることがある視覚的な実感を生むと、むしろ、もっぱら受容のみが起こることにつながり、運動は抑制されてしまうことになるのである。

したがって、視覚と手の運動がばらばらな状態にあるということは、ある否定的な事態というのではなく、合理的な状態であるということは、何度も強調する必要がある。

次に、持続的な調節が加えられた運動について見てみると、いったん空中に差し出された手は、対象に到達するまでゆっくりと空中を移動することになる。この時の運動は、肩や肘の構造から円を描くような運動になるが、手もとからより遠くへという原則加わる可能性があり、その場合には、手は円を描きながらしだいに遠くへ伸びるようになる。対象への到達が果たされるのは、その運動の軌道上に対象がある時だが、またこれは、空間の表象のようなものを前提とした手前から向こう側への体系的な探索ではない。

なお、伸ばし始める手は、必ずしもいつも同じ場所にあるとは限らない。そこで、いったん自分で決めた出発点に手を戻してから伸ばすということが起こるという場合があり、具体的には、口や髪の毛に手をやるというのがそれであったりする。このように、出発点を決めることは、手の伸ばし方を毎回一定にさせ、姿勢の調節もしやすくなることにつながるのである。

また、運動が遂行されている時の視覚については、次のようなことが言える。まず、瞬発的運動においては運動と首や上体の動きが一体化していたのだが、手の運動と首や上体の動きは分化してくる。しかし、首や上体は手の運動のバランスを取るという役割を果たすために、対象や運動に視線を向けるということは、その妨げになるということが考えられる。また、瞬発的運動の場合と同様に、視覚的な実感が強まることは、それにふさわしい姿勢を要求することになり、運動の妨げになるため、運動の遂行中には視線は対象や運動に向けられにくい。

なお、視覚に何らかの障害があったり、対象がそこに存在することを受容するような視覚の使い方が見られないような場合における空中での到達的運動に関しても、基本的にはここで述べたことと同じであると考えられる。

ⅱ)視覚による対象の方向の先取りに基づく到達的運動

こうした到達的な運動に質的な変化がもたらされるきっかけとして、方向の予測の芽生えをあげることができる。視覚によって、対象の存在する方向の予測がもたらされるのである。視覚によって運動の方向が決まり、その方向へ手が伸ばされる。いったん手が伸ばされると視線は、」初めは外れてしまい、そこからの運動は特に視覚によって調節されることはないため、最終的に対象に到達できるかどうかは、手の運動の問題になる。そのまま伸ばした手の軌道上に対象があればよいが、すぐには到達できない場合は、iで述べた持続的な到達的運動と同じようにして円を描くような運動を起こして到達することになる。

ところで、視覚によって対象がとらえられることがどのようにして方向の予測につながると考えられるだろうか。ここでは、対象と自分の身体との見比べなどが起こっているわけではないので、平面上の2点をつないだものとしての方向というようなものがとらえられるわけではない。ここでは、おそらく対象を見る際にとられた上体の姿勢を媒介にして手の運動を起こすべき方向が予測的に先取りされるのではないだろうか。すなわち、対象を見るということは、首や上体の運動と関連しており、上体をある方向に向けることになる。この上体の方向がそのまま手を伸ばすべき方向となるわけである。

このような状況から、しだいに視線が対象から離れないまま、手の運動が起こるようになる場合がある。ただし、ここで述べる状況では、まだ対象と手の見比べは起こっておらず、手が対象に接近するにつれて要求される細かな方向の調節は、手の運動にすべて委ねられている。

これは、視線を向け続けることが対象の方向を運動の遂行時にも先取りし続けることによってそれだけ正確に手を伸ばすことができることや、対象の視覚的実感を受容し続けられるというような利点があるわけだが、それが可能になるためには、手を伸ばす姿勢の柔軟性が増すことによって対象に視線を向ける姿勢と拮抗しなくなることと、視覚的実感に強く引きつけられ過ぎて運動が妨げられるということがないというのが条件になる。したがって、そのような条件が整わなければ、こうした状況は起こらないと言える。

視覚が運動の遂行時にも運動の調節につながるようになるのは、次に述べるような対象と手の見比べが生まれてからである。

ⅲ)視覚による対象の方向と位置の先取りに基づく到達的運動

対象への到達は、対象に接近する部分と細かな調節をして最終的に到達する部分とに分けられる。そして、対象への接近は上述したような対象を見るだけの方向の調節だけで一応は可能であったが、最終的な到達を視覚によって調節するためには、対象と手とを見比べる必要があると考えられる。なぜなら、対象への最終的な到達の部分では、そこまで伸びてきた手と対象の間の方向は、その手の位置によって決まるものであり、その手がかりをもたらすのはその時の手と対象の見比べだけだからである。具体的には、伸ばした手が、まだ距離が足りなかったり、あるいは、右へずれていたり左へずれていたりするわけで、それを調整するためには、対象と手を見比べて、手の運動を導かなければならないのである。ただし、こうした見比べは、まだ方向の先取りと言えるものであり、位置の先取りとは言えない。

ところで、対象への接近の部分について、手を伸ばし始める時の手の位置が様々である時、いったんある決めたところに手を戻してから手を伸ばすということをiで述べたが、見比べというものが起こるように’なれば、どんなところに手があっても、そこから対象への方向を決めて手を伸ばすことができるようになる可能性が出てくると言えるだろう。

このように、見比べることによって方向を先取りすることの中から、運動を起こす前に、あらかじめ、その対象が他の対象とどのような空間関係を持っているかということを見比べるということが起こってくる。なお、本稿では深く考察することはできないが、この空間関係は何らかの面の上での空間関係であり、その代表的なものとして、垂直面に投影されるような空間関係と、水平面に投影されるような空間関係とを上げることができる。前者は、実際に垂直面上に存在するものであってもよいし、目の高さの空中に存在している対象間の位置関係であってもよいが、上下左右と表現されるような関係である。そして、後者は、実際に机などのような手もとの水平面上に存在する対象間の関係でもあってもよいし、見下ろすような空中に存在している対象間の関係であってもよいが、前後左右という表現されるような関係である。

こうした位置関係をあらかじめ見比べておくことによって対象へ接近し最終的に到達するというような運動が起こる時、これは視覚による位置の先取りに基づいた到達的運動と呼んでいいだろう竈だが、こうした位置の先取りないしある水平面上での関係を処理するというような問題は、単に到達的運動の発展を考えるだけでは説明しえないことがらであリ、そうした対象を相互に関係づける運動という新しい運動に関する考察をまたなければならないと言える。

おわりに

前稿と本稿及び続稿との区切りが中途半端であったため、つながり具合が非常に悪くなってしまった。整理された論述を心がけてはいるものの、論述を進めようとするとたちどころに湧いてくる様々な論点が、円滑な進行をどうしても妨げてしまう。障害の重い子供たちとのかかわり合いにおける自分自身の実践を進めていく上で、どうしてもやっておかなければならない作業として取り組んでいるものであるが、こうした荒削りな試論を発表できる場があるということは本当に幸せなことだと思う。今回も、かかわり合いの中の具体的な事実をあげることをしなかったが、特に、今回は、’井上神恵さん、青木久美さん、田中達樹君とのかかわり合いをたえず念頭に置きながらまとめたものである。それぞれの具体的な事例の報告は別のところで行ってきたこともことわっておきたい(柴田、1984、1986、1988、1989a、1989b、1992)。

参考文献

柴田保之 1984「久美ちゃんの学習と成長」、『研究報告書』第6号財団法人重複障害教育研究所

柴田保之 1986「目と手の協応の成りたち 重度・重複障害児の教育から」日本教育心理学会第28回総会発表論文集

柴田保之 1988「手の機能と空間の成りたち 重度・重複障害児の教育実践から」日本教育心理学会第30回総会発表論文集

柴田保之 1989a「座位の確立と手の運動の始まり 重度重複障害児の教育実践から日本教育心理学会第31回総会発表論文集」

柴田保之 1989b「久美さんとスライド式のはめ板」、『がんこん通信』創刊号

財団法人重複障害教育研究所

柴田保之 1991「外界への働きかけの始まり身体への働きかけ・瞬発的な運動・持続的な運動をめぐる考察」國學院大學教育学研究室紀要第26号

柴田保之 1992「持続的な調節を伴った手の運動の芽生え重度・重複障害児の教育実践から」日本教育心理学会第34回総会発表論文集

中島昭美 1984「学習の課題と視覚障害」、『視覚障害児の発達と学習』(文部省編)ぎようせい