森敦の描いた小説作品は、そのほとんどが具体的な地を舞台にしています。

三重県尾鷲であり、新潟県弥彦であり、その中でも庄内平野は森敦の小説作品にとって、もっとも重要な地と言えるでしょう。これらの地は森敦自身の〈放浪〉とも深く関係しています。したがって、実体験に基づいた地とも言え、時代こそ違え、今でも実際に訪れることができる地です。その意味ではリアリティがあります。

一方で、小説作品自体は言うまでもなくフィクションであり、舞台となった地に具体的な地という意味でのリアリティがあろうとなかろうと、構築される言語空間は、その舞台となる地も含めて、原則的にイメージであると言えるでしょう。実際に庄内平野を訪れたことがなくても、読んでイメージすることは可能です。とくに「月山」や「われ逝くもののごとく」をはじめ、その冒頭で舞台の地理的な説明がなされているため、言語によるイメージは明確になっていると言えるでしょう。

このイメージは、その地を説明する言語でなされていますから、一般に見られる地図と同じ性質を持っています。地図は対象の地を記号で表し、読まれるものとなっています。地図は鳥瞰的な描かれ方をしているにもかかわらず、鳥瞰的な視点を実感することはほぼないでしょう。意味で捉えているからであり、それの図示(どこに何があるか等)が目的とされているからです。つまり、地図は、文字通り〈地〉の〈図〉化であり、その地のイメージとなっているのです。

言い換えれば、本来的に関係が希薄な実際に在る地というリアリティと小説作品の舞台というフィクションとは、イメージによって相互性を持つことになります。これは、森敦の小説作品の舞台の地として、その地を現実的に訪れられるようになることを意味し、同時にリアルな地をフィクションとして論理化することを意味します。したがって、実際に小説作品の舞台としてその地を訪れるということは、森敦作品の舞台という意味の体験であるとともに、フィクションとしての論理化の体験でもあると言えるでしょう。

「意味の変容」理論~内部+境界+外部=全体概念

それは次のことと通底します。森敦の小説作品が「意味の変容」にまとめられる文学理論に基づいていることは、よく知られています。森敦の小説作品、例えば「月山」を読むと、その物語内容から生と死とか擬死体験とかといった叙情的なテーマを得るでしょう。

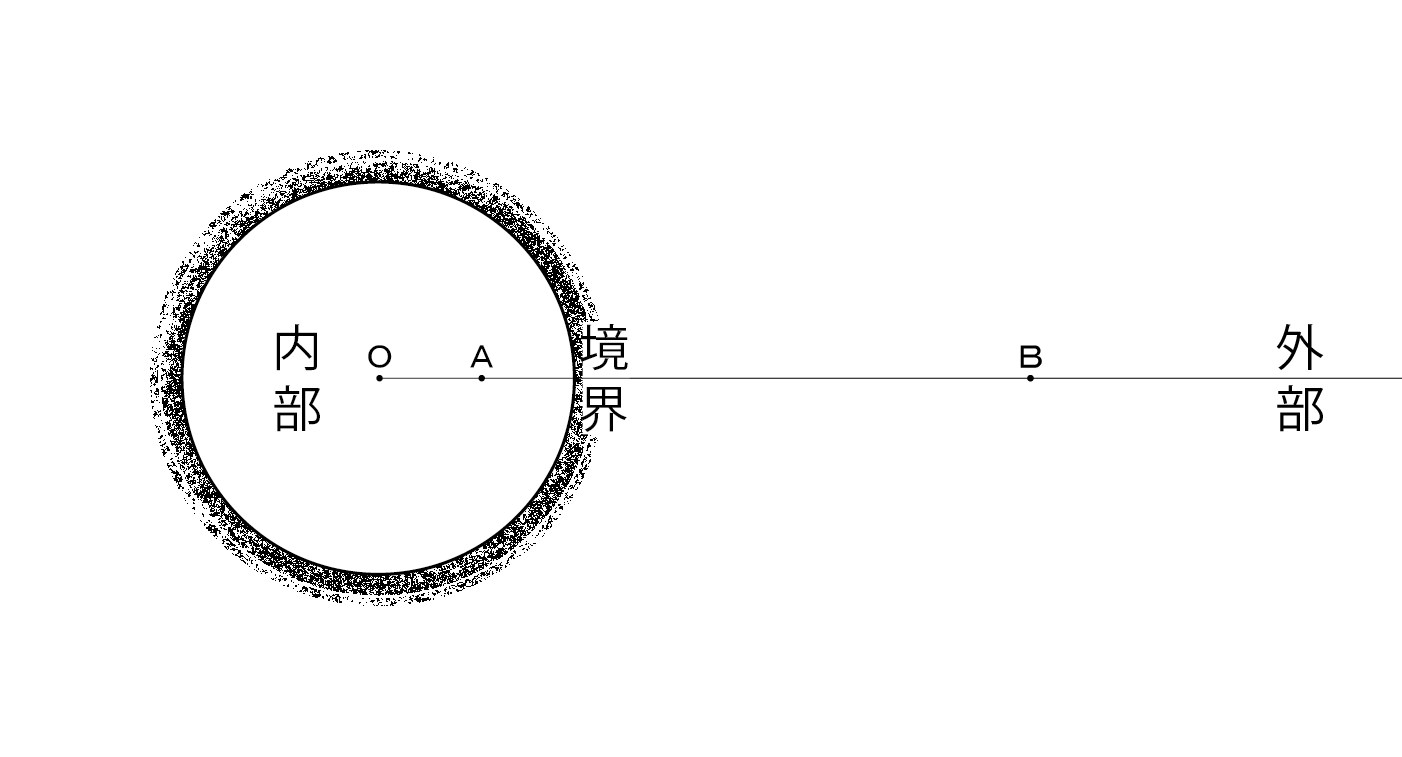

これはストーリー上に捉えられる内容であって、そのストーリー自体は、構造的に構築されています。その代表的な理論として

内部+境界+外部=全体概念

内部=全体概念

が挙げられます。境界と、それによって分かたれる内部と外部の三者で全体概念となります。しかも内部は境界に属さないとされるため、内部はそれ自体で全体概念になると捉えられています。全体概念としての内部の形成は、境界とそれに属する外部とによっています。

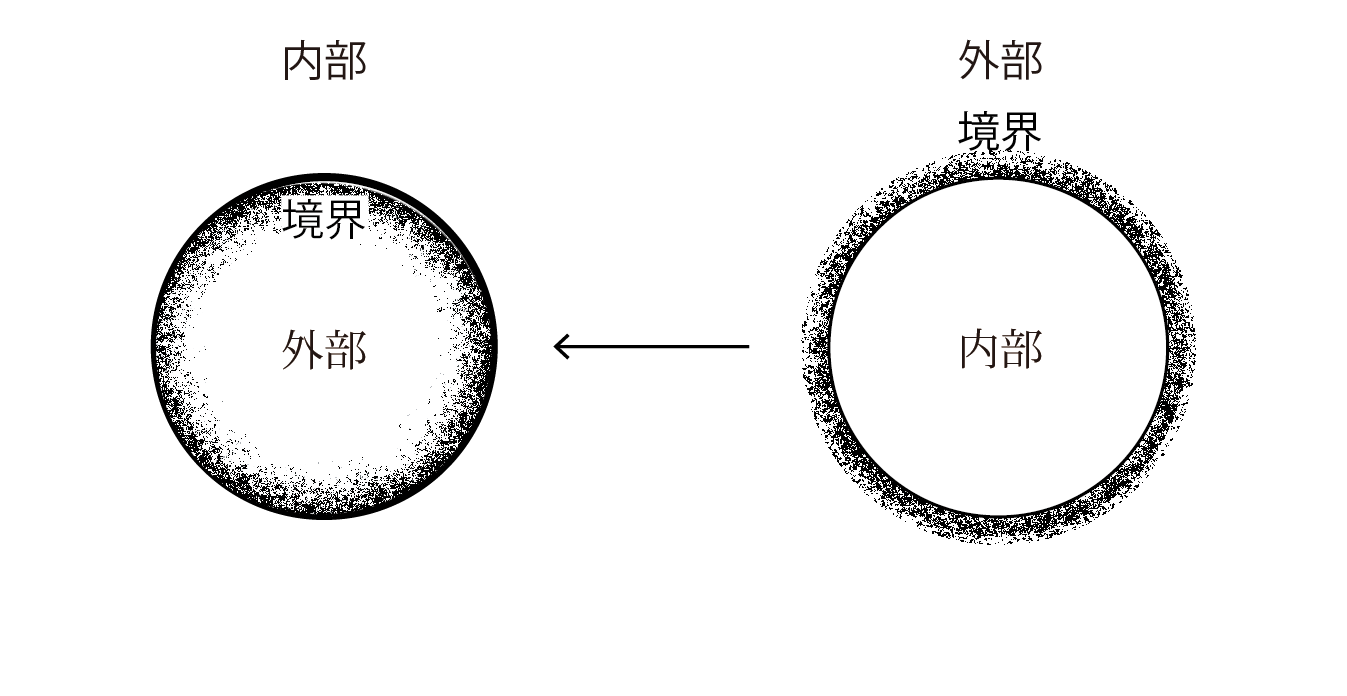

となると、境界に属するか属さないかによって、内部と外部は入れ替わりが可能になります。境界に属せば外部となり、同時に属さない内部が形成されます。別な見方をすれば、境界が在るということは、内部と外部が同時に形成されることを意味しています。

この理論の具体的な適応について、例えば「われ逝くもののごとく」で指摘できることは、次のことです。

境界によって同時に形成される内部と外部ということを敷衍すると、ストーリーを捉える体験は、同時にこの論理の体験にもなるということです。ストーリーと理論は同時に把握されているのです。確かに実際に読んでいるのは、一行ずつ展開される文章であり、論理的な説明ではありません。ですが、その文章は論理的に構築されているのですから、論理自体を意識せずに、読んでしまっていることになります。

ここに先ほどの小説作品の舞台となった地を訪れることが、フィクションとしての論理化の経験でもあることを重ねられるでしょう。実際に歩くのは、現実の地でありながら、意味としては作品の舞台であったこと、これは文章を読んで、それを構築している論理を捉えていることと同じです。ということは、森敦作品の地図を描くとは、その論理的な展開である「意味の変容」の具現化と言えるでしょう。実際にはまったく描かれていない地図という方法による表記は、森敦作品の基底である論理を描き出すことなのです。

「われ逝くもののごとく」地図

円という平面

「われ逝くもののごとく」は、庄内平野の地理的な説明から説き起こされます(→考察ページ「地名が書き換えられないこと」参照)。最初に作品舞台の言語空間の〈地〉=〈図〉化がおこなわれたと言えるでしょう。北限は庄内平野の最北に位置する吹浦であり、ほぼ全域が舞台となります。

物語は、この言語空間化された庄内平野の加茂からはじまります。物語の起点です。試みに「意味の変容」に倣い、この起点としての加茂から北限の吹浦までを半径として円を描きます。すると、庄内平野全域が円内に収まります。ということは、物語中に登場する庄内平野の各地がすべて円内に収まると捉えられ、内部として物語に定着していることを意味します。とすると、「われ逝くもののごとく」は冒頭で庄内平野を言語空間として捉え、それを内部化して物語を構築していることが見えてきます。

しかも円は平面ですから、加茂を起点としてはじまる物語は、平面的に構造化されたと言うことができます。ただし、この円の平面的な把握は、一つの問題を抱えています。この円は加茂を起点として吹浦までを半径としました。ということは、吹浦は円周上に存在することになります。「意味の変容」の定義では、境界線は外部に属するとあります。そうであれば、吹浦は外部に属することになり、論理的に矛盾します。内部を物語とする「われ逝くもののごとく」では、語り得ないということになるからです。

時間を含む

境界線上に位置する吹浦はどのように捉えるべきでしょうか。

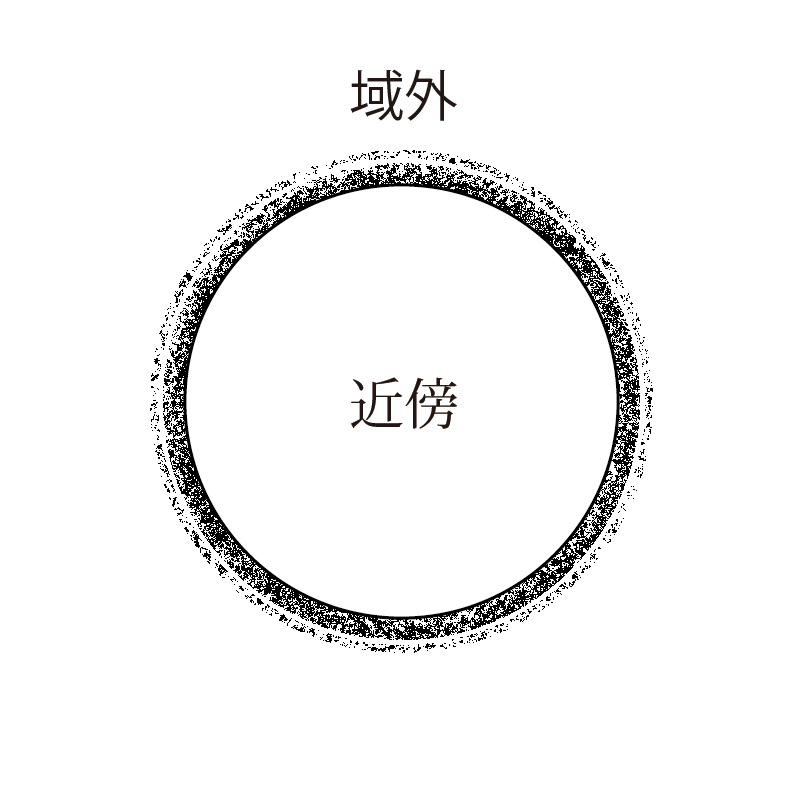

「意味の変容」の内部+境界+外部=全体概念の理論では、確かに吹浦は外部に属することになります。ですが、「意味の変容」はこの論理をさらに、転回させています。内部を近傍と捉え直し、外部を域外とする論理です。

任意の一点を原点とし、任意の半径を以て円周を描く。そうすると、円周を境界として、世界は二つの領域に分かたれる。境界はこの二つの領域のいずれかに属さねばならぬ。このとき、境界がそれに属せざるところの領域を近傍といい、境界がそれに属するところの領域を域外という。

われわれはつねに、われを原点とした近傍にいる。近傍は境界がそれに属せざる領域だ。(中略)しかし、境界に達することのできる道路が一つある。それはわれわれを幽明境にも導く、時間という道路だ。(「宇宙の樹」)。

注目されるのは、「時間という道路」が境界に達するという点です。これは先に見た平面的な理論ではありませんでした。とすると「時間」が含まれる理論となっていると言えるでしょう。平面的な構造に時間が加わり、次元が変わった理論が近傍/域外の理論ということになります。この「時間という道路」は境界に達します。吹浦に達し、この地を物語舞台として語り得るのは、この「時間という道路」を内在する理論に変容したからと捉えられるでしょう。しかも「道路」という表現イメージから、矢のような時間すなわち過去から未来への一直線の時間が想起されます。

「われ逝くもののごとく」の物語内で、境界である吹浦に達し、かつ一直線のイメージは何でしょうか。羽越本線です。サキとかあちゃんの大黒様、おやじの恵比須様は、羽越本線を使って吹浦に行きます。

鉄道は、定められた線路の上で、規則正しく運行され、時刻によって管理されます。矢のように一直線に進行する時間の性質を重ねることはできるでしょう。これが吹浦に到るわけですから、内部+境界+外部の理論が近傍/域外の論理に転回していると捉えても無理はないでしょう。

感覚的には、吹浦を舞台とする場面が物語のほぼ真ん中ですので、理論の転回によって、その後「わたし」の登場が可能になっているとも捉えられます。つまり、「われ逝くもののごとく」は、「意味の変容」の理論とその転回も構造化されていると言え、その表れは物語に地図を見出すことで明らかにできるのです。

森敦の作品は実際にその舞台を訪ねることができると述べました。それは単純に、現地の風景に物語を見出し、物語に現地の風景を重ねることではないのです。物語の構造的な把握をするということになります。誤解さえなければ、理論を体験し、理論上を歩むということなのです。

起点から原点へ

それでもなお、疑問は残ります。内部+境界+外部=全体概念の論理が近傍/域外の論理へと転回し、「時間という道路」が含み込まれてくることは、矛盾が生じるからです。前者の論理が図示可能な円系の論理であり、したがって二次元的に発想されています。それが時間を含む後者の論理に転回するということは、二次元的ではなくなることを意味します。ですが、境界に達するという場合、前者の図的な論理の思考に当て嵌めています。少なくとも「時間という道路」に羽越本線を見立てることは、この当て嵌めになります。

確かに、羽越本線は、定められた線路の上で、規則正しく運行され、時刻によって管理されます。したがって、矢のように一直線に進行する時間の性質を捉えることは可能でしょう。実際に庄内地方に調査で訪れ、羽越本線に乗って鶴岡駅から吹浦駅に移動するまで、この捉え方になんら疑問を持つことはありませんでした。しかし、「森敦作品の風景」ページで触れましたように、実際に感じ取れたことは、駅ごとに感覚される移動であり、時間ではありませんでした。

言い換えますと、矢のように一直線に進行するという性質は、どこまでも観念的であって、実感されるわけではありません。むしろ、観念的な時間感覚は消え、実感的な空間の移動こそが羽越本線であったのです。一方では観念的であり他方では実感的である時間と空間の関係性は、おおざっぱに時空間という一語にしてまとめて済ましてしまえるわけでもないでしょう。ここには内部+境界+外部=全体概念から近傍/域外への転回があるからです。

そこで暫定的に、次のように考えてみます。

「われ逝くもののごとく」に登場する羽越本線の区間を

鶴岡駅から吹浦駅まで

と表現すれば、一直線の観念的な時間を表象し、

鶴岡駅・藤島駅・西袋駅・余目駅・北余目駅・砂越駅・東酒田駅・酒田駅・本楯駅・南鳥海駅・遊佐駅・吹浦駅

と表現すれば、実感的な空間の移動の表象になります。

表現していることは同一ですが、それぞれの表象は異なります。前者は連続性を、後者は不連続性を、それぞれ表すと見做してもよいでしょう。したがって、図的二次元の論理が時間を含む論理へ転回することは、時間の連続性が解体され、不連続性が見出されるということになるのかもしれません。

とすれば、時間もまた近傍と域外に分かたれる、構造を持っていないだろうか。しかも、現瞬間も原点としてなすところの近傍には、いくらそれを小さくしても、その中に過去と未来が含まれる。過去と未来はあきらかに対立矛盾するものだ。矛盾はつねに無矛盾であろうとする方向を持つ。かくて道がつくられる。その行く先が未来であるのではなく、それを未来と呼んでいるのだ。

時間が構造化され、近傍/域外の理論で把握可能になります。大切なのは「しかも」と「現瞬間も原点としてなすところの近傍には、いくらそれを小さくしても、その中に過去と未来が含まれる」という一節が加えられたことです。近傍としての現瞬間には、過去・現在・未来が含まれるとされます。確かにこれは矛盾でしょう。ですが「矛盾は無矛盾であろうとする方向を持つ」とされます。

その理由が論理的に説明されることはないのですが、「われ逝くもののごとく」の物語舞台の一つである吹浦という地の描かれ方が大きな示唆を与えてくれます。

吹浦は、サキとおやじの恵比須様、かあちゃんの大黒様が羽越本線を北上して訪れる場所です。吹浦に着くと、サキが案内役をかってでますが、それはお玉からよく聞かされていたルートを辿りながらでした。

これは次のことを意味しています。サキ自身が現在歩いているそのルートは、かつてお玉から聞かされていたルートです。一歩一歩進む現瞬間が同時に過去の足跡の追体験になっていることは見やすいでしょう。

さらにサキが案内役であったことは、過去の追体験をする現瞬間がおやじの恵比須様やかあちゃんの大黒様に先立っていること、別な言い方をすれば、サキよりも後から追体験する者が同時にいること、ここに現瞬間と同時に未来が生じていることも見やすいでしょう。したがって、お玉から聞かされていた吹浦という地は、サキへ、そしておやじの恵比須様、かあちゃんの大黒様へと受け継がれていったと言ってもよいでしょう。

つまり、吹浦は、過去・現在・未来が同時に存在する地として描かれていたのです。「矛盾は無矛盾であろうとする方向を持つ」ことの論理的な説明がなくても、体験として描かれているのです。

これは羽越本線にも敷衍することができます。鶴岡駅から吹浦駅までという時間的な連続を表すことも、鶴岡駅―吹浦駅の12駅の不連続を表すことも、どちらも羽越本線(物語に登場する範囲で)という一語で可能です。まさしく羽越本線は、現瞬間と捉えることができます。確かに現地調査では、今感覚したことは、さきほどの駅・今の駅・次の駅という移動でした。

しかし、羽越本線は、そもそも内部+境界+外部=全体概念の理論による加茂を起点とした円形の地の把握に基づいていたはずです。それが現瞬間として捉え得るようになったことは、内部+境界+外部=全体概念から近傍/域外への転回としての意味を示唆していると言えるでしょう。つまり、移動は理論の転回であり、その体験は理論の転回を実際に行うことでもあったのです。

別な言い方をすれば、起点で作られる物語舞台を原点で作られる物語舞台へ変容させることになります。吹浦は原点として捉えられます。「近傍にあっては、任意の点を原点とすることができる」とされます。

近傍にあっては、任意の点を原点とすることができる。境界も円である必要もないばかりか、場合によっては域外の任意の点も原点となる。これも近傍をなし結合するから。

吹浦を舞台とする場面以降、時間がリニアに辿りがたくなる場面が多くなります。吹浦からの帰りの列車内でおやじの恵比須様は眠って夢を見ます。夢は今見ていながら、その内容は昨日のことです。これに代表されるような場面が多くなるのです。「場合によっては域外の任意の点も原点となる」とすると、原点で作られる物語は一つではありません。ましてやリニアに進む物語の時間もなく、あるのはいくつかの原点であり、それぞれに見出し得る時間ということになります。けれども「これも近傍をなし結合する」のであれば、いくつかの原点で作られる物語が「結合」し「われ逝くもののごとく」を作り上げていると言ってよいのかもしれません。

いくつかの原点が存し、物語がある。それらは「結合」し「われ逝くもののごとく」となる。こう捉えてみますと、近傍/域外は例えば次のような地図として表すことができるでしょうか。

吹浦をはじめとする今語られる物語の舞台があり、同時に他の地を原点とする物語もある。それらは「われ逝くもののごとく」を成しています。

提示している地図は、イメージとして便宜上6面にしていますが、それぞれの地を原点としながら同時に存在し、「結合」しています。正面に来るべき物語は語られ、また読まれていることを示しています。

内部+境界+外部=全体概念の理論が近傍/域外の理論に転回していることは、示されるべき庄内平野という舞台は同じでありながら、しかし、思い描くべき地図を大きく変えていることだけは確かです。

google mapで見る

先頭に戻る

TOPページへ戻る