2021年度第1回日本文化研究所研究会開催のお知らせ

日本文化研究所は、5月20日に第1回日本文化研究所研究会を開催いたします。

日時: 5月20日(木)18:30~20:30

開催方式: Zoomを用いたオンライン開催

[詳細]![2021年度第1回日本文化研究所研究会[2021/5/20]](/oardijcc/img/pic/kenkyukai20211_poster.png)

日本文化研究所は、5月20日に第1回日本文化研究所研究会を開催いたします。

日時: 5月20日(木)18:30~20:30

開催方式: Zoomを用いたオンライン開催

[詳細]![令和2年度国際研究フォーラム「見えざるものたちと日本人」ワークショップ[2020/12/10・16]](/oardijcc/img/pic/20201219.jpg)

**「見えざるものたちと日本人」**について考えるために、研究者・学生を主たる対象としたワークショップを二回開催いたします。専門家の報告を受けて議論し、理解を深めます。参加資格などはありませんが、申し込みが定員に達した場合には締め切らせて頂きます。

| 日時 | 2020年12月10日(木)19:30~21:30 |

|---|---|

| 会場 | Zoomによるオンライン開催 |

| 報告者・題目 | 遠藤美織(江戸東京博物館) 「勧化本における地獄極楽と現世 ―『孝子善之丞感得伝』を中心に―」 |

| 渡邉 晃(太田記念美術館) 「浮世絵に描かれた〈みえざるもの〉」 |

| 日時 | 2020年12月16日(水)19:30~21:30 |

|---|---|

| 会場 | Zoomによるオンライン開催 |

| 報告者・題目 | 廣田龍平(東洋大学) 「非人間の/による認識の存在論的造作」 |

| ドリュー・リチャードソン(カリフォルニア大学サンタクルズ校、國學院大學国際招聘研究員) 「雪、妖怪、ゆるキャラ:北越雪譜と越後のアイデンティティについて」 |

![令和2年度国際研究フォーラム「見えざるものたちと日本人」講演会[2020/12/19]](/oardijcc/img/pic/20201219.jpg)

国際研究フォーラム「見えざるものたちと日本人The Japanese and the Realm of the Unseen」講演会

| 日時 | 2020年12月19日(土)14:00~17:30 |

|---|---|

| 会場 | Zoomによるオンライン開催 |

| 主催 | 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所 |

| 使用言語 | 日本語 |

| 講演者・題目 | 小泉 凡 (小泉八雲記念館館長、島根県立大学短期大学部名誉教授) 「ラフカディオ・ハーンと『見えざるもの』の交渉をめぐって」 |

| 斎藤英喜(佛教大学教授) 「陰陽師からいざなぎ流へ-見えるものから〈見えない世界〉を探る技法」 |

|

| アンドレア・カスティリョーニ(名古屋市立大学講師) 「湯殿山信仰における不可視性と秘密性」 |

|

| コメンテーター | 飯倉義之(國學院大學准教授) |

| 藤澤 茜(神奈川大学准教授) | |

| 司会 | 平藤喜久子(國學院大學 研究開発推進機構 日本文化研究所長) |

神、幽霊、妖怪、鬼などなど、日本人の周りには、さまざまな「見えざるもの」たちがいた。その「見えざるもの」たちの存在を信じ、信仰し、ときには交わり、使役したりするものも現れた。その交流の物語は人々の想像力を刺激し、あらたな信仰や物語、そして絵画が生み出されてきた。現在でも、ポップカルチャーの中で、鬼と戦う物語や地獄の世界、神々との交流を描く話が生み出され、人気を得ている。そして、その日本人が紡いできた見えざるものたちとの世界は、明治期以降、海外にも紹介されてきた。

[詳細]![令和元年度第3回国学研究プラットフォーム公開レクチャー「近世における中世の〈創造〉と古代の〈発見〉」[2020/2/20]](/oardijcc/img/pic/20200213s.jpg)

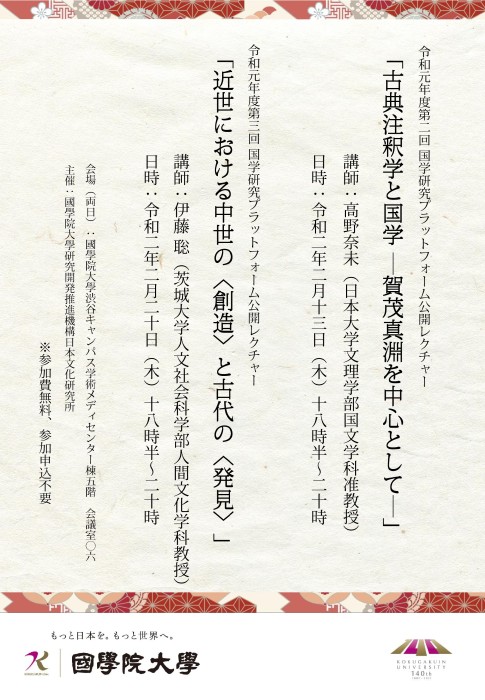

令和元年度第3回国学研究プラットフォーム公開レクチャー「近世における中世の〈創造〉と古代の〈発見〉」

| 日時 | 令和2年(2020)2月20日(木)18時半~20時 |

|---|---|

| テーマ | 「近世における中世の〈創造〉と古代の〈発見〉」 |

| 講師 | 伊藤聡(茨城大学人文社会科学部人間文化学科教授) |

| 場所 | 國學院大學渋谷キャンパス学術メディアセンター棟5階会議室06 |

| 主催 | 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所 |

國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所の研究事業、「「國學院大學 国学研究プラットフォーム」の展開と国学史像の再構築」の一環として、令和元年度第3回国学研究プラットフォーム公開レクチャーを開催します。この公開レクチャーでは国学とその隣接領域をめぐる最新の研究状況について、第一線の研究者に講義をしていただきます。

[詳細]![令和元年度第2回国学研究プラットフォーム公開レクチャー「古典注釈学と国学―賀茂真淵を中心として―」[2020/2/13]](/oardijcc/img/pic/20200213s.jpg)

令和元年度第2回国学研究プラットフォーム公開レクチャー「古典注釈学と国学―賀茂真淵を中心として―」

| 日時 | 令和2年(2020)2月13日(木)18時半~20時 |

|---|---|

| テーマ | 「古典注釈学と国学―賀茂真淵を中心として―」 |

| 講師 | 高野奈未(日本大学文理学部国文学科准教授) |

| 場所 | 國學院大學渋谷キャンパス学術メディアセンター棟5階会議室06 |

| 主催 | 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所 |

國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所の研究事業、「「國學院大學 国学研究プラットフォーム」の展開と国学史像の再構築」の一環として、令和元年度第2回国学研究プラットフォーム公開レクチャーを開催します。この公開レクチャーでは国学とその隣接領域をめぐる最新の研究状況について、第一線の研究者に講義をしていただきます。

![国際研究フォーラム「21世紀における国学研究の新展開 国際的・学際的な研究発信の可能性を探る」[2020/2/8]](/oardijcc/img/pic/20191018.jpg)

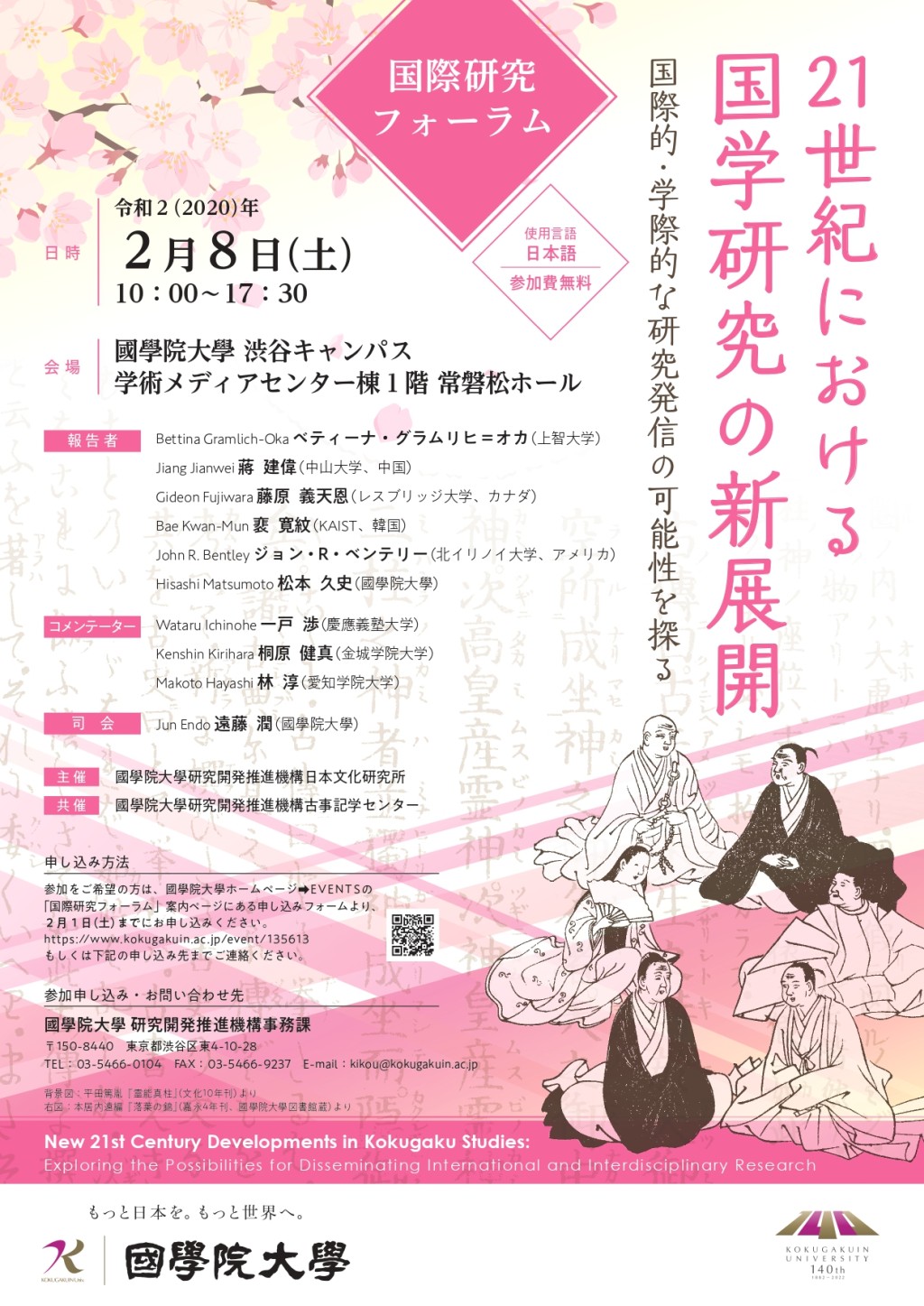

国際研究フォーラム「21世紀における国学研究の新展開 国際的・学際的な研究発信の可能性を探る New 21st Century Developments in Kokugaku Studies: Exploring the Possibilities for Disseminating International and Interdisciplinary Research」

| 日時 | 令和2(2020)年2月8日(土)10:00~17:30 |

|---|---|

| 会場 | 國學院大學 渋谷キャンパス学術メディアセンター棟1階 常磐松ホール |

| 主催 | 國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所 |

| 共催 | 國學院大學研究開発推進機構古事記学センター |

| 使用言語 | 日本語 |

| 報告者 | Bettina Gramlich-Oka ベティーナ・グラムリヒ=オカ(上智大学) |

| Jiang Jianwei 蒋 建偉(中山大学、中国) | |

| Gideon Fujiwara 藤原 義天恩(レスブリッジ大学、カナダ) | |

| Bae Kwan-Mun 裵 寛紋(KAIST、韓国) | |

| John R. Bentley ジョン・R・ベンテリー(北イリノイ大学、アメリカ) | |

| Hisashi Matsumoto 松本 久史(國學院大學) | |

| コメンテーター | Wataru Ichinohe 一戸 渉(慶應義塾大学) |

| Kenshin Kirihara 桐原 健真(金城学院大学) | |

| Makoto Hayashi 林 淳(愛知学院大学) | |

| 司会 | Jun Endo 遠藤 潤(國學院大學) |

【趣旨】

21世紀に入り、日本国内における国学研究では一次資料に即した実証研究が大きく進展している。基礎的な研究が積み上げられ、その結果として近代~昭和期にかけての国学をめぐる学術的な意義づけは再検討を迫られている。現状では、個別研究の蓄積をいかに総合すべきかの段階に至っているとも言えるだろう。

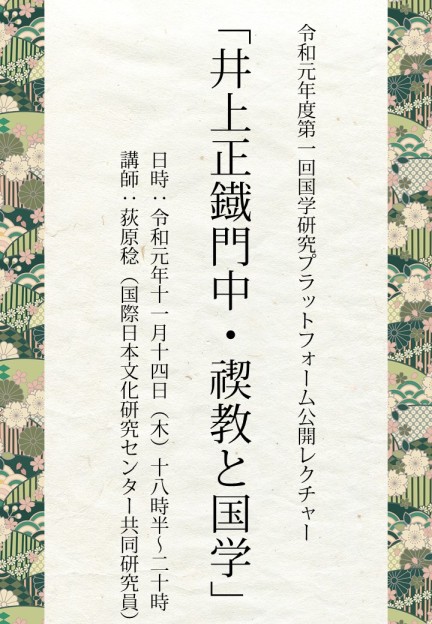

令和元年(2019)11月14日(木)に、國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所の研究事業、「「國學院大學 国学研究プラットフォーム」の展開と国学史像の再構築」の一環として、令和元年度第1回国学研究プラットフォーム公開レクチャーを開催いたします。

[詳細]

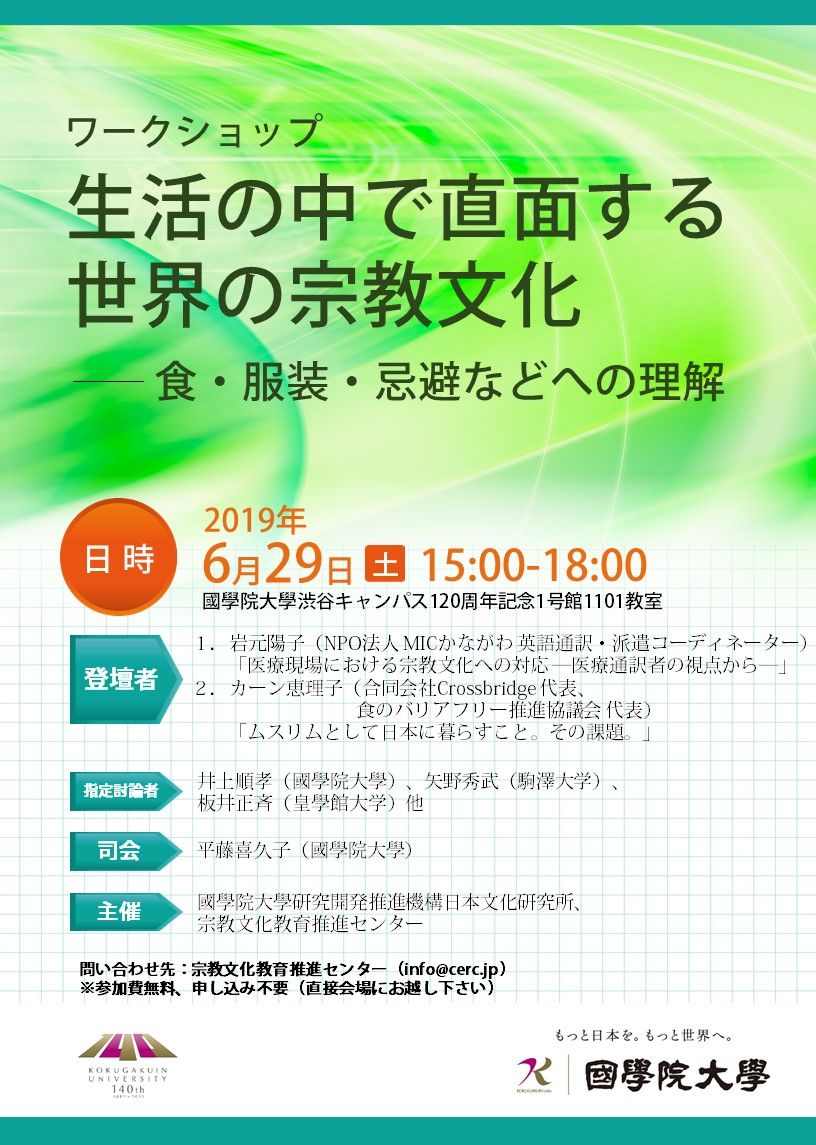

【日時】 2019年6月29日(土)15:00~18:00

【会場】 國學院大學渋谷キャンパス120周年記念1号館1101教室

【登壇者】

1.岩元陽子(NPO法人 MICかながわ 英語通訳・派遣コーディネーター) 「医療現場における宗教文化への対応 ―医療通訳者の視点から―」

2.カーン恵理子(合同会社Crossbridge 代表、食のバリアフリー推進協議会 代表) 「ムスリムとして日本に暮らすこと。その課題。」

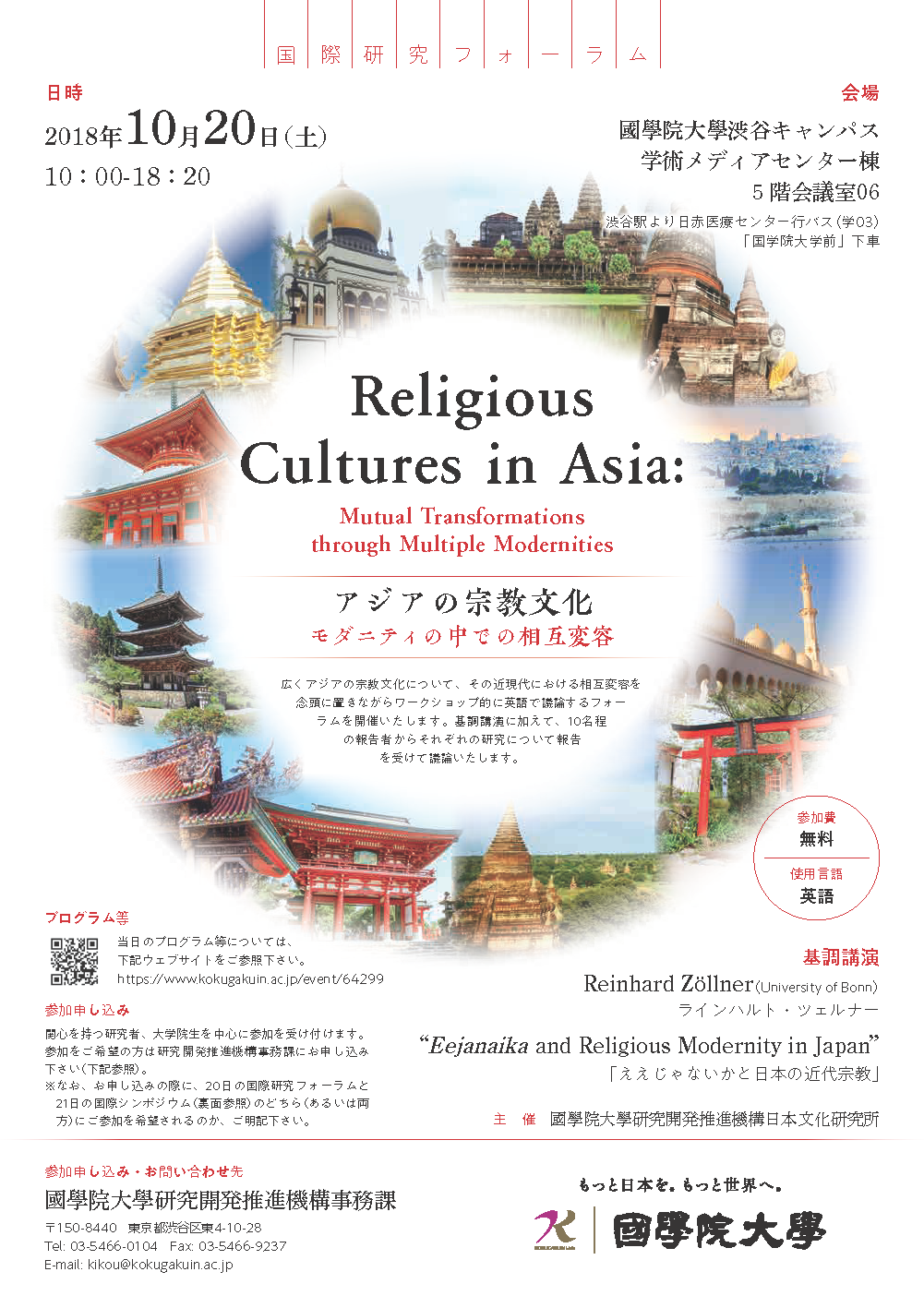

広くアジアの宗教文化について、その近現代における相互変容を念頭に置きながらワークショップ的に英語で議論するフォーラムを開催いたします。

[詳細]

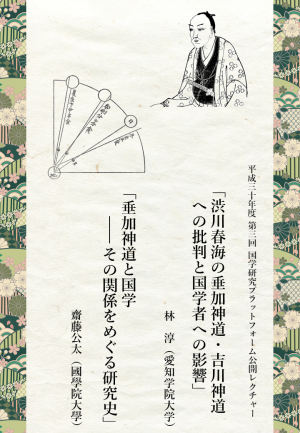

國學院大學研究開発推進機構日本文化研究所の平成30年度研究事業、「「國學院大學 国学研究プラットフォーム」の展開と国学史像の再構築」の一環として、第3回国学研究プラットフォーム公開レクチャーを開催いたします。

[詳細]